含贝达喹啉方案治疗艾滋病合并原发广泛耐药肺结核患者一例

吴桂辉 马瑶 蔡阳 梁丽 邹莉萍

艾滋病(acquired immune deficiency syndrome,AIDS)是由人类免疫缺陷病毒(human immunodeficiency virus,HIV)引起的后天性人类免疫缺陷综合征。结核分枝杆菌是AIDS患者较为常见的机会性病原菌。贝达喹啉(bedaquiline,Bdq)是近50年来第一个上市的二芳基喹啉类抗结核新药,2018 年世界卫生组织将Bdq列为治疗耐多药结核病(multidrug-resistant tuberculosis,MDR-TB)长程治疗方案的首选药物[1]。本文报道了国内首例将Bdq用于治疗艾滋病合并原发广泛耐药肺结核患者,现将患者诊治过程报告如下,为广大临床医师诊治该类患者提供思路。

临床资料

患者,男,29岁,因“间断咯血15个月,咳嗽3个月”于2018年8月26日收治于成都市公共卫生临床医疗中心结核科。患者入院前15个月无明显诱因出现间断咯血,咯血量约2~3 ml/d,1~2次/周,无发热、咳嗽,无盗汗、消瘦。患者自服“云南白药”2周后咯血无缓解,遂到当地某医院就诊。行胸部CT扫描,提示左肺上叶见散在结节状及片絮状稍高密度影,以“肺部感染”收治入院。入院后给予头孢西丁2 g/次,静脉滴注,每 8小时1次抗感染治疗,酚磺乙胺0.5 g/次,静脉滴注,每日2次止血治疗。多次查痰抗酸杆菌涂片阴性,抗感染治疗2周后复查胸部CT,显示肺部病灶无变化,临床诊断为“肺结核”。于2017年6月13日开始给予4H-R-E-Z/3H-R-E 方案(H:异烟肼;R:利福平;E:乙胺丁醇,Z:吡嗪酰胺)诊断性抗结核治疗。患者咳嗽缓解,未再咯血,但复查胸部CT,显示左上肺病灶增大,患者到当地医院复诊,调整为7Pa-Lfx-Pto-R-E方案(Pa:对氨基水杨酸异烟肼;Lfx:左氧氟沙星;Pto:丙硫异烟胺)抗结核治疗。入院前3个月,患者无明显诱因出现咳嗽、咳少许白泡痰,偶有少许黄脓痰,未予重视。入院前2个月,复查胸部CT(2018年6月3日),显示左上肺病灶内新增空洞,考虑耐药,就诊于成都市公共卫生临床医疗中心,送检痰分枝杆菌培养+药物敏感性试验(简称“药敏试验”)。入院前1天,患者于当地医院复查胸部CT(2018年8月25日),显示左肺上叶可见斑片、斑点影,病灶内空洞形成,与2018年6月3日胸部CT比较,左上肺病灶增多,空洞稍增大,同时患者痰结核分枝杆菌培养结果显示结核分枝杆菌复合群生长,对异烟肼、利福平、利福布汀、乙胺丁醇、卷曲霉素、阿米卡星、卡那霉素、氧氟沙星、左氧氟沙星、莫西沙星、乙硫异烟胺均耐药,仅对链霉素、对氨基水杨酸钠、氯苯芬嗪敏感。为进一步治疗,收治于成都市公共卫生临床医疗中心。

入院前4年,患者婚检发现HIV感染。入院前3年,院外诊断为AIDS,于2015年1月1日开始抗病毒治疗(antiretroviral therapy,ART),方案为齐多夫定、拉米夫定、奈韦拉平,因皮肤过敏调整方案为齐多夫定、拉米夫定、依非韦伦,患者HIV病毒载量控制尚可,CD4+T淋巴细胞计数维持在400个/μl左右。

入院查体:患者生命体征平稳,营养中等,慢性病容,余未见异常。血常规:白细胞计数为5.57×109/L,血红蛋白(HGB)为149 g/L,血小板为 291×109/L;肝功能、肾功能正常;T淋巴细胞亚群:CD4+计数为564 个/μl,CD8+计数为762个/μl,3次痰抗酸杆菌涂片均阴性;高精度HIV病毒载量分析:高精度HIV病毒RNA为<40 拷贝/ml;心电图正常,QTcF为390 ms。入院诊断为:继发性肺结核,左上空洞、中肺,涂片阴性,培养阳性,复治,广泛耐药;AIDS。

本例患者既往未使用过二线抗结核药物,根据患者的结核分枝杆菌培养及药敏试验结果,患者对多种一线、二线抗结核药物均耐药,考虑为原发广泛耐药肺结核。入院后首先根据患者药敏试验结果及用药史制定抗结核治疗方案,选择利奈唑胺(Lzd)、环丝氨酸(Cs)、氯法齐明(Cfz)、对氨基水杨酸钠(PAS)、吡嗪酰胺作为患者的背景方案。2018年8月30日经我院专家组讨论,一致同意患者纳入国家“抗结核新药引入和保护项目”,使用Bdq,最终制定抗结核方案为Bdq-Lzd-Cfz-Cs-PAS-Z。2018年9月2日请感染科医生会诊后调整患者ART方案为齐多夫定300 mg/次,口服,每天2次;拉米夫定300 mg/次,口服,每天1次;拉替拉韦钾片400 mg/次,口服,每天2次。2018年9月9日行胸部CT,显示左肺上叶可见斑片、斑点影,左肺上叶内可见空洞形成(图1~4)。与2018年8月25日比较,肺部病灶无变化。患者出院门诊随访治疗。

图1~4 患者,男,29岁。患者于2018年9月9日行胸部CT扫描,显示左肺上叶可见斑片、斑点影,左肺上叶内可见空洞形成

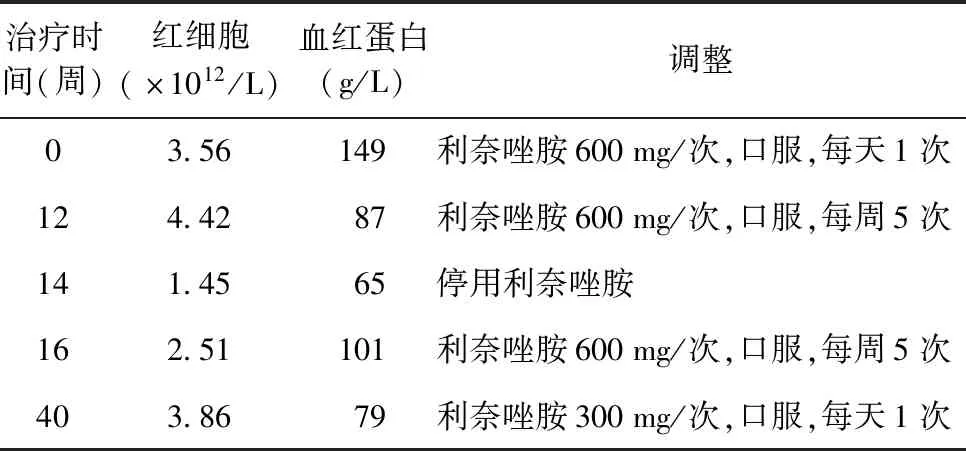

患者予以含Bdq方案治疗后未再咯血,偶有咳嗽。12周时患者出现QTcF延长至490 ms和血红蛋白下降至87 g/L。QTcF较基线延长100 ms,无任何不适症状,暂予动态复查心电图。因患者出现贫血,遂将利奈唑胺剂量由600 mg/次每天1次调整为600 mg/次每周5次,见表1。13周、14周患者复查心电图QTcF较前缩短,16周复查心电图QTcF为410 ms,此后未再发生QTcF延长。14周时患者血红蛋白下降至65 g/L,红细胞计数下降至1.45×1012/L,停用利奈唑胺。调整ART方案为替诺福韦、拉米夫定、拉替拉韦。16周时患者血红蛋白上升至101 g/L,红细胞计数上升至2.51×1012/L,再次加用利奈唑胺600 mg/次,口服,每周5次。抗结核治疗24周时复查胸部CT,肺部病灶较前变化不明显,但咳嗽症状缓解,痰结核分枝杆菌培养2周阴转后持续阴性,遂停用Bdq。

表1 治疗0~40周患者血红蛋白、红细胞变化情况和利奈唑胺调整情况

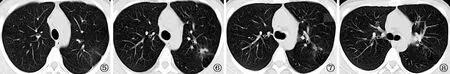

患者抗结核治疗28周时咳嗽症状完全消失,抗结核治疗36周复查胸部CT,病灶有所吸收,空洞较前缩小。40周时血红蛋白下降至79 g/L,红细胞计数下降至3.86×1012/L,调整利奈唑胺剂量为300 mg/次,口服,每天1次。120周(2020年12月22日)时复查胸部CT,肺部病灶明显吸收、空洞闭合(图5~8)。痰抗酸杆菌涂片及痰结核分枝杆菌培养2~120周均阴性,120周时经专家组讨论后判断为治疗成功,停止抗结核治疗。

图5~8 患者,男,29岁。患者于2020年12月22日行胸部CT扫描,显示左肺上叶可见少许斑片、斑点影及条索影,与2018年9月9日胸部CT比较,肺部病灶明显吸收,空洞闭合

停药后患者每3个月定期复查胸部CT,肺部病灶较停药时无变化,痰结核分枝杆菌培养均阴性。2021年1月复查CD4+T淋巴细胞计数为520个/μl。目前患者已停药11个月,仍在随访观察中。

讨 论

HIV可破坏机体的CD4+T淋巴细胞及巨噬细胞的正常免疫功能,导致感染者发生内源性或外源性结核分枝杆菌感染[2]。一项系统回顾和荟萃分析报告显示,HIV抗体阳性人群比HIV抗体阴性人群,罹患MDR-TB的风险高1.42倍[3]。本例患者在院外抗结核治疗期间,规律服用抗结核药物,患者在首次抗结核治疗13个月后才完善痰结核分枝杆菌培养和药敏试验,被确诊为广泛耐药结核病,考虑患者为原发耐药。GeneXpert MTB/RIF用于诊断AIDS合并肺结核患者痰样本中的敏感度为81%,特异度为98%[4]。AIDS合并肺结核患者是耐药结核病的高危人群,在抗结核治疗之前可采用GeneXpert MTB/RIF完善耐药检测,以便及早发现耐药并根据耐药结果有针对性地制定抗结核治疗方案。

本例患者为AIDS合并原发广泛耐药肺结核患者,如何制定抗结核方案和选择何种抗结核药物是患者治疗的关键。根据2016年世界卫生组织发布的《耐药结核病治疗指南(2016年更新版)》[5],患者对A、B、D1组绝大多数药物耐药,按照常规选药步骤,选药困难。 一项系统回顾和荟萃分析报告显示,HIV感染是广泛耐药肺结核患者不良预后的高危因素[6]。患者于2018年8月入院,尽管为患者制定抗结核方案时《中国耐多药和利福平耐药结核病治疗专家共识(2019年版)》[7]还未发布,但依据2018年1月发布的《利奈唑胺抗结核治疗专家共识》[8]和2018年6月发布的《抗结核新药贝达喹啉临床应用专家共识》[9],将Bdq、利奈唑胺作为方案的核心药物,同时加用环丝氨酸、氯法齐明两种未使用过的药物,敏感药物对氨基水杨酸钠以及吡嗪酰胺六联方案抗结核治疗。该方案囊括了所有可使用的药物及新药。南非开展的一项关于MDR-TB合并AIDS的研究显示,含Bdq、利奈唑胺方案治疗MDR-TB合并AIDS患者的治愈率为62.9%,不良结局率为36.4%,死亡率为17.2%;历史对照组(未含Bdq、利奈唑胺)患者治愈率为25.7%,不良结局率为33.3%,死亡率为41.0%[10]。可见,应用Bdq和利奈唑胺可以显著提高AIDS人群MDR-TB治愈率,并降低死亡率。

本例患者治疗期间出现的药物不良反应包括血液系统中红细胞、血红蛋白的反复降低以及心血管系统QTcF延长。12周时患者出现QTcF(490 ms)延长,考虑可能为Bdq、氯法齐明不良反应所致,但患者无胸闷、心悸等表现,亦无心脏基础疾病,QTcF未超过500 ms,予以观察。16周时患者QTcF回降至410 ms,此后未再发生QTcF延长。QTcF延长是Bdq的一个重要的不良反应。BdqⅡ期临床研究中,随机分组使用Bdq的受试者QT间期延长率较高[11]。Bdq常与其他能延长QT间期的药物合用,因此,需加强对含Bdq的抗结核治疗方案的QTcF延长药物不良反应的警戒。利奈唑胺的常见不良反应有胃肠道反应(恶心、呕吐、腹泻)、骨髓抑制(血小板减少、贫血、白细胞减少)、周围神经炎和视神经炎[8]。一项系统回顾和荟萃分析报告显示,应用含有利奈唑胺的个体化方案治疗广泛耐药肺结核患者,骨髓抑制的发生率为42.5%,初始剂量高(每日总剂量>600 mg)的患者比初始剂量低(每日总剂量≤600 mg)的患者更容易出现骨髓抑制[12]。本例患者利奈唑胺最初使用剂量为600 mg/d,12周时血红蛋白下降至87 g/L,无其他不适,及时调整利奈唑胺剂量。14周时血红蛋白继续下降,为了保证患者安全,果断停用利奈唑胺。16周时患者血红蛋白上升,但仍有咳嗽症状,肺部病灶无明显变化,为保障抗结核疗效,再次加用利奈唑胺。按照《利奈唑胺抗结核治疗专家共识》[8],利奈唑胺如果出现严重不良反应时可减为300 mg/d。20~40周患者血红蛋白、红细胞计数仍呈下降趋势,为了确保患者安全,40周时调整利奈唑胺剂量为300 mg/次,口服, 每天1次。患者在36周时肺部病灶有所吸收,抗结核治疗初现成效。120周时患者肺部病灶明显吸收,空洞完全闭合,痰结核分枝杆菌培养持续阴性,患者肺结核治疗成功。由此可见,对于合并AIDS的广泛耐药肺结核患者在抗结核治疗过程中可能反复出现药物不良反应时,应尽可能保留核心药物加强疗效,但患者安全也不能忽视,应在保障患者安全的前提下,兼顾患者疗效。

结核分枝杆菌与HIV双重感染患者抗结核治疗过程中除需关注抗结核药物的不良反应外,还需关注抗结核药物与ART药物之间的相互作用以及ART药物自身的药物不良反应。本例患者院外ART方案包含依非韦仑,与Bdq联合用药时,可使Bdq血清浓度降低[11],导致Bdq疗效降低。依非韦伦在中枢神经系统毒性方面与环丝氨酸相似[13],可能导致不良反应叠加。患者ART方案中包含齐多夫定,该药有导致贫血、中性粒细胞减少的不良反应[13],与利奈唑胺的骨髓抑制不良反应重叠。对于结核分枝杆菌与HIV双重感染患者,ART药物与抗结核药物可能存在相似的不良反应,因此,要注意药物间的不良反应并加强多学科协助。

综上所述,HIV感染者是耐药结核病的高危人群,在抗结核治疗前应完善耐药检测并根据药敏试验结果制定抗结核方案。对于合并AIDS的广泛耐药结核病患者,有效的二线抗结核药物治疗和ART治疗是患者抗结核治疗成功的关键,如无使用禁忌或耐药,应推荐使用包含Bdq、利奈唑胺的抗结核方案。在抗结核治疗过程中应在保障患者安全的前提下兼顾患者疗效。结核分枝杆菌与HIV双重感染患者,需多学科协助,制定方案时注意药物之间相互作用,密切监测,及时发现不良反应,必要时调整治疗方案。

本文不足之处为我院无法开展吡嗪酰胺的药敏试验,在制定抗结核方案时仅依据患者未长时间使用吡嗪酰胺而将该药选入抗结核方案,选药依据存在不足。未来在具备检测条件的情况下,应对HIV/TB患者开展一、二线抗结核药物的敏感性试验,根据药敏试验结果制定抗结核方案。