“课程思政”视阈下理工院校生态责任感培育课程体系的诠释与构建*

郑利鹏 罗司典

(1.湖北理工学院 马克思主义学院,湖北 黄石 435003;2.湖北理工学院 师范学院,湖北 黄石 435003)

课程思政不仅是对传统育人理念和育人方式的积极变革,还是对全课程育人资源和育人功能的深度开发。《高等学校课程思政建设指导纲要》指出:“让所有课程都承担好育人责任,守好一段渠、种好责任田,使各类课程与思政课程同向同行,将显性教育与隐性教育相统一,形成协同效应,构建全员全程全方位育人大格局。”[1]课程思政为理工院校生态责任感培育课程体系的构建指明了方向,要“既遵循课程建设的逻辑,又遵循学生的成长规律和成才需求;既兼顾课程内容的学术性、发展性,又注重建设的个性化、多元化,做到因材施教、顺势而为”[2]。因此,理工院校生态责任感培育课程体系构建的重要前提就是要厘清公共课、通识课、专业课、实践课与隐性课之间的内在关联,将生态文明价值观以“基因式”培育有效融入生态责任感培育课程体系,从而从生态责任感培育的视角探索构建全面覆盖、类型丰富、层次递进、相互支撑的课程思政体系。

一、“课程思政”视阈下理工院校生态责任感培育课程体系的价值

理工院校以理学类和工学类专业为主,在科学思维方法训练、科学伦理教育和工程伦理教育等方面肩负着重要职责。理工院校生态责任感培育质量关系着未来大国工匠创新能力和科技报国家国情怀的养成,进而影响着国家高质量发展的战略纵深和民族复兴伟业的如期实现。因此,不断巩固和提升理工院校生态责任感培育的效果和效率,显得尤为重要。《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》指出:“深度挖掘各学科门类专业课程蕴含的思想政治教育资源,解决好各类课程与思政课相互配合的问题。”[3]生态责任感培育的重中之重在课程。“课程思政这种课程模式,体现一种连续性系统性的课程观,它不拘泥于各科专业知识的学习,通过将思想政治教育的目标融汇于各科的教学当中,使得各门课程都能参与到学校育人的过程当中,形成一个完整的课程育人体系”[4]生态责任感培育课程体系的构建既是为了直面和解决思政课与专业课、理论课与实践课、线上课与线下课各自为营、缺乏衔接等问题,也是力求通过持续优化课程的设计、设置和实施,打造“公共课+通识课+专业课+实践课+隐性课”五维课程体系,实现以课程思政带动课程供给侧改革,以多维课程体系构建契合生态责任感培育需求的目标。

二、“课程思政”视阈下理工院校生态责任感培育课程体系的构建

理工院校生态责任感培育课程体系是一个有机统一、和谐互动、良性运行、协调发展的系统,需要不同育人主体之间各司其职、各尽其责、相互配合,形成育人合力。生态责任感培育课程体系的构建是理工院校落实立德树人根本任务,践行“三全育人”教育理念的时代选择,也是推进思政课程与课程思政同向同行,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的现实需要。“理工科课程思政教学是对国家战略发展新需求、产业转型升级新趋势、国际竞争新形势和立德树人新要求的积极回应和实践。”[5]归根结底,生态责任感培育需要画好“思政课程”与各类课程的“同心圆”,煲好富含“思政之盐”的“育人汤”[6]。具体而言,生态责任感培育课程体系的构建,一方面,要从整体架构上充分权衡和精准把握思政课程与其他各类课程之间的内在联系,遵循高校思想政治工作规律、教书育人规律和学生身心发展规律,从课程内容、结构、形式、资源等方面拓展教育空间;另一方面,要从课程改革上主动适应和全面优化新工科背景下应用型人才培养的新指向和新要求,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,打造内容多样、结构多元、分层多类的立体化课程体系。通过构建全方位、多层次、宽领域的理工院校生态责任感培育课程体系,层层递进、步步深入,使得“课程思政”与“思政课程”交相呼应、相互促进、同向同行,共同为落实立德树人根本任务服务,为培养全面发展时代新人服务,为实现中华民族伟大复兴服务。

(一)推进生态责任感高效融入公共课,深化生态认知

公共课是面向全校学生开设的课程,具有受众面广、内容丰富的特点,主要分为提升学生思想政治素质的思想政治理论课程;提升学生文化素质的大学语文、英语等课程;奠定学生专业学习基础的高等数学、计算机等课程。公共课是培养大学生综合素质的基础课程。因此,推进生态责任感有效融入公共课,是遵循大学生身心发展规律,从认知、情感、意志、信念、行为等多个层面加强大学生生态责任感培育的保障。

1.以思政课的融入为先导

“思政课是落实立德树人根本任务的关键课程,思政课作用不可替代。”[7]思政课是大学生生态责任感培育的主渠道和主阵地,推进生态责任感有效融入高校思政课,是运用习近平新时代生态文明思想铸魂育人,培养社会主义现代化建设可靠建设者和接班人的时代彰显。因此,大学生生态责任感培育课程体系的构建,需要把思政课摆在更加突出的位置,最大程度发挥思政课培根铸魂、启智润心不可替代的功能。习近平总书记指出:“思想政治理论课要坚持在改进中加强,提升思想政治教育亲和力和针对性,满足学生成长发展需求和期待。”[8]这就需要不断优化思政课内容,形成各有侧重、互为补充、环环相扣、协同联动的课程体系,共筑生态责任感培育“同心圆”。

思政课的融入侧重价值引领,主要从基础模块、核心模块、拓展模块课程融入入手。首先,优化思政课基础模块的融入。“思想道德与法治”课程的融入侧重揭示新时代公民共建共享生态文明的道德与法制规范,植根生态自觉;“中国近现代史纲要”课程的融入侧重阐述中国共产党生态文明建设的实践之道,坚定生态自信。其次,优化思政课核心模块的融入。“马克思主义基本原理”课程的融入侧重阐述马克思恩格斯关于生态文明的基本立场、观点和方法,夯实思想基础;“毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论”课程的融入侧重阐释马克思主义生态文明思想中国化的理论成果,强化理论支撑。最后,优化思政课拓展模块的融入。“形势与政策”课程的融入侧重介绍新时代生态文明建设的新理念、新思想、新战略,筑牢意识形态;“四史”课程的融入侧重讲述中国共产党带领全国人民实施大气、水、土壤污染防治,开展蓝天、碧水、净土保卫战的故事,如塞罕坝林场、宁夏沙坡头治沙、生态治理的安吉模式等。

2.以其他公共课的融入为补充

生态责任感在公共课中的融入,立足于培养德智体美劳全面发展的时代新人。体育类课程的融入重在帮助大学生形成健全的人格和健康的体魄,善于享受健康美好生活;美育类课程的融入重在提升大学生审美的素养和立美的能力,乐于追求健康美好生活;劳育类课程的融入重在培养大学生良好的习惯和积极的心态,强化大学生的生态责任感;外语类课程的融入重在引领大学生站在人类命运共同体的高度,解读好和传播好世界其他民族、其他国家和地区生态文明建设的有益经验;数学类课程的融入重在激发大学生探索运用大数据技术建立生态文明大数据综合平台、应用模式、共享机制的热情;物理类课程的融入重在引导大学生明确能量转化技术给社会发展带来的巨大作用,以减轻能源消耗建设生态文明。

(二)推进生态责任感系统融入通识课,构筑生态情怀

通识课是拓展大学生知识面和培养大学生健全人格的重要载体,也是培养大学生社会责任感的重要途径。因此,大学生生态责任感培育课程体系的构建,需要充分发挥通识课在价值塑造中的独特作用,形成集人文社会科学、自然科学的多元丰富的通识选修课体系。在深入理解生态文明建设思想体系及实践体系的基础上,把生态责任感培育融入通识课的课程设置中,既保持思政课必修课程设置的稳定,也打造具有地方特色和区域特色的通识选修课程体系,把生态责任感培育融入到校本课程、地方课程、在线课程等课程设置中。

通识课的融入侧重思维锤炼,主要从校本课程、地方课程和在线课程三个方面入手。首先,依据各类学科和生态文明的交叉特点,开发一批特色校本课程,如“绿水青山就是金山银山——习近平生态文明思想概论”“人类与生态文明”等,聚焦习近平生态文明思想、生态文明制度建设、生态环境保护治理、中华优秀传统生态文化、国外生态保护经验等,引导学生共同探寻通向美丽中国的现实道路。其次,依据湖北省省域和黄石市地方绿色发展的实践,建设一批地方精品课程,如“长江经济带绿色发展的湖北实践”“绿水青山就是金山银山的黄石实践”等地方特色精品课程,从人类的生物、文化、社会生态适应阐明经济发展与环境保护的辩证统一关系,探寻人与自然和谐共生的现实道路。最后,通过与知名在线课程平台合作,遴选一批精品在线开放课程,如“生态文明——撑起美丽中国梦”“新时代的生态与文明”等,实现线上课程与线下课程混合式教学。

(三)推进生态责任感有序融入专业课,增强生态自信

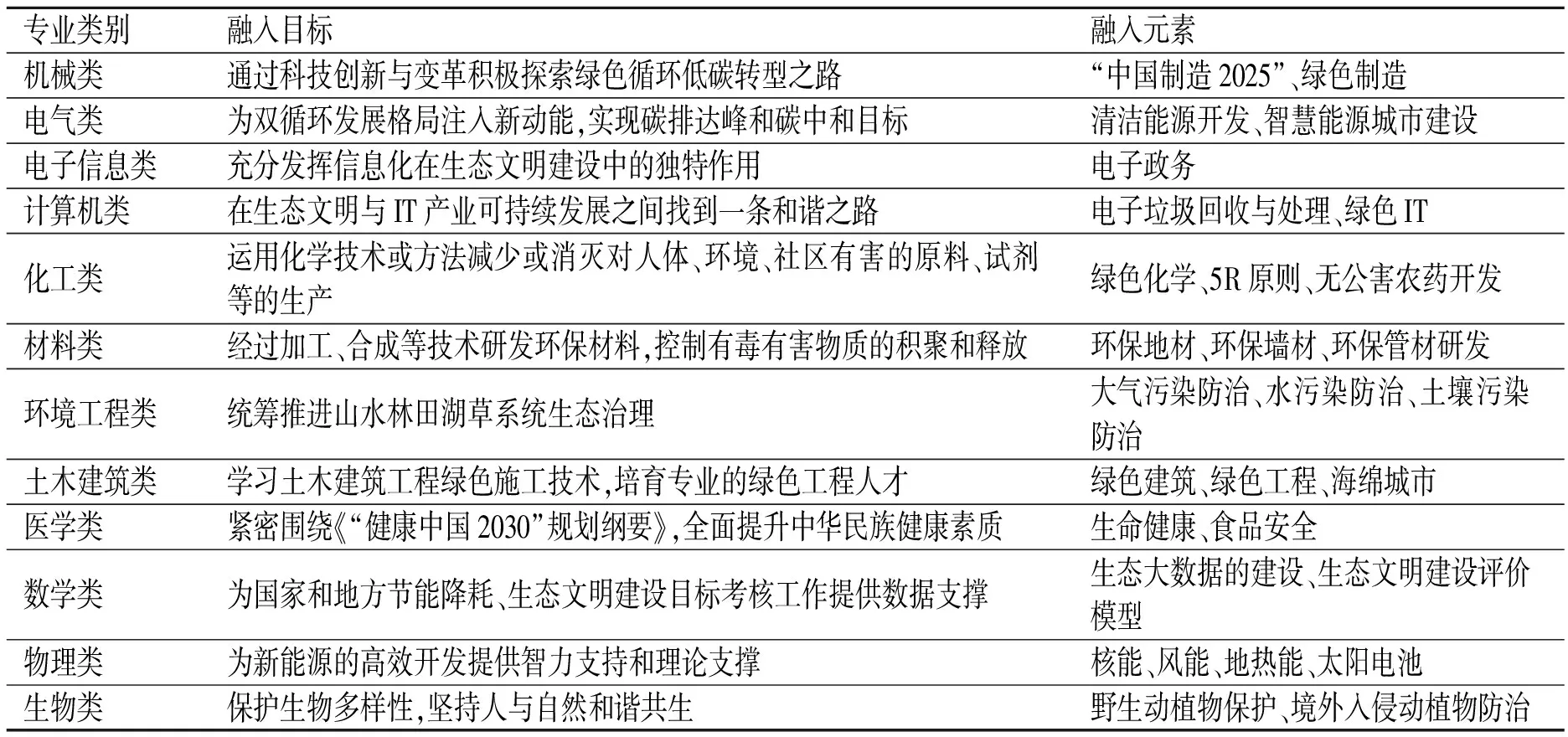

专业课是培养大学生专业核心理论知识、技能和方法的关键课程,是课程思政建设的基本载体,也是生态责任感精准融入专业知识的主要渠道。“各学科之间以及相应的各课程之间在内容上存在很大差异。因此,寻找它们之间的‘契合点’以使思想政治教育与各专业课程实现无缝对接就变得非常重要。”[9]积极推动生态责任感融入专业课,要立足新工科背景下不同专业个性,遵循各类专业课程的育人规律,深入挖掘专业课蕴含的生态育人资源和元素,做到分类推进、显隐结合、因课施策。“通过专业课程的教学渗透蕴含于其中的科学精神,让学生在接受专业知识和技能的学习训练时受到科学精神的熏陶,从而潜移默化地影响学生的思想、行为和价值选择。”[10]

专业课的融入侧重技能提升,主要从专业基础课程、专业主干课程和专业特色课程入手。首先,在专业基础课程的融入上,要立足不同理工专业的人才培养目标,理顺生态责任感培育与理工专业课程的关系,赋予专业课程潜在的价值引领功能,不断拓展专业课程的广度和深度。如环境工程类专业可开设“生态文明建设与环境保护”课程,以培养高素质、研究型、应用型的生态文明建设专门人才;其次,在专业主干课程的融入上,要立足专业发展、行业革新、国家建设实际,不断增强专业课程的时代性、引领性和开放性,将生态责任感融入机械类、电气类、电子信息类、计算机类、化工类、材料类、土木建筑类、物理类、数学类、医学类等专业课程,具体如表1所示。最后,在专业特色课程的融入上,要立足学校办学实际与课程特色,开发和建设一批专业特色课程,如生态美学、生态园林学、生态设计学等,实现课程体系、专业体系、学科体系的全链条贯穿,推动“生态育人”与“课程育人”有机融合。

表1 生态责任感融入理工院校专业课的课程体系

(四)推进生态责任感多元融入实践课,践行生态行为

实践课程是大学生习得社会经验、培养综合素养的重要途径,也是生态责任感培育的重要载体。实践课要注重学生的学思结合、知行统一,在探索实践中增强发现问题和解决问题的能力。生态实践坚持“环境保护”的理念,把生态责任感融入社会实践、专业实践、创业实践中,实现生态育人与环保宣传、志愿服务、公益活动、社会调查、课题研究、科技发明等活动同向同行。“生态文明教育不只是课程教育,更是生活教育和行动能力的培养。”[11]理工院校要深化教育教学改革,提高产教融合、校企合作、校地合作水平,充分发挥校区、园区(企业)和社区在专业实践和社会活动方面的优势,相互协调、互为补充地开展实践育人工作,通过大学生的“身份转变”形成生态保护的目标认同感和生态参与的自主能力,引导大学生在了解社会、体察民情、投身地方的过程中体会到生态实践的价值。

实践课程体系的构建要立足专业要求和对接社会需求,推动生态责任感融入社会实践类课程、专业实践类课程、创新创业类课程。首先,在社会实践类课程的融入上,鼓励学生深入社区、乡村、街道,参加义务植树、环保宣传、环境调查、志愿服务等活动,教育和引导学生弘扬服务国家、服务社会、服务人民的精神,将“读万卷书”与“行万里路”相结合,扎根中国大地了解国情民情;其次,在专业实践类课程的融入上,以专业实验研究中心或实验室为平台,将生态责任感纳入到专业实践教学的考核指标,引导学生在电气工程实践、机械制造工程训练、毕业实习、基础有机化学实验、材料科学基础实验、材料制备与加工实验、毕业设计等过程中践行科学精神,注重学思结合、知行合一。最后,在创新创业类课程的融入上,引导学生开展符合绿色发展要求的创新实验、创业计划和创业模拟活动,培养学生绿色的创新精神、创造意识和创业能力。

(五)推进生态责任感无声融入隐性课,培养生态意识

隐性课是学校情境中以内隐间接的方式呈现的课程。“既然人的性格是由环境造成的,那就必须使环境成为合乎人性的环境。”[12]校园是大学生健康成长、全面发展的场所,也是生态责任感培育的环体。因此,要把生态责任感融入校园物质文化、精神文化、制度文化、行为文化建设之中,发挥校园文化春风化雨、润物无声、潜移默化的育人功能,进而达到行动教育的目的。

隐性课的融入主要从物质文化、精神文化、制度文化和行为文化建设入手。首先,建设优美的校园物质文化。物质文化是校园文化的支撑,其建设要秉持节能环保、绿色生态的理念,打造风格独特的自然与人文景观,组织开展“爱绿、植绿、护绿”绿化美化行动,建设文化长廊、更新教学设备、悬挂宣传标语,共同打造高质量“绿色校园”、高标准“平安校园”、高品位“文明校园”,做到校园规划布局美、自然环境美、人文生态美,使师生教有其所、学有其所、乐有其所。其次,建设文明的校园精神文化。精神文化是校园文化的核心,其建设要集中体现大学特有的思想理念、价值追求和精神特质,秉承校训,净化校风、教风、学风。再次,建设完备的校园制度文化。制度文化是校园文化的内在机制,其建设要将勤俭节约、绿色低碳、文明健康等生态文明理念贯穿到各项规章制度中,从生态意识、生态知识与生态行为等方面进行制度的设计、制定和执行,发挥制度规范、导向、约束、激励的多重作用,让大学生把对制度的遵守变成一种习惯,进而内化为自身的思想意识和自觉行动。最后,建设自觉的校园行为文化。马克思指出:“全部社会生活在本质上是实践的。”[13]行为文化是校园文化的组成部分,其建设要以活动为载体,开展文明学生、文明班级、文明宿舍、文明校园等创建活动;开展“投身生态保护,创建绿色校园”为主题的竞赛活动、科技活动、社团活动;运用校报校刊、网站广播、宣传橱窗、融媒体等阵地,利用入学教育、升旗仪式、运动会、主题班会、毕业教育、环保纪念日(如,植树节、世界水日、世界地球日、世界无烟日、世界环境日、世界粮食日)等契机,开展主题宣传教育实践活动,规范师生的生态行为,践行节水节电、光盘行动、绿色出行、垃圾分类等生活方式,践行绿色消费、适度消费、可持续消费等消费方式。

三、结语

生态责任感是大学生走向生态文明新时代的航标,而生态责任感培育则是叩响生态文明新时代的木铎金声。习近平总书记强调:“新时代的中国青年要以实现中华民族伟大复兴为己任,不负时代,不负韶华。”[14]理工院校与综合性院校、专业性院校在构建生态责任感培育课程体系上,既承担着培养担当民族复兴大任时代新人的共性任务,也肩负着培养应用型、技能型、复合型人才的特殊使命。“学科是相对独立的知识体系,专业是根据社会分工需要,以相关学科为依托,设置的一种课程组织形式,而课程是教学科目的构成及其教学活动的组织。”[15]为了更好地适应理工院校人才培养个性化发展的局面,理工院校在构建生态责任感培育课程体系时,需结合不同学科、不同专业、不同课程的实际,既要确保立德树人根本任务的有效落实,又要结合理工专业的特色,敢于打破学科与学科、专业与专业、课程与课程之间的禁锢,积极探索出新工科建设要求下呈现个性化、适应性和创造性的课程体系。生态责任感培育课程体系构建既体现了“把对人本身的关怀融入每一门课程的教学之中”[16]的德育追求,是德育为中国人民创造美好幸福生活的主动担当,也彰显了高等教育服务美丽中国的时代责任,为新时代生态文明理论和实践创新提供了强大动力和智力支持。