巴蜀文化旅游走廊建设现状、问题及其对策

四川、重庆两省市党委、政府将巴蜀文化旅游走廊建设作为成渝地区双城经济圈建设的重要内容,合作推进文物保护项目建设,联袂打造文旅精品,合力促进文旅消费。但是,由于新冠肺炎疫情持续影响,四川、重庆两地文化和旅游业遭受重创,推动巴蜀文化旅游走廊建设,实现文化旅游产业融合发展、高质量发展,仍然面临不少的难题。针对存在的问题及困难,两地应按照中央提出的“打造富有巴蜀特色的国际消费目的地和世界级休闲旅游胜地”的目标,补齐短板、夯实基础、打造特色,大力推动巴蜀文化旅游走廊建设。

成渝地区文化同源、历史同脉、地缘相近、人缘相亲,两地的巴蜀文化历史悠久,灿烂辉煌,各具特色,是中华优秀传统文化的重要一脉。独特的文化资源为打造巴蜀一体的文化旅游品牌提供了得天独厚的条件。

2020年1月3日,习近平总书记在中央财经委员会第六次会议明确提出推动成渝地区双城经济圈建设,在西部形成高质量发展的重要增长极,支持重庆、四川共建巴蜀文化旅游走廊。文化和旅游部高度重视,牵头开展《巴蜀文化旅游走廊建设规划》编制工作,大力推进走廊建设。

2022年5月,文化和旅游部、国家发展改革委、重庆市人民政府、四川省人民政府联合印发《巴蜀文化旅游走廊建设规划》,全面对接成渝地区双城经济圈建设等重大国家战略,聚焦国际消费目的地建设,提出全国文化旅游发展创新改革高地、全国文化和旅游协同发展样板、世界级休闲旅游胜地三个建设定位,以充分发挥区域内各地区的比较优势,提升巴蜀文化旅游走廊整体竞争力,打造国际知名文化和旅游品牌。

在文化和旅游部大力支持下,推动“巴蜀文化旅游走廊”成为国家“十四五”时期重点建设工程,四川、重庆以《巴蜀文化旅游走廊建设规划》为指导文件,出台一系列巴蜀文化旅游发展政策制度,大力推动巴蜀文化旅游走廊建设。

巴蜀文化走廊发展情况

四川、重庆两省市党委、政府将巴蜀文化旅游走廊建设作为成渝地区双城经济圈建设的重要内容,共签订省级、市县级文旅战略合作协议63份,成立文旅合作联盟11个,推动重点任务107项,推动重点片区文物保护项目20余个,联合承办文化和旅游活动50多项,相互推介精品剧目20余部,联合举办展览展示活动50多个,先后发布精品线路70余条,9个纳入发改部门统计口径的重大项目,累计完成投资80多亿元。

(一)注重巴蜀文旅产品生产消费优化升级

一是联袂打造文旅精品。支持川渝两地特色文化旅游资源协同联动发展,大力开发“文旅+大熊猫”“文旅+影视”“文旅+数字动漫”“文旅+主题游乐”“文旅+新艺术创作”“文旅+音乐产业”等新文旅业态,培育“巴蜀文脉”人文旅游、“巴蜀风韵”民俗旅游、“巴蜀脊梁”红色旅游、“巴山蜀水”生态康养等巴蜀特色旅游精品,串联区域内优质景区(点),开发川渝两地一程多站旅游线路,打造跨省市的精品旅游联线产品。合力推进川渝共建文化旅游精品重大项目建设,川陕苏区红军文化公园、五华山康养休闲旅游度假区等一批有引领带动作用的重大文化旅游产业项目建设有序推进。

二是合力促进文旅消费。组织区市县赴境内外重要客源地开展旅游整合宣传营销,切实提升巴蜀文化旅游知名水平。联合举办“2021美丽中国·心睇验”推介会、“远亲不如近邻”双城互动活动、“巴蜀文化旅游走廊自由行”、2020年成渝地区公共文化和旅游服务产品采购大会、“雕饰山河——巴蜀地区石窟与摩崖造像”艺术展、“成渝双城记·非遗云聚会”等互动营销活动,参加第八届澳门国际旅游(产业)博览会,面向境内外全方位宣传推介川渝优势文化旅游资源和新产品、新线路,发布奖励优惠政策,吸引大量游客到巴蜀旅游,有力促进旅游业复苏,提升了文旅消费。

(二)注重巴蜀文化保护传承利用

一是合作推进文物保护项目建设。积极组织开展“十四五”时期文化保护传承利用工程项目储备工作,完成潼南千佛寺、南岸弹子石摩崖造像、江津石门大佛寺摩崖造像本體保护工程,加快推进大足石刻北山168窟、安岳石窟、荣县大佛等本体保护前期工作。两地政府联合开展考古调查与研究,召开钓鱼城遗址宋元建筑考古学术研讨会、中国石窟(南方)保护学术研讨会等会议数十场,印发《大足石刻研究院建设世界知名研究院实施方案》,推动大足石刻与川渝地区其他石窟联手打造川渝石窟寺国家遗址公园;完成“考古中国”重大项目“川渝地区巴蜀文明进程研究”部分考古发掘,启动涪江流域考古调查工作。推进川渝两地在巴蜀特色文献方面共建共享,完成四川省图书馆、重庆市图书馆、成都图书馆川渝坊刻曲本编目工作。长征国家文化公园重庆段、四川段进展顺利。

二是非遗保护利用传承体系初步成型。两地省市非遗保护中心成立川渝非遗保护联盟,共同构建川渝两地非物质文化遗产保护传承体系,实现平台共建、信息共享、网络共创、人才共育,推动川渝非遗创造性转化和创新性发展。举办“成渝双城蜀绣名家名作联展暨成都蜀绣精品展”“百绣百年颂党恩——川渝非遗绣活大赛”等活动,有力地促进川渝非遗保护利用协同发展。联合开展“非遗过大年·文化进万家”主题活动,举办线下宣传展示展演活动52场;实施“视频直播家乡年”线上展示展销活动,发布系列短视频共计2744条,累计播放量5983.3万次;举办专场直播活动25次,观看人数超过310万人。

(三)注重巴蜀文旅产品影响力提升

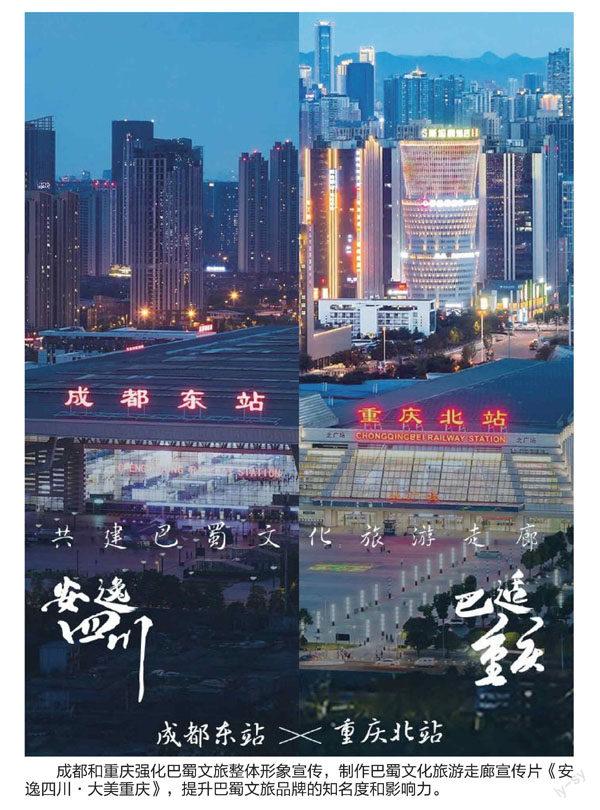

一是联合创建文旅品牌。重庆市渝中区、四川省成都市牵头联合11个国家文化和旅游消费示范试点城市成立共建西南区域文化和旅游消费城市群推进联盟,推动重庆重视传媒集团、成都传媒集团联合54家相关单位发起成立成渝地区双城经济圈时尚产业联盟,探索打造区域文化和旅游消费城市群。组建“宽洪大量”“点石成金”CP,推动洪崖洞和宽窄巷子、大足石刻和金沙遗址等地标级景区达成战略合作协议;与直播地球APP合作,推出成渝地区电子消费地图,发布城市游购攻略,推荐双城打卡路线,展现川渝城市品牌形象;举办文旅推介会,策划“洪崖洞、鹅岭二厂和宽窄巷子”“解放碑和春熙路”“仙女山和青城山”等融合创意宣传主题,宣传川渝两地特色文化、特色美食、特色品牌。强化巴蜀文旅整体形象宣传,制作巴蜀文化旅游走廊宣传片《安逸四川·大美重庆》、展播公益广告等,合办“川渝话剧双城记”“川剧艺术节”等,有力提升巴蜀文旅品牌的知名度和影响力。

二是共同举办系列活动。联合承办第六届中国诗歌节,举办第十三届中国西部动漫文化节、成都市文化旅游(重庆)招商推介、川渝双城艺术季、重庆文化旅游惠民消费季、重庆文旅“大篷车”巡游营销推广、大足石刻特展等系列活动。联合开展“成渝地·巴蜀情”系列群众文化活动,成功举办“唱支山歌给党听”全国大家唱群众歌咏活动启动仪式暨首届巴蜀合唱节、首届川渝曲艺展演大会、渝西·遂宁文化馆联盟送文化进基层精品节目展演、川渝乐翻天戏曲交流展演、川渝“阅读之星”诵读大赛等活动,吸引川渝两地大量市民参与,其中首届巴蜀合唱节吸引川渝等西部12省(区、市)的27支合唱队2000余人参加活动,现场观赛观演参与人数约1万人次,线上浏览量约2000万人次;川渝“阅读之星”诵读大赛历时四个月,川渝两地近9万人报名参赛,报送作品21825件,大赛线上观看人次达到100万人次。利用院线联盟相互推介引进优秀剧目,组织川剧《江姐》、京剧《龙凤呈祥》、舞剧《杜甫》、大型民族歌剧《尘埃落定》以及四川话剧《隔离》在两地推广演出,有效促进川渝演艺联动,进一步丰富文化旅游产品供给。

(四)注重文旅产业公共服务能力提升

一是完善公共服务政策和基础设施。联合开展公共文化服务等九类基本公共服务标准制定,共同开展公共服务标准化管理,以标准化促进公共服务均等化、普惠化、便利化。联合制定印发《成渝地区双城经济圈便捷生活行动方案》,推动打通川渝两地数字图书馆、数字文化馆网络,实现图书“通借通还”、场地“一键预约”、服务产品“一键采购”。加快改善高速公路、国省干道通行条件,建成南充至潼南、泸州至永川、渝北至广安支线等高速公路,共同打造巴蜀“快旅慢游”交通体系。积极推进重庆市青少年活动中心、天府新区省级文化中心(天府文化旅游中心)、长江音乐厅等重大项目。

二是提升公共服务智能化水平。打造巴渝文旅云,通过跨领域、跨机构、跨终端方式整合文旅资源,形成公共文化旅游资源数据库,利用创新“互联网+文化”“互联网+旅游”服务模式,构建融合媒体公共文化旅游服务平台,实现“公共数字文化旅游进村入户、入手”。建设“智游天府”“惠游重庆”等公共服务平台,通过APP、小程序、微信公众号,为公众提供旅游、文化、公共服务三大类16项服务,建设集“吃住行游购娱”功能于一体的服务平台;打通平台数据壁垒,实现游客身份和健康信息互通共享及跨平台核验认证,川渝游客可凭借“一码”游览两地660余家景区和文化旅游场馆。

巴蜀文化旅游走廊建设存在的问题

由于新冠肺炎疫情持续影响,疫情管控防控措施周期长,消费群体严重萎缩,从业人员返工延迟、物流速度放缓、企业工作效率下降、市场萧条等,四川、重庆两地文化和旅游业遭受重创,推动巴蜀文化旅游走廊建设,实现文化旅游产业融合发展、高质量发展,仍然面临不少的难题。

(一)传统文旅发展模式难以推动产业高质量发展

川渝两地区域文化产业和旅游业发展不平衡、不充分的矛盾仍较为突出,城乡差距、区域差距依然存在,文化和旅游发展的空间布局需进一步优化。2020年重庆的文化产业增加值仅占GDP的4%;过夜游客占比仅为15%左右,低于四川的35.9%;游客次均旅游消费873元,低于全国1025元平均水平。另外,文化内涵挖掘和利用不够充分,文化、旅游产品供给不够丰富,产品结构不够合理,特色不够鲜明。中高端文旅体验业态、产品不足,产品附加值还不高。旅游产业中传统观光产品比重较大,休闲旅游产品相对较少。乡村旅游虽点多面广,但差异化、特色化不足,特别缺乏有影响力的精品。

(二)特色文旅资源赋能较弱,延伸发展水平不高,巴蜀品牌不亮

目前,巴蜀地区共有世界遗产7项、世界地质公园3处、非物质文化遗产代表作名录8项、全国重点文物保护单位157处、国家一级博物馆17座、国家历史文化名城8座、名镇46个、名村4个、国家级历史文化街区2处、国家级非物质文化遗产182项、国家自然保护区37处。巴蜀地区共有国家5A级景区24处、国家级旅游度假区5处、国家级生态旅游示范区7处、国家级风景名胜区24处、国家森林公园64个、国家地质公园23个、全国乡村旅游重点村80个,在全国均位居前列,但是,巴蜀文旅品牌形象仍然不突出,影响力不强,国际知名度不高。巴渝文化、抗战文化等大量特色文化基因尚未深入挖掘,文化旅游附加值不高,还没有形成旅中有文、文中有旅的双赋能效应。“有看头没说头”“有说头没看头”的现象较为普遍,文旅融合还不够紧密,文旅融合发展的规律还需要进一步探索。

(三)配套设施不够完善,服务接待能力不足,离文旅高质量发展还有一定差距

由于基础设施滞后,一些地方文旅资源“养在深闺人未识”,川渝两地、四川省各地市、重庆各区县,区域间文旅发展不平衡现象显著。“快旅慢游”体系还不完善,一些景点景区存在“一流资源、二流开发、三流服务”的现象,旅游业发展面临“大旅游”与“小管理”、投入不足、体制机制不活、应急管理、软硬件建设及服务水平有待提升等挑战。旅游景区管理服务“最后一公里”问题较为突出。

(四)川渝文旅产业协同治理机制有待完善

在当前仍以GDP为重要考核指标的体制下,各级地方政府基于地方局部利益之考虑,成渝地区双城经济圈建设将面临中央与四川、重庆,四川、成都与重庆、省级政府与地级市(区、县)等利益交叉、主体多元等问题,再加之,文旅融合尚处于起步阶段,巴蜀文化资源的产品化、市场化开发普遍不足,旅游的文化内涵提炼不深,文化的旅游价值提升不高,文化和旅游产品研发、生产、推广、销售体系不健全,川渝两地政府间、文化和旅游产业间协同合作发展的新格局、新体制、新机制亟需健全。

(五)文化和旅游专业人才缺口大,难以为巴蜀文化走廊发展提供强有力支撑作用

文旅融合发展需要长产业链支撑,对复合型人才需求较高。在川渝地区文旅融合发展过程中,更多依靠行政力量推动为主,有较多的人认为旅游行业门槛低,不需要高精尖人才,导致管理人才、技术人才、创意人才等精英人才缺口较大。与发达国家和国内东部沿海地区比较,专业人才质量和数量都有较大的差距,一方面由于地方政府对旅游专业人才培养的重视度不足,旅游行业从业人员缺乏专业培训和继续教育;另一方面,人才流失也是重要的原因,旅游专业学生毕业后普遍存在职业认同感不強,或选择从事房地产、金融等行业,或选择到东南沿海地区的旅游行业就业。

推动巴蜀文化旅游走廊对策建议

按照《巴蜀文化旅游走廊建设规划》,巴蜀文化旅游走廊建设要坚持以人为本、民生共享,让建设成果更多惠及人民;要加快推进区域文化和旅游领域深层次改革,推动机制创新、模式创新、业态创新;要将绿色发展理念贯穿到巴蜀文化旅游走廊建设全过程,促进绿色旅游发展;要坚持以文塑旅、以旅彰文,推动文化和旅游融合发展,以文化引领旅游发展、以旅游促进文化繁荣。针对目前存在的问题及困难,要补齐短板、夯实基础、打造特色,努力将巴蜀文化旅游走廊建设成为世界级休闲旅游胜地。

(一)实施重大工程,推动文旅产业提档升级

一是实施文化和旅游深度融合工程。深入挖掘和充分转化巴蜀文化底蕴,提升和创建一批文化产业和旅游产业示范园区,创建和培育一批文化产业和旅游产业融合发展示范区。

二是实施都市旅游提升工程。推进山城都市风貌建设,提升城市观景功能,实施都市景观风貌与环境治理和亮化工程,打造“山城夜景”品牌;高水平策划“两江四岸”文化旅游产品,实施“两江四岸”滨水休闲观光游憩工程,打造国际一流滨江旅游休闲带。

三是实施红色旅游工程。充分利用抗战文化、红色旅游资源,实施旅游整体开发,深入挖掘传统风貌区的旅游资源价值;丰富红岩联线等红色旅游资源内涵,提升旅游价值。

四是实施乡村旅游工程。把发展旅游与乡村振兴结合起来,大力推进乡村旅游与景区融合,建设一批国际乡村旅游示范区。

五是实施生态旅游工程。渝东北城镇群力争建设成为集峡谷观光、文化体验、康养度假、户外健身为一体的世界级旅游目的地。渝东南以乌江、阿蓬江沿岸自然风光为主,聚焦渝东南土苗少数民族民俗风情,突出喀斯特地貌、武陵风光、气候养生等元素,力争建设成为自然生态与民族风情相融合的民俗生态旅游度假区。

六是实施繁荣文化艺术创作工程。加强重点选题、舞台艺术精品、美术作品的创作生产,营造良好的文化艺术创作生态环境,共同加强文艺精品创作生产。

(二)实施全域旅游,着力打造川渝特色文旅品牌

一是打造重庆、成都两级都市圈文旅中心集散地。重点打造都市文化和旅游消费高地、数字文化产业高地、文化内容原创生产高地、文化旅游装备制造产业核心区、国家级文化产业示范区、全球都市旅游的超级IP和“网红”打卡核心区、都市休闲旅游精品示范带。

二是打造“大三峡旅游经济圈”。以打造大三峡黄金旅游目的地为引领,以三峡大坝为核心,构建“大三峡旅游经济圈”,大三峡核心区初步形成水陆空立体交通格局。

三是大力发展“成渝文化旅游发展带”。依托成都、重庆“文旅双核心”和知名景区景点,以文化内涵相近、产业形态相似为契合点,大力开发新文旅业态。

四是重点推进重点景点景区发展。川渝各区县旅游发展导引,依据旅游一体化空间格局划分,按照发挥比较优势、实现错位发展和功能互补等原则,明确区县旅游发展重点方向。

(三)加快文旅重大重点项目建设,健全文旅现代公共服务体系

一是完善旅游交通网络。加快构建旅游交通体系,重点优化综合交通枢纽功能。加快共建由国际性旅游交通枢纽、国内旅游集散中心、区域性旅游交通节点构成的三级旅游交通体系。完善成渝两地交通网络互联互通,加快推进高速、铁路、水路、轨道交通等建设。

二是加快智慧旅游基础建设。加快共建省市级旅游大数据中心和区县、景区(旅游企业)旅游数据分中心,建设一批旅游数据库。进一步拓宽旅游公共服务信息采集渠道,有效整合文化和旅游、公安、交通、气象等部门的相关数据信息,综合运用大数据、云计算等技术,在两省市智能旅游平台上及时发布旅游景区实时游客量、道路出行、气象预警等信息,引导旅游资源优化配置。

三是优化旅游服务设施布局和功能。推进旅游服务中心建设和规范化运营,推进旅游集散中心、旅游景区、旅游度假区、乡村旅游点、机场、车站、码头、高速公路服务区(超级服务区)、商业步行街区等游客集中区域的旅游服务中心建设,系统布局、重点推动建设一批旅游服务中心示范点。

(四)健全完善合作共建机制

一是强化党委领导、政府推动、部门协同、全行业参与、人民共享。设立巴蜀文化旅游走廊建设工作领导小组,由省(市)分管领导担任联合组长,下设办公室,由文旅厅(委)负责人担任办公室主任,采取联席或轮值方式,定期会商重大事宜,统筹推进重大项目建设、重大事项申报、重要活动筹备。切实加强上位规划落地实施,强化考核督导,开展各专项规划或实施方案编制及任务分解落实。

二是拓展川渝文旅合作路径。严格落实联席会制度,不断强化文旅协同发展,积极争取国家层面建立巴蜀文化旅游走廊建设领导机制,高位推进走廊建设。

三是推动川渝互联互通。推进“川渝通办”等川渝互联互通工作,实现文旅项目行政审批共享互认,为文旅协同发展创造良好的发展环境。

(五)联合出台文化旅游领域人才扶持政策,加大培育和吸引专门人才力度

一是加大财政资金投入。共同设立文旅基层人才培育基金,支持文化企业、旅游企业、文旅产业融合发展园区通过专修班、大师班、学徒计划、进修计划等等方式加强后备人才和专业人员的培养。共同设立文旅“双创”人才基金,支持文旅领域众创空间、企业孵化器、创新创业平台和综合服务中心建设,吸引“双创”人才、非遗传承人、工艺美术大师等中高端人才逐步向园区、基地、重点企业聚集。

二是建立成渝两地文旅人才交流合作机制。开展2022年音乐季成渝地区双城音乐人才交流,举办“成渝地·巴蜀情”川渝两地文化馆(站)美术从业人员业务技能大赛,有效促进川渝两地文旅人才交流培育。下一步,将支持一线文旅单位开展骨干互派、人才共育,共同培养舞蹈编导、戏剧编剧、沉浸式剧目创作者等紧缺人才。重点支持红色旅游、文创旅游、体育旅游、研学旅游、康养旅游等特色领域专门人才培养,鼓励两省市高等院校跨专业培养“旅游管理+”专业学位硕士研究生。

作者簡介

张伟进 重庆社会科学院副研究员