2022青海文旅融合发展报告

柔金措毛 东主卓玛

2021年以来,面对疫情防控常态化下文旅产业发展的特殊形势,青海以其丰富且独具特色的文化旅游资源为基础,以打造国际生态旅游目的地为重点,着眼正确处理发展生态旅游和保护生态环境的关系,促进国内国际旅游双循环,不断推动文化旅游产业进一步融合发展。“十四五”时期,青海将贯彻新的发展理念,构建新发展格局,坚持培根铸魂凝聚人心,坚持以社会主义核心价值观引领文化建设,立足于新发展阶段进一步增强文化自觉、坚定文化自信、强化文化担当,努力走出一条全新的、生态的、高质量的青海文旅融合发展新路子,扎实推进文化和旅游融合发展,尽展“大美青海”的生机与活力,奋力谱写青海新时代文化旅游融合发展的新篇章。

文化是旅游发展的灵魂,旅游是文化的载体。文化和旅游相融合的核心,是把文化作为旅游最好的资源,把旅游作为文化最大的市场,以优秀人文资源为主干,把历史文化与现代文明融入旅游经济发展,打造特色旅游精品。习近平总书记在考察青海时,赋予青海“打造国际生态旅游目的地”的重大任务和历史使命。为深入贯彻落实习近平总书记对青海工作的重大要求,认真落实国家旅游发展部署,青海立足“三个最大”(即“青海最大的价值在生态、最大的责任在生态、最大的潜力也在生态”)省情定位,坚持以文塑旅、以旅彰文,推动文化和旅游深度融合、创新发展,不断巩固优势叠加、双生共赢的良好局面。

青海文旅融合發展的现实基础

被誉为“中华水塔”和“三江之源”的青海地区文旅资源极为丰富,自然天成的地质地貌和得天独厚的原生态多元民俗文化及三江之源、昆仑之巅、丝路之冲的区位优势,优美自然资源和多元的民族文化高度融合,不断朝着国际生态旅游目的地的方向前进。

(一)文旅资源优势突出

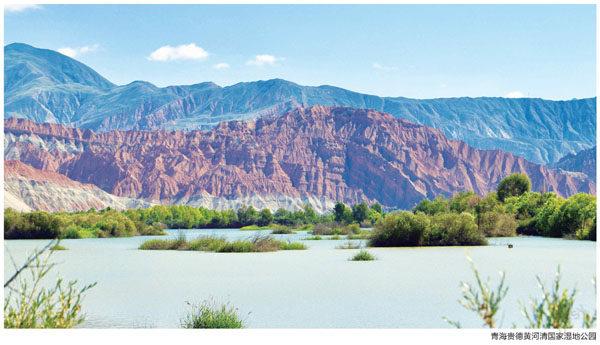

青海文旅资源是大自然的匠心造化,这里地域辽阔、资源富集、山川壮丽、民风淳朴、民族文化源远流长,是中国一处独具特色、震撼人心的“大美”之地。全省共有世界自然遗产1处,国家级生态旅游示范区3个、自然保护区7处、风景名胜区1处、水利风景区13处、森林公园7个、湿地公园19个、地质公园7处、沙漠公园12处,已基本形成了以生态旅游为统领,以自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园和水利风景区等为载体的生态旅游目的地体系。

青海地处不同文化圈交汇地带的中国西部腹地,全省面积72万多平方公里,平均海拔3000米以上,其中54%的地域在4000米以上,占中国陆地总面积的13%。其地理构成壮观多样,以高原为主体,草原、山脉、盆地、峡谷、戈壁、沙漠、江河、湖泊,常被称为山宗水源之地。全省有270多条较大的河流,水量丰沛,水能储量在国内居第五位,居西北之首。长江、黄河、澜沧江以及黑河均发源于青海境内。加之雪山林立、冰川广布,湖泊众多、湿地多样,它们犹如无数颗耀眼的珍珠撒落在广阔的青藏高原,为高原增添无穷魅力。三江源是中国面积最大的自然保护区。青海湿地面积全国第一。动植物种类多,数量大,全省有兽类103种,两栖爬行动物16种,鱼类55种,鸟类292种。列为国家重点保护的一、二类动物74种,其中有22种珍稀动物被列入《濒危野生动植物非国际贸易公约》的附录Ⅰ和附录Ⅱ中。全省有各类植物1000余种,其中种子植物占三分之一,木本植物500余种,乔木树种80种。

青海省现辖六州一地一市, 46个县中有7个自治县,28个民族乡。由于青海省位于黄土高原与青藏高原的交接地带, 是内流区与外流区、季风区与非季风区交汇地带,也是中西方文化、农耕文明和游牧文明的交融地带,因此这里也是多民族聚居区,多元文化类型在这里长期碰撞和交融,全省民族自治区域占全省总面积的98%,少数民族人口269.4万人,少数民族人口占全省总人口47%。与此同时,青海地区生态多样性和人文多元性上形成了独特的自然和人文景观,也造就了多民族积淀深厚、形式多样、特色鲜明的丰厚非物质文化遗产,如青海花儿、格萨(斯)尔、热贡艺术、青海黄南藏戏、藏族唐卡·热贡唐卡、河湟皮影戏、藏医药浴法、青海藏毯、塔尔寺酥油花等等。

青海的文旅资源呈现出多样性、多元性、独特性,特别是独特的民族性、区域性,使其呈现高度复合性与不可替代性。青海凭借文旅资源优势,其文化产业和旅游产业发展也较为迅速,这些丰富的文旅资源既展示了青海蕴藏的独特历史文化积淀,彰显了青海地区独特的地域文化魅力和影响力,又进一步催生出相应的旅游衍生产品,带动了配套服务业的进一步发展,成为促进青海经济社会发展的全新亮点。

(二)文旅融合特色产品丰富

青海独具特色的文化产业为旅游提供了雄厚的文旅资源,而旅游产业又为文化产业提供了展示和发展的平台和载体。在文旅融合发展的过程中,青海始终围绕增强软实力、提升影响力的核心任务,坚持“宜融则融、能融尽融”,通过思想引领、理念融通、文旅交融,整合文化和旅游资源、项目、资金等,逐步实现文旅融合整体发力,文化传播、旅游推广一体推进,形成比较丰富独具青海特色的文旅融合产品。

一是节日庆典。青海有着丰富的节庆资源,近年来,青海省除了具有民族特色的那达慕大会、土族波波会、圣纪节、热贡六月会、青苗会等节日外,还举办了“环湖赛”、青海湖国际诗歌节、三江源国际摄影节、青海民族文化旅游节、抢渡黄河极限挑战赛、 国际攀岩赛、中国青海郁金香节、玉树康巴艺术节、黄南热贡艺术节、门源油菜花节、贵德黄河文化旅游节、海晏沙雕艺术节等一系列重大节庆文化活动。这些名目繁多、地点不一的各种活动充分展示了色彩绚丽的青海文化,丰富了各族群众的文化生活,扩大了青海及青海景区的知名度。其中有些节庆活动已开始成为青海的著名品牌,在省内外产生了较大的影响。

二是手工艺品。在漫长的历史发展过程中,青海各民族形成了具有各民族独特风格的传统手工艺,这些手工艺品既是先民历史和文化的记忆符号的活化石,又是展现民族交流交往交融和谐民族关系的重要载体,包括青绣、石艺画、唐卡,藏毯、土族荷包、剪纸、堆绣、编织品、牛角梳等。

三是展出演艺类产品。青海地区独特的多民族文化资源为展出演艺业的发展奠定了重要的基础,不断催生和展现出享誉国内外的展出演艺类作品,如青海省文旅厅创作的《绣河湟》《大河之源》《青海情》等100余部有温度的精品力作。2021年,青海省博物馆推出的“1+3”主题展览,展出文物2405件,成为全国十大热搜展览。“2022丝绸之路周”举办“青海道大展”、青海省41个博物馆举办“山宗·水源·路之冲——‘一带一路中的青海”展览等。丰富多彩民族文旅融合特色产品,为青海旅游提供了艺术载体, 提升了旅游目的地的影响力和吸引力。

(三)政策支持多样化融合模式

青海地区所具有的丰富的文旅资源优势,得力于政策的引导和推动。近年来,青海始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,为贯彻落实习近平总书记关于打造青海国际生态旅游目的地的重要指示精神,紧扣“一优两高”、生态文明“八个新高地”和产业“四地”建设等重大部署,积极贯彻新发展理念,认真履行“两个统一行使”职责,在服务保障经济社会发展的同时,努力发挥好生态文明建设的主阵地、生力军作用。

青海省政府与文化和旅游部联合印发《青海打造国际生态旅游目的地行动方案》,编制了《青海省“十四五”文化和旅游发展规划》《黄河文化保护传承弘扬青海省专项规划》《黄河国家文化公园(青海省)建设保护规划》《长城国家文化公园(青海段)建设保护规划》等9个专项规划,通過新媒体平台、服务电话、现场办公等方式,帮助文旅企业理解把握各项优惠政策和措施,及时解决文旅企业开复工中遇到的困难和问题。制定印发了《关于一手抓疫情防控,一手抓文旅发展的通知》《青海省进一步激发文化和旅游消费潜力实施方案》《青海省“黄河·河湟文化”惠民消费季活动方案》,对全省文旅行业复工复产作出部署,安排专人服务、专项指导,用好用准用活普惠性政策。推出系列消费惠民措施,释放文旅消费潜力,让全省文旅“活”起来,消费“热”起来。

从政策层面推进文旅融合发展,不断催生出具有青海特色的文旅产品,体现了文化和旅游相互共融、延伸与重组的多层次多元融合模式,显现出二者间相得益彰、互为一体、相互促进的发展态势,逐渐形成青海地区文化与旅游相互共享、相互融合、相互促进的多元融合方式,努力打造出基础设施完善、产业布局合理、产品体系丰富、服务水平优质、管理运营科学、带动效益明显的国际生态旅游目的地。

青海文旅融合发展态势

(一)文旅产业不断增大

文旅产业不仅是青海地区经济的重要内容,更是扎根于民族传统文化最基层,并与少数民族的生产生活息息相关的重要产业。因此,近年来青海基于文旅资源丰富、种类多、品质优等特质,坚持稳中求进,不断扩大和丰富青海的文旅产业,制定出台13项政策文件。成立文化旅游产业发展联盟、专家智库,文化旅游企业达到6385家,文旅行业直接或间接从业人员达到106万人。全面开展文化旅游资源普查全国试点省和长城国家文化公园全国重点建设区工作,编制“青绣”三年行动计划、公共数字文化建设三年行动方案等规划,其中文化旅游业“十四五”规划、黄河文化专项规划共梳理储备重点项目190个。还建成了以唐卡、泥塑、藏绣、堆绣、刺绣、藏毯、玉雕、石雕、手工艺品制作等为主体的文化、旅游产业聚集区,以及产品研发、生产推广、经营销售等链条。

与此同时,进一步加快推进文旅产业供给侧结构性改革,推进产业转型升级、探索高质量发展之路。积极培育市场主体,积极申报国家级、省级非遗项目和传承人,培育国家级、省级文化产业示范基地、省级民族手工艺品加工生产扶贫基地,创建国家级夜间文化和旅游消费集聚区、旅游休闲街区,省级旅游休闲街区、红色旅游经典景区。2022年第一季度,新增6个省级全域旅游示范区,2家5星级乡村旅游接待点,31家4星级乡村旅游接待点,西宁市被列入国家旅游城市布局和旅游枢纽城市建设。主动适应疫情防控常态化下文旅消费新趋势、满足新需求,推出精品线路200条,大力发展红色游、乡村游、冰雪游、研学游、沉浸式体验等新业态,打造青藏、青川、青新、青甘区域生态旅游大环线,丰富优质旅游产品供给。

(二)文旅基础不断优化

作为文旅产业高质量发展的有力保障和支撑,青海不断优化文旅基础。近年来着力抢抓黄河流域生态保护和高质量发展、长城长征国家文化公园建设等重大战略机遇,累计扶持建设国家、省级文化旅游产业示范基地113家,民族手工艺品扶贫基地111家(年内可达到180家);国家和省级文化生态保护(实验)区各3个,国家级非遗项目73项,各类非遗扶贫就业工坊18家;全国、省级重点文保单位分别为51处、466处;公共图书馆52个,文化馆55个,博物馆(纪念馆)56个;娱乐场所299家、互联网服务场所309家;A级旅游景区115家,星级饭店322家,旅行社528家,新改建旅游厕所1717座,自驾车房车营地34个,基本形成140余条精品旅游线路。

截至目前,青海将全省109处各级各类自然保护地整合优化到79处,保护地总面积增加3.41万平方公里,占全省国土面积比例提升至38.42%,其中国家公园占保护地总面积52.2%,以国家公园为主体的新型自然保护地体系基本成型。投资2000万元为400个村(社区)配发文化设备;15个项目列入第五批国家级代表性项目名录,非遗保护逐步成为社会自觉;认定15家“青绣”扶贫就业工坊和60家“青绣”培育企业,22家非遗工坊带动15万人就业。2021年,青海省博物馆推出“1+3”主题展览,展出文物2405件,多件文物珍品首次亮相,成为全国十大热搜展览。青海省41个博物馆举办“山宗·水源·路之冲——‘一带一路中的青海”等展览63个。

同时,积极谋划推动青藏高原国家公园群建设,三江源国家公园正式设立,祁连山国家公园试点工作全面完成,青海湖国家公园、昆仑山国家公园规划和建设工作逐步加快。第一届国家公园论坛在省会西宁成功举办,并在生态保护优先的前提下,发挥历史文化底蕴和旅游资源优势,遵循融合发展规律,统筹推进文化旅游在公共服务、产业发展、科技创新、对外交流等领域的深度融合,加强自身建设,全力以赴推进文化旅游业高质量融合发展。立足新发展阶段,贯彻新发展理念,鼓实劲,出实招,求实效,着力在解困、破局、布局上下功夫。

(三)文旅市场不断扩大

近年来,青海文旅产业加速融合、不断扩大青海文旅品牌知名度影响力、创新活力、提振旅游市场新消费,使文旅市场不断扩大,保持较快增长。

2021年,青海省全年接待游客3973.42万人次,同比增长20%;实现旅游收入349.9亿元,同步增长20.7%。2022年1-6月青海旅游总人数919.20万人次,其中国内旅客919.17万人次、入境旅客417人、旅游总收入 65.71亿元、国内旅游收入65.70亿元、旅游外汇收入14.28万美元。2022年6月以来,青海旅游关注度持续上升,全省旅游市场呈现出快速复苏态势。

与此同时,青海省文旅厅创作了《绣河湟》《大河之源》《青海情》等100余部有温度的精品力作来扩大青海文旅品牌知名度影响力。持续推动文旅消费扩容提质,创新惠民模式,培育消费新的增长点,联合携程集团和中国银联,通过政府补贴的形式,在“云闪付”“携程网”两个平台各发放1000万元文旅消费券,有效引导、激发和释放文旅消费市场活力,调动更多消费者畅游青海,活跃文旅市场,促进文旅消费,力促文旅市场回暖。发挥品牌带动作用,把大美青海搬上“云端”,打造数字化赋能、沉浸式体验、交互式交流平台。加快发展数字消费、信息消费、绿色消费新热点。用足用好互联网、大数据、人工智能等数字科技,促进数据资源整合、加快信息要素流动、推动文旅产业融合,丰富服务产品数字供给,持续用力推进“5G+文旅数字化”,探索青海“数字文旅”实际成果转化的新业态新服务,不断深化青海省公共服务、文旅企业等“数字文旅”建设力度,加大信息化对文旅融合发展和全面复苏的推动促进作用。同时,引入社会力量,与云计算、大数据服务商开展智慧旅游合作,通过整合共享,将不同行业的智慧平台数据和功能全部打通,释放更多的潜力,为文旅发展服好务。

青海省还通过微信公众号及抖音、快手、微博等新媒体平台推出“大美青海冬春欢乐季”“共话青海情”等,以云展演、云展播和云推广等形式,推送文艺晚会、舞剧、戏曲、音乐、刺绣、藏毯、唐卡、景区、景点、美食等文化和旅游资源,线上宣传播放量达500万人次,“共话青海情”短视频挑战赛播放量突破1.9亿。

青海推进文旅融合发展的路径

推进文化和旅游深度融合,是满足人民美好生活的基本要求,也是增强文化软实力、提升产业竞争力的必然要求,①青海拥有丰富的文化和旅游资源,有建成文化旅游强省的先天条件。在文旅融合新时代,大力发展青海文化和旅游产业是贯彻习近平生态文明思想、践行新发展理念、从更高层次贯彻落实习近平总书记对青海工作的重要要求,是推动青海实现文旅高质量跨越式发展的重要途径。

(一)不断创新理念,促进融合发展

要始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为文旅融合发展的指导思项,不断深入学习贯彻习近平总书记关于文化和旅游工作的一系列重要讲话,特别是习近平总书记在参加青海省代表团审议和视察青海时的重要讲话精神。要始终以习近平生态文明思想、“两山”理论引领青海文旅融合发展,以中华民族生态安全屏障为出发点,把习近平总书记对青海的科学定位、政治嘱托、发展厚望、奋进激励转化为最生动、最持久的实践。同时,也要深刻把握国家对文游发展的使命和政策,尤其是对文旅融合发展的相关战略性部署。树立“以文促旅、以旅彰文、宜融则融、能融尽融”的发展理念,自觉把文旅融合发展工作放在全省的工作大局中去谋划、去推进,找准青海文化和旅游融合的最佳点,推动文化与旅游工作在各领域、多方位、全链條的深度融合,实现文化和旅游资源共享、优势互补与协同并进。

要立足于青海省“三个最大”省情定位,认真贯彻落实《中共青海省委关于深入学习贯彻习近平总书记考察青海重要讲话精神 奋力谱写全面建设社会主义现代化国家青海篇章的决定》和《中共青海省委关于加快把青藏高原打造成为全国乃至国际生态文明高地的行动方案》,立足生态文化旅游资源优势,围绕“绿水青山·幸福西宁”的主题,以“一优两高”、绿色发展为主线,加快推进青海省文化产业和旅游产业的融合发展进程。以生态优势推动生态旅游发展,推动构建“一环六区两廊多点”生态旅游发展新布局,着力打造国际生态旅游目的地,让绿水青山永远成为青海省的优势和骄傲,让文化、旅游、生态走出青海省、走向全国、走向世界。

(二)深入挖掘和创新文旅融合产品

在推进文旅融合发展的过程中,必须树立以文促旅的发展理念,发挥文化对旅游活动的引领指导作用,深入挖掘文化资源对旅游发展的支撑作用,深入挖掘和创新文旅融合产品。积极打造青海省“十四五”文化和旅游发展规划中提出的“中华源流”“中华脊梁”“河湟腹地” 三段结合贯穿省内主要人文和自然资源的文旅大环线,不断优化提升青-藏、唐蕃古道、甘-青、川-青文旅跨省线路;立足本省历史文化、民俗文化、生态文化等资源,挖掘打造一批精品线路和项目,推出河湟文化体验线、黄河廊道旅游线、三江源生态文明旅游线、世界屋脊探险旅游线、唐蕃古道旅游线、激情穿越柴达木旅游线等精品旅游线路;针对个性化需求,开发徒步游、研学游、红色游、自驾游、乡村游等线路。与此同时,还需要再着力打造特色型,不断发展创意型文旅产品等方面下功夫,积极探索符合青海自身特点的现代旅游发展规律,渗入本省文化意涵,契合多层次消费需求的文旅融合产品。同时,还要认识自身特色,进一步推进适销对路、人们喜闻乐见的特色融合产品、好业态。要深入挖掘青海特色的文化内涵,创新文旅融合载体、模式、业态,推动青海文旅融合特色化发展。如推进“文化+旅游”,充分利用各地的名城古迹名镇名村、历史传统村落、文化场所、文化遗迹、文化创意项目等,还可以进一步发展红色培训旅游、乡土研学游、自驾体验游、文化创意游等多样化的文化体验旅游产品,着力扩大文化青海旅游产业格局。

(三)完善体制机制,推动文旅融合

完善文化和旅游融合发展的体制机制,逐步建立起协调统一、简洁高效、符合市场经济规律的文化旅游管理体制和运作机制。

首先,要进一步推进青海省及省内各政府文化旅游主管部门及其下属内部机构的相互融合和改革,从多方面积极推进文旅在相关政策规划、产业的发展、发展标准的规范、文旅资源的开发、程序的审核和审批、公共服务等设施的建设、市场监管的监督和管理、文旅宣传营销、绩效考核等诸多方面的深层融合,以实现文旅双向互动,并以文旅高质量发展为导向,努力构建新时期文化和旅游发展的“融合化、品牌化、智慧化、绿色化、精细化、市场化”新格局。进而从政策层面激励文旅多元化融合主体,加大文化产业和旅游业对外开放力度。

其次、要进一步完善文旅融合发展平台机制。青海省内各地政府要进一步整合相关资源,不断挖掘文旅融合的优秀产品,探索设立文旅融合发展的综合平台和展示平台,并负责建设、管理和运营、省内文化旅游重点项目及品牌产品。进一步深化政企合作,成立具有地方特色的文化旅游投资管理公司,将散落在各个地区的优秀文旅资源连接起来,打造出一批极具地方特色的经典文旅产品和重点项目。不断支持相关企业在混合制改革中做出成绩,发挥正确的导向和示范作用,不断做强做优,在省内营造有利于文旅融合的社会环境。

最后,人才是推动青海文旅融合的核心,文化产业和旅游产业的融合发展离不开高素质的复合型人才。因此应把培养文旅复合型人才当做一项重点工作,建设一支深谙文化、旅游、民俗、科技、设计等专业的复合型人才队伍。通过同地方高校等进行合作,制订青海培育文旅融合型人才规划和行动方案,并尽快联合实施。同时,积极引进相关高级专业人才,落实有关优惠政策,逐渐形成多方面、多层次、立体型的人才培养机制。

习近平总书记在党的十九大报告中指出:“健全现代文化产业体系和市场体系,创新生产经营机制,完善文化经济政策,培育新型文化业态。”②青海有底蕴深厚的文化资源和丰富的旅游资源,同时,青海省政府的政策支持和相关行业的资金投入为本省文旅融合的良性发展营造了优良的内部发展条件和外部创新发展环境,为实现文旅深度融合发展创造了广阔的前景。因此,青海应该立足新发展阶段,抓住新的发展机遇,贯彻新发展理念,构建新发展格局,建造以生态塑造旅游品质、以旅游彰显生态价值,促进国内国际旅游双循环,以文化赋能,打造基础设施完善、产业布局合理、产品体系丰富、服务水平优质、管理运营科学的国际生态旅游目的地,不断推动新时代青海文化和旅游业高质量发展。

注释

①戴斌.文旅融合时代:大数据、商业化与美好生活[J].人民论坛·学术前沿,2019(11): 67-68.

②习近平:《决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》(2017年10月18日),人民出版社,2017年版,第44页。

参考文献

[1]宁岩鹏,贾周圣.推动文化产业与旅游产业融合发展的思考[J].文化学刊,2019 (2):91-93.

[2]黃磊,袁惊柱.民族地区旅游产业发展之困境探析: 基于经济发展方式转变的视角[J].贵州民族学院学报,2011(4):78-81 .

[3]曾博伟,安爽“.十四五”时期文化和旅游融合体制机制改革的思考[J].旅游学刊,2020,35(6):3-6.

[4]尹华光.旅游产业与文化产业融合发展研究[M].北京:中国书籍出版社,2017:52.

[5]杨旭民.2020西部文旅发展报告[J].新西部,2020(7).

[6]国家旅游局规划发展与财务司编.西部旅游投资规划[M].北京:中国旅游出版社,2005:2.

[7]李庆江.试析青海旅游业的发展[J].读与写(教育教学刊),2017,14(10):39.

[8]李树民,康立峰,高煜.西部旅游业实现跨越式发展的障碍分析及对策建议[J].西安交通大学学报(社会科学版),2002(3):14- 16.

[9]何建民.我国旅游产业融合发展的形式、动因、路径、障碍及机制[J].旅游学刊,2011,26 (4):8-9 .

[10]李东和,蒋璐璇.论全域旅游的“四重四轻”:基于全域旅游发展实践的反思[J].旅游学刊,2020(2).

[11]新华社.中央政治局常务委员会召开会议研究当前新冠肺炎疫情防控和稳定经济社会运行重点工作.习近平主持会议[EB/OL].新华社,http://www.gov.cn/xinwen/2020-03/04/content_5486931.htm.

作者简介

柔金措毛 青海师范大学法学与社会学学院教师,主要从事民族学、文化学、民族法学研究

东主卓玛 青海民族大学外国语学院教师,主要从事文化史研究

本文系2022年青海师范大学校级社会科学中青年科研基金项目《河湟地区汉藏民族口传文化交互影响史证研究》阶段性成果