全域旅游视角下城市节会旅游的效应研究

高雪琴 邢杰 吴昱群

摘要:全域旅游是新时代旅游开发策略的全新升级。在此战略背景下,旅游吸引物的内容越来越丰富,产品形式也愈加多元化,城市节会作为一种标志性的旅游产品,拥有天然的聚光灯效应和人流汇聚作用。甘肃省作为丝绸之路黄金路段,为了提升丝路旅游形象,沿线各城市均非常关注和重视节会旅游。文章以全域旅游的视角研究城市节会效应,结合“旅游+”理念,提出促进旅游与节会融合,强化旅游各要素各业态之间的融合,大力实施精准营销的建议和措施,以推进甘肃省全域旅游示范区建设及发展,从而实现全省旅游产业转型升级及高质量发展。

关键词:全域旅游;城市节会;旅游效应;甘肃省

2018年3月,《国务院办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见》(国办发[2018]15号)发布,这意味着全域旅游正式上升为国家战略,是大众旅游时代我国旅游业开发策略的一次全新升级。在全域旅游战略下,旅游吸引物的内容越来越丰富,产品形式也愈加多元化,全域旅游不再仅仅针对某个景点或某一核心吸引要素而展开,区域内的许多有吸引力的元素或许都变成旅游吸引物,这是实现全域共享旅游开发的关键。城市节会在本质上就是一种旅游产品,大型节会更是一种标志性产品,是含金量高的富矿,引起的是广泛的关注,它拥有天然的聚光灯效应和人流汇聚作用。节会旅游所涵盖的东西异常丰富,本质上是一种“旅游+”战略,“旅游+”能够充分表现旅游业的拉动力与交融力,催生旅游新业态,提升城市旅游魅力,发生“1+1>2”的增值效应。甘肃省作为丝绸之路黄金路段,为了提升丝路旅游形象,沿线各城市均非常关注和重视节会旅游,期望以节会促进发展。

本文选择甘肃省较为突出的四大节会,敦煌文博会、兰洽会、平凉崆峒养生文化旅游节、香巴拉文化旅游节进行分析,分别对其经济效应、社会效应和文化效应进行整体和比较研究。目的在于通过实证分析的方法对甘肃省重大节会活动对丝路旅游整体形象产生的效应进行比较研究,结合“旅游+”理念,提出促进旅游与节会融合,强化旅游各要素各业态之间的融合,大力实施精准营销的建议和措施,以推进甘肃省全域旅游示范区建设及发展,从而实现全省旅游产业转型升级。

一、文献回顾

城市节会产生的旅游效应是显而易见的,国内对城市节会旅游的效应和意义做了大量研究。大多数学者通过实地调研和数据分析,对城市节会旅游的效应做了探讨。殷飞(2010)分析了青奥会对南京市旅游的效应;赵承磊(2012)分析了奥运会对北京旅游发展的影响;刘笑明(2013)分析了世界园艺会对西安旅游的影响;陈志军、杨洪、周志强(2011)分析了上海世博会的效应;应南茜、汪德根(2012)分析了世博会对上海旅游形象的效应;李向明(2013)专门分析了世博会对上海旅游的效应;李祗辉(2011)以北京奥运会后旅京欧美游客为例,做了大型节事活动对旅游目的地形象影响实证研究 。李爽,甘巧林(2011)分析了游客对大型节事活动旅游公共服务的感知与评价。贾铁飞,梅劲援,黄昊(2013)以上海桃花节和森林狂欢节为例,分析了大型节事旅游活动对植被环境的影响。曲凯(2017)探讨了在全域旅游时代,如何运用大数据进行智慧旅游营销。赵方方(2019)认为节会对城市形象的建构与传播具有推动和促进作用。蒋艳(2020)分析了冬奥会对举办城市旅游休闲的影响和启示。程仕瀚,杨永春(2020)以宁夏中阿博览会为例,分析了国际节会对中国深内陆城市银川市全球化的影响。

二、数据来源及研究方法

(一)数据来源

本研究通过设计调研问卷,采取等额随机发放问卷办法,于2019年6~10月,在平凉、敦煌、兰州、甘南四地各发放调查问卷100份,共发放问卷400份,回收问卷397份,回收率为99.25%,有效问卷379份,有效率为95.47%。其中,敦煌回收有效问卷94份,有效百分比24.8%;平凉回收有效问卷91份,有效百分比24.01%;兰州回收有效问卷98份,有效百分比25.86%;甘南回收有效问卷96份,有效百分比25.33%。

(二)研究方法

本研究采用SPSS25.0统计分析软件,对调研数据信息进行深度挖掘,分析不同城市节会产生的旅游效应。旅游效应一般包括经济效应、社会效应和文化效应。经济效应涉及地方财政税收、居民就业、居民收入、本地消费、投资、物价、特产销售、外地人和本地人利益、是否个别人获得好处9个方面。文化效应涉及非遗保护展示、文化交流、道德伦理、本地人自豪感、居民经济观念、风俗习惯6个方面。社会效应涉及女性地位、不良现象是否出现、基础设施、人际关系、生活方式、日常生活是否被打扰、城市形象、居民眼界开阔10个方面。

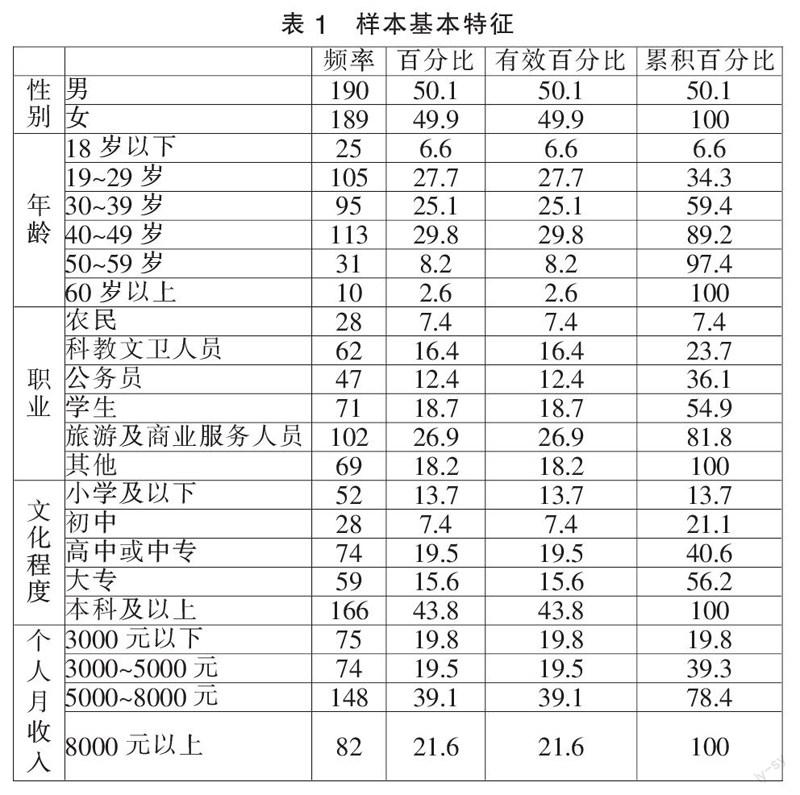

三、样本特征分析

本次问卷主要针对四个城市的本地居民和外地旅游者发放。样本基本特征如下:男性和女性数量及比例相差不多;年龄方面,18岁以下、60岁以上老年人较少,中青年居多;文化程度方面,大学学历者较多;个人月收入方面,主要集中在3000~8000元之间。具体如表1所示。

四、甘肃省四大节会旅游效应分析

(一)兰洽会的旅游效应分析

1. 经济效应。调查结果表明,“使消费者多”的感知均值达到了4.0404,排名第一;“增加了居民经济收入”的感知均值为2.7273;“部分人得到过好处”的感知均值为3.6667;“使物价上涨”的感知均值为3.0404;“外地人得到好处多余本地人”方面的感知均值为2.1717,感知最低。

2. 文化效应。调查结果表明,被调查居民认为文化交流增多,被调查者感知均值达到了3.9091;被調查居民认为“节会旅游使居民对传统文化自豪感出现”,被调查者感知均值达到了3.6768;“节会旅游使居民道德弱化”的感知均值达到了2.4343;“节会旅游使居民经济观念增强”的感知均值达到了2.8081。

3. 社会效应。调查结果表明,“本地居民眼界得到了开阔”的感知均值为3.9651;“本地形象得到提升”方面的感知均值为3.8605;基础设施得到改善,感知均值为3.6977;交通拥挤和住房拥挤出现,感知均值为3.2558;居民生活方式改变,感知均值为3.2791;负面效应集中在四个方面,分别是“不良社会现象出现”、“本地人生活受到打搅”、“居民生活方式改变”、“人际关系改变”。

(二)敦煌文博会效应分析

1. 经济效应。调查结果表明, 被调查居民认为最大的效应是“使消费者增多”,感知均值达到了4.6000,排名第一;“增加了居民经济收入”、“商品及房屋价格上涨”、“物价上涨”、“居民有了更多就业机会”、“使地方财政税收增加”、“总投资增多”居中,感知均值分别是4.1300、3.7600、3.7600、3.4500、3.4000、3.5300,“外地人得到好处多余本地人”最低,感知均值为2.2600。

2. 文化效应。调查结果表明,“文化交流增多”、“非物质文化得到保护展示”、“居民对传统文化自豪感出现”、“居民道德弱化”、“居民经济观念增强”、“本地风俗习惯改变”的感知均值分别达到了4.3800、4.0700、3.8100、2.5500、3.5300、2.6100。

3. 社会效应。调查结果表明, 第一位的是“本地形象得到提升”,感知均值3.9685;第二位的是“使本地居民眼界得到开阔”,感知均值3.8763;第三位的是“使基础设施得到改善”,感知均值3.7823;第四位的是“使生活方式改变”,感知均值3.6157;第五位的是“使人际关系恶化”,感知均值为2.7857;第六位的是“使交通住房拥挤”,感知均值3.4323;第七位的是“使生态环境好转”,感知均值3.2383;第八位的是“使不良社会现象出现”,感知均值3.1329;最后的是“使妇女地位得到提高”,感知均值2.2203。

(三)平凉崆峒养生文化旅游节效应分析

1. 经济效应。调查结果表明,被调查居民认为节会活动举办后,大量外地游客前来,本地居民也愿意参加,因此最显著的效应是本地消费增多,促带动了旅游经济和消费经济发展;一些居民通过消费土特产、开办农家乐等途径,获得实实在在的经济利益,一些人则有了就业机会。被调查者认为,节会活动中,通过民间或政府组织,外地资本被引入,一些项目成功签约,招商引资效果明显。但由于客流增多,接待能力有限,短期内出现物价房价上涨现象。数据显示,最大的效应是“使消费者多”,感知均值达到了4.3256,排名第一;其次是“增加了居民经济收入”,感知均值为3.8140;第三是“部分人得到过好处”,感知均值为3.6860;第四是“物价上涨”,感知均值为3.4767;第五是“居民有了更多就业机会”,感知均值为3.3372;最后的是“外地人得到好处多余本地人”,感知均值为2.4884。

2. 文化效应。调查结果表明, 被调查居民认为节会活动举办后,大量外地游客、记者、文化人、政要前来,本地居民也参加,使得文化交流增多,带动了文化和文化产业发展,被调查者感知均值达到了3.9186;一些非物质文化遗产得到展示,均感知均值为3.8605,排名第二;居民经济观念得到强化,感知均值为3.5698;本地居民对地方文化的自豪感出现,感知均值为3.3605;传统道德弱化方面的感知均值为2.6977;风俗习惯改变的感知均值为2.6512,排名最后。

3. 社会效应。调查结果表明, 被调查居民认为节会活动举办后,本地居民眼界得到了开阔,感知均值为3.9651;本地形象得到提升,感知均值为3.8605;基础设施得到改善,感知均值为3.6977;交通拥挤和住房拥挤出现,感知均值为3.2558;居民生活方式改变,感知均值为3.2791;负面效应集中在四个方面,分别是“不良社会现象出现”、“本地人生活受到打搅”、“居民生活方式改变”“人际关系改变”。

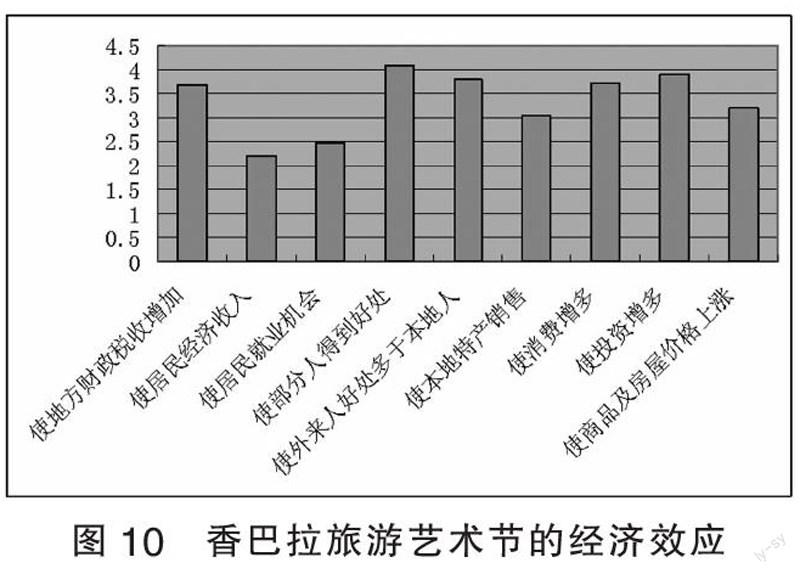

(四)甘南香巴拉旅游文化节的效应分析

1. 经济效应。被调查者认为,最大的效应是“使部分人得到好处”,感知均值达到了4.0745,排名第一;其次是“使投资增多”,感知均值为3.9043;第三是“使外地人得到好处多”,感知均值为3.8085;第四是“使消费增多”,感知均值为3.7234;第五是“使财政税收增多”,感知均值为3.6702;第六是“房屋和商品价格上涨”,感知均值为3.1915;第七是“本地土特产销售量增加”,感知均值为3.0532;第八是“就业机会增加”,感知均值为2.4787;最后一位是“增加了居民经济收入”,感知均值为2.1915。

2. 文化效应。调查结果表明,排在第一的是“使居民对本地文化自豪感形成”,被调查者感知均值达到了3.7766;“使居民经济观念出现”的感知均值3.5319,“使风俗习惯改变”的感知均值3.5319,“使文化交流增多”的感知均值2.8511,“使非物质文化得到保护”的感知均值2.4894,“使居民道德弱化”的感知均值2.6170。

3. 社会效应。调查结果表明, 第一位的是“使居民眼界得到开阔”,感知均值3.9681;第二位的是“使居民眼界得到开阔”,感知均值3.8723;第三位的中“使基础设施得到改善”,感知均值3.7553;第四位的中“使生活方式改变”、“使人际关系恶化”,感知均值3.5957;第五位的是“使交通住房拥挤”,感知均值3.3723;第六位的是“使妇女地位得到提高”,感知均值3.1383;第七位的是“使生态环境好转”,感知均值3.0319;第八位的是“使不良社会现象出现”,感知均值2.0213。

五、甘肃省四大节会效应整体比较分析

(一)经济效应比较

数据显示,促进地方财政好转方面,兰洽会效果最为显著,崆峒养生文化旅游节相对较弱;促进居民收入增加方面,敦煌文博会的效果最为显著,兰洽会相对较弱;促进居民就业机会增加方面,敦煌文博会效果显著,兰洽会相对较弱;负面效应(部分人得到好处、外地人好处多于本地人)方面,兰洽会最为显著,被调查者感知较为强烈;本地特产销售量增加方面,敦煌文博会的效果最为顯著,其次为崆峒养生文化旅游节,第三为兰洽会,最弱的是拉卜楞旅游节;消费增加方面,敦煌文博会的效果居于第一,较弱的是兰洽会;投资增加方面,兰洽会具有优势,崆峒养生文化旅游节较弱;物价上涨方面,文博会最为显著,拉卜楞旅游节较弱。

(二)文化效应比较

数据显示,促进非物质文化得到保护展示方面,敦煌文博会效果最为显著,兰洽会相对较弱;促进文化交流增加方面,敦煌文博会的效果最为显著,兰洽会相对较弱;促进对本地传统文化自豪感出现方面,敦煌文博会效果显著,拉卜楞旅游节较弱;负面效应(部分人得到好处、外地人好处多于本地人)方面,兰洽会最为显著,被调查者感知较为强烈;经济观念强化方面,崆峒养生文化旅游节效果最为显著,第二为兰洽会,第三为崆峒养生文化旅游节,最弱的是拉卜楞旅游节;居民道德弱化方面,敦煌文博会、兰洽会、拉卜楞旅游节等相差不多;投资增加方面,兰洽会具有优势,崆峒养生文化旅游节较弱;风俗习惯改变方面,崆峒养生文化旅游节最为显著,拉卜楞旅游节较弱。

(三)社会效应比较

数据显示,促进妇女地位得到提高方面,兰洽会效果最为显著,拉卜楞旅游节相对较弱;人际关系改变方面,敦煌文博会最为显著,兰洽会次之,拉卜楞旅游节较弱;不良现象出现方面,敦煌文博会效果显著,拉卜楞旅游节和兰洽会较弱;基础设施得到改善方面,敦煌文博会、兰洽会、崆峒养生文化旅游节效果最为显著,最弱的是拉卜楞旅游节;生态环境好转方面,敦煌文博会最佳,兰洽会最弱,拉卜楞旅游节等居于中间水平;本地人眼界开阔方面,敦煌文博会具有优势,拉卜楞旅游节较弱;交通及住房拥挤方面,拉卜楞旅游节、敦煌文博会、崆峒养生文化旅游节最为显著,兰洽会较弱,和兰州作为大城市酒店多、接待能力强有关。

六、结论及建议

(一)结论

1. 丝路沿线节会的经济影响显著。促进地区经济发展,强化对内对外经济联系,是节会旅游的目标。事实上,各个节会都发挥了自身特点,起到了很好的作用。节会旅游的举办召开需要大量人员从事服务,增加了许多就业岗位,创造了一些新的就业机会,减轻了巨大的就业压力。会展期间,大量工作人员和旅游者前来,势必刺激城市旅游,带动消费增长,对城市经济的拉动效益显而易见;为留下好评,城市需要加大投资力度,改善基础设施,本地休闲场所和游玩设施会增加。基于全域旅游理念,进一步整合甘肃省内重大节会资源,争取为游客提供特色化差异化的旅游体验。

2. 节会促进了文化发展。节会举办期间,各类文化交流活动不断,有助于加强丝绸之路沿线国家和城市文化的碰撞、交流和借鉴,有助于弘扬展示城市文化;以创意创新为抓手,文化企业将得到发展;节会期间,各类媒体介入,大型演绎节目上演,有助于体现城市文化的多元性,甚至对于增强民族自信心、自豪感和开拓精神都有其明显的作用。尤其香巴拉文化旅游节,作为甘南藏族自治州最大的旅游综合性节日,每年盛夏季节在各县市轮流举行,旨在弘扬藏民族传统文化,维护民族团结,引导人们保护生态和野生动物。同时,节会的举办还可以弥补我国人民文化生活贫乏单调的不足,实现全域旅游文化大发展。

3. 节会旅游对城市社会发展具有较大影响。首先是促进了社会交流。各国各级各类领导人、记者、学者人士、旅游者参加,必将加强社会之间的联系,增强开放度。其次,节会对城市交通、通讯、绿化、美化都提出了新的要求,有助于提升城市建设质量,促进城市治理。最后,节会极大提高了城市知名度,为全域旅游发展扩大了影响和平台。尤其是敦煌文博会,首次把丝路文化作为节会主题,已连续举办五届,对传承丝绸之路精神、促进文明交流互鉴等方面都形成了巨大影响。

数据显示,节会之间的效应存在一定差异。敦煌文博会由于其规格高,影响大,在经济、社会和文化方面的效应较好;香巴拉文化旅游节在民族地区举办,受到经济实力等制约,个别层面效应不太突出;兰洽会在省会城市举办,多倾向于招商引资,是甘肃省规格最高、成就最大的经贸盛会,也是甘肃省招商引资的重要载体和对外开放的窗口,有力推动了全省经济社会发展,投资效应较大;崆峒养生文化旅游节、敦煌文博会、香巴拉旅游文化节的非物质文化遗产展示保护效应比较突出。

(二)建议

1. 重视节会,积极支持。节会既是对外开放和交流的重要窗口,也是促进自我发展的契机,效应不容小觑。在全域旅游理念的指引下,着力打造“节会+旅游”的全域旅游发展模式,将节会效应发挥到最大。

2. 加强宣传。不但要面向举办地之外的市场,也要在本地大加宣传,在全域旅游发展背景下,游客更加看重在旅游目的地的综合旅游体验,旅游目的地必须要加强宣传,进行品牌营销,全面优化全域旅游发展环境。

3. 促进社会参与。一些节会或某些项目限制了社会百姓参与,实际上弱化了会展效应,必须促进社会多元化参与,没有人民群众的参与,节会就会失去社会根基。在全域旅游背景下,与当地居民之间形成共建共享的共赢局面,在满足游客全域旅游体验需求的同时,让当地居民参与旅游节会、旅游服务及其管理的全过程,与当地居民共赢共享全域旅游发展的成果。

4. 加强商品开发和营销。丝路沿线节会在组织、投入方面进展很大,但商品开发不足,是巨大的短板,需要抓住机遇,发挥文化优势,进一步加大创新创意,扩大产业链效应,提升节会水平。以“旅游+互联网”为媒介,构建全媒体营销网络体系,整合利用电视、广播、报纸、杂志、音像、出版、网站等媒介形态,实现多种用户终端的信息融合接收。特别要重视自媒体营销方式,如快手、抖音、微信、微博、QQ等平台多方位宣传,以全域旅游发展理念为契机,全面提升城市节会的旅游效应及宣传效果,增加市场占有率和民众知晓度。

参考文献:

[1]马波.节会旅游迫切需要分类研究[J].旅游学刊,2009,24(02):5.

[2]张金山.大型节事活动旅游效应的敏感神经[J].旅游學刊,2009,24(02):8-9.

[3]殷飞.基于旅游效应模型的南京承办青奥会对南京市旅游效应的影响研究[J].南京体育学院学报(社会科学版),2010,24(06):37-40.

[4]赵承磊.基于旅游本底的第29届奥运会对北京旅游效应评估[J].体育科学,2012,32(10):27-32.

[5]刘笑明.基于居民感知与态度的西安世园会旅游效应研究[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2013,13(01):93-98.

[6]陈志军,楊洪,周志强.上海世博会旅游时空效应及对策研究[J].资源开发与市场,2011,27(04):374-377.

[7]应南茜,汪德根.大型会展对举办地旅游形象的提升路径及效应分析——以上海世博会为例[J].资源开发与市场,2012,28(07):667-669.

[8]李向明.后世博时代的世博旅游效应及其应对策略——以上海世博会为例[J].江西财经大学学报,2012(01):28-36.

[9]李祗辉.大型节事活动对旅游目的地形象影响的实证研究[J].地域研究与开发,2011,30(02):110-118.

[10]李爽,甘巧林.游客对大型节事活动旅游公共服务感知评价研究——基于第16届广州亚运会期间的考察[J].经济地理,2011,31(06):1047-1053.

[11]贾铁飞,梅劲援,黄昊.大型节事旅游活动对植被环境影响研究——以上海桃花节、森林狂欢节为例[J].旅游科学,2013,27(06):64-72.

[12]曲凯.大数据在全域旅游智慧营销应用上的探讨[J].旅游学刊,2017,32(10):9-10.

[13]赵方方.节会对城市形象的建构与传播研究——以潍坊国际风筝会为例[D].山东:山东大学,2019.

[14]蒋艳.冬奥会对举办城市旅游休闲的影响和启示:一个文献综述[J].旅游学刊,2020,23(04):1-3.

[15]程仕瀚,杨永春.国际节会对中国深内陆城市银川市全球化的影响研究——基于居民对宁夏中阿博览会的感知[J].资源开发与市场.2020,27(08):35-41.

[16]马北玲,粟路军.旅游地声誉与旅游者忠诚关系研究[J].经济地理,2014,34(08):173-179.

基金项目:甘肃省教育厅高等学校创新基金项目“西北民族地区扶贫旅游社会效能释放机制研究”(项目编号:2020A-153);甘肃省教育厅高等学校创新基金项目“西北民族地区旅游高质量发展引导乡村振兴的机制及路径研究”(项目编号:2021B-325);兰州文理学院服务地方专项科研项目“甘肃藏区乡村旅游巩固脱贫攻坚成果的路径设计与政策支持研究”(项目编号:2021FWDF04);兰州文理学院校级项目“西北民族旅游场域相对贫困结构优化机制研究”(项目编号:2020QNRC03);兰州市社科规划项目“脱贫攻坚与乡村振兴衔接视角下兰州市乡村旅游产业发展研究”(项目编号:21-040B)联合资助。

(作者单位:兰州文理学院旅游学院)