西藏地区1 172 例包虫病患者临床流行病学分析

陈思霨,赵玉华,费 雯,刘 媛,严 静,陈路增,金海强,孙永安,魏智民

1 北京大学第一医院 神经内科,北京 100034;2 西藏自治区人民医院 内五科,西藏拉萨 850000;3 北京大学第一医院 超声医学科,北京 100034;4 中央军委联合参谋部警卫局卫生保健处,北京100017

包虫病(Echinococcosis)又名棘球蚴病,是一种世界范围内流行的人畜共患疾病,主要由棘球属绦虫的幼虫(棘球蚴)感染所致。其两个主要的亚种为细粒棘球绦虫和多房棘球绦虫,分别可以引起囊型包虫病(cystic echinococcosis,CE)和泡型包虫病(alveolar echinococcosis,AE),后者的致死率更高,预后更差;另外两种亚型分别为伏氏棘球绦虫和少节棘球绦虫,是在中美洲及南美洲引起多囊棘球蚴病的主要类型[1]。尽管在许多国家包虫病已经被消灭,但在一些以农牧业为主的地区,包虫病依旧广泛流行[2]。在西藏地区,两种主要的包虫病类型(即AE 和CE)均有广泛流行,其中AE 的发病率较CE 低,西藏地区二者流行率在全球乡镇一级的流行率中高居第一[3]。另外,从青藏高原上生存的藏狐和高原鼠兔身上证实了一种新型的棘球绦虫——石渠棘球绦虫[4]。这一发现使得我国成为唯一一个存在四种绦虫亚种的国家,包括细粒棘球蚴绦虫、多房棘球绦虫、少节棘球绦虫和石渠棘球绦虫[4]。这些原因再次引起了人们对于西藏地区包虫病的广泛关注。一项2019 年的研究提示我国西藏地区人群包虫的平均患病率为1.66%,全区家畜包虫病阳性率为11.84%,但全区包虫病预防和控制措施的知晓率仅为33.39%[5]。提示我国包虫病流行地区的相关防治知识普及率仍有待提高。为帮助临床医生早期识别和诊治包虫病,并为当地制定合适的防治政策提供临床资料基础,本研究回顾并总结了2013 年8 月1 日-2018 年8 月1 日就诊于西藏自治区人民医院的包虫病患者的临床特点及诊疗情况,并分析影响患者预后的因素。

资料与方法

1 资料本研究为回顾性分析,选取2013 年8 月1 日-2018 年8 月1 日在西藏自治区人民医院出院时诊断为包虫病的1 172 例住院患者的临床资料。入选标准:1)依据包虫病诊断标准(WS 257-2006)出院诊断包含包虫病;2)依据影像学结合流行病史,考虑为临床诊断病例;3)所有接受手术治疗的患者,在手术活检材料、切除的病灶或排出物中发现棘球蚴囊壁、子囊、原头节或头钩,考虑确诊病例。排除标准:疑似病例。

2 方法 1)采集临床信息:采集所有入选患者的人口学信息,包括性别、年龄、居住区、民族、职业等。采集入院时的症状、诊疗经历和体征。2)采集患者入院后化验结果及影像学检查结果,影像学方法包括超声、X 线检查、CT、身体不同部位MRI 等。3)临床诊断方法:流行病学史 + 影像学检查和(或)手术后病理结果。4)治疗:主要为药物治疗和(或)外科手术治疗,部分患者拒绝接受药物或手术治疗,予对症支持治疗。5)随访及预后:所有患者出院后定期随访半年,患者转归分为完全治愈、好转(包虫病所引起的症状较入院改善)、未愈(包括症状无改变或恶化)、死亡。

3 统计学方法 本研究使用Excel 记录所有数据,并使用SPSS22.0 进行统计分析,计量资料以±s表示,行t检验或方差分析;计数资料用构成比(%)表示,行R×C 列联表的χ2检验,并进行事后两两比较,采用Bonferroni 法调整P值;对预后的关联因素进行有序多分类logistic 回归分析;P<0.05 为差异有统计学意义。

结果

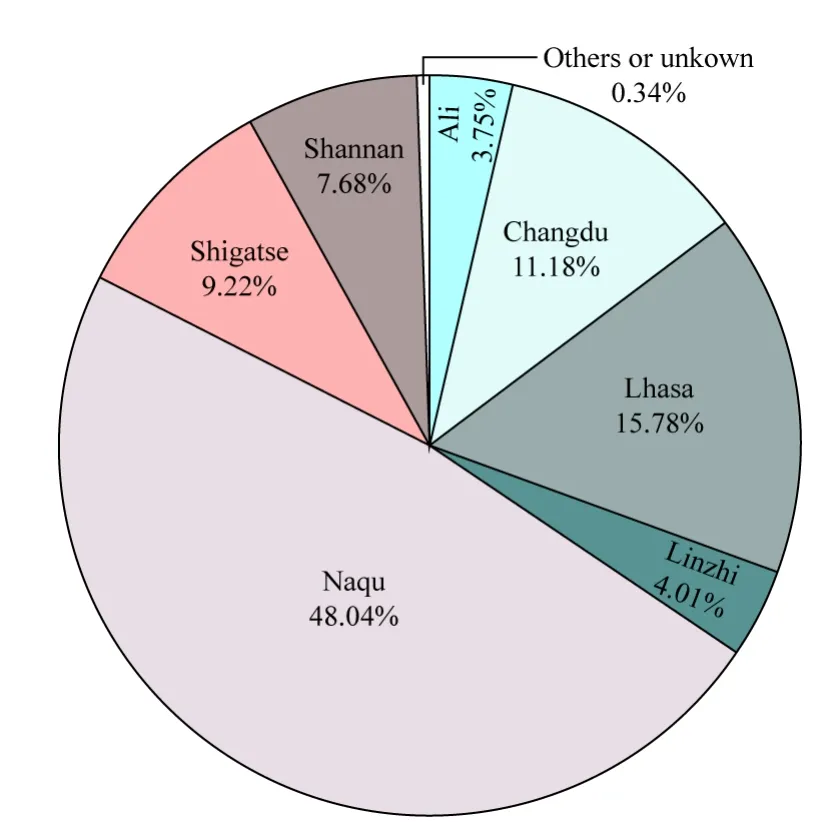

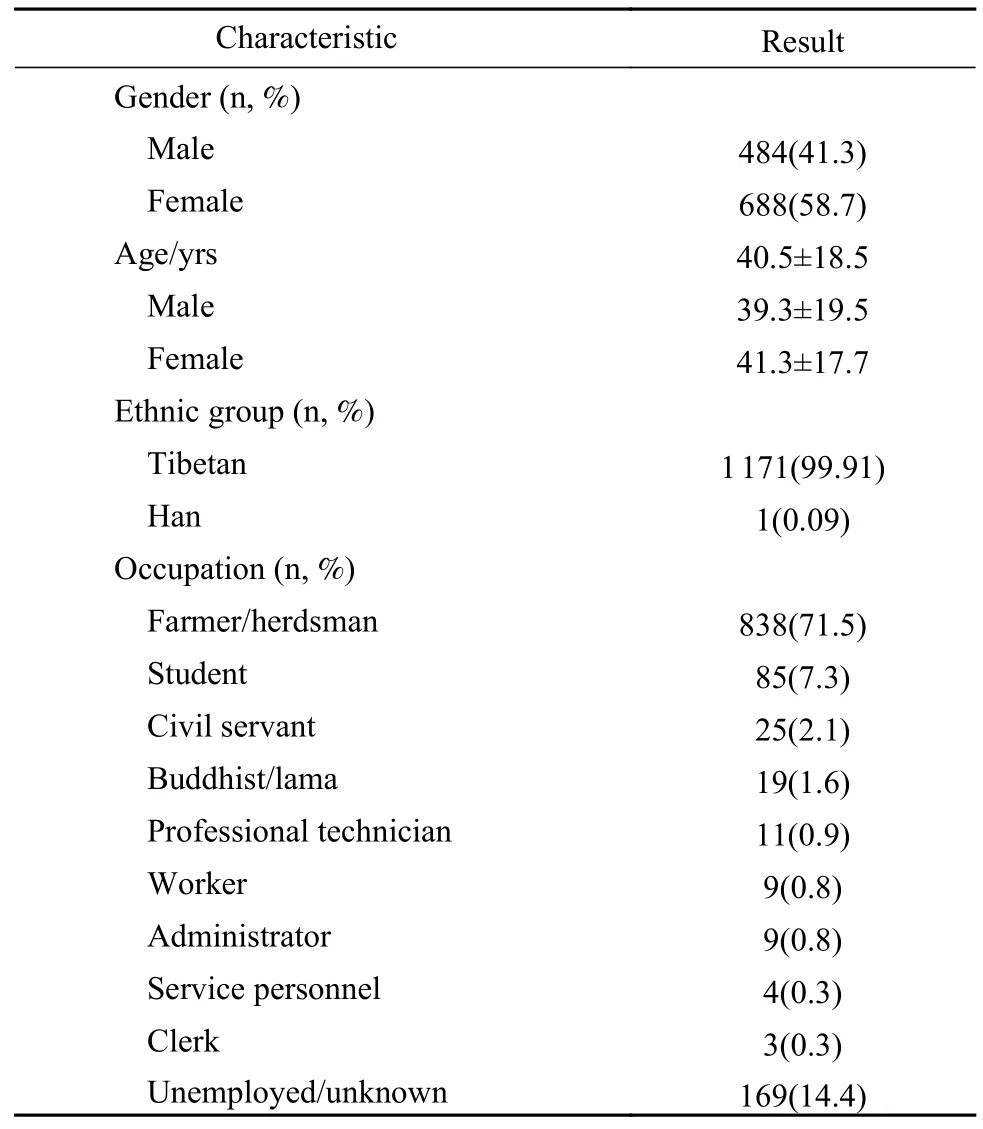

1 基本资料 入组1 172 例住院包虫病患者,其中男性484 例,占41.3%,女性688 例,占58.7%。年龄1 ~92(40.5±18.5)岁,其中男性平均年龄(39.3±19.5)岁,女性平均年龄(41.3±17.7)岁,女性多于男性。1 172 例中1 例为汉族,其余均为藏族。患者的职业分布中农牧民占71.5%,无业或职业不详占14.4%,其他职业涵盖公务员(2.1%)、工人(0.8%)、服务业人员(0.3%)、僧尼或喇嘛(1.6%)、行政管理人员(0.8%)、学生(7.3%)、职员(0.3%)、专业技术人员(0.9%)等(表1)。患者居住地分布情况如下:563 例(48.0%)来自那曲,185 例(15.8%)来自拉萨,131 例(11.2%)来自昌都,108 例(9.2%)来自日喀则,90 例(7.7%)来自山南,47 例(4.0%)来自林芝,44 例(3.8%)来自阿里地区,剩下4 例中,1 例居住地为四川省,1 例为青海省,2 例住址不详。患者居住地分布见图1。

图1 1 172 例包虫病患者居住地统计Fig.1 Residence distribution of 1 172 echinococcosis patients

表1 1 172 例包虫病患者人口学信息Tab.1 Demographic information of 1 172 patients with echinococcosis

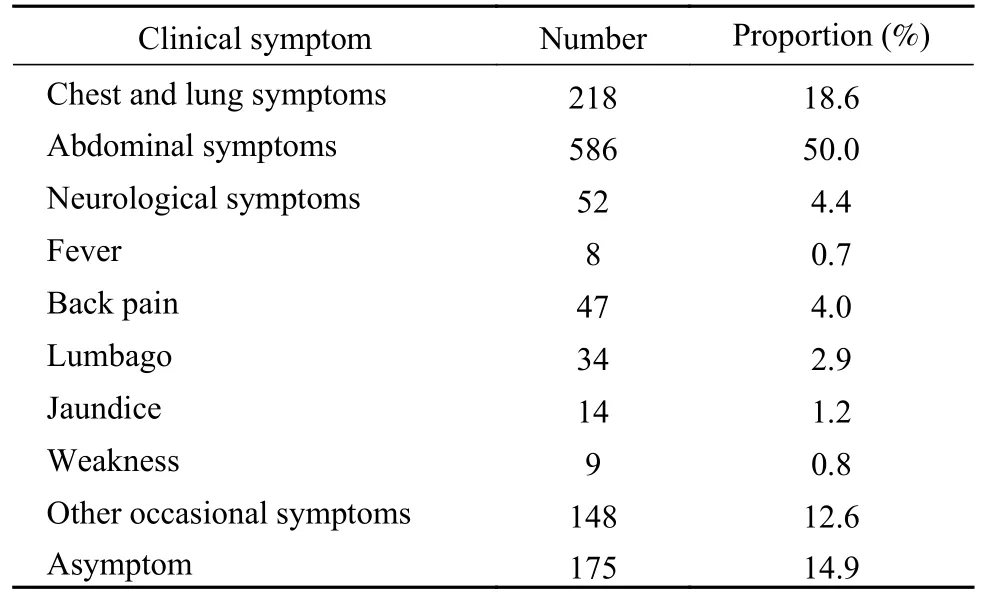

2 临床表现 患者临床症状包括咳嗽、咳痰、气促、胸痛等胸部和肺部症状(18.6%),腹痛、腹胀、恶心、呕吐等腹部症状(50.0%),头痛、头晕、视物模糊、肢体力弱、言语不利等神经系统症状(4.4%),亦有发热(0.7%)、背痛(4.0%)、腰痛(2.9%)、黄疸(1.2%)、乏力(0.8%)等症状。部分患者为体检时发现脏器占位,无任何不适症状(14.9%)。部分患者有关节疼痛、下肢水肿、乏力、颈部肿块、头外伤等其他症状,影像学检查发现脏器占位,结合流行病学史及影像学结果,考虑伴有包虫病,患者入院时的症状与包虫寄生无明显相关,此类患者占12.6%。具体临床症状构成比见表2。

表2 包虫病患者主要临床表现Tab.2 Main clinical manifestations of patients with echinococcosis

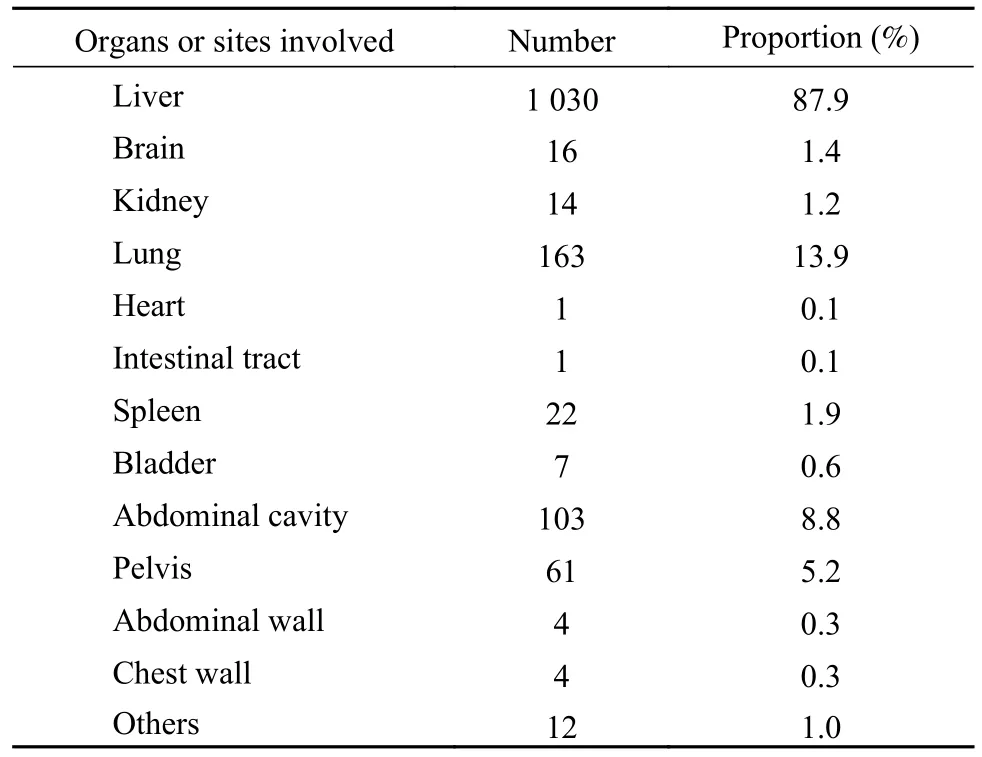

3 寄生部位 最常见的寄生部位为肝,肝包虫1030 例,占87.9%,其他常见寄生部位包括肺、腹腔、盆腔等,亦可见到包括颅内、肾、脾等部位的寄生(表3)。此外,本研究亦发现一些罕见寄生部位的包虫病,包括寄生在纵隔、甲状腺、子宫、臀中肌、腰大肌、左侧腋窝、子宫直肠间隙,脊柱间隙,脾胃间隙,前胸膜及背部软组织。多数患者仅单一脏器受累,981 例(83.7%)仅单个脏器或部位受累,132 例(11.3%)2 个脏器或部位受累,41 例(3.5%)3 个脏器或部位受累,18 例(1.5%)≥4 个脏器或部位受累。

表3 棘球蚴寄生脏器或部位分布Tab.3 Distribution of parasitic organs or sites of echinococcus

4 诊断 临床诊断依靠流行病学史及影像学基本可以做出,腹部超声、腹部CT、盆腔CT 及肝MRI 可以发现肝、肾、脾等腹盆腔内脏器或部位的包虫寄生,胸部X 线检查及胸部CT 可以发现胸腔内包虫寄生,头面颈部的CT 及MRI 可以发现颅内及头颈部的包虫寄生,部分性质不明的占位依据最终手术病理结果可以确诊。由于医疗条件所限,所有患者无包虫病特异性抗体检测结果。1172 例中750 例经手术病理确诊为包虫病。827 例(70.6%)出院时主要诊断(第一诊断)为包虫病,剩余345 例(29.4%)在次要诊断及其他诊断中包含包虫病。

5 治疗及预后 治疗主要包括手术和(或)药物。本研究中407 例(34.7%)接受手术治疗,38 例(3.2%)仅接受药物治疗(主要药物为阿苯达唑),343 例(29.3%)同时接受手术及药物治疗,剩余384 例(32.8%)未接受手术或药物治疗,仅接受对症支持治疗,或因无包虫病相关症状,拒绝药物及手术治疗。手术患者中,643 例接受1 次手术治疗,占手术患者的85.7%。107 例因为包虫复发或寄生部位较多,接受≥2 次手术治疗,占手术患者的14.3%。其中44 例在接受第一次手术治疗后仍有包虫病复发,辅以药物或再次手术治疗后,37 例完全治愈或好转。除220 例预后不详外,489 例(41.7%)完全治愈,256 例(21.8%)好转(包虫病所引起的症状较入院改善),205 例(17.5%)未愈(包括症状无改变或恶化),2 例因合并症较多或多发包虫病长时间未治疗去世。

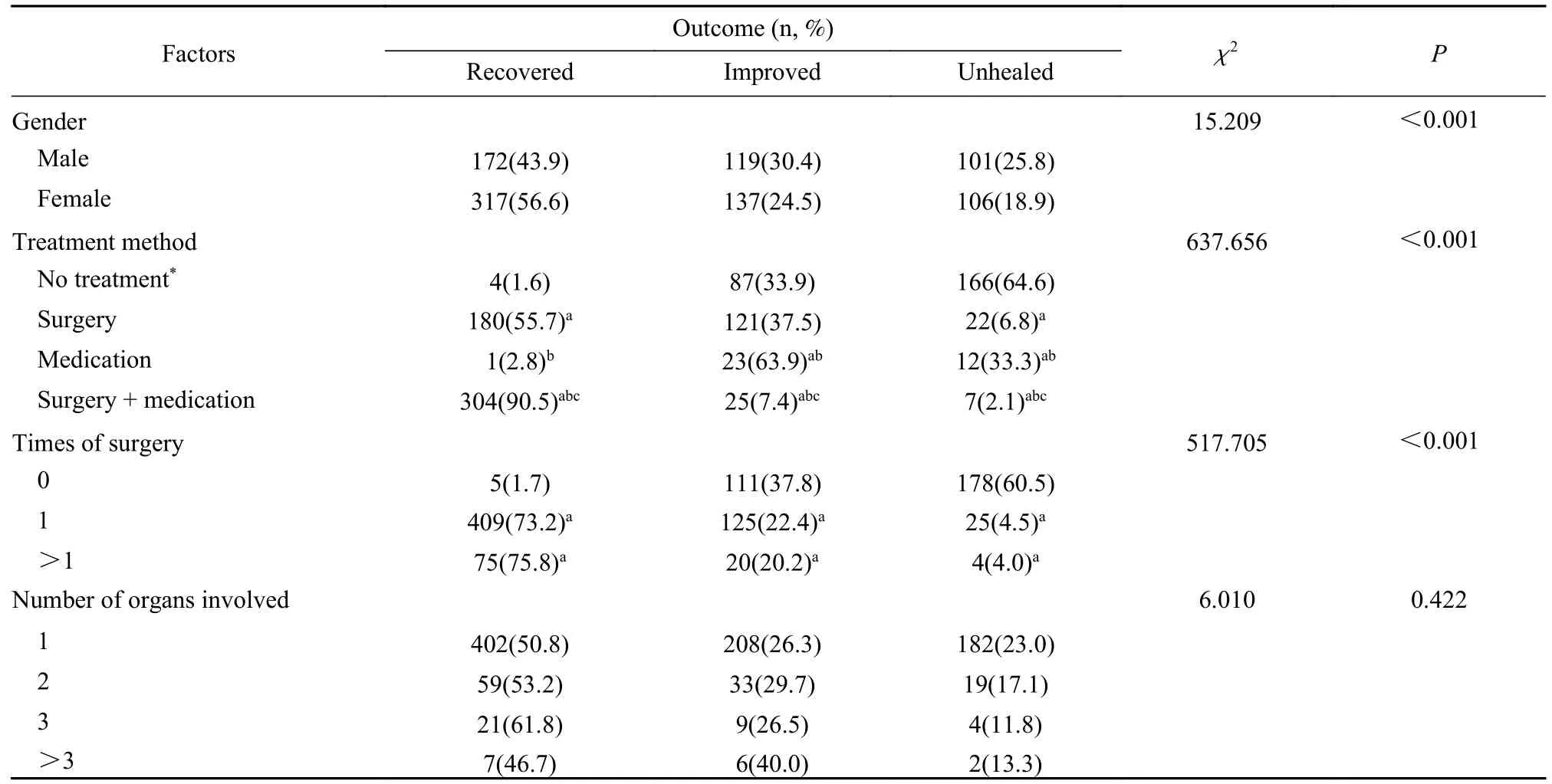

6 影响预后的单因素分析 因死亡患者仅有2例,将其归入未愈患者中。进行年龄、性别、治疗方式、手术次数、受累脏器数目与疾病转归相关性的对比研究。治愈患者平均年龄为(35.7±16.2)岁,好转患者平均年龄为(40.8±19.4)岁,未愈患者平均年龄为(48.5±19.9)岁。单因素分析结果提示,年龄、性别、不同治疗方式对于包虫病患者的预后存在影响(P<0.001),手术治疗可显、单纯药物治疗、手术联合药物治疗均可显著改善患者预后。手术患者中,手术次数对疾病转归的影响差异无统计学意义(P=0.865)。受累脏器或部位的数目对于疾病转归的影响差异无统计学意义(P=0.422)。见表4。

表4 不同因素对包虫病预后影响的单因素分析Tab.4 Univariable analysis of factors associated with prognosis of the patients with echinococcosis

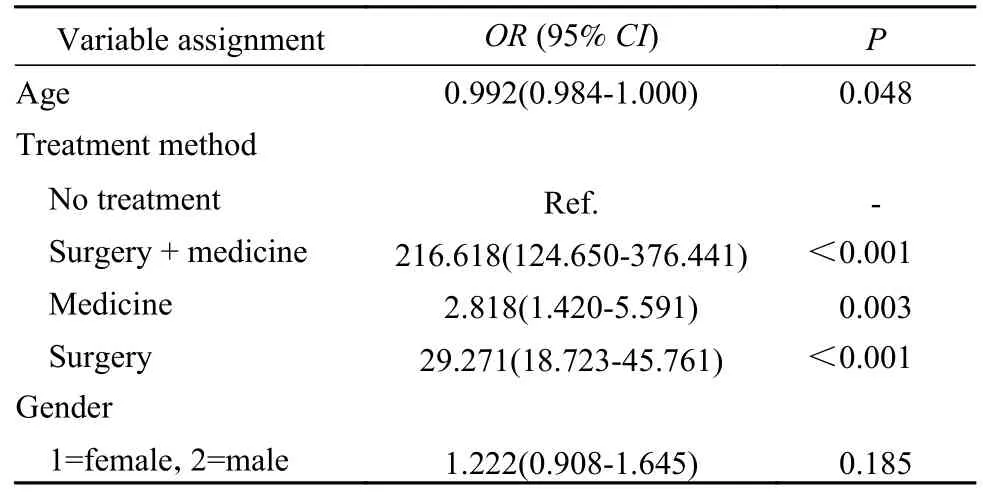

7 影响患者预后的logistic 回归分析 将单因素分析中差异有统计学意义的因素(年龄、性别及治疗方式)纳入有序多分类logistic 回归分析中进行进一步分析(预后赋值分为0=死亡或未愈、1=好转、2=治愈)。通过对混杂因素校正后,发现年龄每增加1 岁,预后更佳的OR值为0.992(95%CI:0.984~1.000),P=0.048。以未接受手术或药物治疗的患者为对照,单纯接受手术的患者预后更佳的OR值 为29.271(95%CI:18.723 ~45.761),P<0.001;单纯药物治疗患者亦可改善预后,OR值为2.818(95%CI:1.420~5.591),P=0.003;手术联合药物治疗患者预后更佳的OR值为216.618(95%CI:124.650 ~376.441),P<0.001。性别不是预后的影响因素。见表5。

表5 影响包虫病患者预后的logistic 回归分析Tab.5 Logistic regression analysis of factors associated with prognosis of the patients with echinococcosis

讨论

西藏有着特殊的地理环境和物种分布,包虫病患病率较高。细粒棘球蚴常以犬或狼作为终末宿主,而多房棘球蚴则主要以红狐或北极狐为最重要的终末宿主,小型哺乳动物(尤其是啮齿类动物)通常是其中间宿主[1]。在青藏高原,上述野生动物常存,为棘球蚴的寄生提供条件,可能是高原地区该病高发的原因之一。本研究发现女性包虫病住院患者比例高于男性,与既往研究调查结果基本一致[6]。女性患者居多可能与女性作为家中主要劳动承担者有关,承担喂养牲畜、清扫家畜粪便的工作,接触虫卵机会多,导致女性感染率增加。但不同性别患者的年龄比较,差异无统计学意义,不同性别的患者在校正年龄及治疗方式选择后,其预后差异无统计学意义。包虫病可累及各年龄段,因此对于有疫区接触史、动物或其排泄物密切接触史的人群,应积极排查此病。本研究针对西藏地区患者进行,因此患者主要为藏族人群。患者以农牧民为主,与既往报告相似[6-7],农牧民为包虫病的重点筛查人群及科普对象,学生群体占7.3%,亦是宣教及筛查包虫病时需要重点关注的人群之一。既往研究发现西藏各地区中,那曲地区的包虫患病率最高,为3.37%,阿里地区位列第2,患病率为2.31%[5],可以解释本研究中接近一半的患者居住地为那曲地区,可能与那曲地处藏北高原,以农牧业为主要生活生产方式有关,但本研究中仅有3.75%的患者居住地在阿里,可能与阿里地区气候环境相对恶劣、常住人口少有关,虽然阿里地区患病率较高,但总体患病人数相对少。此外,许多藏民有食用生肉的习惯,尤其是牦牛肉。一项流行病学调查显示在绵羊、牦牛、牛和猪中均有较高的棘球蚴感染率[8]。另外藏民经常收集动物的粪便作为日常生活燃料,也是导致增加棘球蚴感染风险的原因之一。除农牧民之外,部分患者为工人、职员、学生、僧人等,可能与许多藏族人群有养家犬等宠物的习惯有关,因为即使是家犬也可以皮毛沾染棘球绦虫卵,扩大污染范围,增加了人群被感染的风险[9]。如果虫卵污染水源,饮用被污染的水源可能增加疾病风险[9]。既往文献中提到的其他一些危险因素包括社会经济水平低下、健康教育缺失、居住农村地区、与接触牲畜排泄物的狗关系密切等[10-11]。这些危险因素是帮助制定防治政策的重要依据,在临床的诊疗中亦需重点询问是否有相关病史。

包虫病的临床表现不一,早期感染可无症状,无症状期可长达10~15 年之久,随着疾病的逐渐进展,病灶增大导致出现压迫效应或对重要脏器及周围血管或胆道结构造成损害而表现出临床症状[12]。该病的危害程度和临床表现与病灶部位、病灶大小、病灶数量、包虫囊泡破裂内容物流出引起的过敏反应及继发感染情况密切相关[1,13]。本研究中发现33.9%的患者就诊症状与包虫病无关,在就诊过程中通过影像学或化验检查结果确诊包虫病,或是通过体检发现包虫病可能后进一步住院完善检查而确诊,因此对于包虫病流行地区的常住居民定期体检,并进行包虫病的大规模筛查具有一定的必要性。大部分临床症状与包虫病相关的患者均伴有阳性体征,也提示细致的病史问询及体格检查对于尽早诊断具有重要意义。

临床症状中最常见症状为腹部症状,其次为胸肺部症状,与包虫病常寄生于肝、肺、盆腔、腹腔一致。除肝、肺等包虫常见寄生部位之外,值得注意的是,本研究发现包虫可在人体多个部位寄生,其中脑、肾、脾相对少见,心脏、甲状腺、子宫、臀中肌、腰大肌、左侧腋窝、脊柱间隙及背部软组织等部位寄生罕见。本研究发现单一器官受累患者占大多数,但仍有近16%的患者存在2 个或2 个以上部位寄生的情况,因此在包虫病筛查过程中,除注意常见寄生部位外,需重视有无其他脏器合并受累的情况,对于罕见部位的占位,亦需警惕包虫病可能。

根据WHO 包虫病指导纲要提出的建议,包虫病最佳的治疗方式是手术切除,手术治疗越彻底,复发风险越低。手术方式主要包括包虫病内囊摘除术、外囊完整剥除术、内囊摘除+外囊次全切除术、经皮穿刺引流囊液术及腹腔镜下包虫病摘除术等[14],对于一些少见部位或难度较大部位的包虫病患者,可考虑减压治疗或姑息性手术治疗[15]。药物治疗通常使用苯并咪唑类,首选阿苯达唑,但单纯使用药物治疗并不能根治包虫病,且长期使用可能导致肝肾功能受损,但对于不能耐受手术的患者,药物可一定程度上缩小病灶,预防疾病复发[16]。本研究通过统计检验亦验证了接受手术联合药物治疗的患者预后较单纯手术患者或单纯药物治疗的患者有明显的改善,未愈率明显减少,此外单纯手术治疗的患者相比于单纯药物治疗的患者,预后佳的OR值明显提高。因此,推荐有条件接受手术的患者,可考虑同时辅助药物治疗,能更好地改善预后。虽然手术次数及受累脏器数量与患者的预后情况无明显相关性,但受累脏器较多的患者,其手术难度更大,术后并发症风险更高,多次手术亦存在更多的创伤性,因此仍需要积极控制疾病,避免复发或病灶播散。另外,本研究发现随年龄增加,治疗预后更佳的概率减小,因此尽早筛查,早诊断早治疗有利患者预后。

西藏地区地广人稀,部分地区医疗条件落后,因此很多患者不能及时被诊治,导致包虫病的恶化及播散[17]。本研究总结1172 例包虫病患者的临床特点及诊疗效果,为进一步提高临床医生对于包虫病的认识,早期识别该病并更好地选择治疗方案提供思路。基于西藏地区包虫病高发的现状,我国针对包虫病的防治工作也在逐步深入,对于包虫病危险因素的认识也在提升。近年来,西藏林芝地区通过加强对狗的管控和登记、增加对狗的驱虫频率等措施,已显著降低当地狗的感染率,从源头上降低疾病发病率[18]。除了健康宣教之外,早期诊断及筛查工作仍持续进行,本研究中所有入组患者依靠各种影像学技术同时结合流行病学史,临床诊断为包虫病,使得部分无症状患者可在早期获益,及时得到相应的诊治。影像学技术对于包虫病的早期筛查及诊断有极大的帮助,可选取高效、无创且经济的方式,如超声作为筛查方法在多地推广[19]。同时本研究存在一定局限性和不足,本研究并未纳入未住院诊疗的包虫病患者进行研究,在疾病症状谱的分布及治疗方式选择的比例上存在偏倚,此外部分患者的影像或手术资料收集不全,不能很好区分具体的包虫病亚型以进一步分层分析,在以后的临床工作中应进一步改进。

综上所述,西藏地区包虫病的科普教育和预防工作有待加强,需针对危险因素及不同地区不同职业人群制定科学的防治政策。包虫病患者症状不一,部分患者可无任何体征及症状,定期筛查对于早期诊治具有重要意义。包虫寄生部位可单发或多发,部分罕见部位的寄生需避免遗漏。手术联合药物治疗可最大程度改善患者预后。