下肢骨折手术患者序贯用药预防静脉血栓的效果*

罗显红

下肢骨折是临床上常见的骨科疾病,随着现代社会人们生活水平、经济水平和交通水平的逐渐提高,交通事故发生率也相应地升高,这也导致下肢骨折的发病患者越来越多,临床治疗下肢骨折的主要方式为手术治疗,但是在接受手术治疗后,患者的下肢无法活动,很容易出现深静脉血栓(deep vein thrombosis,DVT),一旦治疗不及时或治疗不当,可继发肺栓塞等严重并发症,危及患者性命安全,因此在下肢骨折手术后,需积极地开展对应的治疗干预措施,降低DVT发病率[1]。目前,临床上最常用的预防药物为磺达肝癸钠、低分子肝素、普通肝素和维生素K拮抗剂等,其中磺达肝癸钠是主要靶点为Xa因子的新型抗凝药物,于2001年在美国获得FDA批准后,在静脉血栓的防治工作中取得了显著的效果,而有研究提出配合阿司匹林开展序贯用药,可将进一步提高临床疗效,预防血栓形成[2]。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取荣县人民医院2020年1月-2021年6月收治的500例下肢骨折手术患者。纳入标准:有明确的外伤史;临床表现下肢外伤肿胀疼痛,伴有肢体畸形、活动受限;X线、CT检查证实下肢骨折;男女不限;年龄40 ~80岁;采用Caprini评分表对血栓风险评估评分≥2分;新鲜骨折、移位明显,保守无效、具备绝对手术指征。排除标准:病理性骨折,伴有凝血功能障碍、凝血功能五项指标有2项以上异常;近期颅内出血、胃肠道出血病史,急性颅内损害或肿物,严重头颅外伤或急性脊髓损伤;血小板计数<100×109/L;类风湿视网膜病,有眼底出血风险;长期应用糖皮质激素、库欣综合征。随机将其分为观察组和对照组,各250例。观察组男165例,女85例;年龄40 ~80岁,平均(62.25±5.25)岁;胫骨腓骨骨折50例,股骨干骨折125例,股骨转子间骨折50例,髋骨骨折25例。对照组男150例,女100例;年龄42 ~80岁,平均(63.35±5.45)岁;胫骨腓骨骨折51例,股骨干骨折126例,股骨转子间骨折52例,髋骨骨折21例。两组基线资料比较差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。本次研究经医院伦理委员会批准通过,患者知悉本项研究内容并同意参与。

1.2 方法

对照组给予常规用药,术后6 h开始皮下注射磺达肝癸钠(江苏恒瑞医药股份有限公司,国药准字H20183122)2.5 mg,术后第2 ~9天皮下注射磺达肝癸钠2.5 mg/次,1次/d。

观察组给予序贯用药,术后6 h开始皮下注射磺达肝癸钠2.5 mg,术后第2 ~9天皮下注射磺达肝癸钠2.5 mg/次,1次/d,术后第10 ~18天口服阿司匹林肠溶片(拜耳医药保健有限公司,国药准字J20130078),100 mg/ 次,1次 /d。

1.3 观察指标及评价标准

(1)下肢静脉血栓:两组术前,术后1、2、3个月行下肢血管彩超,记录两组下肢静脉血发生率。(2)凝血功能:术前,术后1、2、3个月检查两组血小板计数、PT、APTT、血浆D-D。对比评估药物对凝血功能的影响。检测方法:所有患者在固定时间节点采集晨间空腹静脉血5 ml,以109mmol/L枸橼酸钠抗凝,于 4 ℃、3 000 r/m 离心 15 min,将血浆与细胞分离,采取免疫比浊法和美国ACLTOP全自动血凝分析仪测定上述项目。(3)出血不良事件:观察鼻腔、牙龈、球结膜及脐周外出血,对比两组术后2 d ~1个月该类不良事件发生率,评估药物的安全性。

1.4 统计学处理

2 结果

2.1 两组下肢静脉血栓发生率比较

术前,两组下肢静脉血栓发生率比较差异无统计学意义(P>0.05),术后3个月内,观察组下肢静脉血栓发生率为3.20%,显著低于对照组的19.60%(P<0.05),见表 1。

表1 两组下肢静脉血栓发生率比较

2.2 两组凝血功能比较

术前,两组血小板计数、PT、APTT、血浆D-D水平比较差异均无统计学意义(P>0.05),术后1个月,观察组血小板计数高于对照组,PT、APTT均长于对照组,血浆D-D水平低于对照组(P<0.05),术后2、3个月,两组血小板计数、PT、APTT、血浆D-D水平相应指标均逐渐恢复正常,且差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

表2 两组凝血功能比较(±s)

表2 两组凝血功能比较(±s)

组别 血小板计数(×109/L)PT(s)术前 术后1个月 术后2个月 术后3个月 术前 术后1个月 术后2个月 术后3个月观察组(n=250) 200.25±53.52 265.45±70.04 276.02±85.63 280.25±86.25 10.05±0.36 12.52±0.75 13.02±0.86 14.57±0.95对照组(n=250) 200.20±52.40 232.08±65.72 275.03±83.65 281.52±85.86 10.08±0.40 10.52±0.54 12.95±0.79 14.75±0.84 t值 0.011 4.449 0.131 0.165 0.881 34.217 0.948 2.244 P值 0.992 0.000 0.896 0.869 0.379 0.000 0.344 0.025

表2(续)

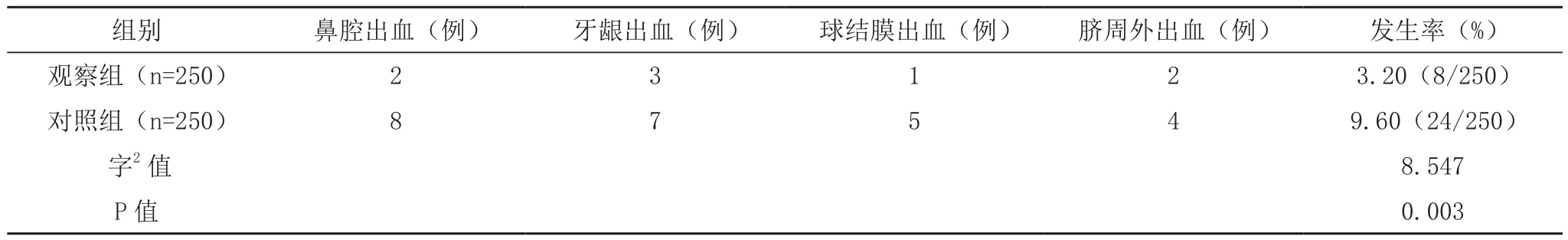

2.3 两组出血不良事件比较

术后2 d ~1个月,观察组出血不良事件发生率(3.20%)明显低于对照组(9.60%)(P<0.05),见表3。

表3 两组出血不良事件比较

3 讨论

下肢骨折是临床常见的骨科疾病之一,多发于高处坠落或交通事故等,随着近年来国内交通水平的持续提高,交通流量以惊人速度增长,这也导致下肢骨折的发病率日益增高,目前临床治疗下肢骨折的首选方式为手术治疗,但患者在接受手术治疗后,容易出现DVT,对手术质量和术后恢复存在极大影响,甚至可危及患者生命安全[3]。有临床研究发现,手术是诱发DVT的重要原因,而DVT又是引发肺动脉栓塞的高危因素,据临床统计有60% ~70%的DVT患者会继发肺动脉栓塞,因此积极地明确DVT的发病诱因,并给予针对性预防干预尤为重要[4]。临床研究表明,构成DVT的基本要素为内皮损伤、静脉瘀滞和高凝状态,而导致骨科手术DVT高发的原因普遍有如下几种:(1)骨科手术后,血液受到胶原、组织碎片和脂肪的共同作用下,很容易引发血液凝固,继发DVT。(2)骨碎片对血管的损伤和手术对血管的损伤都会加重内皮细胞损伤,引发DVT。(3)术后患者长期卧床,可导致血液处于高凝状态,引发DVT[5-6]。

目前,临床上预防DVT形成的药物主要有抗血小板和抗凝药物,其中磺达肝癸钠是一种化学合成的选择性抑制Ⅹa因子药物,具有高亲和力的戊糖结构,可通过与抗凝血酶活化部位有机结合,可促进机体生成FⅩa因子复合物,生成速度340倍左右,能够有效地发挥FⅩa因子抑制作用,减少凝血酶和纤维蛋白形成;并且通过皮下途径给药后,可促进机体快速吸收,具有100%的生物利用度,2 h可到血浆峰浓度,半衰期约为17 h,因此每日给药一次,3 ~4 d后就能够达到稳态血浆浓度,用药过程无须检测,具有较强的高度可预测反应,可固定剂量给药[7-9]。同时,临床上为提高疗效,提倡与其他药物配伍使用,开展序贯治疗,本组研究中在术后6 h开始至术后第9天内每天注射一次磺达肝癸钠,并在9 d后用阿司匹林作为后续的用药方案,阿司匹林作为经典的抗血小板聚集药物,有临床研究表明,当患者处于静脉血栓栓塞高危风险增加期时,采取阿司匹林可有效降低三分之一的肺栓塞和DVT形成风险,与普通肝素相比,该药的血小板抑制能力较强,可合理降低微血管通透度,减少皮下出血,具有较高的生物利用度,联合两种药物展开序贯疗法,可发挥良好的递次协同作用,提高手术质量,降低术后风险[10-12]。

本研究中,观察组在接受序贯治疗后,术后3个月,观察组下肢静脉血栓发生率为3.20%(8/250),显著低于对照组的19.60%;术后1个月,观察组血小板计数高于对照组,PT、APTT均长于对照组,血浆D-D水平低于对照组(P<0.05),术后2、3个月,两组血小板计数、PT、APTT、血浆D-D水平相应指标均逐渐恢复正常,且差异无统计学意义(P>0.05);术后2 d ~1个月,观察组出血不良事件发生率(3.20%)明显低于对照组(9.60%)(P<0.05),由此可见,序贯治疗的用药效果更好,用药安全性更强,可合理改善患者的凝血功能,降低出血发生率,进而提高预后转归水平。

综上所述,对下肢骨折手术患者采取序贯用药,可有效预防静脉血栓形成,积极改善凝血功能,降低出血不良事件发生,效果确切,值得参考。