康熙十年烧造祭器考

奚文骏

关键词:康熙 祭器 娇黄釉 中和堂 瓷样 瞻公窑

康熙十年(1671)烧造祭器是见于史料记载的康熙时期宫廷在景德镇组织的首次皇家用瓷烧造,但限于资料的缺乏,对康熙十年烧造祭器一直未能深入地进行研究。曾有学者提出传世所见康熙辛亥、壬子、癸丑中和堂款瓷器即属于本次烧造的官窑制品,但这批中和堂款瓷器的形制、纹饰和款识与皇家用瓷及祭器制式多有不符,这一观点未能得到学界的普遍认同①。康熙十年所烧祭器至今仍没有一件可供对照的标准器。

一、康熙十年烧造祭器的历史背景

康熙十年烧造祭器,目前所见直接相关的史料有两则,其余均为辗转引用。关于这次烧造的记载应首见于康熙二十二年(1683)《浮梁县志》:“康熙十年,烧造祭器等项,俱估值销算正项钱粮,并未派征。陶成分限解京,解官费不可定,俱于浮梁县贮库砂土、上工夫工食余剩银两内支用。”另据康熙二十三年《饶州府志》:“康熙辛亥,部题烧造祭器,转行巡抚,委府县监造。”至于具体为何烧造并未明确说明。

陆明华研究指出,此次烧造是因“康熙九年,玄烨为诣顺治帝陵,‘命礼部准备各项器皿”②,本人在此前文章中也引用该说③,现试再作考证。

据《大清圣祖仁皇帝实录》:“(康熙九年九月)丙辰,朕……本欲先诣太祖、太宗山陵,再诣世祖山陵。因奉太皇太后慈命,以世祖升遐十年,未得一诣陵寝,于本年八月前往。朕是以恭侍太皇太后先诣孝陵,展谒礼成,言旋。”④可见,康熙诣顺治孝陵,时在康熙九年八月。孝陵位于今河北遵化,距离紫禁城并不遥远,因此孝庄太皇太后也在康熙陪同下前往。但诣顺治陵在先,显然非康熙十年烧造祭器的动因。

按康熙的本意,计划先诣太祖、太宗陵,再诣世祖陵。只是由于太祖福陵、太宗昭陵远在盛京(今辽宁沈阳),又经太皇太后催促,才改变诣陵顺序。因此康熙九年九月,康熙意欲接着再诣太祖、太宗陵,于是令王公大臣会议:“今欲仰体皇考前志,躬诣太祖、太宗山陵,以告成功,展朕孝思。着议政王、贝勒、大臣、内院、九卿、科道掌印不掌印各官会议具奏。”但最终因“各处多有水旱灾荒,且为时甚迫,应用之物预备不及”而未能成行。

康熙十年正月十二日,皇帝再提诣太祖、太宗陵之事:“谕礼部……今思太祖、太宗创业垂统,功德隆盛,山陵在望,刻不能忘。去年恭谒孝陵礼成,今已数月,若再久延,孝思莫殚,朕怀靡宁。兹当海内无事,欲乘此躬谒福陵、昭陵,以告成功,用展孝思。事关大典,着议政王、贝勒、大臣、内阁、九卿、科道各官会议具奏。尔部即遵谕行。”时隔仅数月皇帝再提诣祖陵,且口吻更为坚决,官员只得奉命行事,积极准备。于是康熙首次东巡终于在康熙十年九月初三日成行,除以“寰宇一统”告祭先祖外,还视察边备、慰问旧勋,累计用时二月,至康熙十年十一月初三日回京。

从时间上来看,康熙十年“部题烧造祭器”应包含在工部⑤为康熙首次东巡而做的准备工作中。从康熙十年正月十二日至九月初三日,除议准皇帝诣祖陵事,也有足够的时间准备东巡应用之物,这其中即包括了在景德镇订烧祭器。此次烧造由于需数不多,且任务较急,并未像康熙二十年烧造“臧窑”一样派京官前往督烧,而是“转行巡抚,委府县监造”,所需钱粮则从江西藩库开销,即所谓“估值销算正项钱粮”。

因此,康熙首次东巡祭祖的需要无疑是触发康熙十年烧造祭器的直接原因。

在雍正五年(1727)景德镇御窑厂开始常态化烧造之前,宫廷在景德镇组织瓷器生产属于专项工程,因此在这次任务中除东巡需用祭器外,宫廷很可能还安排烧造了其他较为迫切需要的瓷器。按《浮梁县志》“康熙十年,烧造祭器等项”的说法,可能包含祭器之外的其他器物,在没有更多文献资料的情况下,只有先确定康熙十年烧造的标准器,才有可能通过传世实物对比排查研究。

不论如何,国家祭祀是新王朝建立后最为迫切的事情,其背后关乎着新王朝的正统性问题。朱元璋在吴元年(1367,明代立国前一年)就在南京兴建坛庙建筑,洪武二年(1369)就启动编修《大明集礼》,并着手祭祀制度和祭器的改革。清代基本继承了明代的祭祀制度,并在顺治三年(1646)三月“招抚江南大学士洪承畴解送故明内库铜、磁祭器及《五伦书》”⑥。但迫于局势,直到康熙初期,很多坛庙的祭器仍是明代款识,未及更换。⑦因此,从礼部的角度来说,很有可能利用康熙十年在景德镇组织祭器烧造的机会,对皇家祭祀所需瓷祭器进行较全面的订烧。

二、从明清皇家瓷质祭器的变迁分析康熙十年烧造祭器的样貌

据《大明会典》,洪武二年“定祭器皆用瓷”。自此明清两代皇家祭祀均以瓷质祭器为主、竹木金玉为辅。瓷质祭器按古制主要有登、铏、、簋、笾、豆、爵、尊八种,但洪武时基本上舍弃了仿古的造型,“登、铏以瓷碗代, 、簋、笾、豆以瓷盘代”⑧,仅爵、尊仍保持了三代礼器的形制。

嘉靖即位后,因其生父的称号问题而引发了与大臣的矛盾,史称“大礼仪之争”⑨。在此之后嘉靖对明代原有的礼制进行了大规模的更定,其中一项重要的变革就是在嘉靖九年(1530)将原来的天地合祭改为四郊分祭,分别于南郊建圜丘祭天、北郊建方丘祭地、东郊建朝日壇祭日、西郊建夕月坛祭月,明初北京的坛庙建筑格局由此发生变化。并“定四郊各陵瓷器,圜丘青色,方丘黄色,日坛赤色,月坛白色,行江西饶州府如式烧解。计各坛陈设太羹碗一,和羹碗二,毛血盘三,著尊一,牺尊一,山罍一,代、簋、笾、豆瓷盘二十八,饮福瓷爵一,酒盅四十,附余各一。”⑩(图1)

近年景德镇御窑厂嘉靖地层考古发现一件基本能够复原的红釉豆形器,同时还出土有茄皮紫釉、黄釉、白釉器基部和残件(图2)。按照文献所提嘉靖九年在景德镇订烧四郊瓷祭器的内容,登、铏、、簋、笾、豆仍以碗盘代替,“据高宪平考证,出土的豆形器属于嘉靖九年议制祭器的样品,最终并未成为定制”。至为重要的是出土器的四色恰与文献相符,揭示了嘉靖分祭四郊所用瓷祭器分别对应的釉色品种,即青色用茄皮紫釉、黄色用娇黄釉、赤色用矾红釉、白色用白釉。

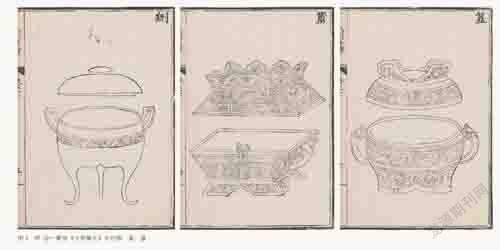

清代建立之初皇家祭祀制度和坛庙建筑在继承明代的基础上逐渐调整,祭器则沿用明代旧制。直至乾隆十三年(1748)清代皇家瓷质祭器才发生显著变更。据《大清高宗纯皇帝实录》卷三百〇六:“(乾隆十三年正月丁亥)我朝坛庙陈设祭品,器亦用瓷,盖沿前明之旧。皇考世宗宪皇帝时,考按经典,范铜为器,颁之阙里,俾为世守,曾宣示廷臣,穆然见古先遗则。朕思坛庙祭品既遵用古名,则祭器自应悉仿古制,一体更正,以备隆仪。”可见清代皇家祭器更为古制始于雍正,制作三代礼器形制的铜祭器率先用于曲阜阙里孔庙祭祀,至乾隆才“一体更正”,将瓷质祭器也更换为三代礼器的形制。主要的调整是将明代以瓷碗盘代替的登、铏、簠、簋、豆制作成瓷质仿古造型(图3),笾则按古制恢复为竹编制成。当然,这里所说的三代礼器形制更多是代汉以后儒生的理解,北宋初期聂崇义在《三礼图》中给出了礼器的图示,成为宋代仿古礼器制作之范本,进而影响了明清士大夫心中三代礼器的形象(图4、图5) 。

乾隆继而规定:“凡陶必辨色,圜丘、祈谷、常雩青,方泽黄,日坛赤,月坛白,社稷、先农黄。太庙登用陶,黄质,饰华采,余皆从白。”也就是说在乾隆十三年瓷质祭器改用古制之后,郊庙仍遵循明代的青、黄、赤、白四色,宗庙则主用白色。但是根据《皇朝礼器图式》,月坛的白色并非纯白,而是采用月白。乾隆朝所制瓷质祭器的传世实物也证明了这一点,青瓷用祭蓝釉,黄瓷用娇黄釉,红瓷用珊瑚红釉,月白瓷用月白釉,也就是现在俗称的天蓝釉;除此之外,天神坛、地祇坛、太岁坛、太庙等如用白色瓷祭器则用纯白釉。因此,乾隆朝瓷质祭器实际使用了五色(图6) 。

由本节论述可知,明清两代皇家瓷质祭器的用色一脉相承,具体瓷器制品的釉色视皇家要求和制瓷水平而定,明代以来登、铏、簠、簋、笾、豆以瓷碗盘代之,仿制三代礼器形制的瓷制品直至乾隆时期才出现。考虑康熙十年烧造祭器的背景,景德镇仓促应对宫廷传办也不能有多大的创新空间,因此基本可以认定康熙十年烧造的祭器应该以茄皮紫、娇黄、矾红和白釉的碗、盘、爵、尊为主,由此也就框定了康熙十年烧造祭器可能的釉色品种和器形。

三、一件康熙十年祭器标准器的认定

根据上节分析划定的康熙十年所烧祭器可能的釉色和器形,检索国内外博物馆藏瓷,确实有一件直径25 厘米的康熙黄釉暗刻龙纹盘显得较为特殊(图7)。由于清代皇家娇黄釉瓷器样式颇为丰富,且历年多有烧造,这件瓷盘此前被当作康熙“臧窑”制品,未能得到应有的重视。

与康熙时常见的娇黄釉盘相比,这件制品最明显的特别之处是外壁胫部釉下饰有一圈黑彩莲瓣纹,这种黑彩是在瓷盘首次素胎成型时用钴料绘制,并在不覆盖透明釉的情况下高温烧制而成,然后再施加黄釉最终二次烧成成品。此种装饰其实在康熙娇黄釉瓷盘中非常少见,在康熙二十年“臧窑”烧造中就未见此类工艺,然而在顺治存世不多的几件官款制品中,却有采取相同工艺并且尺寸和纹饰也较一致的娇黄釉和茄皮紫釉制品(图8、图9)。我們甚至可以进一步追溯这类制品的源头,在嘉靖官窑中找到相同尺寸、纹饰和工艺的瓷盘(图10)。

黄釉、龙纹延续了嘉靖官窑的制式,与顺治官款制品一脉相承,这些特征都表明这件康熙娇黄釉暗刻龙纹盘属于康熙早期宫廷定制的产品无疑。

除此之外,上述康熙娇黄釉暗刻龙纹盘的款识特征还可以进一步锁定其生产时间是早于“臧窑”之前的康熙初期。这件制品的书款虽然也与“臧窑”典型款有着重心偏上、用笔内擫的共同特点(图11),但是横向伸展幅度较小,书写风格也更为拙重,不若“臧窑”款舒展、灵动。

并且这种风格的款识也常见于顺治和康熙初期流行的一类较为精细的民窑直口盘上(图12、图13),更有生产时间明确的干支纪年款民窑瓷器作为佐证(图14),康熙中和堂纪年款瓷器的款识风格也基本与此接近(图15),可见这是顺治至康熙初期较为典型的一类书款风格。

康熙时叶梦珠《阅世编》卷七载:“顺治初,江右甫平,兵燹未息,磁器之丑,较甚于旧……而亦不能望靖窑之后尘也。至康熙初,窑器忽然精美,佳者直胜靖窑,而价亦不甚贵。”这一记载与传世实物的情况是吻合的,其背后的原因,一方面是顺治六年江西甫平至康熙十三年“三藩之乱”前短暂的安定期景德镇瓷业有所复苏;另一方面则是由于宫廷在景德镇组织瓷器烧造而带来的技术提升。《阅世编》一再以嘉靖瓷器作为对照来评价顺治、康熙瓷器的品质,这恐怕与宫廷在景德镇组织烧造时曾以嘉靖瓷器为模本有关系,一时间嘉靖瓷器在景德镇乃至清初国人心目中产生较大的影响力,从而导致清初一段时间内景德镇民窑瓷器流行嘉靖风,不但纹饰和款识书写有嘉靖风格,甚至常常直接书写嘉靖寄托款。而景德镇瓷业这种良性发展的势头却因“三藩之乱”戛然而止,“自康熙十三年盗起,焚毁过半,窑户尽失其资,流离徙业,余廛悉售外籍,业窑者十仅二三”。清初景德镇瓷业生产积累的技术、人力和风格化的产品由此出现了中断。因此,康熙十三年在景德镇瓷器史上成为一个转折,顺治六年至康熙十二年可视为清初景德镇瓷业的第一个发展阶段。康熙十六年江西动荡逐渐平定,景德镇瓷业开始复苏,但瓷业水平的显著提升则有待康熙二十年宫廷再次在景德镇组织瓷器生产及康熙二十三年开海后大规模海外瓷器贸易的触动了。

因此,从瓷器款识来看,上述外壁描绘黑彩莲瓣纹的康熙娇黄釉暗刻龙纹盘的制作时间当在康熙十三年之前。综合考虑其釉色品种、纹饰和形制,基本可以确定即是康熙十年烧造祭器的产品。而上述两件顺治官款娇黄釉、茄皮紫釉暗刻龙纹盘应该也是顺治时期的皇家祭器。这3 件瓷盘从颜色体现的功能性来看,均属于四郊祭器。

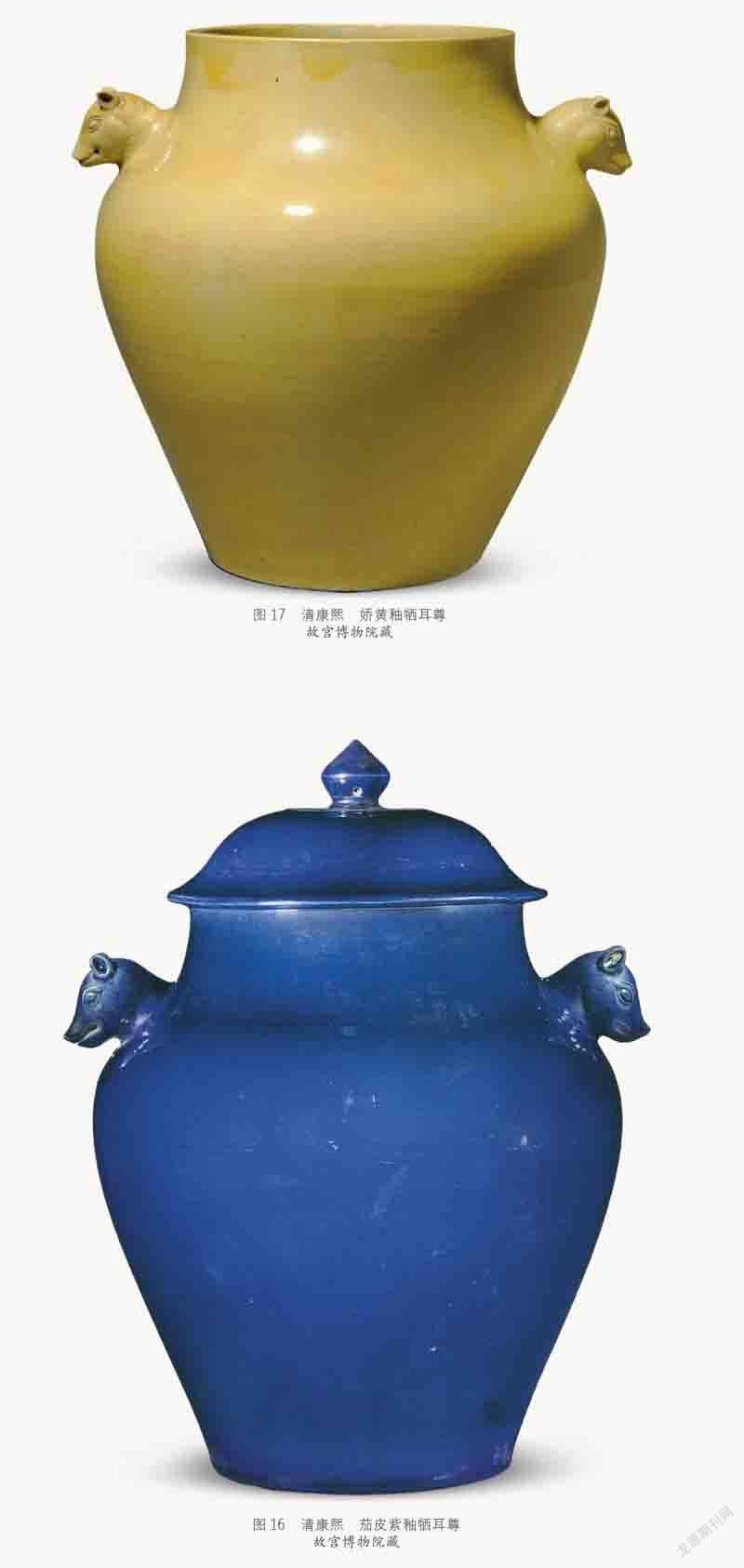

除了已经发现的娇黄釉、茄皮紫釉祭器瓷盘外,应该还有顺治和康熙十年烧造的红釉、白釉同类型制品尚待发现。此外当时应还生产了四种颜色的瓷碗、尊、爵等制品。传世可见的一类康熙茄皮紫釉和娇黄釉牺耳尊具有康熙早期的特征,可能就属于康熙十年烧造的瓷尊,但由于这类制品没有纹饰和款识,尚需更加严格的论证才能最终确定其归属(图16、图17)。

四、康熙十年皇家祭器烧造窑场的推测

皇家用瓷的生产因不同时代而有着不同的途径,顺治、康熙时期,由于成熟的清代御窑制度尚未建立,皇家用瓷的途径较为多样,如顺治八年江西地方曾烧造并进贡龙碗、康熙“臧窑”属明确的御窑厂烧造,“郎窑”“安窑”则是依托民窑生产皇家用瓷,康熙末期开始清宫造办处还亲自承担珐琅彩瓷的制作,这些情况表明康熙十年烧造祭器存在着多种可能性。

在康熙初期,由于景德镇御窑长时间停烧,窑厂必是屋舍弃用,人工物料缺乏,恢复烧造难度不小。参考后期的事例,康熙二十年御窑复烧时,动用了内务府、工部四名京官,江西道、府、厅、县各级官员协同管理,克服了诸多困难御窑才得以恢复,以支撑其后五年十五万件瓷器的烧造;雍正五年御窑再次复烧时,于雍正四年底即派内务府郎中赵元赴景德镇提前准备,“鸠集工匠、盖造坯房、置办器用”,并在接管“安窑”事务后才顺利投入生产。康熙十年烧造祭器时间较为紧迫,所需数量也不会太大,应无必要、也没有足够的时间恢复御窑来承接此次任务。因此,所谓的“部题烧造祭器,转行巡抚,委府县监造”,很可能就是由宫廷颁发瓷样,将任务下达给江西巡抚,再由分管府县安排合适的民间窑场承担生产。

所谓瓷样,就是宫廷在景德镇组织瓷器生产时,对产品制作进行规范而提供的样板,可分为实物样和设计样两大类,设计样又包括画样和立体的木样、蜡样、合牌样等。尤其皇家用瓷需要体现皇权的唯一性和威严感,来自宫廷的设计和把关自是必不可少,也就是雍正一再强调的“内廷恭造式样” 。前述顺治、康熙朝外壁描绘黑彩莲瓣纹的色釉暗刻龙纹盘正是来自宫廷颁发的嘉靖朝实物瓷样,由于李自成对紫禁城的全面破坏,清宫后来所存的明代祭器很可能得自和平交接政权的留都南京,于顺治三年由洪承畴解送至北京。此时宫廷对瓷器的设计和创新能力还较弱,因此生产的祭器瓷盘在尺寸、釉色、纹饰甚至款识上都体现了对嘉靖官窑的模仿。我们可以进一步观察到,顺治朝的暗刻龙纹是与嘉靖朝相同的正面龙,初次制作严格采取一比一的仿制,但由此也遗传了正面龙描绘的缺陷,有失威严。到康熙十年再次制作时,内部暗刻龙纹已经调整为侧面龙,纹饰的威严感得到了较大提升。而康熙二十年“臧窑”烧造时由于有了刘源这样的文人参与设计,不但出现了很多新造型、新纹样,即使与这些祭器瓷盘相同构图的传统龙纹,纹饰描绘也更加威猛遒劲了(比较图7、图8、图11)。这些细节正体现了宫廷对景德镇瓷器生产的干预和指导,而颁发瓷样正是宫廷参与景德镇瓷器生产管理的最基本也是最有效的技术手段。有了瓷样的规范作用,不论哪个窑场承担了生产任务,最终都能生产出符合宮廷规制的瓷器。

具体哪个窑场承接了皇家此次烧造任务并没有明确的记载,但与康熙十年祭器书款相近的民窑瓷器的存在提供了研究的线索。宫廷颁发瓷样经由民间窑场完成祭器生产任务,民间窑场也由此获得了新的瓷器样式和生产技术。由于五爪龙纹和黄色瓷器此时已列为民间禁用,民窑自然不敢轻易越制,但工艺技术及书款方式却可以移植到民窑制品中。

从传世实物来看,能够代表此时民窑最高生产水平的应是生产中和堂款瓷器的窑场。曹新吾通过一片“中和堂瞻公制”款瓷器标本,提出中和堂款瓷器应出自“瞻公”窑场所制,并暂且称为“瞻公窑” (图18)。“瞻公窑”很可能凭借原有的技术优势承担了皇家祭器的生产,在成功烧造皇家用瓷后更是名声大噪,在其后的几年里将中和堂作为品牌书写在其生产的精品瓷器的底部。

存世的中和堂干支纪年款瓷器见有辛亥(康熙十年)、壬子(康熙十一年)、癸丑( 康熙十二年) 三种, 尤以十年、十一年传世制品相对较多。可以想见康熙十年“瞻公窑”完成皇家派烧任务后便开始中和堂品牌化,此时主要生产一类青花釉里红山水楼阁纹的斜壁小碟,纹饰旁均附有诗文,落“漱玉亭”和“瞻公”印章款,底款“康熙辛亥中和堂制”(图19)。这类小碟应是“瞻公窑”的拳头产品,同时落有中和堂款和窑主名号款,并持续生产至康熙十二年。除小碟外,还有青花釉里红大盘和碗类制品,但装饰上主要延续了山水纹等过渡期风格的纹饰,与此前所烧皇家祭器充分保持了距离。除此之外,传世还见一件“康熙壬子中和堂制”款酱釉碗(图20),但总体而言颜色釉制品在“瞻公窑”中较为少见。“瞻公窑”的民用商品瓷似乎未见仿制前述祭器瓷盘类型的制品,不因承担了皇家任务而生产越制的商品瓷正是“瞻公窑”的聪明之处。如果不是康熙十三年“三藩之乱”殃及景德镇,“瞻公窑”的传奇可能还要续写,中和堂纪年款可能仍将延续使用。

因此,康熙十年烧造祭器应是宫廷颁样并委托景德镇民窑承担具体生产任务的,因烧造中和堂瓷器而闻名的“瞻公窑”最有可能就是其承担者。

这一推论除解答了康熙十年祭器烧造窑场的问题, 还能回答“ 瞻公窑” 是否属于官窑的问题, 合理地解释中和堂款瓷器和皇家御用瓷器的关系, 进而结束中和堂款瓷器的官民窑之争。

五、结论

康熙十年烧造祭器是见诸史料记载的康熙时期宫廷首次在景德镇组织的瓷器烧造,应由宫廷颁发瓷样并委托“瞻公窑”这样的高水平民窑完成生产。南京博物院收藏的这件康熙娇黄釉暗刻龙纹盘是目前已知公开发表且来源清晰可靠的唯一一件康熙十年烧造祭器的标准器,具有重大的史料和研究价值。