文徵明醉翁亭记行书卷研究

冯维

关键词:文徵明 醉翁亭记 行书卷

文徵明(1470 〜1559),初名壁,后以字行,又改字征仲,祖籍衡山,故号衡山居士,长洲(今江苏苏州)人。诗、书、画、印无一不通,文才高迈,却无心仕途。54 岁时被荐入宫廷,授翰林待诏,然不习惯于官场交际,辞职回到家乡从事艺术创作,为人谦和而耿介,不事权贵,颇被文人士大夫推崇,寿至90。文徵明的书画造诣全面,山水、人物、花卉、兰竹等,无一不工。书法上以勤补拙,广泛学习前人名迹,最终形成自己的独特风格,篆、隶、楷、行、草都有所成,传世作品以行草书最多,以小楷和行书造诣最高,小楷笔画婉转、节奏缓和,流露温文尔雅之气。行书温润秀劲、法度谨严、稳重老成、意态生动。

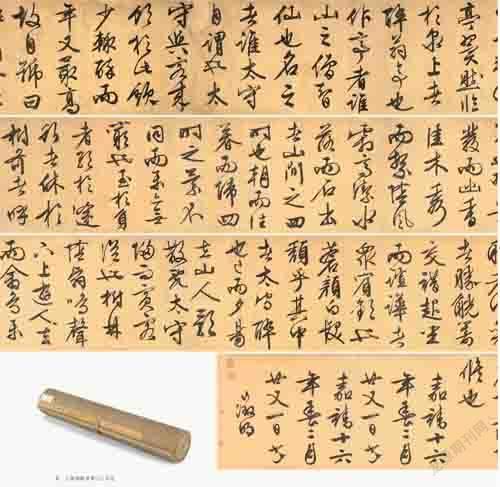

《醉翁亭记》为北宋文学家欧阳修应同僚韩琦之请所作,文徵明以此为题材的作品甚多,有历史记载或原迹仍在的就有5 件,且版本众多,涵盖小楷、行书卷、书画卷、行书册页,在此类题材中,笔者查到最早的一件作品为沈阳故宫博物院收藏的大字行书《醉翁亭记》手卷。这件作品为文徵明68 岁所作,书于嘉靖十六年(1537),正是其书法艺术炉火纯青之际,充分显现出他的大字行书的高超艺术,诗卷纸本,全绫裱,纵47、横1500 厘米,全文内容如下:

醉翁亭記,环滁皆山也。其西南诸峰,林壑尤美,望之蔚然而深秀者,琅琊也。山行六七里,渐闻水声潺潺,而泻出于两峰之间者,酿泉也。峰回路转,有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。作亭者谁?山之僧智仙也。名之者谁?太守自谓也。太守与客来饮于此,饮少辄醉,而年又最高,故自号曰“醉翁”也。醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。山水之乐,得之心而寓之酒也。

若夫日出而林霏开,云归而岩穴暝,晦明变化者,山间之朝暮也。野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也。朝而往,暮而归,四时之景不同,而乐亦无穷也。

至于负者歌于途,行者休于树,前者呼,后者应,佝偻提携,往来而不绝者,滁人游也,临溪而渔,溪深而鱼肥;酿泉为酒,泉香而酒冽;山肴野蔌,杂然而(前)陈者,太守宴也,宴酣之乐,非丝非竹,射者中,弈者胜,觥筹交错,起坐而(喧) (哗)者,众宾懽也,苍颜白发,颓(然)乎其中(间)者,太守醉也。

已而夕昜(阳)在山,人影散乱,太守归而宾客从也。树林阴翳,鸣声下(上)上(下),游人去而禽鸟乐也。然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;人知从太守游而乐,(而)不知太守之乐其乐也,醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。太守谓谁?庐陵欧阳修也。

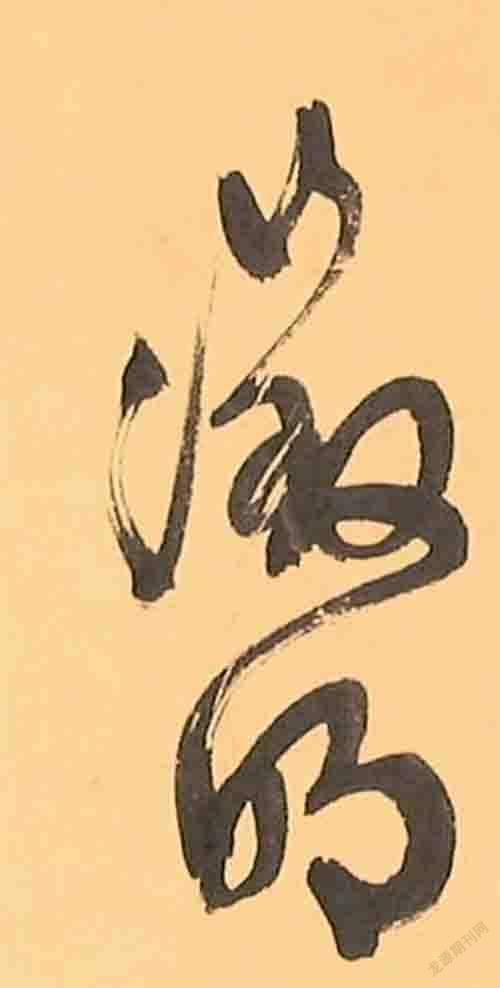

此卷文下署款“嘉靖十六年春二月廿又一日书,徵明”,卷首右上钤“停云”朱文圆形引首印,款下钤“徵明”白文方印、“衡山”朱文方印。鉴藏印有“乾隆御览之宝”朱文方印、“石渠宝笈”朱文方印、“御书房鉴藏宝”朱文椭圆印。卷末鈐“嘉庆御览之宝”朱文御墨椭圆印、“宣统御览之宝”朱文方印、“玉磬山房”白文方印。

这是文徵明传世之稀有大字行书佳作,曾入清宫庋藏,见《石渠宝笈》著录,全文气势磅礴,苍劲有神,从字里行间可以看出其风格大有康里风范,并宛然蕴含“圣教”风韵,正因为他的大字力追黄庭坚,给人以丰腴遒劲,宽深朗阔之感。在用笔上,主要特点是正锋与偏锋互用,故而整体笔势圆融婉转、飞动轻灵、开合有度、收放适宜,如“来”“饮”“酿”“簌”“书”字末笔波磔均呈现出章草的笔意,清人邹炳泰说:“衡山格法精遒,无一笔失度,而多见侧锋。”其实在文徵明的书法里,正锋与侧锋是互见的,他的笔墨工夫深厚,有力透纸背之感,晚年精力不衰,这与他擅长绘画有关,在书法上能够用笔的技法增添色彩,产生了感人的艺术魅力,文氏成功地将诗书画融为一体,不仅取得和谐一致,还能互相补充,使主题更为突出显明,内容更加丰富,表现出雄大的气魄和深厚的功力,给人以愉悦的美的享受。在用笔上,更多地参以黄庭坚的凝重,充分体现出侧锋取势,笔实墨沉的个性特征。在这幅长卷中,藏多于露,按多于提,收敛多于放纵,平铺的笔毫虽无意显现笔的遒劲超迈之势,而中实的用笔、充盈的墨色,在平缓的行笔中呈现出丰腴的线条,给人以绵里裹针,浑穆厚实之感。文徵明用笔的最大特点是侧锋取势,这可能较多得益于黄庭坚和苏东坡,其内聚紧凑的中宫,疏密错落的结体,横斜竖侧的笔势,使得一笔一停,一字一收的运笔方式不致僵硬板滞,形成了紧凑而伸展,平稳而跳宕,凝重而飘逸,厚实而流动视觉效果,由于首尾的呼应,疏密的对比,欹侧的变化,大小的和谐,使得全幅章法出规入矩,气势贯通。除此之外,文氏还有很强的驾驭中锋用笔的能力,笔画起止有断有连、有虚有实、清爽利索,虽然变化多端,然而最终能一气呵成,自然流畅。

从结构上看,文中字径大都在三寸左右,每行四五个字不等,错落有致,疏朗大方,整体具完美感。字与字虽连属不多,笔画之间却灵动有致,笔意遒劲,章法虚和舒徐,有一种飘逸柔和、从容自然的意味,婉转顾盼之情笔笔皆存,看起来是断开的,但相互之间的气韵是相通的,似得王羲之那种“冰姿玉质”之神韵。从技法上看,全卷采用了内外拓的结体方式,文徵明的书法横画用笔内,跌宕起伏,波势壮阔,竖画用外拓,在有限的结构面积里顽强地向外拓展,开边掠地,造成宽博与稳定的体势,其结构与点画的关系非常密切,牵一发而动全身,文徵明在点画与结构的关系上则处理得非常和谐。

全卷以气势取胜,并重视整体效果,给人以鲜明的第一感觉,但求神情贯注,一点一画不计工拙,大有“真力弥漫,万象在旁”的气派,反映出文氏在写这幅手卷时的一股激情,从而给人以一气呵成的感觉,也渗透出一种超凡的灵感。行笔间游丝牵引,严密肃然,按笔圆润,提笔纤细,秀气妍美。虽是行书,但是整体气息平稳缓和,稳重老成,距离疏密一致,字之结体疏密匀称,又于平正中略事欹斜,用笔则精老纯熟,随意落笔而自成规矩,强调一种不经意的天然意味,很少肃然严峻之感,笔势健劲柔婉,凝劲流畅,体现出晚年作大书宗黄,苍秀摆宕,骨韵兼擅,正如其小楷书有“愈老而愈益精妙之感,变古之质朴,增添今之精研”。而应及小行书之范,较之前期那种所谓“法度有余、神化不足”的作品而言,更具巍峨磊落之姿。

文徵明书法最基本最重要的特色都表现在其行书作品上,他在60 岁以后,尤爱黄庭坚的大字行书,点画飘逸舒展,遒劲多姿,取其开张跌宕之势,辐射状的结体,四翼纷飞的张力,将其放纵的笔意融入自己的行书面貌当中,用笔严密、肃然、刚劲有力,点画纵横开张,给人一种畅快淋漓的观感。文氏在黄庭坚的基础上也做了自己的一些处理,文徵明的大字行书给人骨力强劲的感觉,起笔重按,立锋行笔,给整个字增添了浑厚感和张力,增加了笔画的力度和流畅性,减少了黄庭坚波浪式的笔画,从而少了几分厚重感,多了几分流畅和力度感,章法上布局整齐,看去又有一种飘逸柔和、从容自然的意味,没有黄山谷的纵横捭阖,结体疏朗,秀气妍美,多有王羲之的笔意,虽是行书,但整体气息平稳缓和,稳重老成,安详静穆。文徵明的行书,再怎么开张,也无法写出黄庭坚的那种气势,都摆脱不了自己特有的精细秀美。正如王世贞在论到文氏的书法时曾说过:“于整栗遒劲中,不失虚和舒徐意致。”这一特征与文氏的“和而介”的思想性格有很大关系。由于文氏的思想性格有“介”的一面,即耿直刚正,因此他的书法总是产生刚劲锐利之感,多有顿挫,时露锋芒,不像赵孟那样,处处以轻柔圆浑的中锋。在这方面,文徵明的行书与赵孟有明显的区别。在另一方面,文徵明又不走向如苏轼那样的苍劲,黄庭坚那样的劲利,米芾那样的雄健,而仍然继承从二王、智永到赵孟的“虚和舒徐”的风神,注意求得一种婉和流利的格调。这是同文徵明思想性格的“和”的方面,即主张“温厚和平”的处世哲学相关联的。

欧阳修的《醉翁亭记》近500 字,文徵明选择这一题材,用书法形式多次书写这么大的作品,这与作品意境和作者心境有密不可分的关系,《醉翁亭记》是北宋名士欧阳修被贬在滁州任太守第二年所写的一篇散文,描写了琅琊山和醉翁亭周围优美的自然环境与和乐的社会风气,含蓄婉转地表现了作者贬官之后的特殊心境。其言辞清丽,营造出诗情画意,设立了美好的意境,为读者带来了美的享受,其中“醉翁之意不在酒,在乎山水之間也”道出了其寄情于山水,醉意于山水的真意,而在这描述中,突显了美丽的外在条件,进而实现了意和境的和谐。全篇围绕着“乐”字,以山水、禽鸟、游人、宾客、太守5 个方面来叙其乐,最后指出醉翁之乐是包容在以上各种乐趣之中,把一个政治家在挫折前的旷达和大度充分表现出来。除了欣赏其中秀美的自然景观,与民同乐的生活状态以外,文中所蕴含的远离世俗的隐逸情结也使文徵明联想到自己所处的境遇。文徵明出生在官宦人家,19 岁进学成为生员,一直到其53 岁,参加10 次科举屡试不中,即便是后来的翰林待诏,也是经巡抚李充嗣推荐得来,待诏并不是朝廷正式官员,他又非科举出身,在翰林院的处境很是尴尬,政治的残酷与黑暗使得文徵明无从应对。嘉靖六年(1527),文徵明返回吴地,仕宦理想彻底破灭,从此以诗书画相伴左右,文徵明感叹自己与欧阳修有着相同的命运,产生同样的情绪,一方面是想入仕途却又不得志的苦闷心情,另一方面是短暂为官时见识了官场黑暗的失望之情,也因此转变自己,正如《醉翁亭记》所追求的与世俗拉开距离,将自己的心灵沉浸在恬淡闲适的山水之间,从而获得一种精神抚慰。《明史·文徵明传》中有云:“吴中自吴宽、王鳌以文章领袖馆阁,一时名士沈周、祝允明辈与并驱驰,文风极盛。徵明及蔡羽、黄省曾、袁、皇甫冲兄弟稍后出。而徵明主风雅数十年,与之游者,王宠、陆师道、陈道复、王祥、彭年、周天球、钱之属,亦皆以词翰名于世。”相互切磋艺文心得,提携晚辈文人,高谈阔论,怡人自得,文人之间的雅集交往,排解科举不顺的苦闷,形成了以文徵明为中心的吴门艺术圈。《醉翁亭记》中描写的山、泉、亭与文中一直提及的“乐”字彼此映衬,缺一不可,共同构建的一幅美丽山水图画,正是文徵明渴望的生活状态,即在自然宁静的生活环境中潜心创作,不问世事。这种人人相亲相爱、自在自得、欢乐无忧的生活正是兰亭修禊精神的表现,文人们在溪边作诗时的闲适,自乐的悠然状态,是人生的最高境界,也是美的最高境界,文徵明写《醉翁亭记》行书卷,是对宋代文化的传承。

文徵明的大字行书《醉翁亭记》手卷,充分体现了文徵明书法的苍秀雅健,骨韵俱佳,法度谨严,意态生动,大字有黄庭坚笔意,以其厚重的中锋用笔,开张跌宕的结体,大胆开拓与创新,引领并开启一代书风,值得后人不断探索与研习。

——文徵明《致妻札》