商周至南北朝时期蝉在青铜器纹饰、玉琀、蝉冠中的形制和意象

李兴国

关键词:形制 巫文化 意象 羽化

玉蝉最早出土于新石器时代,红山文化、良渚文化、石家河文化均有发现,造型古朴厚重,写意抽象。蝉纹饰用在青铜器上时间要晚于玉蝉,我国很早就有“假蝉为夏”的传统,认为夏朝的“夏”与蝉有关,郭沫若《殷契粹编考释》“象蝉形,故称蝉,假为蝉祭”。蝉纹的出现与蝉的生活习性、周期性有关,也和商朝的特定社会、祭祀相关联。

一、青铜器蝉纹和早期的巫术文化

用蝉纹装饰青铜器盛行于殷末周初,在长江流域、黄河流域均有大量出土,主要装饰在鼎、爵、觚等酒器和食器上,常附于兽面纹、龙凤纹、云雷纹、饕餮纹下,起辅助性纹饰效果。

(一)蝉纹装饰器物的规制特点

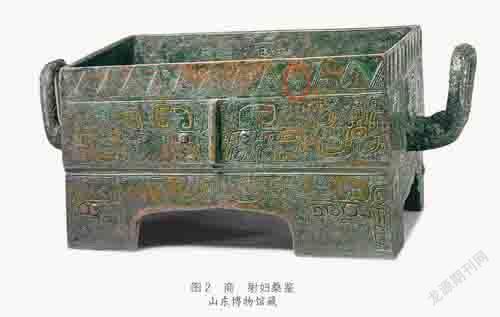

朱凤瀚认为商周之际的青铜器蝉纹具有共性,两只凸出大目,蝉体偏长,呈垂叶形三角状,头部有吸管,腹部饰有节状条纹,四周填云雷纹(图1),并“构成纹饰带,多饰于鼎腹部”①,为炊食器。而商代射妇桑鉴上的蝉纹方向与京鼎相反,呈倒三角形,双目外凸,以云雷纹为地,饰于器物上部,作为兽面纹的辅助纹饰使用,庄重无华,该器物为一盛水器(图2)。

商周是我国青铜纹饰工艺制作高度繁荣的时代,用蝉纹装饰青铜器盖取其居高饮露、清洁不食之意,多用盥洗具、酒食器等器物上。从图1 图2 可以看出,蝉纹饰在艺术手段构成上具有独特性:纹样从不单一运用,遵循对称式条带型排列,位置多位于青铜器的腹部、颈部,有的在鼎的足部;其次蝉纹的运用讲究层次性,与其他动物纹组合使用,做到与器物的造型和制式在功能上相统一,并符合主纹饰表达的艺术主题;再者在构图手法上,通过多个蝉纹的重复以镜像的方式传达视觉效果,在简单中求变化,富有对称性和韵律美。

(二)“巫以玉事神”及蝉崇拜

新石器時代中晚期,古老大地上出现了“区域性的图腾文化玉器”,如红山文化、楚文化、良渚文化等,各区域文化出现了不同的动物图腾,如绿松石蝌蚪、昆山玉立鹰、玉猪龙、玉等,各族群的动物图腾崇拜首先被巫觋和特权者使用。这一时期的蝉崇拜主要是生殖崇拜,这是因为蝉多幼虫,繁殖数量惊人,出土较早的有原始佩蝉(圆目、身体分节有4 道阴线凹槽、尾部成三角)、古佩蝉、蛹蝉佩等。在巫觋和部落首领看来,人口尤其是青壮人口是部落获得生存的首要条件。杨伯达认为,他们借助蝉这种精灵,“以期获取各种超自然的力量,保佑人口兴旺与经济活动的成功”②,这可以在红山文化“绿松石青蛙抱蝉”玉件得到证明(青蛙同样具有很强的繁殖力,应是另一部落或相近部落的动物崇拜)。

殷商之前的古墓中出土了很多陪葬品玉蝉,还有很多陶器,但是到了夏商周三代器物品类发生了很大变化,这是因商周之际神权式微,王权兴起,恰逢“图腾玉器人格化向巫、神、权过渡,礼器和酒器大发展”③时期。这一时期的器物以青铜器为主,青铜工艺突飞猛进,但对蝉的关注依然如斯,蝉纹被广泛用在青铜器上。蝉因饮食清洁被装饰在盛水器和酒器上,如商代射妇桑鉴、盥洗器铜等;因生活在夏季多幼虫寓意丰收,制成贮物器青铜鼎。当然礼器和祭祀器上蝉纹仍被广泛使用,巫文化影响依然存在。

二、汉代玉与儒道传统中的蝉意象

汉代是文化张力最为雄浑博大的时代,每一次的蝉鸣就是一次文化吟唱,儒家之禅道家之蝉意象万千,异彩纷呈,可以说是“务崇华侈”。随着政治经济上的大一统,蝉文化已经不再是以前的单纯崇拜祭祀功能,更具有人格魅力,制作工艺在商周繁杂、神秘的基础上逐渐变得写实和丰满,汉八刀和圆雕技术得到了前所未有的发展,体现出独特的文化价值和社会走向。

(一)厚葬文化背景下的汉代琀蝉

汉承秦制,经过短暂的休养生息后迎来了“文景之治”“光武中兴”的盛世局面,这是汉代厚葬礼俗的物质基础,举孝廉制度的推行加重了厚葬的社会风气。据《盐铁论》记载“古者事生尽爱,送死尽哀”,认为“孝莫重乎丧”, 小小冢茔成为孝子“思慕之处”。厚葬不仅表现在墓葬形制上,更看重随葬品,玉蝉只是其中的一种。夏鼐认为“所以取形于蝉,可能是因为蝉这昆虫的生活史的循环,象征变形和复活,而放在舌上的舌形玉器,易于使人联想到蝉形”“可以对尸体起了神秘的巫术作用”④。在远古时代,古人死后就有口含食物、贝壳的习俗,这是生产力低下对食物奇缺的一种表达方式,寓意与今天的“寒食”相似。玉葬则来自巫术,《周礼》认为“大丧共饭玉,含玉”, 巫觋或者特权阶层希望通过葬玉彰显权力地位,死后能成为“生者崇拜、祭祀的对象”,借玉蝉“复育再生”来获取超自然的力量让财富和权势一直延续下去。此外玉蝉具有“通灵”功能和宗教信仰意义,可以起到防止精气外泄的作用,让尸体不腐。

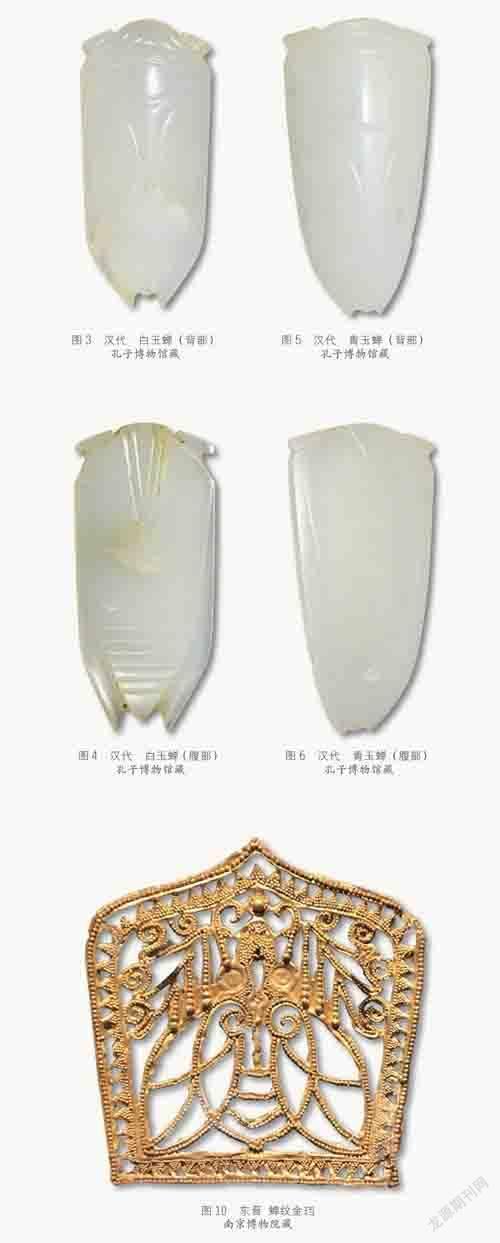

蝉的随葬品分佩蝉和蝉,两者的区别仅仅在于前者有打孔,便于配饰,后者放在舌处,九窍玉的一种。汉玉蝉区别于商周玉蝉的地方在于汉代玉材多用新疆白玉、青玉雕刻,质地晶莹细腻,雕刻手法采用“汉八刀”,制作更加精熟。汉代蝉分弧头和平头两种:前者采用完全的圆雕工艺,双眼突出,头部略窄于蝉体,背部阴刻线雕刻,背和双翼分界明显,出现脊棱,左右对称直至尾部,尾部三尖特征明显,双翼略长,抚之扎手,腹部用阴线雕刻伸缩节纹(图3、图4),通体无孔,呈现浮雕效果,为汉代最为成熟的形态;另一种玉材为青玉,做工不甚精美,头部有弧线略平,双眼刻纹没有“悬凸”效果,仅背部经过精雕细刻,双翼合拢,呈倒“八”字形,尾部三尖略小,腹部无节(图5、图6),制作相对粗糙。其他蝉形制略有不同,在此不一一赘述。

总体来讲,汉代玉一改商周写意雕刻,更趋向写实。双目外凸,明显与头部分离,体近扁平、弧背、平腹、中厚边薄,三尖特征鲜明,阴线雕刻出头、眼、翼,整个蝉体呈现浮雕、浅浮雕效果,这是共性。此外“汉八刀”技法讲究对称、背向走刀,线条平直有力,如刀切斧削,寥寥数刀,跃然纸上,呈现自然豪放、一挥而就的艺术气象,这是汉代玉的价值魅力所在。当然葬玉大部分是不能引起美感的陪葬品,主要起“巫术作用”,所以器形简单,素朴雄浑,玉件亦基本不做纹饰处理。

(二)道家之蝉:长生不老和羽化成仙

秦汉时期人们对死后的世界感到未知,希望财富、权力能够一世、二世世代传递,一时阴阳五行、谶纬迷信、神仙方术盛行,并逐步发展成道教。道教的核心是“道”,“道生法”,以期实现道法自然、清净无为的状态。在道家看来,蝉的生理习性历经卵、幼虫、成虫的蜕变,由地下飞身树端脱壳生羽,这种“尸解”“复育转而为蝉”的特性,满足了道人对“入土的生命死而复生”的愿望。在道家的推动下,蝉可以“通灵”被世人广泛接受,人们寄希望于葬蝉来“通向死生世界”。《汉书·杨王孙传》记载:“口含玉石,欲化不得。”故而玉大行其道。玉蝉厚葬风气的盛行,反过来促进了道教的传播,影响了人们喜好访仙求道羽化成仙的行为。

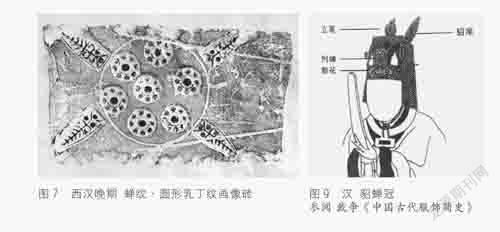

受道家思想影响,除了玉琀外,汉画像石也是反映汉代墓葬文化中的一个重要元素。汉画像石蝉纹与汉代玉琀形制有所不同,与古蝉有很深的渊源,大多以变形蝉纹为主。它用阳刻线突出头部和体节,双睛外凸,似蝉似蛊( 图7),寓意人死后复生。刘敦愿认为,这些蝉纹饰“介于纹饰与文字之间,应是一种含有神圣意味的符号”⑤,假如结合汉代厚葬文化的历史现实,我们可以得出这些神圣符号的意义应是多方面的,既有道家神仙思想对沟通天地的崇拜,也有巫蛊鬼神下的灵魂再生意念,而作为墓葬文化的一部分,我们自然不能忽视其“强调种族繁衍的意义”。

(三)儒家之蝉:清虚高洁

蝉在古代被认为“居高食洁、清虚识变。”⑥陆云在《寒蝉赋·序》认为蝉具有五德:至文、至清、至廉、至俭、至信,是儒生士大夫修身齊家治天下的道德标准,“君子则其操,可以事君,可以立身,岂非至德之虫哉?”这种观点来自于对蝉生活习性的准确了解:首先蝉“蜕于浊秽”不受世俗污垢,给人高尚纯洁之感,所以戴叔伦“饮露身何洁”、张孝祥“蝉蜕尘埃外”、虞世南“居高声自远”,表达自己志向高洁、独善其身的情操,以“出世”之隐逸风流求“入世”之内圣外王理想;其次君子“比德于玉”“比德于蝉”,把玉之温润与蝉之高洁完美结合,成就了玉蝉在古玉中的超世俗化和人格化。汉代已降,蝉玉佩和蝉冠成为士大夫和上层社普遍佩戴的装饰品和精神追求。

此佩蝉为青白玉,刀工豪放洗练,斜刀压地隐起雕出头、目、背、翼各部位,典型的“汉八刀”风格(图8),张永昌断为东汉器物⑦。貂蝉帽源自秦,初为秦代丞相入朝往来行走的官服,《艺文类聚》亦载有“秦始皇复古冠貂蝉”,说明貂蝉冠为皇帝宰相的官服或官帽。后推而广之,《汉官仪》“侍中,左蝉右貂”说明范围已普及到“侍中”以上的官员。到了魏晋南北朝时期蝉冠更是盛极一时,“每朝会,貂、蝉盈坐”,甚至出现“貂不足、狗尾续”的情况,可见禅文化在士大夫心中的地位。孙机认为貂蝉冠饰和金铛蝉冠类似,大多“中间镂出一蝉,双睛突出”,以“蝉纹头侧的线条”来“代表蝉的六足”(图9、图10),“其安排颇具巧思,且形象完整,构图饱满”⑧,金铛蝉冠是中亚文化和中原文化相结合的产物。

古人认为貂“内劲捍而外温润”,蝉高洁清虚,貂蝉冠实乃人臣之德。但在历史上它往往成了等级权力的表征,难以和儒家“君子”人格相匹配,命运多舛,清以后,慢慢消失在历史长河之中,但它表达的清高独立的高尚情操和精神境界一直为世人称道。

此外,蝉意象在文人墨客笔下表达的不仅仅是高洁之志,也有寒蝉凄切之苦、矢志愤懑之恨、羁旅离别之情、生命短暂之感,呈现多元的文化内涵。

三、佛教本土化:轮回转世在蝉冠饰的体现

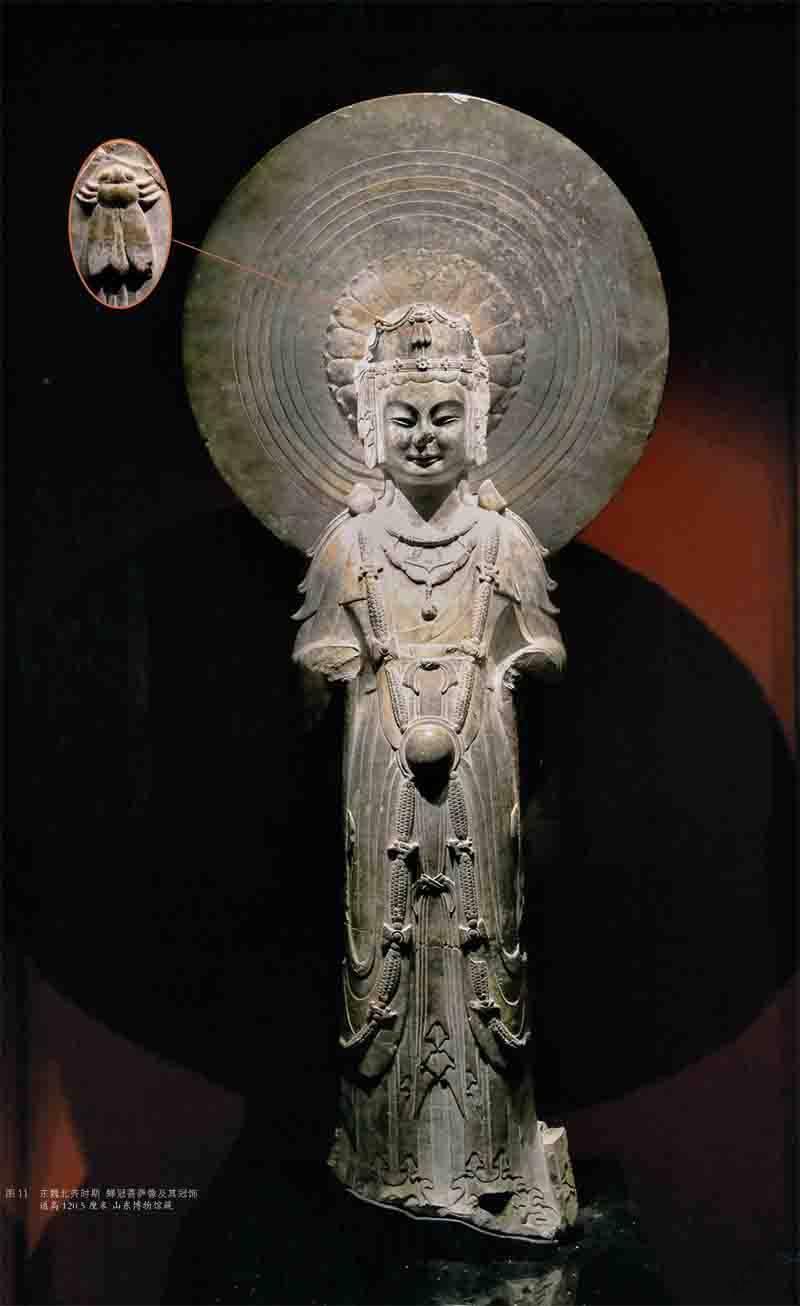

佛教自汉代传入中国后,一直缓慢发展,先依附道家方术后借鉴魏晋玄学,并在儒家的“修、齐、治、平”入世理性中不断改造冲突融合,逐渐完成了本土化的过程。他们在佛法基础上,吸收道家和民间复育蝉脱、长生不老思想,在雕刻菩萨头像时,以蝉为饰,宣扬轮回转世,与道家羽化成仙不谋而合,到了魏晋南北朝时期慢慢发展壮大起来。

该蝉冠菩萨像通高120.5 厘米,青石质,顶部有巨大圆形莲花头光,宝缯遮耳,面相长圆,眼含笑意,佛光万丈,似乎在俯视普渡众生。最值得探讨的是佛教将原本不相关的菩萨与东方的蝉冠勾连起来:菩萨体态丰美,衣带飘逸,宝珠璎珞,骨秀华贵;冠中饰一浮雕蝉纹,头部呈弧形,双目外凸,饰有六足,展翅欲飞,神圣异常(图11)。蝉冠菩萨像的设计者匠心独运,找到了佛教与中国传统的最佳契合点,以蝉之高洁来展现菩萨的圣洁,以蝉的复育再生宣扬佛教轮回转世的生死观。可以说佛教改变了过去形而上的宗教色彩,借“蝉”的力量与儒道达成“妥协”,世俗而不失神圣,庄严又能普度众生,受到民间喜爱,“金蝉子”和西游记的故事也就流传下来了。至此,佛教在中国完成了世俗化、本土化的历史融合进程。

总结

蝉这一独特平凡的生命形象给人以惊喜,在文物长河中,我们很难发现哪一种器物能如蝉一样受到世人的普遍喜爱和儒释道的礼遇,在中国纹饰和玉器史上具有独特的审美意义。可以看出,商周之前以动物崇拜和祭祀礼仪为主体的社会功能,在汉代基本上结束了,丧葬和信仰成为当时社会的普遍精神追求,到了魏晋南北朝时期,蝉更加人性化,承载着更多的美饰和文化功能。在此影响下,蝉的形制、工艺更加多变,给人美的享受和无限遐想。