明代青花瓷罐图像考

张红娟

陕西历史博物馆收藏有一件明代中晚期景德镇民窑青花瓷罐,外壁通体青花装饰,腹部纹样特别,为四幅神仙人物图,分别骑乘仙鹤、鲤鱼、槎等,造型各异,场景宏大,仙气十足。罐腹所绘何人?有着怎样的故事渊源?又有何寓意?令人忍不住探究一二。

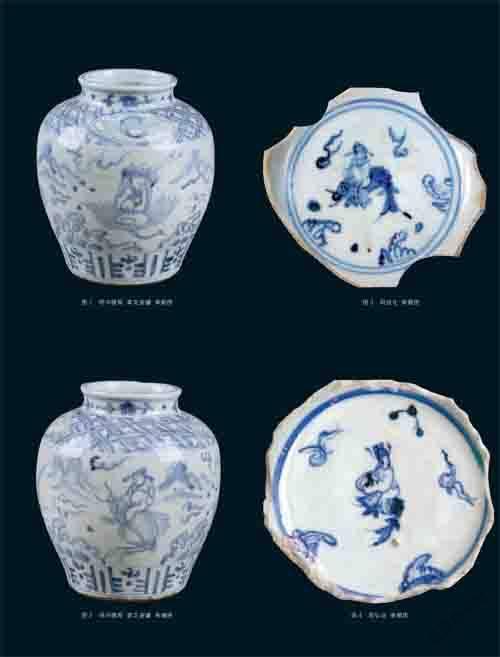

这件青花瓷罐,圆唇稍外侈,短颈微束,圆肩,胫内收。形体较小,口径8.3、底径10、腹径15、高11 厘米。罐底无釉,显露褐红色胎体,为圈足,圈足内平整,并以中心为点遍布发散状跳刀痕。罐内腹部中心一圈接痕,断面较厚,凸起明显。罐外壁青花淡雅,并有深色的点状沉淀。唇沿绘青花弦线,外壁自颈至底以青花双弦线分成四个纹样带。颈部绘花卉纹。肩部绘网格锦纹底纹,并有两个菱形状花瓣纹开光,开光内绘制飞翔的仙鹤。仙鹤长颈、展翅、体呈“C”状,轻盈婀娜。胫部绘制简化的栅栏式变形莲瓣纹,寥寥数笔,简略概括。腹部纹饰面积较大,以顺时针绘有四幅神仙人物,分别骑乘仙鹤、鲤鱼、槎等。其背景宏大,上饰祥云、仙山、星象,下绘海水波涛纹,一派升仙场景。此罐之造型、制作工艺、青花发色以及仙道图案等,符合明朝中晚期景德镇民窑产品特征。

主纹饰是四幅神话人物故事图,这表明期盼长生不死、中举成仙在民间的流行,我们或可从中了解当时绘画风格、水平与民间宗教信仰等等。

1. 乘鶴图

乘鹤图(图1),亦为童子驾鹤升仙图,绘童子、仙鹤、仙山、祥云、星辰、海水波涛等,构图元素清晰。髡发童子,宽额圆脸,侧目眺望。着肚兜,露臂赤腿,蜷坐于仙鹤背部。仙鹤展翅飞翔,头部前伸,颈细弯曲,双翅与腰身厚实,羽翼舒展,双脚后蹬呈飞翔状。鹤与童子置身于宏大背景当中,近处祥云、星辰环绕,远处则仙山耸立,其下波涛汹涌,一副升腾之貌。

先民很早就注意到鹤,《诗经·鹤鸣》称其声音高昂“鹤鸣于九皋,声闻于野”,也有赞其品性高洁的如“众禽中唯鹤标致高逸”“乃洁白如雪故泥水不能污”。因而人们视鹤为神仙的坐骑,称之为“仙鹤”,常与成仙、飞升一起出现,“为仙人之骐骥矣”“昆仑山……群仙常驾龙乘鹤,游戏其间”。王子乔驾白鹤升仙是流传最广的故事。《列仙传》载:“王子乔者,周灵王太子晋也。好吹笙作凤凰鸣,游伊洛间,道士浮丘公接以上嵩高山。三十余年后,求之于山上,见恒良,曰:‘告我家,七月七日,待我于缑氏山头。’至时,果乘白鹤驻山头。望之不得到,举手谢时人,数日而去。”可以说,骑鹤是陆居之人升仙的常见途径,它寄寓着人们对方外之域的空间想象和理想追求。

2. 乘鲤图

人物头戴官帽,身着官服,腰挎官带,面部圆润,大腹便便,一副为官之态。其右手前伸驾驭鲤鱼,左手自然垂落,悠闲自得。鲤鱼硕大,胡须上翘,眼睛圆睁,游翅摆尾,作升腾状。仙山祥云环绕,并有星象点缀,鱼尾之下则饰海水波涛纹。将做官与鲤鱼结合,在中国传统理念中根深蒂固,为民间所喜闻乐见的构图方式(图2)。

《山海经·海外西经》载:“龙鱼陵居其北,状如狸,一曰,即有神圣乘此以行九野。一曰鳖鱼在夭野北,其为鱼也如鲤。”西汉刘向《列仙传·琴高》记载:“琴高者,赵人也,以鼓琴为宋康王舍人,行涓彭之术,浮游冀州涿郡之间二百余年,后辞入涿水中取龙子,与诸弟子期曰,皆洁齐待于水傍,设祠。果乘赤鲤来,出坐祠中,旦有万人观之,留一月余,复入水去。”《列仙传·子英》还记有子英乘坐鲤鱼升天成仙之事,“子英者,舒乡人也,善入水捕鱼,得赤鲤,爱其色好,持归着池中,数以米谷食之。一年,长丈余,遂生角,有翅翼。子英怪异,拜谢之,鱼言:‘我来迎汝,汝上背,与汝俱升天。' 即大雨,子英上其鱼背,腾升而去。岁岁来归,故舍食饮,见妻子,鱼复来迎之,如此七十年。故吴中门户皆作‘神鱼’,遂立子英祠。”此后,似乎乘坐鲤鱼就成为得道成仙的标志。

仙人为何骑乘鲤鱼?崔豹《古今注·鱼虫》载:“兖州人呼赤鲤为赤骥,谓青鲤为青马,黑鲤为玄驹,白鲤为白骐,黄鲤为黄骓。取马之名,以其灵仙所乘,能飞越江湖故也。”《埤雅》将“鲤”排在“龙”后,可见鲤鱼地位之高,并说:“鱼跃龙门,过而为龙……是以仙人乘龙,或骑鲤乃至飞越山湖。”以马之名为各色鲤鱼命名,表明在古人心中鲤鱼是水中灵驹,仙人骑乘它能飞越江湖。这也正可解释,在帛画、壁画和唐镜中出现仙人骑乘鲤鱼并不是偶然的。晋道教理论家葛洪在《抱朴子·对俗》中就说:“夫得道者,上能竦身于云霄。下能潜泳于川海。是以萧史偕翔凤以凌虚,琴高乘朱鲤于深渊,斯其验也。”《列仙传》中琴高和子英骑鱼成仙的故事表明,人们认同鱼作为升天的工具以及载人飞升成仙的想法(图3、图4)。

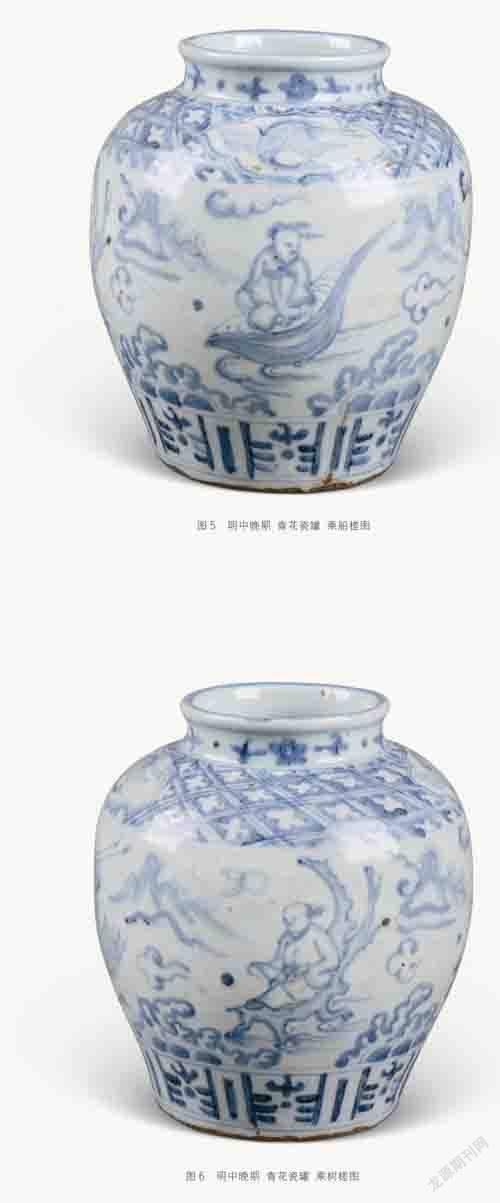

3. 乘船槎图

人物侧面,头戴布巾,脑后飘带飞扬,身着“逢掖大袖之衣”(亦称宽袖袍服),束带胸前,盘腿斜坐于槎船之上,向左前方望。左手前伸,作支撑状,右手抚膝,藏于衣袖之中。船槎似一叶小舟,架云升腾。背景亦为祥云、星辰、仙山与海水波涛纹,仙道之气弥漫(图5)。

4. 乘树槎图

人物脑后束发,身着宽袖袍服,腰束带,两手藏于袍袖之中。右臂前甩,左臂回靠于树槎之上。腿前伸,蹬于树槎,露出圆头鞋样。目视前方,与骑乘的树槎方向一致。树槎则苍老弯曲,后枝翘起,呈飞行状。祥云、星象、仙山、海水波涛等皆有,与前述升仙图不同者,此乘槎图多了一件器物,即飞翔的葫芦。葫芦分为两节,头部带有圆盖,中间束带,系带漂浮。此葫芦应为乘槎之人的葫芦状酒器,与仙人的身份相合(图6)。

“乘槎”的故事最早见载于西晋张华所撰《博物志》:“旧说云,天河与海通。近世有人居海滨者,年年八月有浮槎去来不失期。人有奇志,立飞阁于槎上,多赍粮,乘槎而去。十余日中,犹观星月日辰,自后芒芒忽忽,亦不觉昼夜。去十余日,奄至一处,有城郭状,屋舍甚严,遥望宫中多织妇。见一丈夫牵牛渚次饮之,牵牛人乃惊问曰:‘何由至此!’此人具说来意,并问此是何处。答曰:‘君还至蜀郡,访严君平则知之。’竟不上岸,因还。”古人认为天河与海相通,于是居住在海边附近的居民就常有心于寻天河一事。

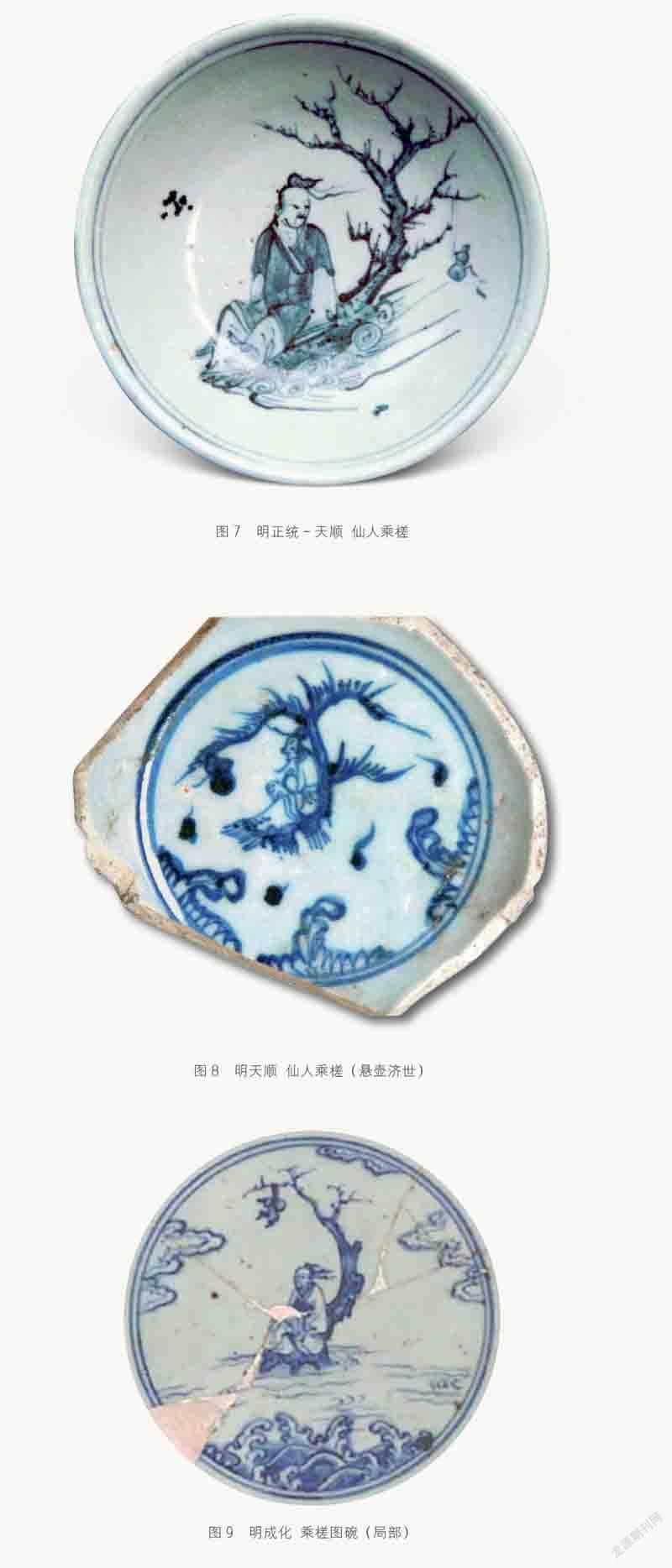

南朝梁宗懔《荆楚岁时记》引用此典,并说乘槎之人就是张骞,故此图又叫张骞乘槎。传说武帝派张骞去寻黄河源头,张骞乘槎( 木筏) 溯水而上,穿过荒无人烟的地带,到达一座人烟稠密的集镇,男耕女织,秩序井然。他走进一户人家,见这家的女主人正在织布,其丈夫牵牛饮水。张骞很诧异,向他们询问:“这是什么地方呢?”男主人指着牛正饮的河流说:“这是天河。”女主人把支撑织机的一块石头送给张骞,张骞带回后,被见多识广的东方朔认出,说这是天上织女织机下的填石,后世把这一传说绘制在瓷器上(图7 〜图9)。

目前所见传世物品中最早的乘槎图,当为元代朱碧山所作银槎杯。明代至清中期是乘槎图像发展的鼎盛时期,其中尤以明代中晚期江西景德镇民窑所产青花陶瓷装饰为大宗。

瓷器上神话故事人物不早于魏晋时期。1983 年在南京吴末墓葬中出土的青瓷釉下彩盘口壶,用褐彩描绘仙人瑞兽图案,是最早的绘有神话人物的瓷器。明代是我国瓷器装饰中神话人物盛行时期,这是皇帝笃信与支持的结果。从宣德皇帝到嘉靖,以至到后来的弘治等,均推崇道教,景德镇御窑厂生产的道家纹式自然被民窑仿制。尤其是嘉靖时期,青花瓷有着非常鲜明的道教色彩。青花乘槎图、垂钓图等,大都为写意画,也有些是抽象画,人物形象仅画出脸的轮廓,身体以一根弧线代替,着笔不多却很传神。以秀美宁静的自然风光作为背景,体现道教“静心修炼、无为而无不为”的哲学内涵。其他的如明代弘治时期的青花香炉,也绘有乘鹤、骑鱼的画面,反映了“得道升天”的道教思想,线条流畅潇洒,人物表情淡泊宁静,充满道教色彩。

综上所述,神话人物故事图把艺术语言与文化实质结合起来创造性地予以表现,体现了“大泽焚而不能热,河汉冱而不能寒,疾雷破出,飘风振海而不能惊。若然者,乘云气,骑日月,而游乎四海之外。死生无变于已,而况利害之端乎!”当然在民间中,也含有长生不死、中举成仙之意。明代青花神话故事人物图罐上的“乘鹤图”“乘槎图”“乘鲤图”是弥足珍贵的图像资料,为研究明中晚期景德镇民窑瓷器的绘画风格、水平与民间宗教信仰,提供了新的视角。