浅谈唐代舞马

周雨晗

关于“舞马”的记载及历史追踪起源,在历史文献中随处可见,反映了古代帝王奢华的生活,舞马俑相关文物遗迹是唐代鼎盛时期的产物,是舞马历史的实物见证。唐代舞马俑传世极少,在为数不多的几家公私博物馆中,收藏的彩绘舞马可谓独树一帜,堪称精品,具有极高的历史和艺术价值。本文就舞马的起源、发展及几家公私博物馆藏舞马俑进行探讨。

一、舞马的起源

舞马的起源与发展是较为复杂的问题。首先舞马起源应不在中原地区。马匹的品种抑或是驯马技术都应与游牧业有关,因此以农耕经济为主的中原地区不应为舞马的起源之地。唐代前,历代舞马都是从中原以外的各个良马产区进贡而来,史书记载中明确指出诸国所献者就是舞马,另一方面舞马在进献时就多进行当场演出。因此与舞马一起进贡中原的舞马活动应来自于这些国家和地区,早有流行。舞马活动及其驯养技术应起源于大宛等游牧地区。

就地区而言,西域地形复杂,草原广阔,多产良马,是中原舞马的主要进贡地区。稽考史料,可知曾向中原王朝进贡舞马的政权或地区主要有:大宛、吐谷浑、吐火罗、大秦、疏勒等地。

而关于史籍记载的舞马较多,最早见于汉武帝时期。汉晋时期宋膺所著《异物志》中记:“大宛马有肉角数寸,或有解人语及知音舞与鼓节相应。”①南朝才子谢庄为此舞马写下《舞马赋》和《舞马歌》其序文曰:“河南又献赤龙驹,有奇貌,绝足,能拜善舞。”唐代李商隐《对雪二首》“欲舞定随曹植马”,曹植马就是指舞马。清代陈元龙编《格致镜原》卷85 中引曹植《献马表》中对曹植马进行过详细描述:“臣于先武皇帝(曹操)世,得大宛紫骍一匹,形法应图,善持头尾,教令习拜,今辄已能,又能行与鼓节相应。”

由此可见,自汉武帝通西域引进良种宝马,作为贡品向中原王朝进贡,为舞马在中原地区的出现奠定了基础。从上述文献可以看到,当时确已有人能善于调教马匹,使马能行礼跪拜,能踩着鼓节踏步前行,这即是“舞马”的基本特征。

舞马也被称为“海西天马”,顾名思义就是来自“海西国”的骏马,海西国在唐代也叫“大秦”,即罗马。唐控制西域后,建立安西都护府,促进了西域和中原地区的经济文化交流。随着舞马的引进,舞马艺术也随之广为传播并发扬光大,到了唐玄宗时期,朝廷对舞马的训练和管理形成了一套完善的制度,使舞马艺术达到了巅峰。尽管中原地区不是舞马艺术的发源地,舞马活动的产生也相对较晚,但是舞马艺术在此发扬光大,在唐代达到一个空前高峰。中原王朝从域外引进舞马活动及其调教技术,然后凭借自身发达的社会文明(其中舞蹈音乐艺术应是主要因素)将其不断提高,最终创造出一种成熟而绚丽的舞马艺术②。

二、空前的唐代舞马

唐朝经过“贞观之治”,进入了全盛时期,史称“开元盛世”,成为当时世界上最强盛的国家。李隆基是一个精力充沛且富有才情的皇帝,在大力发展经济、文化、军力的同时,也热衷于娱乐,“舞马”表演成为生活中必须的项目。

舞马规模盛大。《明皇杂录》曰:“玄宗教舞马四百蹄,分为左右部,有名称曰某家骄, 其曲曰《倾杯乐》。数十马皆衣以锦绣,络以金铎。每乐作,奋手鼓尾, 纵横应节。”③

舞马形式复杂多样且动作高难。舞马除了在地面上表演外,还有登高特技的表演形式,现场设置三层木板,舞马人快马加鞭,矫健的马儿飞身跃上木板,蹲踞翻卷,扬鬃跳跃。另有体格健壮的大力士精神抖擞,高举木榻,让欢快的马儿在木榻上顿缨骧首、腕足膝行、踏步徘徊、翩翩起舞、进退侧转、任意挥洒等等。此类活动带有惊险成分,表演难度较大。

同时还有将群马表演与单马表演,舞马表演与其他艺术结合起来的表演,这让整个文艺表演活动达到一个相当高的水准。

舞马活动的时间、地点形成一个制度。就时间来说,一般为三种场合:一为玄宗千秋生辰之时,每年的阴历八月五日,前后表演三日。二为朝会之时,三为常享会,即宾客宴享之时。《旧唐书》记载:“玄宗在位多年,善音乐,若宴设酺会,即御勤政楼。”④此间包括舞在马内的大型活动。

天宝时期的舞马,玲珑剔透,充满灵气。与音律配合得益,而且“才敲画鼓头先奋,不假金鞭势自齐”,似乎有一种天生的乐舞感觉。同时,他还能根据调马人的举动下意识地理解其中暗示,并主动调整、改进自己的姿势动作。故而,人们对天宝舞马无不称赞其曲尽其态,舞尽其妙。

三、国有博物馆和民间博物馆藏彩绘舞马俑

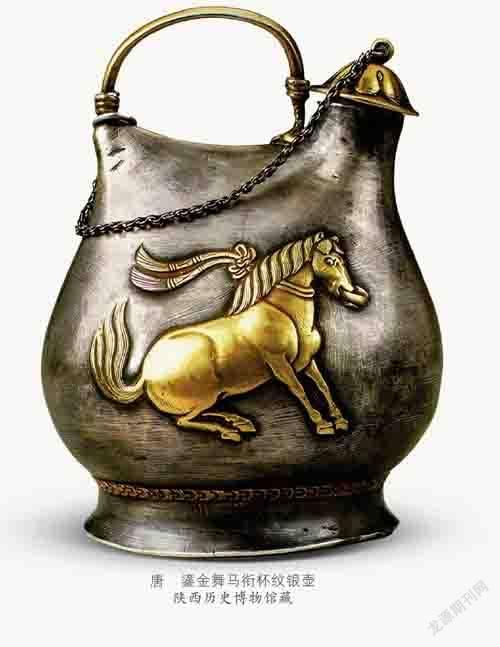

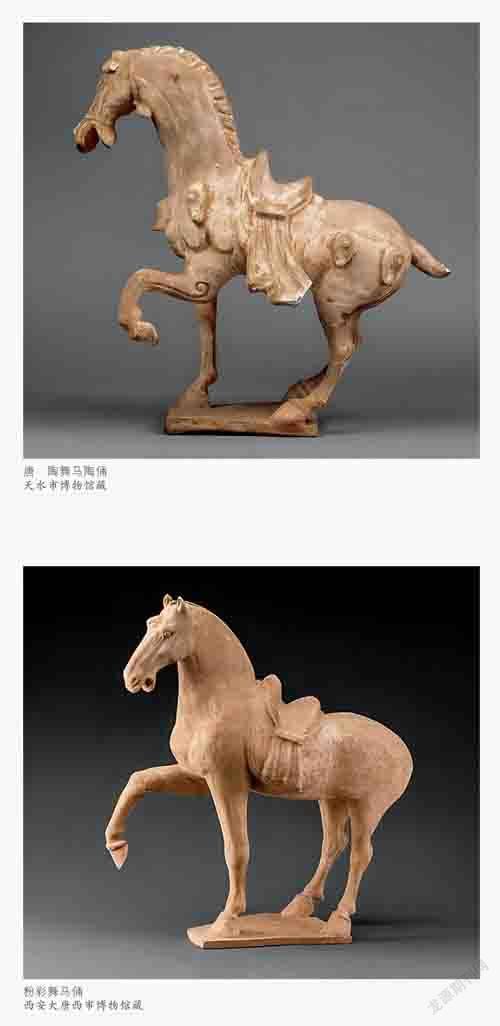

目前所见与舞马相关的,有白陶舞马,为国家一级文物,唐太宗昭陵陪葬墓出土。马为立姿,通体皆白,如象牙雕刻,右前蹄抬起,似正随乐曲舞蹈,具有极强的动感,扬颈低头,双耳挺立,长鬃缚尾。天水市博物馆的陶舞马陶俑,唐代。长42、宽18、高41.3 厘米。灰陶质,胎细密,紧实,通体灰白,頭、颈、鞍等处涂红。马身备鞍鞯,头饰鞅、辔、勒,前左蹄弯曲提起,长鬃随马首潇洒地偏向右边,张嘴嘶鸣,缚尾;陕西历史博物馆藏鎏金舞马衔杯纹银壶,该壶通高14.5 厘米,造型非常独特,具有游牧民族器物的特色,而并非当时中原汉族器物的传统造型,为模仿我国北方游牧民族契丹族所使用的皮囊壶制作而成。西安大唐西市博物馆藏有粉彩舞马俑,其高57.5、身长57 厘米,马为站姿,偏首张嘴,双耳挺立,长鬃下垂,扎尾上翘,右前蹄抬起,似正随乐起舞,具有极强的动感。全身肌肉劲健,隐含着爆发力。其他仍有小部分舞马俑存在,大多类似,在此不多赘述。

民间博物馆藏舞马陶俑唐代彩绘舞马俑一对,陶马身姿矫健,其中一匹鬃毛飞扬,马首微颔,装饰发髻,贴塑缰带,双耳挺立,细绘睫毛,双目有神,闭唇沉思,似乎对这次表演满怀信心。马首扎起高高的辫子并饰有头花,头花花心突出,颈饰项圈并挂铃铛,马身装饰繁花似锦,马背披精致雕鞍,臀部束扎锦花,堆塑兽面纹,马尾下垂。鞍上扎结彩绘鞍袱飘逸于马身两侧,肌肉线条流畅,身形匀称,体态修长,装束极其豪华,做工精致,英姿勃发,色泽亮丽,动感极强。而另一匹马颈披袱,马首微颔,装饰发髻,贴塑缰带,双耳挺立,细绘睫毛,双目有神,面带羞涩。马首扎起高高的辫子并饰有头花,头花花心凹陷。较前者装扮素雅。笔者推测或有性别之分(头花花心突出者为雄,花心凹陷者为雌),或为表演项目不同之分。此问题还有待探讨。

据史料记载,出于观赏性和艺术性的需要,唐玄宗非常重视舞蹈主体包装。舞马上场,一般要“衣以文绣,络以金铃;饰其鬣间,杂以珠玉”⑤,即身披彩纹花绣的衣服,颈悬金光灿烂的铃铛,马鬃则用珍珠美玉加以装饰,极尽其富丽之态。钱起《千秋节勤政楼下观舞马赋》曰:“顿缨而电落朱,骧首而星流白颠。动容合雅,度曲遗妍;尽庶能于意外,期一顾于君前。喷玉生风,呈奇变态。”⑥其描述基本与馆藏舞马陶俑相吻合。

虽然时隔千年,但那穿越时空的永恒定格仍彰显着梦幻盛唐的经典,风姿卓越。它们就是在史籍中记载的“奋首鼓尾,纵横应节”,舞于“勤政殿楼下”的,极富传奇色彩的“舞马”。

四、舞马的衰落

舞马艺术是伴随着唐朝盛世繁华走向顶峰,也伴随着唐朝的衰落而发出哀鸣。天宝十四年,安史之乱爆发。唐玄宗仓皇入蜀,叛军攻破长安,熊熊战火将舞马艺术焚烧殆尽。从此,中原舞马活动日益寂寥。

由于曾经观看过天宝舞马,据司马光《资治通鉴》卷218 记载“安禄山见而悦之,既克长安,命搜捕乐工,运载乐器、舞衣、驱舞马、犀象皆诣洛阳。”⑦《明皇杂录》记述,当时安禄山“因以数匹卖于洛阳”。《太平御览》则提到“以数十匹置于范阳”。后来,一些舞马“转为田承嗣所得”。田不识舞马,将其当战马来用。结果一日舞马闻乐起舞,被视为妖,遭鞭挞而死。就这样,舞马活动由盛转衰,至中、晚唐仍时有延续。直至贞元十七年,杜佑《通典》成书,该书提到“今翔麟、凤苑有蹀马,俯仰腾跃,皆合曲节。朝会用乐,则兼奏之。”⑧其后再无相关史料记载。舞马活动在中原地区真正销声匿迹了。