设计学的领域方法与一般方法研究①

胡 飞(同济大学 设计创意学院,上海 200092)

米江辉(广东工业大学 艺术与设计学院,广东 广州 510090)

引言

1962年,英国帝国理工学院在伦敦召开“设计方法会议”(Conference on Design Methods),开启了设计方法的研究历程。经过数十年发展,对于设计方法的开发与研究已成为设计研究的学术传统。然而,Cash(2020)以近15年发表于《Design Studies》中的467篇研究论文为数据样本,系统梳理设计理论并聚类出设计研究的重点领域,结果发现:设计方法虽然被普遍认为是设计研究的重点领域之一,却鲜受理论研究关注。

时代发展令设计需求与设计机会激增,促使设计学科的边界急剧拓展,从而衍生出不断变化但相互关联的领域类别。面临愈加复杂的技术和社会系统,方法开发的必要性也在不断增强。21世纪以来,交互设计、信息设计、用户体验、可持续设计、服务设计等新兴设计实践领域不断涌现并快速扩张,与之相关的新方法也不断推陈出新。但Koskinen等人(2011)认为:设计方法的多样性阻碍了对其研究的理论发展。

Goel和Pirolli(1992)曾将“关于设计的研究(Research about design)”分为两种:一是关于设计学科子范畴的“特定领域的设计研究(Domain-Specific Design Research)”,其输出“特定领域知识(Domain-specific Knowledge)”,可被转化为特定的、用于该领域的设计方法等;一是关于设计行为的“一般的设计研究(General Design Research)”,其输出通用的设计方法或理论等,被称为“元知识(Meta-knowledge)”,旨在为设计范式提供通用模型,并对设计过程实施管理。那么,就设计方法而言,不同设计实践领域是否存在特定的领域设计方法?不同设计实践领域的设计方法是否流动与互通?设计方法的流动与互通是否又产生跨领域的一般设计方法或设计学的核心设计方法?本文从设计实践领域的方法多样性入手,探寻设计学科的一般方法,希冀从中抽象出设计研究的“隐性共识”,为设计方法的开发者与设计方法的使用者提供参考。

一、设计方法数据集及其分析维度

1.建立设计方法集

作为教育部社会科学研究基金后期资助重大项目《设计学方法体系与中国方案研究》的阶段性成果,课题组已对视觉传达设计、工业设计、环境设计、设计管理、信息设计、交互设计、可持续设计、用户体验设计和服务设计等9个设计实践领域进行了设计方法的专题研究。首先,通过文献研究界定各设计实践领域的概念与边界。其次,针对各设计实践领域采集设计方法。除了《通用的设计原则》《设计的通用方法》《企业创新101设计方法》《代尔夫特设计指南:设计策略与方法》等设计方法学著作,还采集了与专业领域关联性较强且高被引率的期刊文献中的设计方法。具体包括:视觉传达设计方法62种、工业设计方法68种、环境设计方法113种、设计管理方法60种、信息设计方法72种、交互设计方法89种、可持续设计方法74种、用户体验设计方法65种、服务设计方法81种。第三,对各领域设计方法进行多维分析。维度之一为方法属性,分为“定性”“定量”和“混合”三种属性;维度之二为设计流程,基于英国设计学会提出的“双钻模型”,将“探索”“定义”“开发”“交付”四个阶段作为设计方法的流程属性。

基于上述研究,汇总9个设计实践领域的设计方法并合并同类项,由538种设计方法构成设计方法数据集。就方法的数量而言,整体上较为均衡。环境设计方法数量最多,占比21.00%;设计管理方法数量最少,占比11.15%;其他领域设计方法数量和占比从高到低依次是:交互设计方法占比16.54%、服务设计方法占比15.06%、信息设计方法占比13.38%、可持续设计方法占比13.75%、工业设计方法占比12.64%、用户体验设计方法占比12.08%、视觉传达设计方法占比11.52%。

2.分析维度

设计方法关乎研究范式,决定着研究的性质。“定性”与“定量”之间的高下优劣之辨起于19世纪中期,其认识论根源在于范式的“不相容性(incompatibility)”。通常认为:建构主义/现象学强调定性研究方法,实证主义/经验主义强调定量研究方法;相容理论和实用主义的出现,弥合了两者都对立关系。Newman和Benz(1998)发现以纯粹的质化研究或量化研究所进行的实践活动越来越少,实践研究往往是处于二者并存的“连续统一体(continuum)”当中,即实践活动的研究性质日渐偏向于“定性”或“定量”而非研究实践的性质只能是“定性”或“定量”。此后,实用主义取向者又提出了混合方法以寻求更具综合性的方法路径。Rech(2020)提出研究的性质由方法决定且代表着不同的研究目的,表明定性方法、定量方法、混合方法可以在同一实践活动中使用,但方法选择应符合研究目的的需要,并决定着研究性质的侧重。因此,分析各领域设计方法的方法属性倾向,可以反映出各领域设计实践活动的不同侧重;分析设计方法集的方法属性倾向,可以反映出设计活动的整体侧重。

设计方法是对设计过程的映射与规划。20世纪50年代之前,设计往往是由个人根据给定的问题提供解决方案,其过程并不可见,因此也被称作“黑箱”。20世纪60年代,设计过程的研究在设计方法运动中得以加强,并强调对设计实践流程的“可描述性”和“可控制性”,即并遵循特定程序、模式等对实践过程加以管控,同时尽可能地对实践结果进行预测。Best(2006)将设计过程描述为“一系列具体的事件、行动或方法”,并将这些程序划分为“标准化流程”和“定制化流程”。前者汇集各种设计过程的共同性特征,抽象但更为通用,其过程结果也更易预测;后者则是在通用标准上根据具体实践进行指定修改,以匹配设计任务或活动的特定要求。因此,“标准化流程”更适合描述多个设计领域的设计过程,对于各领域内的设计方法也更具包容性,基于设计实践分析设计师的工作方法得以创造的“双钻模型”即是如此。从流程属性分析各领域设计方法,可以反映出各领域设计实践活动的不同特征;从流程属性分析设计方法集,可以反映出设计活动的整体侧重。

二、设计方法集的多维分析

1.设计方法集的方法属性分析

从方法属性维度来看(图1),设计方法集以定性方法为主,共计332种。就各实践领域而言,服务设计定性方法数量最多,75种;设计管理定性方法数量最少,37种。设计方法集中的定量方法和混合方法数量较为接近,分别为110种和117种。就各实践领域而言,环境设计定量方法数量最多,为32种;服务设计定量方法数量最少,仅2种。交互设计混合方法数量最多,为26种;服务设计混合方法数量最少,仅4种。

图1 设计方法集的方法属性

比较设计方法集与各实践领域方法的方法属性情况(表1),可以发现:(1)设计方法以“定性”为主。定性的设计方法总量最多,占比为61.71%。在各实践领域中,定性设计方法的比重均值为62.52%;以服务设计最为突出,定性方法占比高达92.59%。(2)就定量方法而言,环境设计、工业设计和设计管理三个领域中定量方法占比显著高于各领域均值。其中,环境设计定量方法占比最高,为28.32%;服务设计定量方法占比最低,仅为2.47%。(3)就混合方法而言,可持续设计、交互设计、信息设计三个领域中混合方法占比显著高于各领域均值。其中,环境设计定量方法占比最高,为27.83%;服务设计混合方法占比最低,仅为4.94%。因此,设计方法集呈现出以定性方法为主、以定量/混合方法为辅的整体特征。就各实践领域而言,服务设计中定性方法占绝对主导;环境设计、工业设计、设计管理、用户体验设计四个领域以定性方法+定量方法为主,可持续设计、交互设计、信息设计、视觉传达设计四个领域以定性方法+混合方法为主。

表1 方法属性-设计方法分布情况

2.设计方法集的流程属性分析

从设计流程维度来看(图2),设计方法集中“探索”“开发”“交付”三个阶段的设计方法数量较多,分布和比重也较为均衡。但在“定义”阶段的设计方法数量最少,数量和占比都不及其他阶段的1/2。具体而言:(1)用于“探索”阶段的设计方法176种,占比32.71%。其中“探索”阶段的服务设计方法数量最多,为52种;“探索”阶段的视觉传达设计和信息设计方法数量最少,均为7种。(2)用于“定义”阶段的设计方法有85种,占比仅15.8%。其中“定义”阶段的设计管理方法相对较多,有22种;“定义”阶段的用户体验设计方法仅有“内容分析法”“用户角色”“POEMS 框架”3种。(3)用于“开发”阶段的设计方法192种,占比35.69%,在设计流程各阶段中比重最高。其中“开发”阶段的视觉传达设计方法数量最多,有51种;“开发”阶段的设计管理方法数量最少,仅8种。(4)用于“交付”阶段的设计方法172种,占比31.97%。其中“交付”阶段的信息设计方法最多,有38种;“交付”阶段的视觉传达设计方法最少,仅9种。

图2 设计方法集-流程属性

比较设计方法集与各实践领域方法的流程属性情况(表2),可以发现不同实践领域设计方法的流程属性分布差异明显。具体特征包括:(1)四个实践领域的设计方法在流程分布上呈现出“一段独大”的不均衡分布。视觉传达设计方法主要集中在开发阶段,占比高达82.26%;服务设计方法主要集中在探索阶段,占比为64.20%;信息设计方法主要集中在交付阶段,用户体验设计方法主要集中在探索阶段,占比均超过50%。(2)工业设计、设计管理、交互设计、可持续设计四个领域的设计方法分布相对均衡,没有出现单一阶段方法占比超过40%的情况。(3)相对于设计方法集呈现出的“一少三均衡”的现象,仅环境设计、交互设计、可持续设计三个领域的设计方法流程分布与之保持一致,其他领域则不完全一致。

表2 流程属性-设计方法分布情况

就设计流程而言,“探索”和“开发”阶段旨在发现问题与寻找机会方案,属于创意发散型思维;“定义”和“交付”旨在聚焦问题与选择最佳设计方案,属于决策收敛型思维。设计方法集整体呈现出重创意发散型轻决策收敛的倾向(表3)。这一特征在视觉传达设计和服务设计领域尤为突出。视觉传达设计领域62种方法中,56种属于创意发散型,占比高达90.32%;由于视觉传达设计的常见对象多为海报、标识、包装等,创意特征显著。服务设计领域81种方法中,66种属于创意发散型,占比高达81.48%;这与服务设计在整个服务科学(SSME)中的角色定位密切相关。与之相反,信息设计与设计管理两个领域的设计方法则以决策收敛型为主,也在一定程度上符合该领域的特征。此外,交互设计和工业设计两个领域的设计方法表现出较为均衡的特征,创意发散型与决策收敛型的比值都接近1.00。

表3 流程属性-设计方法分布情况

3.设计学领域方法的领域属性分析

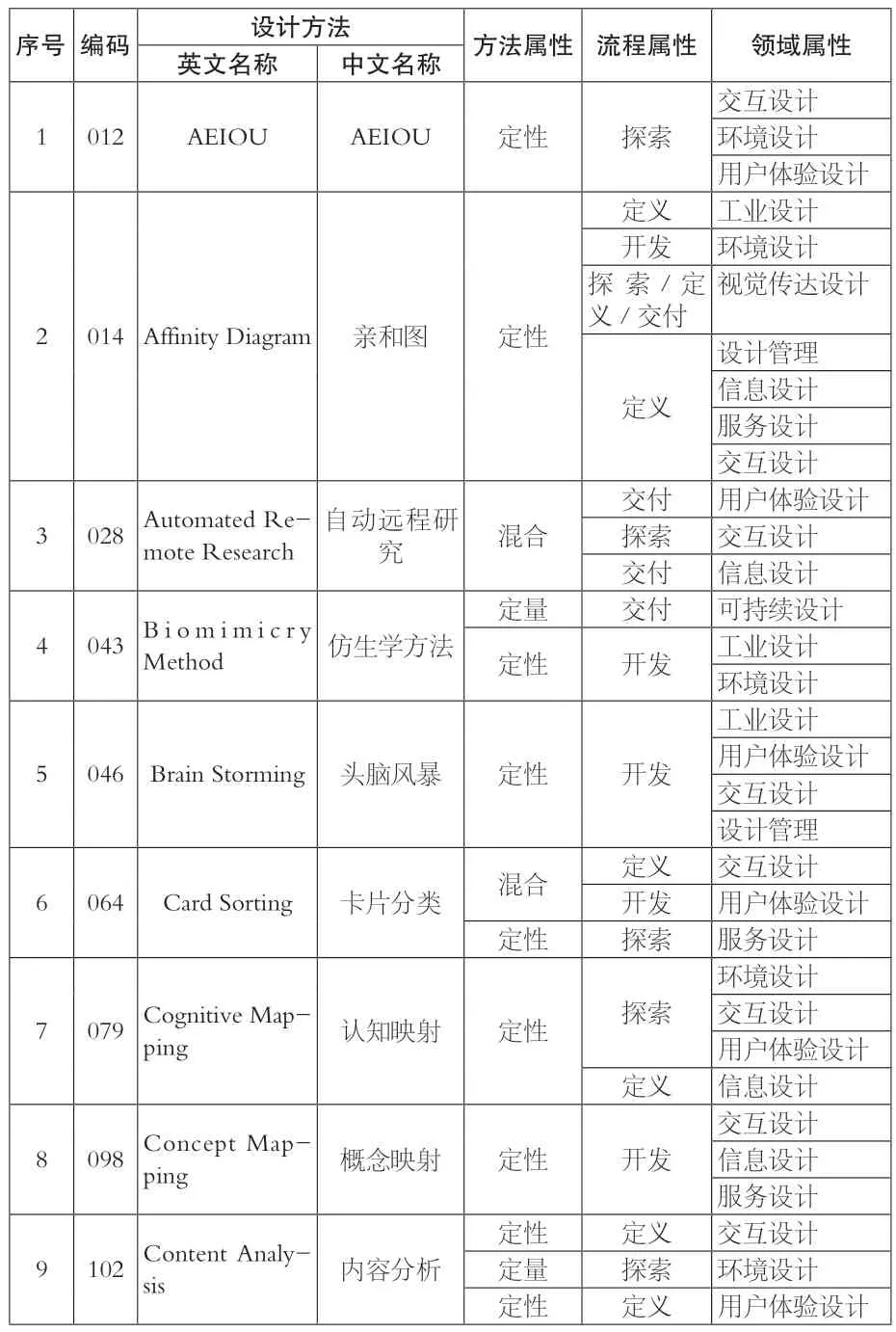

设计方法集的538种方法中,437种方法仅在唯一领域采用,占比高达81.23%;71种方法仅在两个领域采用,21种方法被运用到三个不同领域,6种方法被运用到四个不同领域;仅“故事版”一种方法被运用到五个不同领域,仅“焦点小组”一种方法被运用到六个不同领域,仅“亲和图”一种方法被运用到七个不同领域(图3)。尽管设计方法集的原始数据采集有可能存在错漏或分析不准确的情况,但整体还是反映出设计方法强烈的“特定领域”性。

图3 跨领域设计方法-领域属性

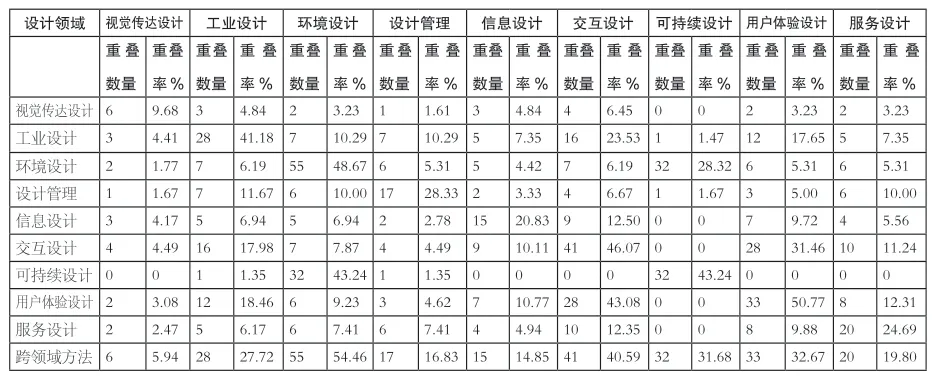

不同领域方法的重叠数量和重叠率可以反映出不同设计实践领域之间的关系。如表4所示:(1)可持续设计既体现出非常鲜明的领域独特性,又体现出显著的领域重叠性。从设计方法集来看,可持续设计与视觉传达设计、信息设计、交互设计、用户体验设计、服务设计完全没有交集;而可持续设计与环境设计的方法重叠数量高达32种,分别占可持续设计方法的43.24%、占环境设计方法的28.32%。可持续设计是由绿色设计和生态设计发展而来,始于对环境可持续性的关注,进而拓展到社会经济的可持续性,因而可持续设计与环境设计呈现出强烈的相关性。而视觉传达设计、信息设计、交互设计、用户体验设计、服务设计都偏重消费者或用户视角,强调以人为中心,与强调以自然为中心的可持续设计产生旗帜鲜明的分野。(2)交互设计与用户体验设计也呈现出显著的领域重叠性。从设计方法集来看,交互设计与用户体验设计的重叠方法多达28种,分别占交互设计方法的31.46%、占用户体验设计方法的43.08%。用户体验设计是由交互设计发展而来,两者设计方法的强相关性也证明了这一点。(3)交互设计方法呈现出较强的领域流通性。从设计方法集来看,工业设计与交互设计的重叠方法达16种,占交互设计方法的17.98%;信息设计与交互设计的重叠方法有9种,占交互设计方法的10.11%;服务设计与交互设计的重叠方法有10种,占交互设计方法的11.24%。这一现象也与当前社会、经济、技术的发展日益网络化、数字化、智能化密切相关。

表4 领域属性-跨领域设计方法分布情况

三、设计学一般方法及其分析

1.确定设计学的一般方法

将设计方法集的538种方法中在三个及以上设计实践领域内都采用的方法筛选为设计学通用方法,小计30种;将行动观察法(Action Observation)、损蚀物观察法(Erosion Measures)、观察法—民族志观察法(Ethnographic Observation)、观察法—隐蔽观察法(Fly-on-the-Wall Observation)、非参与式观察法(Non-participant Observation)、参与式观察法(Participant Observation)、远距离观察法(Remote Observation)、动线观察法(Trace Observation)等8种方法归类为观察法;将入户访谈(Door-to-door Interview)、民族学访谈(Ethnographic Interview)、专家访谈(Expert Interview)、深度访谈(In-depth interview)、街头拦截访谈(Intercept Interview)、网络访谈(Internet Interview)、电话访谈(Telephone Interview)、用户访谈(User Interview)等8种方法归类为访谈法;将体验原型(Experience prototype)、高保真原型(High-fidelity Prototyping)、低保真原型(Low-fidelity Prototype)、纸质原型(Paper prototyping)、初级原型(Rough prototyping)、服务原型(Service prototype)等6种方法归类为原型法。其中,参与式观察法被用于工业设计、交互设计、用户体验设计和服务设计。因此,最终确定32种方法为设计学通用方法(表5)。需要强调的是,即使合并出观察法、访谈法和原型法三种大类方法,也未出现遍及八个或九个设计领域的设计方法。观察法在设计管理和可持续设计中并不常用。可见设计方法的领域独特性非常强烈。

表5 设计学的一般方法

10 114 Critical Incident Method 关键事件法用户体验设计定性 工业设计混合 交互设计11 131 Desirability混合探索Studies 合意性研究 定性 交付用户体验设计工业设计混合 交互设计信息设计交互设计用户体验设计混合 开 发/定义/交付定量 交付12 174 Eye Tracking 眼动追踪视觉传达设计视觉传达设计工业设计交互设计用户体验设计信息设计服务设计14 215 Heuristic Eval-13 192 Focus Group 焦点小组 定性 探索uation 启发性评估 混合 交付交互设计用户体验设计定量 信息设计定义 交互设计探索 用户体验设计定义 工业设计探索 设计管理16 258 Life Cycle Assessment 15 249 KANO Analysis卡诺分析法 定性生命周期评估定量 交付可持续设计环境设计设计管理17 273 Mental Model Diagrams 心智模式图 定性 探索环境设计交互设计用户体验设计18 325 Personas 用户角色 定性 定义交互设计工业设计用户体验设计用户体验设计工业设计混合 交互设计定量 信息设计定量19 363 Questionnaires 问卷调查探索交付 服务设计交付 交互设计开发 用户体验设计20 382 Role-playing 角色扮演 定性21 396 Semantic Differential Method语意差异法定性 探索 视觉传达设计定量 交付 工业设计探索 环境设计定义 工业设计探索 用户体验设计服务设计22 409 Shadowing 投影法 定性探索/开发服务设计23 438 Storyboards 故事板 定性开发工业设计交互设计用户体验设计信息设计设计管理24 439 Storyboarding 讲故事 定性探索/定义/开发/交付交付 服务设计探索 环境设计25 445 SWOT Analysis SWOT 分析法定义/交付环境设计定义 设计管理探索 服务设计定性定量 定义 工业设计混合 交付 设计管理定量 环境设计The Analytic Hierarchy Process 26 465层次分析法27 495 Usability Testing 可用性测试混合 交付 交互设计定量 用户体验设计混合 探索 服务设计定义 工业设计开发 交互设计交付 用户体验设计29 508 Value Opportunity Analysis 28 502 User Journey Maps 用户旅程图 定性价值机会分析定性 交付用户体验设计工业设计交互设计

005 Action Observation观察法-行动观察法 定性 探索 环境设计164 Erosion Measures观察法-损蚀物观察法 定性 探索 用户体验设计167 Ethnographic Observation观察法-民族志观察法 定性 探索 用户体验设计工业设计交互设计227 Indirect Observation Fly-on-the-Wall Observation观察法-隐蔽观察法 定性 探索191观察法-间接观察 定性 探索 用户体验设计30 295 Non-participant Observation观察法-非参与式观察法定性 探索用户体验设计服务设计工业设计交互设计用户体验设计服务设计375 Remote Observation 310 Participant Observation观察法-参与式观察法 定性 探索观察法-远距离观察法 定性 探索 用户体验设计485 Trace Observation(People Fallowing)观察法-动线观察法(行人追踪法)混合 探索 环境设计141 Door-to-door Interview访谈法-入户访谈 定性 探索 用户体验设计166 Ethnographic Interview访谈法-民族学访谈 定性 探索 交互设计173 Expert Interview访谈法-专家访谈 定性 探索 交互设计225 In-depth interview访谈法-深31度访谈 定性 探索 服务设计235 Intercept Interview访谈法-街头拦截访谈 定性 探索 用户体验设计238 Internet Interview访谈法-网络访谈 定性 探索 用户体验设计460 Telephone Interview访谈法-电话访谈法 混合 探索 用户体验设计501 User Interview 访谈法-用户访谈 定性 探索 交互设计探索 工业设计171 Experience prototype原型法-体验原型 定性开发/交付服务设计交付 交互设计216 High-fidelity Prototyping原型法-高保真原型 定性 开发 视觉传达设计原型法-高保真原型 定性 交付 交互设计32 265 Low-fidelity Prototype原型法-低保真原型 定性 开发 视觉传达设计307 Paper prototyping原型法-纸质原型 定性 开 发/交付 服务设计383 Rough prototyping原型法-初级原型 定性 开发 服务设计405 Service prototype原型法-服务原型 定性 交付 服务设计

2.设计学一般方法的方法属性分析

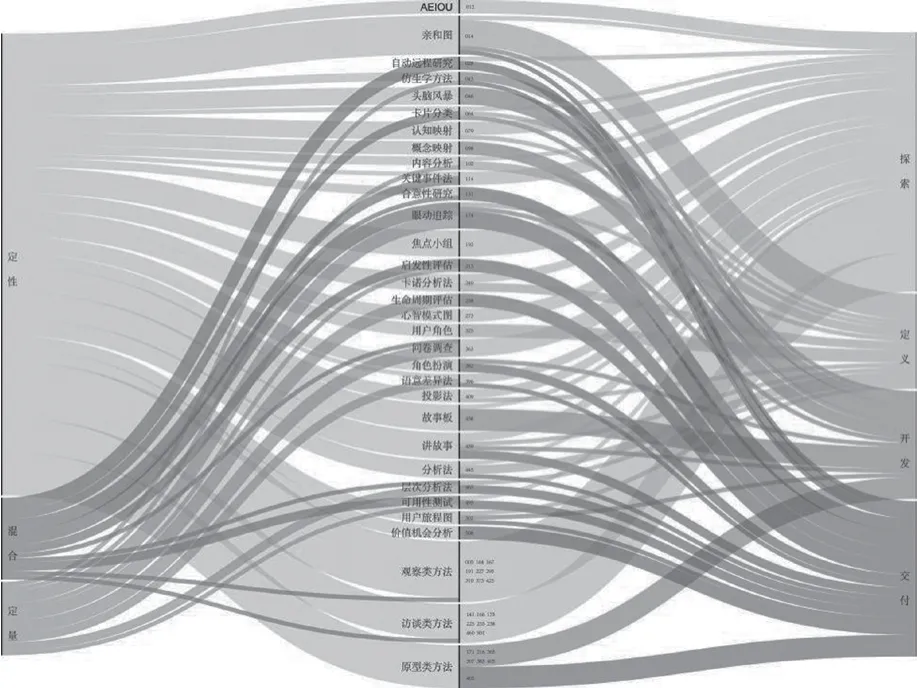

从设计学一般方法的方法属性来看(图4),设计活动偏向建构主义/现象学范式下的定性研究。从研究目的来看,设计学一般方法旨在:(1)深入了解设计对象所处层次的细节,如通过“问卷调查”“眼动追踪”等方法有效采集对象信息;(2)帮助方法的使用者换位思考,为深入准确地把握参与者的真实需求创造条件,如利用“角色扮演”“故事板”等方法以便从研究对象或研究参与者的角度表述和思考问题;(3)寻找关键节点、发掘设计机会,如通过“用户旅程图”“关键事件法”等方法梳理和重现具体情境,从而发掘关键场景或重要时刻作为设计机会产生的重要契机;(4)借助“启发性评估”“价值机会分析”等方法进行多角度、多人员的反复性评估,以确保设计产出符合实际需要。

图4 设计学一般方法的方法属性与流程属性

一个值得注意的现象是,设计学一般方法中有11种在不同设计实践领域中的方法属性并不完全一致。具体包括:(1)卡片分类、关键事件法、合意性研究共三种方法呈现出“混合+定性”的属性特征。该类方法在特定领域内需要通过研究者的主观观点或个人意见对数据进行过滤,继而得出分析结论,属于先定性、再定量的设计方法。(2)眼动追踪、启发性评估、问卷调查、层次分析法、可用性测试共五种方法呈现出“混合+定量”的属性特征。这五种方法本身都属于定量方法,是在一定技术手段或工具的支持下得以为定性的发现提供量化的研究基础;但由于方法使用者的认知错误或使用过程中量的不足,将定量方法作为了混合方法。(3)仿生学方法、语意差异法、内容分析共三种方法呈现出“定性+定量”的属性特征。这显然是由于方法使用者的认知偏差。仿生学方法在工业设计中偏向模仿生物的形态或结构,在可持续设计中则偏向生态的机制和系统,因而呈现出的方法属性不同。语意差异法本身是定量方法,但在视觉传达设计中被误用为定性方法。内容分析法则属于混合方法。

3.设计学一般方法的流程属性分析

从设计学一般方法的流程属性来看(图4),四个阶段的设计方法数量依次为19种、12种、11种、11种。同一设计方法被用于不同领域的不同阶段,这一现象较为普遍。例如:“亲和图”“讲故事”可在设计流程的任一阶段中使用,堪称设计实践的“万能方法”;“内容分析法”“认知地图”可用于设计流程中的“探索”和“定义”阶段,旨在对研究资料进行分析并输出相应观点、态度等;“用户旅程图”“眼动追踪”在设计流程的“定义”“开发”和“交付”阶段均可使用,旨在明确设计问题或呈现设计机会的过程研究等。

从设计过程的“可描述性”来看,设计学一般方法以视觉化的形式,利用形象、高效的可视化方式展现信息收集的结果、调查中获得的观点、研究结论等,如“亲和图”“故事板”“用户旅程图”等;以规范化的步骤呈现研究过程,如“内容分析法”的归纳分析步骤和演绎分析步骤、“眼动追踪”“自动远程研究”的工具操作步骤等。从设计过程的“可控制性”来看,设计学一般方法体现出:(1)对方法框架的控制,如在“卡诺分析法”中的产品属性类别框架(必需、期望、刺激或惊喜、中性、负性),在“AEIOU”中的组织框架(活动、环境、互动、物体、用户),在“SWOT分析法”的分析矩阵(优势、劣势、机会、威胁)等;(2)对方法原则的控制,如在“头脑风暴”中强调“数量比质量重要”“不要随意判断或批评”等,在“认知地图”中主张使用单词或短语而非图画等,在观察法类方法中区分半结构性(随机性)和结构性(系统性)的观察原则等;(3)对方法用户或对象的控制,如在“焦点小组”中对于主持人的能力以及其他强关联参与者的代表性筛选,在“自动远程研究”和“可用性测试”中对于招募人员的筛选要求等。

四、讨论

就方法属性而言,定性方法通过归纳推理的方式观察和解释研究问题,定量方法通过对象成分、性质的数量并加以比较再描述研究结果,混合方法则强调定性和定量的转化互动关系;它们围绕研究问题的需要以各自的方式互作补充。设计方法的困境在于往往以定性、质化研究贯穿设计活动的全部过程,而定量方法又不足以支持所有阶段的设计任务需要,尤其在“定义”和“开发”阶段。定量方法的匮乏已成为设计学与大数据、人工智能进行对接的障碍之一。因此,除了开发或引入新的定量方法或混合方法之外,还可从设计学一般方法中寻求突破。从方法属性视角,可将适用于“定义”和“开发”阶段的定性的一般方法发展成为混合的一般方法;从流程属性视角,可提升定量的一般方法对设计过程中“定义”和“开发”阶段的“适应性”,支持相应阶段的设计任务。

然而,研究发现,设计方法的使用者极大影响了设计方法的有效使用,因而常常造成偏差甚至错误。例如:Kano分析法本身是定量方法,通过卡诺问卷采集数据,通过计算Better值和Worse值进行数据分析,再结合Kano决策矩阵对统计结果进行分类。但在工业设计、设计管理、交互设计、用户体验设计等领域,或因方法使用者的误解,或因片面追求效率,经常直接基于Kano决策矩阵对研究对象进行主观评价,因而形成了Kano分析法是定性方法的错误“共识”。一方面,这反映出互动性可能是设计研究自身范式形成和发展的特性之一;另一方面,在特定条件下设计方法存在从单一属性发展为多元属性的可能,这更加凸显了设计活动的实用主义范式。就具体的设计实践而言,设计活动或任务的研究性质取决于设计师对研究目的判断及其相应的方法选择,而非严格受限于方法本身。

Jonas(2012)认为,设计方法的发展条件在于设计研究范式,设计研究自身范式的形成需要通用的设计过程框架,并具备对设计实践的预测性,而设计方法又从范式层面决定着研究性质,并对研究过程及实践产生“可描述性”和“可控制性”,因而设计自身的范式研究与设计方法的发展二者是以循环的方式相互依赖且相辅相成。设计学科具有强烈的实用主义特征,设计实践在研究过程中强调支持手段的“适应性”。设计学一般方法无论是在“可描述性”视角对设计流程的高度凝练与呈现方式,还是“可控制性”视角对方法框架、模型、对象的要求等,都具备极强的灵活性与开放性,即一般方法作为支持设计实践的“适应性手段”,其通用的“标准”可以根据目标问题、使用需求进行修改。这种“适应性”有利于设计活动,有利于创新结果,但对设计方法自身的研究和发展造成了困扰。尤其是设计方法在具体的使用时是否严格遵守该方法的“可控制性”,完全取决于方法使用者的态度;同一设计方法在不同使用者、不同实践领域、不同设计流程中呈现出的多样性,以一种“含糊性”的面貌呈现在方法的学习者面前,增加了“新手”的学习成本甚至造成极大的困扰。因此,期望通过方法揭示设计的“黑箱”将成为一种“不可能完成的任务”。

五、结论

本文从设计实践领域的多样性方法入手,对视觉传达设计、工业设计、环境设计、设计管理、信息设计、交互设计、可持续设计、用户体验设计和服务设计等9个设计实践领域共538种方法进行统计分析。研究发现:(1)设计方法集中的设计方法大多数属于特定的领域设计方法。仅有101种方法同时在两个及以上领域都被使用,占比18.77%。(2)设计方法集以定性方法为主,在服务设计领域尤为显著。(3)设计方法集以创意发散型为主,在“定义”阶段的方法较少。

本文筛选出32种方法作为设计学的一般方法。研究发现:(1)设计学一般方法以定性方法为主,反映出设计活动的建构主义/现象学范式倾向。(2)设计学一般方法在“探索”阶段最多。(3)设计学一般方法对设计过程的“可描述性”得以确认,但“可控制性”存在分歧。

本文试图以设计方法为媒介,从领域方法到一般方法,架构起从具体实践领域到设计学科一般的桥梁。但这一设想受到了极大的挑战。基于设计学领域方法的研究结果表明,仅有一小部分作为“特定领域知识”的领域方法可以在不同设计领域间进行流通、相互拓展,进而形成“一般方法”。Kuhn在《科学革命的结构》中提出特定领域的科学研究起于同一个范式被众多子领域认可并广泛采用,“范式”即“公认的模型或模式(Pattern)”。“范式”是科学共同体的世界观基础,是科学实践的价值方向和根据,是科学研究的方法和模式。设计方法的现状在一定程度上说明设计的“学科范式”还未清晰确立。尽管Goel和Pirolli(1992)曾认为设计学各实践领域内的问题和任务都存在很大的共性,但从设计方法的角度无法全面支撑这一观点。

Sato指出:一般设计研究产生的通用理论和方法论并不直接适用于设计实践,它们为进一步研究提供了框架和模型,以发展适用于实际设计项目的特定领域的知识和方法论。设计方法的开发理应提升方法用户对日益复杂的设计任务的响应能力、执行效率,从而面对设计方法的多样性、面对引发困惑与质疑的“新”方法的有用性和有效性。因此,设计学一般方法的价值在于能够提供基本的方法开发方向,譬如一般方法具备多种方法属性、流程属性和领域属性。而领域方法流通、拓展的结果,则引向从“特定领域设计研究”到“一般设计研究”的设计学一般方法研究,从而揭示出设计实践的研究过程并进行任务流程上的规划,为设计自身范式的形成提供支持。此外,设计学一般方法受到更多领域内专业实践的验证,更容易被方法的使用者所理解和采用。

因此,设计方法代表着设计领域间的互相理解和接受,并在设计实践中表现出冲突性和差异性,这种“和而不同”的主张正是方法创新和学科发展的必要途径之一。当设计学一般方法与特定领域设计方法能够进行更为充分的知识融合,并集成到一个具备可行性的领域知识和通用性的方法框架中时,设计学一般方法的实用价值就显现出来了。未来应主张进行更多跨领域门类的一般性研究来刺激“元知识”的产出,利用其中的共同性规律或标准逐步闭环设计自身的部分问题,不断缩小创造过程的“黑箱”,以增强设计学术研究的实用价值,并通向专业设计实践,从而找到设计研究的共同范式和“设计学”自身的学科立场。