艺术与宗教的交界:北朝道教造像碑的空间建构与信仰表达

张 媛(香港中文大学 文化及宗教研究系,香港 999077)

北朝时期(386—581)在今关中、关东地区出现了一批道教属性明确的造像碑,是迄今所知中国最早的道教造像,系研究北朝美术史、道教史等的重要实物资料。从美术史面向来看,尽管近几十年来美术史研究中出现了“空间转向”(spatial turn),尽管“空间”对造像碑的研究亦颇重要——如造像碑所处神圣空间以及造像碑中以仿袭、透视、特殊构图、象征符号等手法建构出的神圣空间;但“空间”仍是造像碑研究中被浅视的概念,且并未构建出一个以“空间”为核心的研究视域和解释框架。从道教史面向来看,以往对造像碑进行宗教方面的探讨主要集中在其所反映的佛道信仰、早期道派等问题上;而面对北朝地方社会中造像立碑这一宗教现象,我们是否可以借用宗教现象学(phenomenology of religion)理论予以分析?

有鉴于此,在尽最大可能收集实物材料的基础上,本文采取细读已有道碑资料,结合道书、道典,并引入相关宗教现象学理论之方法,探讨北朝道教造像碑的空间建构与信仰表达。论证路径为:第一,论述北朝造碑者对神圣空间的建构与表现,即:他们是如何对神圣空间给予视觉表达与文字描述的。第二,探讨供养人对神圣空间的认识与理解,即:以宗教信仰为视角,对供养人所构筑的神圣空间予以阐释。第三,尝试从宗教现象学角度分析北朝信众由俗入圣的宗教祈盼,即:以伊利亚德“神圣空间”“神圣时间”的宗教理论来诠释造像碑空间建构的神圣性及其宗教意义。

一、神圣空间:对空间的建构与表现

为什么造像碑(作为石碑)这种世俗的、具体的、可视的物质实体能够转换成与其处在对立面之神圣的、抽象的、不可见的宗教经验?一个重要的原因即在于:供养人在碑碣内外所建构与表现的神圣空间。那么,他们是如何对此神圣空间给予视觉表达与文字描述的?通过对造像碑图像、祈愿文及题铭的细致观察,笔者认为至少有以下五种方式。

北朝信众对空间最常见、最直观的建构方式即是造像碑中对龛的表现,借助凹面与平面,圆雕与阴线刻相对比的镌刻方式在造像碑中区隔出不同空间,即:“凹面+圆雕”构成的三维空间和“平面+线刻”构成的二维空间;而前者——作为主神专属的三维空间,不仅是整个造像碑的视觉中心,亦是北朝信众心目中具有特殊宗教意义的神圣空间,承载着他们礼拜供养以求神佑的宗教祈盼。

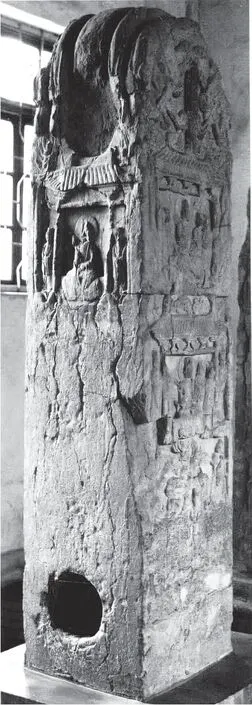

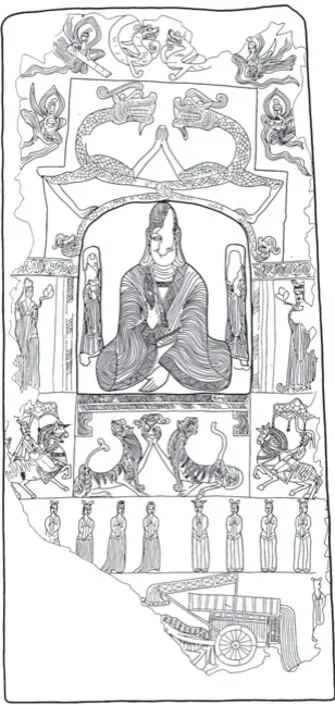

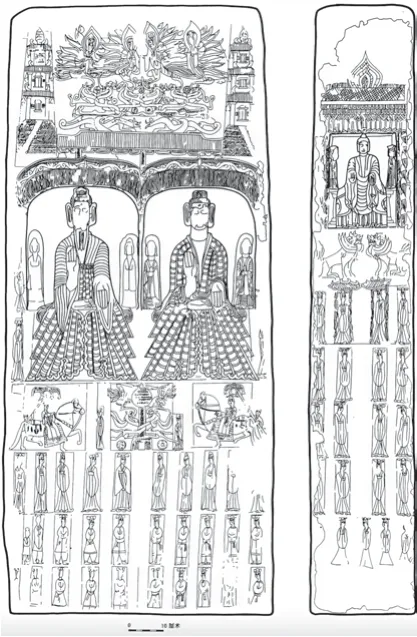

对这类三维神圣空间的建构可见两种形式:第一种为普通的龛,有拱形龛、方形龛、尖拱形龛等,龛楣有的无装饰,有的饰以双龙,以强化此空间;第二种以建筑样式代替龛,同样在造像碑上构造出一个相对自给自足的神圣空间,又可分为三种情形:以现世中的建筑再现空间,以屋形龛、立柱、帷幕等建筑构件代表空间,以抽象纹样指示空间。以下详述此三种情形。(1)造像碑中多见对真实建筑的模拟,如北齐道民大都宫主马寄造像碑,在全碑视觉中心有屋形建筑4个(图1),屋顶为歇山顶,屋脊上有鸮吻,屋檐下有立柱、斗拱,屋内端坐主神,主神左右为站立侍者,构成一个独立空间。除了以圆雕形式雕造出三维建筑外,还见有二维平面的线刻建筑。以北魏田良宽造像碑为例,碑阳正中为一屋形建筑(图2),细致又完整地刻出歇山顶、屋檐、鸮吻、铺首、帷幕、左右立柱、斗拱、榫卯结构等。其虽为线刻,但借助实际建筑的视觉语汇、屋檐下向内凹的空间、空间内的三维主神像,以及左右两边下粗上细的立柱,仍可见制作者对构造纵深空间的努力,他们有意营造空间,将“神圣”与“世俗”相区隔。这类直接再现空间的造像材料尚多,兹不备举。(2)有的造像碑中并未直接刻出建筑图像,而是以建筑构件代表空间。如北魏正光三年(522)茹氏一百人造像碑龛上的屋顶(图3)、北齐武平岁次丁酉(577)清信弟子孟阿妃造老君像龛内的帷幕流苏(图4)、北魏延昌三年(514)张乱国造像碑龛左右的立柱(图5)等,它们与龛、主神共同建构出碑面的建筑(神圣)空间。(3)此外,还有以抽象纹样指示建筑空间的做法,其代表例证是北周武成元年(559)的绛阿鲁造像碑(图6),碑阴龛上雕四排几何纹样,其中上面两层仿袭传统屋顶样式,下面两层则表现的是帷幕。抽象纹样的使用不仅表现出建筑的视觉形象,亦界定了其空间存在。

图1 北齐道民大都宫主马寄造像碑

图2 北魏田良宽造像碑

图3 北魏正光三年(522)茹氏一百人造像碑

图4 北齐武平岁次丁酉(577)清信弟子孟阿妃造老君像

图5 北魏延昌三年(514)张乱国造像碑

图6 北周武成元年(559)的绛阿鲁造像碑

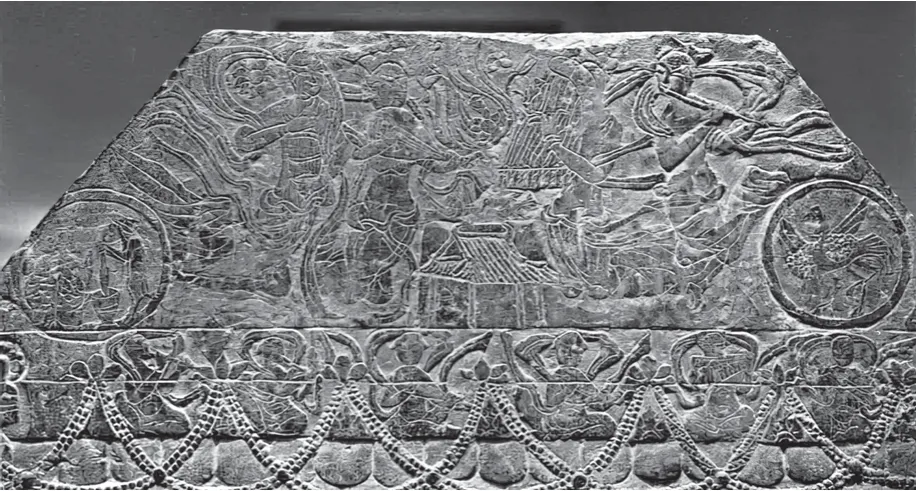

除了前述提到的北魏田良宽造像碑中下粗上细的立柱外,造像碑中可见多处此类近大远小透视技法的运用。如北周武成元年(559)绛阿鲁造像碑(图7),龛上刻有双塔,塔下台阶处理为近大远小且相交于一点的样式,加之塔身以门窗所界定的虚拟空间,共同在二维碑面营造出三维空间。而造碑者对线性透视最刻意、集中使用的例子当是北周建德元年(572)锜马仁造老君像碑。在碑阴龛下方有一幅线刻画(图8),画的中部和右部各有一半开半闭的门扉,门前各有一台阶;其中,敞开的半扇门及门前台阶皆使用了线性透视的方法,意在显示碑面二维图像之后还有一个隐藏的三维空间,即门内的空间。再看这幅线刻画,除了门扉图像外,还有一辆升仙场景中常见的带篷牛车,以及充斥画面的升仙纹样(云纹)。概言之,借助线性透视带来的空间纵深感及门扉、牛车、云朵纹等升仙母题,造碑者在碑面建构出虚拟、立体的想象空间,以此加强图像的空间性。

图7 北周武成元年(559)的绛阿鲁造像碑

图8 北周建德元年(572)锜马仁造老君像碑

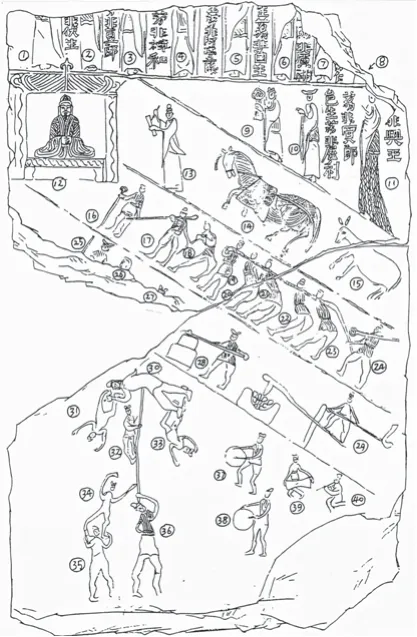

以北魏荔非氏道教造像碑为例(图9),此碑与一般造像碑平列或散列母题的构图方式不同,其通过四根对角斜线将碑面包括神职人员、部分荔非氏家族成员、普通民众及牲畜在内的母题斜向分栏排列,再结合他们的行进(礼拜)方向,整个画面的焦点及视觉张力则被引向于碑的左上角——正面端坐像。此像具备早期道教主神像特征:头戴道冠、身着道袍、颌下有须,盘腿而坐,以其为中心形成了一个有别于世俗人物、动物且具备特殊宗教意义的神圣空间,由此,碑面传达的当是荔非氏家族成员、普通民众等在神职人员(图9中的13号人物)的引领下礼拜供养之场景。与前述“凹面龛+圆雕式主神”的建构方式不同,此碑所建构的空间通过特殊的构图方式得以呈现。

图9 北魏荔非氏道教造像碑

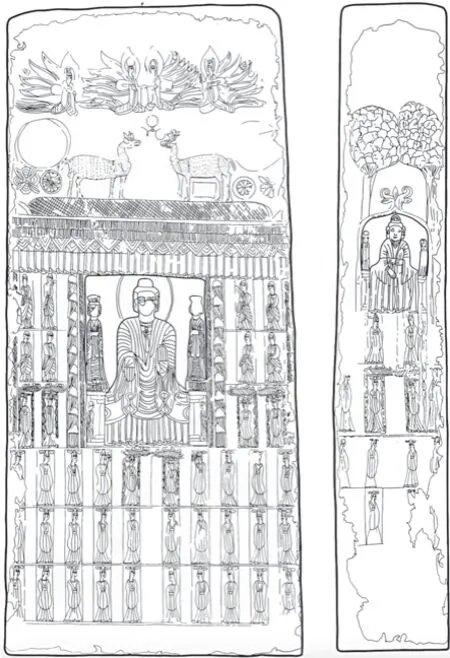

在北朝造像碑上较多出现日、月、蟾蜍、玉兔、三足乌等汉代画像石中的常见母题,如北周建德元年(572)李元海造原始天尊像,碑阳上部有一幅平刻画(图10),中央为天宫,左侧为月轮,中有蟾蜍和捣药玉兔,右侧为日轮,中有三足乌,其间还有飞仙;再如北魏正光三年(522)茹氏一百人造像碑(图3),碑阳上部有日轮、月轮,中有三足乌、蟾蜍。类似例子还有很多,前贤也已对其名称、原型、含义等图像志层面作过诸多研究,不赘述。笔者此处想指出的是它们在造像碑上所共同建构的象征空间。具体而言:这类与仙境相关的视觉符号一般都位于碑的最上方,即碑首,从所处位置、传达的思想及雕刻技法来看都是对汉代画像石中仙境场景的承继,隐喻着下方世俗供养人群体通过礼拜供养而登升上方仙界的过程;再结合碑身图像,可以看到整个碑面被划分成了几个不同空间——以神仙仙境符号建构的象征空间、以主神为中心的神圣空间、以供养人等为中心的世俗空间,这三个看似独立的空间通过北朝信众制作、奉献、供养的宗教实践而紧密联系在一起。

图10 北周建德元年(572)李元海造原始天尊像

除以图像建构空间外,北朝造碑者所撰写、镌刻的造像记亦描述、界定了空间。举其要者如下。

北魏太和廿年(496)姚伯多造像碑载:

北魏神龟二年(519)邑子七十人造像碑载:

刊石出真容,掇于路道边。万代不可败,千载而弥坚。南侠大衢道,北托白淭川,西据蜲蛇山,东有达通千。福地无过是,名书状九天。行夫辍足顾,儒生执而虔。功就得崇讫,愿见太上君。

西魏大统十四年(548)邑子七十人等造像碑载:

南化则滨□启误心,西涉则胡主启□,北训夷狄体善,东据则现生季俗。

北周保定五年(565)泾阳县佛道造像碑载:

东侠龙祁之□,西接大□,北据慈域,六□之□,南望咸阳秦川,中居汲壤,实是福田。

缘造像碑“图渗灵仙”可“出真容”,因而被北朝造碑者视为显圣物(hierophany)。像碑造讫后常安置于依山傍水、交通便利等地理条件优越的形胜之地,这些地方又因显圣之物而被转化为神圣空间,即供养人口中所言之“福地”“福田”。此神圣空间中既有“神像”,又有“往来神仙”,供养人由平日之世俗空间进入其中祭拜供养,则能“见太上君”,并“寿命苌(长)延”;以造像碑为中心,其所具有的神圣力量亦能辐射东南西北四个方向。是故,北朝信众对神圣空间的认识与理解,我们亦可从造像记中窥其大略。

综上,如果第一种——以龛的形式区隔出的空间,是造像碑上真实存在的、可以触摸的空间与其所转换的、可以感知的空间,此二者之叠加;那么后四种空间则主要指通过透视、构图、象征、描述的方式所构造的、有强烈转换经验的空间。其中,既有图像建构的空间,又有文字描述的空间;既有以视觉、物质定义的空间,又有观念性的空间;既有造像碑中的空间,又有造像碑所处空间。

由此,引发笔者的进一步思考:为什么凭借实体的龛、雕造技法、象征符号及造像文字等介质、手段,作为世俗之物的碑碣内外可被转换成神圣空间,且当供养人进入此神圣空间、借由此神圣力量时,即可达成各自之祈求?换言之,造像碑如何由实际的视觉、物质呈现和观念的神圣空间共同引发出一种宗教性功能,以作为信众兴福业求神佑之载体?——此或与北朝信众稳固的宗教信仰有关,以下详述。

二、信仰表达:天宫世界与早期道教

如前所述,北朝道教造像碑中有一类内有主神的宫阙建筑,是造碑者对心目中仙境宫殿——天宫的视觉表现;从已掌握的造像碑来看,天宫通常被镌刻成类似地上宫殿的屋形样式:屋形顶(庑殿顶、歇山顶、硬山顶等)、鸮吻、立柱、斗拱、帷幕等;周围并饰有仙草纹、云朵纹、日、月、蟾蜍等仙境元素。不仅图像如此,造碑者还在造像记中大量提及“天宫”,包括两类:

第一类是造像题铭。以西魏大统十四年(548)蔡洪造太上老君像碑为例,碑阳中央开一屋形龛,龛内有太上老君及左右侍者;通过前一部分对空间建构和表现方式的考察,我们知道此场景系仿袭人间宫阙的神仙居处,造碑者在此图像旁刻有“天宫主蔡凤仁”(图11)。“天宫主”这一题铭,清人王昶在《金石萃编》“北朝造像诸碑总论”已有论及:“凡出资造像者,曰像主、副像主、东西南北四面像主、发心主、都开光明主、光明主、天宫主……”可知“天宫主”应是负责出资供养碑上天宫部分的施主。由此,以“天宫主”标识的碑上图像——屋形建筑,即为当时人所认识、理解并表现的天宫景象。这类镌刻天宫图像,题铭“天宫”“天宫主”的材料在同时期佛教造像碑中亦非鲜见。比如西魏大统十四年(548)黄花石坐佛四面龛像,四面开屋形龛,为庑殿顶建筑,龛内有佛与菩萨等,材质为玉石,其造像记直接言明所造为“玉石天宫四堪(龛)像”;类似例子还有北魏正光元年(520)雍光里邑子造像碑、北齐天保七年(556)宋法明造像等多条材料,不备举。

图11 西魏大统十四年(548)蔡洪造太上老君像碑

第二类是与“天宫”观念相关的祈愿文。从现存的众多造像记可知,对于天上的神圣空间,即广义的天宫,供养人称呼不一,较常见的有“天宫”“紫薇”“紫宫”“南宫”“朱宫”“朱陵”“天堂”等,但它们又有所差别。限于篇幅,本文不对每一种名称的具体意涵进行考释,而是从祈愿文中剥离出供养人观念中所建构的两种不同的空间场所,并对其所表达的特定宗教信仰进行解析。

1.与神交接、生身得道的场所

北朝修道者除了在造像碑中建构天宫图像外,在实际中亦修建有物质实体的天宫建筑,同时“天宫”有时也指道术之一种。《魏书·释老志》云:

A.真君三年(442),谦之奏曰:“今陛下以真君御世,建静轮天宫之法,开古以来,未之有也。”

B.恭宗见谦之奏造静轮宫,必令其高不闻鸡鸣狗吠之声,欲上与天神交接,功役万计,经年不成。乃言于世祖曰:“人天道殊,卑高定分。今谦之欲要以无成之期,说以不然之事,财力费损,百姓疲劳,无乃不可乎?必如其言,未若因东山万仞之上,为功差易。”

C.九年(448),谦之卒,葬以道士之礼。先于未亡,谓诸弟子曰:及谦之在,汝曹可求迁录。吾去之后,天宫真难就。

A中的“静轮天宫之法”一指泰常八年(423)老君玄孙牧土上师李谱文降临赐予寇谦之(365-448)的修炼之法。《魏书·释老志》云:“泰常八年十月戊戌,有牧土上师李谱文来临嵩岳……作诰曰:吾处天宫,敷演真法……付汝奉持,辅佐北方泰平真君,出天宫静轮之法。”二指天宫建筑,因为《魏书·释老志》紧接着又云:“能兴造克就,则起真仙矣。”即当此建筑修讫则有真仙来临。B中的“静轮宫”和C中的“天宫”皆指实际的天宫建筑,其特点有二:一为高度非凡,即“高不闻鸡鸣狗吠之声”;对此《水经注》中有详细记载:“旧有静轮宫,魏神䴥四年造,抑亦柏梁之流也。台榭高广,超出云间,欲令上延霄客,下绝嚣浮。”正是因为天宫的这一特点,其功用如上所言:“与天神交接”“起真仙矣”;《中岳嵩高灵庙碑》亦刻:“造天宫之静轮,俟真神之降仪。”这正是寇谦之所强调的与神交接的修道方法,其所修建的天宫即是招致仙人降临,与凡人交接的场所,具体而言,是指以天神、真仙、真神等为中心,拥有非凡高度甚至“超出云间”的一类建筑。天宫的特点之二为修建难度大、费时耗财,即“财力费损,百姓疲劳”。又,天宫与静轮宫、静轮天宫、天宫静轮为同一所指,修建天宫的过程亦是静轮天宫之法的修炼过程,此或暗示出道术修炼过程之艰辛,而一旦生身得道,即可登升天宫、与天神交接。这种观念在中下层信众中亦有体现,如修道者在造像碑上所刻“妙乐天宫,面睹真道”“上升天堂,侍为道君”,即是期望通过建造、供养像碑这样的修道方式生身得道,正如北魏吴洪标造像碑所载:“钱米助像,成道乃止。”而想要“成道”,则需先入天宫,即天宫是“成道”之必需场所。

寇谦之的“天宫”观念在其所作《老君音诵诫经》中亦有体现:

吾汉安元年以道授陵,立为系天师之位,佐国扶命。陵以地上苦难,不堪千年之主者,求乞升天。吾乃勉陵身,元元之心,赐登升之药,百炼之酒,陵得升云蹑虚,上入天宫。

草药万种,万药百数。后人乐道长生,循放无效者何……自非斋功念定通神,何能招致乘风驾龙?仙官临顾,接而升腾。服食草药、石药,服而得力之者,此则仙人奏表上闻,遣仙人、玉童、玉女来下临。天官神药,参入分数,一草一人得力,一石一人得力。服气方法亦俱等同。今世人岂能达此理乎?不降仙人何能登太清之阶乎?而案药服之,正可得除病寿终,攘却毒气,瘟疫所不能中伤,毕一世之年。可兼谷养性,建功斋靖,解过除罪。诸欲修学长生之人,好共寻诸《诵诫》,建功香火,斋练功成,感彻之后,长生可克。

寇谦之反对“三张伪法”,他认为张道陵凭借老君所赐仙药、仙酒“上入天宫”的做法并非掌握了真正的求仙道术。《魏书·释老志》亦云:“(寇谦之)早好仙道,有绝俗之心。少修张鲁之术,服食饵药,历年无效。”因此在他看来,登升天宫、成为神仙绝非仅“服食草药、石药”即可达到,而是还需另外两个条件:“降仙人”与“斋功念定通神”。其中,“服食草药、石药”是基础,可使修道者在现世中不被疾病、毒气、瘟疫等侵袭;“降仙人”和“斋功念定通神”则是修仙求道的进一步方式,主要依靠天宫通神,从而“长生可克”。再看道教造像碑,前述修仙求道的3个条件对普通信众来说同样重要,如祈愿文所载:“重利群生,教与仙药,精成则白日升天”“建养求神仙”及“功就得崇讫,愿见太上君”,即为透过服食仙药、与神交接、斋功通神等修行方式升临天宫、得道成仙。如果说寇谦之所建天宫是靠“台榭高广,超出云间”的非凡高度以接近、招引神仙,并建造出迎候仙真下降的场所;造像碑则是以图像树立神位,以视觉之方式建构出神明所在场所,因为造碑者相信人工模拟的天宫世界同样可以吸引神仙的来临。可以说,寇谦之在北魏平城修建的天宫,与北朝地方信众在造像碑中建构的天宫,二者都强调了特定场所在成仙中的重要作用——天宫是其时修道者所认为的,与神交接、生身得道的重要场所。如前所述,这个场所即是北朝信众认为的神圣空间,此处有“往来神仙”,供养人在此能“逍遥金阙”“见太上君”并“所愿成□,寿命苌(长)延”。

2.末劫救度、获取福报的场所

本文讨论的北朝道教造像碑,完成于道教济度思想趋于完备的阶段。济度观念在南北朝前期的《灵宝无量度人上品妙经》中多有体现:

凡诵是经十过,诸天齐到,亿曾万祖,幽魂苦爽,皆即受度,上升朱宫,格皆九年,受化更生,得为贵人。而好学至经,功满德就,皆得神仙,飞升金阙,游宴玉京也。上学之士,修诵是经,皆即受度,飞升南宫。

诵之百遍,名度南宫。诵之千遍,五帝保迎。万遍道备,飞升太空,过度三界,位登仙翁。有闻灵音,万神敬形,敕制地祇,侍卫送迎,拔出地户,五苦八难,七祖升迁,永离鬼宫,魂度朱陵,受炼更生。

夫末学道浅,或仙品未充,运应灭度,身经太阴。临过之时,同学至人为其行香,诵经十过,以度尸形如法,二景五星之精,炼化尸秽,魂神径上南宫,随其学功,计日而得更生。转轮不惑,便得神仙。

正月长斋,诵咏是经,紫微上宫,注籍金科,妙行真人乘少阳景霄之光,下开幽关,拔度上世亡魂,升入天堂。

南宫是接受炼度、获取天尊神佑的场所,北周武帝宇文邕纂《无上祕要》云:“上升南宫,被受天尊济度之恩。”其亦称“朱宫”“朱陵”“天堂”等。从上述“上升”“飞升”“径上”“升入”“度上”可见,此场所位于高处的天界,为天宫世界。济度对象涵盖多个群体,有“七祖”“亿曾万祖”等亡祖;也有功力不等的修道者,如“末学”“道浅”“仙品未充”“上学之士”等。济度方式有依靠后人为其诵经及亲自参与诵经两种,通过这两种功德方式以获元始天尊之佑。济度程序可分两类:(1)第一类面向亡者,其程序为:荐拔(有时还有“侍卫送迎”)“地户”“太阴”等处的亡灵、亡魂、亡神;出离幽狱、升度南宫,用火“炼化尸秽”后“计日而得更生”成为人;后不断更生,超越三界,终成神仙,即“转轮不惑,便得神仙”。(2)第二类面向生人,其程序为:生者飞升南宫,用火炼化身体上的垢秽;继续诵经修行,则可成为神仙。与第一类不同的是,这类济度对象无需经历死亡即可成仙。原因在于他们“生即便修此经,昔熏习之仍在”,即是说:在转生成人之前,其亡灵曾在南宫受过炼度,后再次下生,当功满德就则“超然升度,径得神仙”。正如《三元品戒》所云:“朱陵,度人之格,凡有三等。九年者,中福之格,大福则乃三年,小福则二十四年。皆更生下界,得为贵人。借其先缘而能好学,不经生死,便得神仙。”综之,济度是成仙的一个重要步骤,亡者、生人“初故皆入南宫”,换言之,无论是济度亡者还是济度生人,“南宫”一类的特定场所都“正在”或“曾经”扮演着不可或缺的作用。

缘南方道教义学、斋醮科仪在北方的广泛传播,来自南方的济度功德在北朝道教造像碑中亦多有体现。如北周建德元年(572)李元海造原始天尊像,其为道民李元海兄弟为亡父母所造,祈愿文载:“仰为亡考妣造元始天尊像碑一区,借此微功,愿亡灵升度,受化仙庭,逍遥无为,与真合德,庆流见在,来叶芳荣。”碑文表达了李元海兄弟七人借原始天尊度化已故父母,以期使父母亡灵进入仙庭。这种对亡亲的祈福、对亡灵受度成仙的认识,完全符合前述《灵宝无量度人上品妙经》所传达的、其时南方灵宝道教中的济度思想,即“亿曾万祖,幽魂苦爽,皆即受度,上升朱宫”“七祖升迁,永离鬼官,魂度朱陵,受炼更生”。此外,约成书于东晋末南朝初的《太上洞玄灵宝赤书玉诀妙经》亦有云:“九祖种亲,腐骸更荣。魂升南宫,受化仙庭。”同样体现了亡亲受炼南宫、终成神仙的济度思想。不仅灵宝传统如此,南北朝时期上清派道士所作《洞真太上八道命籍经》中亦有相似表述:“拯度九玄、七祖父母,中外先亡,解释宿根,脱出幽夜,上升南宫,穷魂受度,转身生天;或在道门,逍遥福乐,与真结缘,流恩布泽,润洽后昆。”将李元海造原始天尊像与此经相对比,二者的济度对象都是亡亲:前者是“亡考妣”,后者是“九玄、七祖父母”;二者都希望受度成仙:前者“愿亡灵升度,受化仙庭”,后者言“上升南宫,穷魂受度,转身生天”;除了庇佑亡亲外,二者亦同时为子孙后代祈福:前者提及“来叶芳荣”,后者称“润洽后昆”。这样的济度观念在造像碑中不止一例,如北魏田良宽造像碑载:“学道成就,受练(炼)求陵,逍遥金阙,劝助一豪之袘,名掇像侧者成。”同样表达了北朝道民对学道、受炼及炼度后的神仙仙界“金阙”之向往。还有北魏太和廿年(496)道民姚伯多造像碑,直接言明希望姚氏亡亲“上升南宫神仙之土”,从而与“神仙为侣”并能“所愿克成”。以上,足见南方济度传统对北朝道教造像碑的广泛影响。

对佛教轮回观念的普遍接受,以及功德概念的普及,北朝地方信众将造像、诵经、济度斋法视为修成仙真的重要途径。可以说,造像碑是普通信众参与南宫炼度之载体,造碑者透过观念和文字建构了一个末劫救度、获取福报的神圣空间——进入此神圣空间(参与制作、供养或围绕造像碑开展仪式活动)即可超度更生、上升仙界、成为神仙。

以上,探讨了供养人对两类不同神圣空间的认识、理解与表达,从中我们看到了早期道教之北方传统与南方传统对造像立碑的影响。如前所言,寇谦之代表的皇家力量所修建的天宫已是“财力费损,百姓疲劳”,可想而知这种所费不赀的宗教活动对其时北朝中下层信众来说更是可望而不可及,因此他们只能采取自己可承担之方式——通过“自竭家珍”或“各竭家资”而造像立碑。当神像造讫则功德圆满,一方面,信众进入此神圣空间,不但能“见太上君”还能获得神佑而“所愿成□,寿命苌(长)延”。另一方面,亦能为其先祖亡亲祈福,如“造元始天尊像碑一区,借此微功,愿亡灵升度,受化仙庭”。这一切借助石材的坚固、永恒和不朽成为可能,又因神圣空间的建构而由俗入圣,从而成为信众与神交接、生身得道,末劫救度、获取福报之信仰载体。

三、由俗入圣:“神圣空间”与“神圣时间”

1.宗教现象学之于道教造像碑

米尔恰·伊利亚德(Mircea Eliade,1907—1986)是20世纪颇负盛名的宗教现象学者。在伊利亚德看来,任何具体的、世俗事物皆可转换为神圣;其志于从美索不达米亚、埃及、印度、中国等不同文化系统和不同历史时期的诸多宗教现象中整合出一种普世性范式。从已有研究来看,该范式已被应用于解释古今中外各类宗教现象。

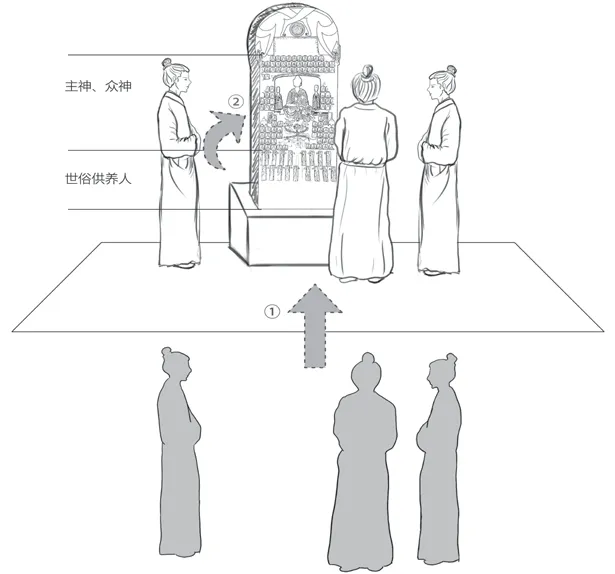

伊利亚德认为“神圣”作为宗教的本质,通过显圣物(hierophany)而在场。造像碑即是五、六世纪北朝道教信众眼中的显圣物——它们不再是单纯的石碑,而是成为神圣之物;信众崇奉的是具有神性的造像碑而并非石碑本身。这种超自然力量(造像碑中的主神)融入自然物体(普通石碑)的现象即伊利亚德所谓“神圣的辩证”。换言之,北朝民间道教的“神圣”借由造像碑作为象征,展现出神圣的向度,参与制作、礼拜供养是由俗入圣的媒介。具体而言,依此媒介完成了“俗”到“圣”的两次转换(图12)。一次是以观念的形式建构出“俗”到“圣”的转换——供养人由世俗世界进入神圣空间,透过仪式活动获取神圣力量;一次是以视觉的形式建构出“俗”到“圣”的转换——造像碑上的世俗供养人在主神的福佑下,超脱死亡、回归永恒。其中,前者对应“神圣空间”,后者涉及“神圣时间”。

图12 “俗”到“圣”的两次转换⑤图为笔者根据北魏正光四年(523)师氏七十一人造像碑之尺寸、形制按比例制作而成,意在对由“俗”到“圣”的两次转换进行示意。

2.“神圣空间”理论

对于北朝道教造像碑之神圣空间,可从伊利亚德理论中的“世界中心”“圣显”“坛场”,这三个角度予以诠释:

其一,宗教徒一般认为圣庙、宫殿、居住的房屋是位于“世界中心”,在那里会形成一个宇宙的突破(break)。比如高耸的山脉所象征的天国、土地所象征的世界心脏(世界中心)、神庙的岩石所象征的巴比伦“元水之口”等。这些空间正是因为强烈的象征意义而成为神圣的空间。伊利亚德认为这种“世界中心”的宗教思想也可以用来解释其他宗教信仰。比如本文所讨论的造像碑,即是北朝信众所认识的“世界中心”:不仅在碑面有各式龛、建筑形象、日、月、蟾蜍、玉兔、三足乌等所象征的天宫世界(天国);在祈愿文中还能见到他们对“世界中心”的直观描述,如“南侠大衢道,北托白淭川,西据蜲蛇山,东有达通千”“南化则滨□启误心,西涉则胡主启□,北训夷狄体善,东据则现生季俗”“东侠龙祁之□,西接大□,北据慈域,六□之□,南望咸阳秦川,中居汲壤”。这样的“世界中心”在北朝信众眼中“实是福田”,即以造像碑为中心的求神获福之处。对比伊利亚德的“世界中心”,造像碑是二维图像和文字所建构的、微缩的、神圣的“世界中心”。

其二,伊利亚德认为“圣显”(神圣的介入)将某一空间从周围的世俗空间中分割了出去,使这一空间变得神圣,从而拥有神圣力量;进入此空间则能成为宗教人(homo-religious),以区隔于凡俗之民;进入此空间,亦能分享此神圣力量,并与之交流。再看造像碑,碑面镌刻的太上老君、元始天尊等神像使造像碑得以“圣显”而成为显圣物,并将造像碑所处的这一空间变得神圣。正如北魏神龟三年(520)锜石珍造像碑所载:“感缘既周,凝神静乐,真容虽迁,像化弥振”,意思是尽管造像碑上的主神并非主神真身,但仍可借助神像“感缘既周”——即造像碑所处之神圣空间。换言之,信众借由显圣物,建构出了信仰所需的神圣场域,成为普通之人获得真理大道、成为神仙并最终超越自己有限性的特定场域。

其三,上述的神圣场域又因坛场、道场的确立带来仪式活动与神圣力量。碑面供养人题铭前常见“坛卫主”“坛卫”“坛像主”“坛日主”“坛越主”等称谓,表明造像碑形同“坛场”,象征着神圣的场所;而其所处之地则象征着“道场”,信众在此礼拜供养、举行宗教活动,构成了一个集合性的宗教中心(神圣空间)。造像碑所在的空间因此成为神圣的空间,在此神圣空间的一切仪式活动皆被赋予合法性,凡人依此仪式活动、借此神圣力量以达成各自之宗教祈求。这与伊利亚德所例举的建立火的祭坛(gārhapatya)以成为神圣空间的宗教现象别无二致。

总之,在北朝信众看来,造像碑所在的空间能对抗世俗,相对于周围的其他空间,它是神圣的、灵性的、超验的。因此,可以作为普通信众与神明、子孙后代与先祖等交接、互动之场所。是故,在造像碑中我们常看到信众对得道成仙的悬悬而望,如“学道成就,受练求陵,逍遥金阙”“教与仙药,精成则白日升天”;以及后人对已故亲属的殷殷之情,如“愿先背(辈)□亡永升常乐,居游神土”“愿使亡父母魂葬相□,安居泉宅,永侍大道”。

3.“神圣时间”理论

世俗时间是转瞬即逝的时间序列;相反,神圣时间是“永恒”的时间序列,因为它能够得到定期的“复归”——并且,这种“永恒复归”的宗教范式在伊利亚德看来是适用于所有宗教的。宗教徒借助定期的宗教节日、宗教仪式而进入到神圣时间之中,实现“永恒”和“复归”,可以说神圣时间在本质上是可以逆转的。换言之,宗教徒进入到神圣时间的循环往复中,即可超越世俗经验之向度而无限制地重新获得、重复体验神圣时间。

造像碑从组织造像到最后树碑开光,期间有诸多斋会、朝礼、祭祀等宗教活动,有相当部分的造像碑即与道教灵宝派“岁六斋”“月十斋”“三会日”“月设一斋”等宗教活动有关;另有一些有崇佛者参与供养的造像碑会特意选择在释迦牟尼诞辰日落成。这些由供养人精心挑选的活动时间,即是被诸神所圣化的时间。供养人正是在这些每年特定的宗教节庆日举办(参加)斋会活动,以期不断进入神圣时间。而一旦进入神圣时间,原初的宗教事件则得以重现并显现出神圣,比如西魏大统十四年(548)邑子七十人等造像碑载:“功就扬□,故能思慈,下降托民生李氏。”此即为神明下降、托生世俗之情境;再如,一些造像碑中还见有供养人对老君、原始天尊降临所授之经的修习和模仿。我们在造像碑中亦常看到“功就得崇讫,愿见太上君”“瑍若真容,现于今世”“圣像真容”之类的祈愿内容;在供养人看来,于特定宗教节庆日礼拜、供养是神明得以重现之媒介,而他们之所以渴望神明重现,是希冀依靠神明引发的灵验获得超越世俗的神圣力量。这种神圣力量,即如此三则祈愿文接下来部分所言:“邑子玆茂盛,师徒普延年。同畴兆劫寿,练质愿更仙”“如此种福,苌(长)入天堂……神仙为友,历观玉京……所愿成□,寿命苌(长)延。”“追资亡略,直登净境,独步虚空,逍遥天服”。在北朝道教造像碑中可见大量此类祈盼超脱死亡、不断更生、回归永恒的宗教愿望;当然,除了主要的、宏大的愿望外,神圣力量亦能“解决”世俗世界中诸如灾难、病痛、名利、财富等琐碎愿望,如“禳哉(灾)去(祛)祸”“无病少痛……来财宜宝,用之无尽”“官学名通,家国同美”“廪湌法响……七珍供足”等。这些大大小小宗教愿望的“实现”主要基于以下路径:供养人在造像碑中建构神明形象(包括以艺术符号所象征的、神明居住的天宫世界)——供养人在神圣的节庆之日以神明形象为中心所构造出的视觉、物质载体为载体举办宗教仪式——从而获得神圣时间的临在——并最终由俗入圣。

结 语

本文尝试探索对造像碑进行“空间”描述及宗教学解释的可能性和具体方法。造像碑是以地方民众为主体制作的视觉、物质遗存,通过在其内外建构神圣空间以作为广大信众供奉、礼拜的信仰载体。因此,以造像碑上的图像和祈愿文字去探索其时地方信众对空间的认识、理解以及自身的宗教观念、诉求等,一方面是可行的,另一方面也为文献史料稀缺的北朝道教美术研究提供了视角和材料。初步结论如下:

第一,从北朝造像立碑的宗教活动可见其时信众对神圣空间的建构与表现至少有五种方式:以龛的形式区隔空间、以线性透视提示空间、以特殊构图构造空间、以符号体系象征空间、以祈愿文字示现空间。其中,有造像碑上真实存在的、可以触摸的空间(物质性空间);也有由前者所转换的、可以感知的、有强烈转换经验的空间(观念性空间)。

第二,透过上述五种方式,北朝信众在造像碑内外构筑出两类神圣空间:依靠仙人接引而直接登升的空间以及借助炼形、度人度己的空间。或反映出其时供养人同时吸收北方天师道的“天宫”观念以及南方灵宝派、上清派的“度人”观念,将造像碑视为他们与神交接、生身得道,末劫救度、获取福报的显圣之物。

第三,伊利亚德的“神圣空间”与“神圣时间”理论亦可用来诠释北朝造像立碑的宗教现象:供养人由世俗世界进入神圣空间,此为供养人超越自身有限性的特定场域,透过仪式活动可体验神圣、获取神佑;世俗供养人在主神的福佑下进入神圣时间的循环往复中,从而超脱死亡、获得永恒。

最后,借用伊利亚德的话作为结束:“石头拥有恒久性、绝对性,透过宗教体验,石头传递出一种绝对存在的特质:超越时间、不可伤害。”

图1 北齐道民大都宫主马寄造像碑,图引《中国道教美术史·第一卷》。

图2 北魏田良宽造像碑,图引《中国道教美术史·第一卷》。

图3 北魏正光三年(522)茹氏一百人造像碑,图引《中国道教美术史·第一卷》。

图4 北齐武平岁次丁酉(577)清信弟子孟阿妃造老君像,图引《中国道教美术史·第一卷》。

图5 北魏延昌三年(514)张乱国造像碑,图引《北朝佛道造像碑精选》。

图6 北周武成元年(559)绛阿鲁造像碑,图引《北朝佛道造像碑精选》。

图7 北周武成元年(559)绛阿鲁造像碑,图引《北朝佛道造像碑精选》。

图8 北周建德元年(572)锜马仁造老君像碑,图引《中国道教美术史·第一卷》。

图9 北魏荔非氏道教造像碑,图引《中国道教美术史·第一卷》。

图10 北周建德元年(572)李元海造原始天尊像,图引《中国道教美术史·第一卷》。

图11 西魏大统十四年(548)蔡洪造太上老君像碑,图引《中国道教美术史·第一卷》。

图12 “俗”到“圣”的两次转换,笔者绘。