马来西亚巫统政府时期国际移民与民族国家建构

齐顺利 翟晓华

(1.广东工业大学 通识教育中心,广东 广州 510006;2.中国社会科学院 民族学与人类学研究所,北京 100081)

国际移民是全球化的一个重要组成部分。21世纪以来,西方学界关于国际移民的研究在深度与广度上均明显拓宽,既积累了丰富的实证资料,也为建构国际移民理论体系而积极探索,其基本理论大致上可以区分出三种取向:强调市场取向的经济理性选择理论;注重政治内涵的文明冲突论;强调全球化取向的跨国主义论[1]。

市场导向决定论,或曰经济理性选择理论,是国际移民理论探讨中一个颇有影响力的学派,它对印尼移民、菲律宾穆斯林移民前往马来西亚及华人移出马来西亚的部分动因有着较强的解释。越来越受到关注的跨国主义认为,唯有将国际移民置于全球化的大背景下,才能准确认识它的社会影响,正确评估它的未来,要求超越民族国家的范式,冲破民族国家理论框架的制约。著名国际移民问题专家斯蒂芬·卡斯尔斯提出,“政府欢迎资本、商品和观念流动,但却禁止人口流动的做法看来不大可能成功。”[2]当今世界国际移民蔚然成风,多个族群和多元文化共处一国已经成为一种常态。在卡斯尔斯看来,各国从18世纪以来试图建立有着共同语言、文化、传统和历史的单一民族国家,实际上是统治精英们想像的一种空中楼阁,正在成为一种强有力的神话[3]。然而,这在马来西亚出现了相反的趋势,巫统政府在马来西亚执政时,“有选择”地吸收国际移民,帮助生育率本来就高的马来人为主的土著从建国初全国人口的一半上升到今天的近七成,从而使马来西亚的族群构成发生了巨变。建国初期,由于马来人与非马来人人口数量相差无几,马来人极为担忧人口数量随时可能被非马来人超越以及随之而来的文明冲突,作为马来民族主义化身的巫统采取了一种反制措施,一度开放马来人的边界主动接纳印尼移民和菲律宾南部穆斯林。

当前国内外学界主要从经济理性选择的角度来分析马来西亚国际移民的现象,通过移出国和移入国的收入差距来探讨移民进出马来西亚的原因,较少探讨马来西亚国际移民背后的民族国家建构因素,而从文明冲突的视角来分析马来西亚国际移民的状况是对当前学界研究的一种有益尝试。

一、印尼移民与马来西亚民族国家建构

1997年,东南亚金融危机之前,出于经济上的需求和维持马来人政治上优势的考虑,巫统政府热忱欢迎印尼移民来马来西亚工作,并在20世纪七八十年代开放马来人的边界主动接纳印尼移民。东南亚金融危机期间,马来西亚开始担忧印尼劳工在外劳市场中的过高比例,于是在政府的刻意管理之下,印尼劳工在外劳市场中的比重大幅下降。

马来西亚和印尼地理相近、语言相通、文化相似,同属马来世界。马来人历史上辉煌一时的马六甲王朝,就是由来自印尼苏门答腊岛的王族所建立的。苏门答腊岛、马来半岛以及其他马来群岛之间的移民很早就已出现。

西方殖民者到来后,把马来半岛和苏门答腊岛东海岸之间形成的文化统一体切开,并划分为“荷兰人势力范围”和“英国人势力范围”,但这两个“势力范围”之间仍广泛存在着个人和家庭亲属纽带的联系。马来人中的相当一部分来自印尼移民,“1931年,生活在以前受保护各邦的59.4万马来人中有24.4万人,或者是尼德兰东印度第一代移民,或者是1891年后印尼移民的后裔”[4]184。印尼移民与马来人都讲马来语和信奉伊斯兰教,并拥有相似的体貌特征,故英国殖民政府将印尼移民归入马来人。

建国初期,马来人与非马来人都约占总人口的一半。马来人政治上占有优势,华人在经济领域一枝独秀,印度人在种植业领域有所专长,马来人与非马来人基本上处于势均力敌的局面。在马来西亚议会民主制中,人口多就意味着选票多,意味着政治上处于优势。由于马来人与非马来人人口相差无几,马来人极为担忧本族人口随时可能被非马来人超越。如果在政治上失去优势,马来人自认为将陷入万劫不复的境地。在这种威胁时刻萦绕的日子里,马来人视印尼移民为增加本族人口的一个重要来源。

20世纪七十年代,马来西亚经济开始起飞,人们纷纷从低收入的农业进入中高收入的制造业、商业等领域,与此同时种植业、建筑业和家政服务业劳动力出现短缺。作为东南亚的人口大国,印尼经济无法吸纳过多的劳动力,同时印尼与马来西亚在发展水平上存在着较大差距,在“推—拉”因素的作用下,印尼劳工大批涌入马来西亚。

马来西亚还从泰国、越南、菲律宾和孟加拉等国引进劳工,但是印尼劳工受到偏爱。对当地雇主来说,印尼劳工的语言与马来人相似,可以沟通无碍,降低成本,提高工作效率;对政府来说,印尼劳工比较容易融入马来社会,增加马来人人口,扩大马来人在政治上的优势。“20世纪七八十年代,来自印尼的移民很容易获得马来西亚永久居民的地位(一般在3到6个月之内)。”[5]印尼移民没有什么困难就拥有了马来人的新身份,到下一代,他们的子女就成为“纯”马来人,成为受欢迎的种族成员[4]341。可以说,在1997年东南亚金融危机爆发之前,马来西亚对印尼劳工采取了欢迎的态度,但金融危机后,马来西亚对印尼劳工的态度改变,从欢迎到限制[6]。

马来西亚对印尼劳工态度的转变主要原因有三。第一,金融危机波及马来西亚,马来西亚出现大量失业人员;第二,印尼劳工在马来西亚外劳市场中的比重达六成以上,马来西亚想要摆脱对印尼劳工的过度依赖;第三,以马来人为主的土著在人口数量上稳步增加,20世纪九十年代接近60%,并且有利的选区划分使马来人在政治上的优势尽显。在这些因素的共同作用下,马来人对印尼劳工不再像以前那么宽容。

印尼劳工的负面影响开始受到关注。金融危机期间,马来西亚警方抓捕了许多印尼非法劳工。这些非法劳工在多个关押地发生骚乱,对社会秩序形成严重威胁。2002年6月1日,据《新海峡时报》显示,大部分偷盗、强奸和谋杀的案件与印尼劳工有关。2002年,马来西亚政府开始实施“印尼劳工的最后雇佣”政策,并遣返大批印尼劳工。在遣返过程中,马来西亚管理不当导致几十名印尼劳工死亡。印尼对马来西亚提出激烈批评,认为经济不景气的时候,马来西亚的做法是极不负责任的。

金融危机期间,马来西亚政府一度全面停止引进外劳,想优先保证本国公民就业,但是本国公民不愿从事外劳所做的工作。在雇主强烈的反对下,马来西亚政府被迫解除禁令。与此同时,马来西亚政府强力扫除非法外劳,促使非法劳工变换身份,以合法身份在马来西亚工作,最后的结果是印尼合法劳工在马来西亚合法外劳中的比重大幅上升,从1999年的65.7%上升至2000年的74.8%[7]。于是,马来西亚政府采取一系列政策减少印尼劳工,包括鼓励引进其他国家的劳工,鼓励企业以最后顺位雇佣印尼劳工等政策。在政府刻意治理下,印尼劳工在马来西亚外劳市场中的比重逐年减少。截止2015年12月,马来西亚合法外劳共计2,135,035人,其中印尼劳工有828,283人[8],印尼劳工所占比例仅为38%。

二、华人移民与马来西亚民族国家建构

在巫统政府主导下的民族国家建构中,华人被视为非“大地之子”,而是曾经的移民,不能与马来人共享平等的公民权。在这种情形下,华人专业人才和技术人才纷纷移往第三国,这对旨在成为高收入国家的马来西亚提出了严峻挑战。

第二次世界大战后,马来亚提出了独立的要求,谋求摆脱殖民统治,英国也意识到殖民地的民族解放运动是大势所趋。独立前夕,马来人与非马来人的政治精英达成协议:确保马来人在政治上的主导地位,同时保证向非马来人开放公民权及不干预非马来人的经济[9]。1957年,在华人、马来人和印度人三大族群的共同努力下,马来亚取得独立。1963年,马来亚扩展为马来西亚。

随着时间的推移,马来人与华人都愈来愈不满于建国时达成的“马来人主政、华人经商”的契约。1969年,马来人与华人之间爆发了建国后最为激烈的一次冲突----“五·一三”事件。此后,马来西亚加快了民族国家的建构进程,在马来人看来,马来西亚只是名义上的马来人国家,并没有落在实处。独立宪法规定了国家的仪式和实质的基础应立足于马来文化和马来政治的遗产,但当时马来西亚的经济和教育领域都没充分反映这些。当时,马来人在经济上较为落后,多数马来人居住在农村。1970年,马来人在农村人口中的比例为63.4%,华人的人口比例则为26.1%,与此同时马来人在城市人口中的比例为27.4%,而华人的人口比例则为58.7%,[10]这表明马来人与华人在经济领域存在着清晰的结构性差异。当时马来西亚也没有完全建立起以马来语为主要媒介语的国民教育体系,国内还存在着以英语、华语和印度语为教学媒介语的学校,统一的国民教育体系有待建立。

“五·一三”事件后,巫统加紧了政治控制,推出了全面扶持马来人的“新经济政策”,极力排斥华文教育和华人文化。随着在政治、经济、教育和文化上全面受限,华人纷纷向海外移民。20世纪九十年代,马来西亚政府调整了对华人的政策,但是与华人的期望仍有较大差距,华人仍然不断向海外移民。

新加坡是马来西亚华人移民最多的国家。新加坡政府没有公开过马来西亚华人移民的数据,但可以从新加坡几次的人口普查中推算出来。新加坡人口普查都会提供国外出生人口的相关数据。但新加坡人口普查不会将人口普查间隔期死亡的移民和移入后不久又移出的移民计算在内,并且1990年之前的人口普查没有将永久定居的外国人和仅仅是短期学习或工作后又回国的外国人区分开来。

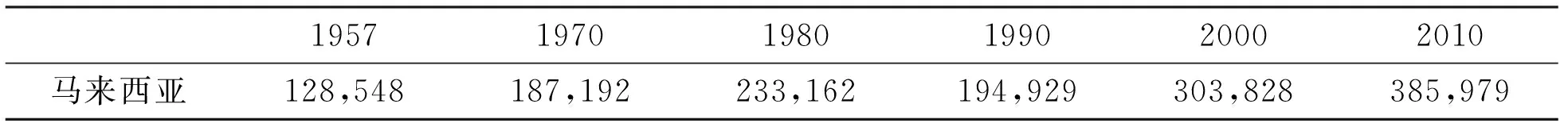

新加坡居民中出生于马来西亚的人口分布(1957-2010)

据上表推算,从1957年到2010年,马来西亚共向新加坡移民257,431,其中大部分是华人。比如2000年的新加坡人口普查,在303,828人的马来西亚移民中,华人移民为258,406,马来人移民为28,184,印度人移民为15,317人,其他族群为1,921[11],华人移民约占移民总数的85%;2010年在385,979人的马来西亚移民中,华人移民为338,501,马来人移民为25,036,印度人移民为20,483,其他族群为1959[12],华人移民约占移民总数的88%。由此可知,从2000年到2010年,马来西亚华人向新加坡移民80,095人。

澳大利亚是马来西亚移民第二多的国家。据澳大利亚国家统计局2015年的估算,澳大利亚常住居民中在马来西亚出生的人口有156500[13]。另据2006年的人口普查统计,在马来西亚出生的常住居民中大约三分之二(62.7%)有华人血统,11.7%有马来人血统,5.7%有印度人血统,4.7%有英国人血统(部分移民没有讲自己的血统);反映到家庭用语上,在马来西亚出生的常住居民在家里讲普通话(20.2%)或广东话(26.4%),二者几乎占了在马来西亚出生的常住居民的一半[14]225。

澳大利亚移民问题专家格雷姆·雨果认为,马来西亚移民中相当部分是专业人才和技术人才。在2006年的人口普查中,在马来西亚出生的成年人口中超过40%拥有大学或大学以上的学位,而澳大利亚只有15%拥有大学或大学以上的学位;在工作岗位上,在马来西亚出生的移民更多集中在专业性职业,每10个在马来西亚出生的移民有4个从事专业性职业,而澳大利亚只有2个;在薪资上,在马来西亚出生的移民周收入的中位数是557澳元,而澳大利亚所有工作者的周收入中位数是466澳元[14]226-227。可见,在澳大利亚,来自马来西亚的移民中相当部分是拥有专长和技术的群体。

对马来西亚而言,大批拥有专长和技术的华人移民海外,这无疑是人才流失,但巫统政府在马来民族国家建构的背景下并不这样认为。20世纪七十年代,李光耀告诉马来西亚总理拉扎克,马来西亚许多受过高等教育的华人、印度人移民到了澳大利亚和新西兰,使马来西亚蒙受人才外流的损失,他却回答说:“这不是‘人才外流’,是‘麻烦外流’,把麻烦都排出马来西亚。”[15]

英国、美国、加拿大、新西兰和文莱等国也是华人移民较多的国家。马来西亚政府没有公布过华人移出国外的数据,但根据马来西亚数次人口普查和人口自然增长率,估算出1957-2010年间,马来西亚华人再移民总数约达113万人[16]。据世界银行保守估计,2010年马来西亚有海外移民一百万,并且马来西亚海外移民人数迅速增加,过去30年来,海外移民增长了4倍,而这些海外移民中三分之一是有专长的人才,其中54%的人才流往新加坡,新加坡是吸收马来西亚人才最多的国家[17]12。2011年2月,世界银行对194名在海外居留或就业的人士进行调查,受访者表示留在国外的主要原因是经济方面的诱因和马来西亚缺乏社会公平。受访者居留海外的原因中,有66%是为了事业,60%认为马来西亚缺乏社会公平,54%为了报酬,有30%留学后在当地居留,28%人因为安全和治安, 23%则由于政治因素,12%认可国外的宜居性[17]121。

人才流失过多对国家的长远发展来说极为不利。20世纪七十年代,马来西亚已成为中等收入国家,但至今仍无法跨越中等收入陷阱成为高收入国家。巫统政府也日渐意识到国家依靠低成本的竞争优势难以为继,马来西亚要成为高收入国家,需要转向高附加值和知识密集型的产业[18]。

三、沙巴州菲律宾穆斯林移民与马来西亚民族国家建构

马来西亚由13个州和3个特别行政区组成,沙巴州和沙捞越州位于加里曼丹岛北部,与马来半岛隔海相望,俗称东马。主要来自菲律宾南部及部分来自印尼的穆斯林源源不断地进入沙巴州,极大地改变了沙巴州的族群构成,穆斯林群体由建国前的近四成增加到近期的近七成。在议会制下,穆斯林群体的壮大,为巫统曾经控制沙巴州政权提供了便利。

1963年,沙巴同沙捞越、新加坡、马来亚共同组成马来西亚联邦。两年后,新加坡退出联邦。当初为了吸引沙巴和沙捞越加入马来西亚,联邦政府允许两州拥有管理移民的权力。

自1967年到1985年,穆斯塔法和哈里斯两位穆斯林先后担任沙巴首席部长。这一时期菲律宾南部战乱以及沙巴发展经济的需要,来自菲律宾南部和印尼的穆斯林大批进入沙巴州。这引起了沙巴州最大族群----卡达山人的警惕。卡达山人是当地土著,大多信仰基督教,与信仰伊斯兰教的马来人有较大不同。卡达山人一直担忧州政府的伊斯兰化政策,以及不断增长的穆斯林人口对其形成的挑战。1985年,卡达山人成立了自己的政党----沙巴团结党,拜林为党的领袖。

在卡达山人和华人的协同下,沙巴团结党赢得了1985年的州选,拜林从1985年到1994年担任沙巴州首席部长,主张严格控制移民。出于政治上的权宜之计,沙巴团结党在1986年加入了以巫统为首的执政党联盟----国民阵线。但在1990年的全国大选中,沙巴团结党脱离国民阵线,加入了首相马哈蒂尔的对手----东姑拉沙里为首的人民联合阵线。马哈蒂尔将这一举动形容为“背后插一刀”,并立即在沙巴成立巫统支会。在1994年的州选中,沙巴巫统领导下的国民阵线使用各种手段最终赢取政权,并在以后的州选中连续获胜至2018年州选。在2018年的全国大选中,巫统领导下的国民阵线败选,失去联邦政权,导致沙巴巫统领导下的国民阵线中的州议员纷纷跳槽至希望联盟,最终失去州政权。

巫统当初之所以能够进入沙巴且不断扩充势力,除了巫统拥有庞大的政治经济资源外,也在于巫统仿效穆斯塔法和哈里斯两位首席部长,不断吸收穆斯林移民,扩大穆斯林群体。这种做法改变了沙巴的族群构成。1960年在北婆罗洲(沙巴旧称),信仰伊斯兰教的人有37.9%,信仰万物有灵论的人有33.3%,信仰基督教的人有16.6%,信仰其他的则有12.2%;2010年在沙巴,信仰伊斯兰教的人有65.4%,信仰基督教的人有26.6%,信仰佛教的人有6.1%,信仰其他的人有1.6%,没有信仰的人有0.3%。这一时期各族群人口增减不一,沙巴的族群构成发生了巨变。1960年,沙巴最大的族群卡达山人在沙巴的人口比例为32%,在2010时仅占17.82%;曾经的第二大族群华人1960年在沙巴的人口比例为23%,2010年仅占9.11%;而马来人可以说是从无到有,马来人1960年在沙巴的人口比例仅为0.4%,2010的人口比例已上升为5.71%。沙巴马来人的人口增长迅速,1991年人口普查时有106,740人,2010年人口普查时已达到178,029人,增幅将近67%。

沙巴马来人人口的急速增长与巫统开放马来人的边界有关。马来西亚宪法中将马来人定义为信仰伊斯兰教、习惯讲马来语、遵守马来习俗者[19]。当年巫统决定进入沙巴,对抗沙巴团结党时,巫统将马来人的边界放宽,变成只要是土著(最好是穆斯林),就能加入,成为“我”,以对抗非穆斯林土著的“非我”[20]。虽然土著和马来人都属于“大地之子”,按照宪法都可享有特权,但在以马来人为主的国家里,马来人显然比其他土著拥有更多的优势,于是许多土著纷纷选择加入马来人族群。

在沙巴,信仰伊斯兰教的还有巴夭、苏禄等族群,此外沙巴的外国移民也多是来自菲律宾南部和印尼的穆斯林。据2010年人口普查,沙巴的非马来西亚公民有867,190,占沙巴总人口的27.8%,成为沙巴第一大群体。

除了当地土著外,穆斯林移民也是巫统归化的一个重要对象。马来西亚盛传20世纪九十年代巫统在沙巴有一个“身份证计划”,或称“M计划”(M是马哈蒂尔的简称),即发出大量身份证给穆斯林移民。由于过多的移民为沙巴带来了诸多问题,沙巴人特别是非穆斯林群体一直颇有怨言。2012年,马来西亚政府成立皇家调查委员会调查沙巴人口激增的原因和外国移民变身为马来西亚公民的问题。马哈蒂尔在出席听证会时,否认该计划的存在。但沙巴移民问题研究专家庄永谅认为,截止2010年,估计有多达75万外国移民及其后裔从“身份证计划”获益,获得长住沙巴的权利,另外沙巴选民册内至少有20万外国移民[21]。

沙巴松散的管理为外国移民获取身份证提供了便利。1987年开始,马来西亚公民在办理身份证时需要提供出生证。按照相关规定,父母在婴儿出生的42天内应到政府登记。这对那些地处内陆、偏远小岛的沙巴人来说有一定难度。如果逾期,政府需要寻求社区领导、农村头人来查验情况,这些人中的部分人员由于被贿赂而做出伪证,导致政府将身份证发放给了外国移民。实际上,外国移民变身马来西亚公民的问题也和沙巴独特的地理位置、历史相关。历史上,沙巴与周边地区紧密地结合在一起。近代西方殖民者的到来才打破了这一进程,并确立了马来西亚、菲律宾和印尼的地理边界,但是当地和周边地区人们之间的语言、亲属关系难以割断。对于来自菲律宾和印尼的亲属,当地居民往往乐于提供帮助和支持。而沙巴政府出于政治上的考虑在很多时候默认了外国移民的欺骗活动,正如沙巴前检察总长赫尔曼·卢平所说:“沙巴人普遍相信巫统和沙统(沙巴前首席部长穆斯塔法建立的政党)的领导人都想让这些人(非法移民)留下来变身为公民以投票支持穆斯林为基础的政党。”[22]

客观而言,沙巴人口的增长速度远超邻近的沙捞越州和全国平均水平。1970年沙巴州的人口为653,304[23],2010年为2,250,215(不包括外国移民)[17],增加了约3.4倍;1970年沙捞越州的人口为976,269[23],2010年为2,286,067(不包括外国移民),增加了约2.3倍,而从1970年到2010年马来西亚的人口增加了约2.6倍。

在全球化背景下,巫统政府有意选择、接纳与马来人有着相似文化的印尼移民和菲律宾南部穆斯林移民,对华人进行一定的限制和排斥,大批华人随之移往第三国,这在一定程度上帮助了以马来人为主的土著从建国初全国人口的一半上升到今天的近七成,而华人则从近四成下降到今天的两成多一点。族群构成的变化对马来西亚族群政治产生了重大影响。在华人日渐变身为少数族群的背景下,马来人开始意识到华人无法获得政治权力并成为马来西亚政治的主导者。政治意识的变化对马来人产生了深远的影响,马来人不再陷于族群政治的迷思----华人一旦执政,马来人将陷入万劫不复的境地。2018年大选中,相当部分的马来人敢于对异常腐败的巫统政府投下反对票,与绝大部分华人一同选择了反对党联盟----希望联盟,在马来西亚历史上第一次实现了政权更替。

马来人与华人从建国初的政治、经济各有优势,两者力量不相上下转变为马来人在政治、经济、教育、文化等各领域处于支配地位。可见,巫统政府时期的马来西亚正在建构一个马来人的民族国家。民族国家本质上是以民族对国家的认同为基础的主权国家,而要全面实现和巩固民族对国家的认同,国家就不能只属于某些人,而应该属于这个国家的所有人或民族的所有成员,即属于全体人民[24]。马来人一向认为,自己拥有国家的主权,华人和印度人是曾经的移民,非“大地之子”,从而在马来西亚形成了“一个国家、两种公民”。这种狭隘的民族国家定义影响了其他族群对国家的认同,无法激发所有族群巨大的创造活力,从而使马来西亚在激烈的国际竞争中处于劣势。今天,马来西亚如要吸收高层次人才回国,就需要改变非马来人的政治地位和修改不平等的政策,因为马来西亚的国外移民大多是非马来人。