立足单元统整 推进深度学习

王清

【摘 要】深度学习,倡导以单元为整体,引导学生开展基于单元整合、关联和发展的学习。教师以人教版教材六年级下册“圆柱和圆锥”单元为例,着眼“学什么”“怎么学”两个研究板块,从“通读教材,重组课时,为深度学习做准备”和“整合活动,躬行深思,落实深度学习”两个实践维度出发,提出推进“单元统整教学”的具体策略,以发展学生的核心素养,彰显学科的育人价值。

【关键词】单元统整;深度学习;圆柱和圆锥

随着课堂变革的深入,“深度学习”应时而生,成为教育理念新的风向标。单元统整教学能有效打破单课时教学的“各自为政”,以整体构建代替局部累加,推动学生认知结构系统化,有效引领学生深度学习。客观地说,单元统整教学已成为推动深度学习、实现核心素养目标的重要抓手。那么,单元统整从何入手,深度学习又如何达成呢?本文以人教版教材六年级下册“圆柱和圆锥”单元的教学实践为例,从“学什么”和“怎么学”两个方面来谈谈如何进行单元统整教学,以拓展学生的深度学习空间。

一、学什么:通读教材,重组课时,为深度学习做准备

小学数学教材由一个个相对独立的单元构成,同一单元中的知识链条前后衔接、环环相扣,自然地构成一个整体,这样的学科特点给单元统整拓宽了空间。教学前,可以尝试从内容编排、认知序列、学习素材、教学目标四个视角展开系统剖析,探寻单元统整教学的切入点。

(一)聚焦编排“相似”处

分析教学内容的编排特点,是单元统整的基础。数学知识间的内在联系让某些课时的内容编排显得颇为相似,找出这些“相似之处”,有利于更好地整合教学,避免重复机械的学习。“圆柱和圆锥”单元的主要内容有:圆柱和圆锥的认识、圆柱的表面积、圆柱和圆锥的体积。对“圆柱”和“圆锥”而言,教材编排的相似之处颇多:教学方式上都是结合实物,通过观察、比较、操作、交流等活动来探索特征;数学思考上都是让学生在计算方法的探索、公式的推导过程中,体会转化、推理、极限等数学思想;教学目标上都是让学生了解平面图形与立体图形之间的联系和转换,从而发展空间意识。聚焦这些相似之处进行单元统整,能节约教学时间,提高学习效率。

(二)打破序列“重构”时

在全面了解单课时的内容编排后,教师应着手研究单元学习的整体序列,看看是否能“调整、优化学习序列”或“拓展和开发新的学习资源来重组学习序列”,从而将教材内容改编成满足学生深度学习的資源。“圆柱和圆锥”单元重组学习序列前后的课时安排,如图1所示。(注:带*号的是圆锥内容的例题)

重组后的学习序列打破了“两个几何体逐一教学”的模式,按照“几何体认识—表面积—体积”的学习顺序实现对比教学,突出知识间的联系与区别。并且在将“圆柱的认识”和“圆锥的认识”两课时整合后,又添加了“圆柱和圆锥的制作”这一课时的内容。这样的调整,并没有完全打破原有教材内容的逻辑框架,也没有刻意超越知识前后的认知顺序,而是基于学生的认知需求进行合理安排,以促进学生的深度学习。

(三)关注素材“衔接”点

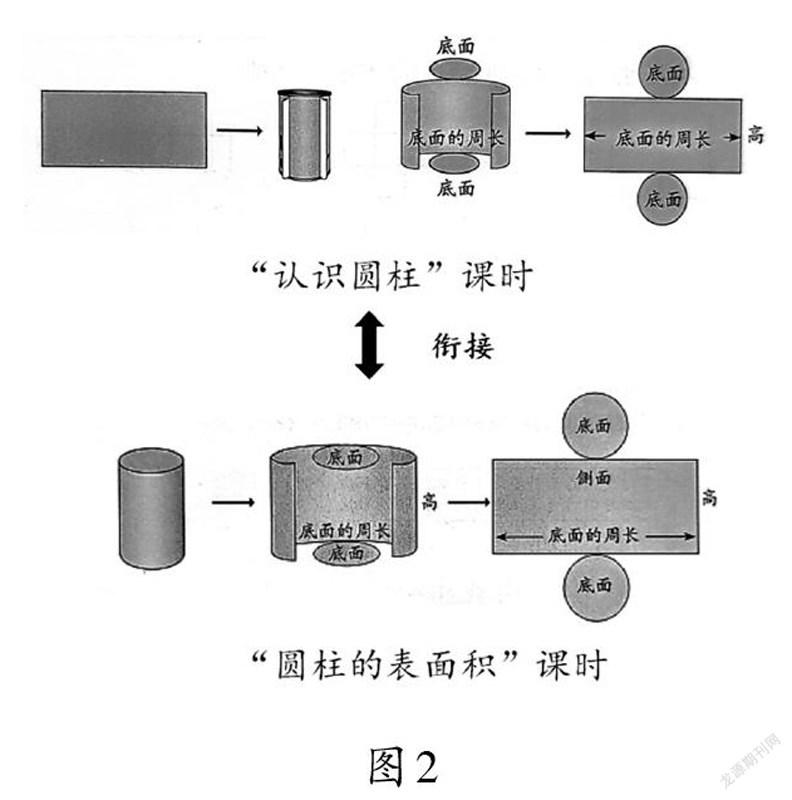

数学学科具有生活化和系统性的特点,教材中呈现的主题图、问题情境、插图等学习素材往往都有着微妙的联结。有些主题图串联了整个单元的内容,如“角的初步认识”单元、“表内乘法”单元等;有些课时中的例题呈现了延续性的情境,如“运算定律”单元中有4个例题都呈现了“李叔叔骑车旅行一星期”这样一个生活场景;有些插图、操作材料前后呼应,如“认识圆柱”一课中“侧面展开图”的插图与“圆柱的表面积”一课中“推导表面积公式”的插图(如图2),就像是“发生”与“发展”的关系。关注这些素材的衔接点,深入挖掘其呈现的意义和本质,可以让单元统整更具生长性。

单元学习目标的定位与落实是单元统整的关键。教师在把握单元内容和学生学情的基础上,要先确定整体目标,再细化到具体课时目标。整体目标要指向学生的发展,重点关注数学学科的思想方法,突出高阶思维。具体课时目标是对整体目标的系列化的分解与分层,侧重于学生对知识意义的理解和解决问题能力的提升。比如,“圆柱和圆锥的制作”是单元统整后添加的内容,其教学目标定位如下。

1.进一步认识圆柱和圆锥,掌握它们的基本特征以及底面、侧面和高之间的关系。

2.通过观察、设计和制作圆柱、圆锥模型等活动,了解平面图形与立体图形之间的联系,发展学生的空间意识。

3.经历圆柱和圆锥的形成过程,体会转化、推理、极限等数学思想。

这样的课时目标让本课的教学不仅是对前一课时的深化,也是为后续学习侧面积、体积做铺垫,同时也涵盖对数学思想、高阶思维的要求。重新定位后,课时目标更清晰,与单元整体目标更契合,能让学习达到“部分之和大于整体”的效果。

二、怎么学:整合活动,躬行深思,落实深度学习

按重组的课时扎实地进行教学,是单元统整教学得以落实的重要保证。在每个课时的教学中,要注意将不同知识点整合起来,通盘考虑如何设计实践体验活动,从而为学生提供深度学习的机会与空间。下面以“圆柱和圆锥的制作”教学为例,用三个实践活动来谈谈如何落实深度学习。

活动一:设计与制作,探究“表面”

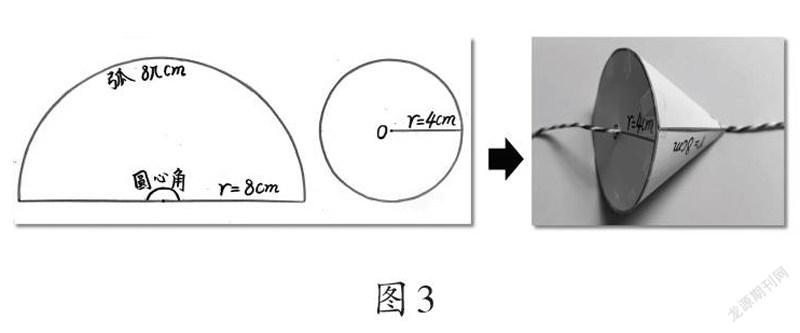

一个立体图形最先进入人们视野的就是“表面”,因此,先分析几何体特征,再设计制作,就完成了图形“建模”的过程。教师教学时,可以设计“分解—模仿—合成”的活动。先分解模型,通过“想象画一画”“动手剪一剪”“展开看一看”等活动,让学生对展开图有直观的认识,并理解“化曲为直”的数学思想。再尝试设计图纸,制作立体图形。圆柱的制作比较简单,可以让学生独立完成,再迁移到圆锥的制作。圆锥的侧面是个扇形,可以通过小组讨论、全班交流的方式总结设计图纸的步骤:①确定扇形的半径(如8厘米),圆心角(如180°),画出扇形;②计算弧的长度(2×8π×1/2=8π厘米),弧的长度就是底面圆周长;③计算底面圆半径的长度(8π÷π÷2=4厘米),画出圆形,再小组合作,动手制作(如图3)。圆柱和圆锥的制作过程可以让图形中各“关联量”之间的关系分明可见,也让学生对“表面积”眼见为实,有效关联了后续知识。

活动二:律动与想象,洞悉“本质”

怎样能得到一个立体图形?除了可以“组面成体”,还可以“面动成体”“累面成体”。教师教学时,可以通过“一个面的运动”和“一个面的叠加”两种方法,让学生看见轨迹,体验立体图形的形成过程。如设计“动手快速旋转长方形和三角形硬纸(如图4)”“想象一个圆垂直向上(或向下)平移”“动手叠加相同大小的圆纸片(如图5)”“想象叠加的圆片越来越小直至一个点”等活动,在培养学生空间观念和极限思想的同时,让学生体会立体图形形成的本质,感受“体积”存在的意义。

活动三:对比与总结,提炼“共识”

学生在参与“圆柱和圆锥的制作”实践体验活动后,能深入理解圆柱和圆锥的特征,进一步明晰两者之间的联系,从而形成更为全面的知识体系,促进思维品质的提升。教学时,教师可以设疑:“请你想象一下,圆柱能否变成圆锥?”引导学生想象:圆柱的上底面向圆的中心点不断缩小,直至缩小为一个点时,圆柱就变成了圆锥,这时,圆锥和“变形之前的圆柱同底等高”。同时,让学生制作表格(如表1),分析两者的异同点,使学生学后有反思、有归纳、有辨析。

数学学习的土壤,在多种元素的“融合”中变得松软而丰盈。通过调整、添加、整合、重组等方法,做好单元内容间的起、承、转、合,教学便慢慢从单篇向单元进阶,逐渐实现单元结构化,学生的学习便也自然生成。而这,就是单元统整下深度学习的最美模样。

参考文献:

[1]马云鹏,吴正宪.深度学习:走向核心素养(学科教学指南·小学数学)[M].北京:教育科学出版社,2019.

[2]陈芳,邵汉民.单元整体设计 完善学习序列:以“三位数乘两位数”的单元教学为例[J].教学月刊·小学版(数学),2019(3).

[3]束苏敏,林俊.在想象中丰富学习体验:《圆柱和圆锥的认识》教学设计与评析[J].小学教学设计(数学),2020 (1/2).

(浙江省绍兴市上虞区谢塘镇中心小学 312369)