素养导向下的情境任务设计探析

于光荣 朱艳丽

【关键词】核心素养;情境教学;《灯笼》

“发展学生的核心素养”是《义务教育语文课程标准(2022 年版)》所倡导的核心理念,“素养不只是知识与技能,它是在特定情境中通过利用和调动心理社会资源(包括技能和态度)以满足复杂需要的能力”[1],也是个体在解决复杂现实问题过程中表现出来的综合性品质。“学习情境是开展核心素养教育的重要载体”[2]。在当前的教学中,许多教师顺应课标理念,推进课堂教学改革,积极进行“情境创设”探究。然而,由于对情境理解狭隘,往往会进入情境误区,如误将问题当情境的“问题式情境”设计,靴帽式的“伪情境”设计,无关联、无进阶的“情境点”设计,这些情境创设无法激发学生全程主动参与的热情。

语文教师创设情境时应聚焦核心素养目标,遵循学生核心素养形成的内在规律,创设真实的语用场景,驱动学生积极进行语文实践活动。此外,要把“情境点”连接成进阶式的情境任务链,不仅让情境“链状推进”贯穿课堂教学,还应以情境任务驱动学生调动已有知识经验解决问题,培养其语言运用和创新思维能力,提升其审美鉴赏能力,渐趋培养语文核心素养。

一、依据素养目标,创设主线情境任务

“创设学习情境时要始终牢记语文核心素养目标,使学习情境始终为实现特定的教学目标服务。”[3]语文核心素养最基础的就是语言的建构与运用。吴伯箫的《灯笼》是统编教材八年级下册课文,是一篇笔法自由、情调优雅而又感情激越的抒情散文,其所在单元的课文均具有“民俗文化”元素,但《灯笼》不尽于此,还表达了作者保家卫国的意志和热情,所以本文的学习目标不能仅局限于对“民俗文化”的探究。笔者认为以发展语文学科核心素养为根本旨归,可将《灯笼》一文的学习目标设定为:默读文本,梳理与灯笼相关的记忆;反复阅读,理解灯笼的文化内涵,体会作者寄寓的情思。确定了本文的素养学习目标后,可以围绕语文的语用价值,将分散的学习目标、文本内容、实践活动统整起来,创设如下“主线情境任务”:

为弘扬中华传统文化,徐州电视台拟拍摄微电影《灯笼》,邀请你来担任编剧,完成拍摄任务。

这一情境任务聚焦“为弘扬传统文化拍摄微电影《灯笼》”,统整了零散的文本学习内容,不仅与学生真实生活相关联,符合学生认知水平,而且具有趣味性、创造性、挑战性,能有效推动其他学习活动围绕这一主线情境任务有序进行。

二、依据层次性原则,建构层递性任务链

具有统整性的主线任务情境是驱动学生主动学习的有效场域。在这一场域中,学生需要完成一系列任务才能达到学习目标,因为学习目标通常不是通过一个任务来实现的。而学生的学习活动又是一个由易到难、由简单到复杂,有层次、有梯度的循序渐进的过程,所以教师创设情境任务时,还应依据层次性原则设置不同阶段的情境任务,为不同的教学任务服务。不仅如此,还要确保各任务之间有内在联系,是循序渐进的,形成进阶式“情境链”,才能有效推动学生向文本更深处漫溯,激发他们积极主动探究的热情,提高他们解决实际问题的能力,从而促进其语文素养的提升。

例如《灯笼》一文,在主线情境任务下,可以创设如下情境任务链:寻找镜头,设计镜头,配宣传文案。这三个情境任务之间具有层递性,第一个任务指向对文本内容的理解;第二个任务指向鉴赏文章语言,认知文中“灯笼”的民俗文化、文化价值、作者情思;第三个任务指向创意写作,深刻理解“灯笼”的文化内涵并体认作者寄寓的思绪、情思。三个情境任务相互关联、环环相扣,又以链状推进,能力层级逐渐递升,建构了立体的进阶式学习路径。

三、依据文本内容,设置低阶层情境任务

教师创设具体情境任务时除应聚焦语文核心素养目标,遵循学生核心素养形成的内在规律外,还应面向全体学生创设适合不同阅读水平的情境任务,而文本是最好的依据。《灯笼》一文“以散文的自由笔法,抒写了作者关于灯笼的一些记忆,从不同方面表达了灯笼对于他乃至民族的重要意义”,根据这一内容,紧扣学习目标“梳理与灯笼相关的记忆”,可以设置指向文本核心内容的情境任务:

情境任务一:这篇文章可以给微电影提供哪些镜头?请阅读文本寻找镜头,并试着用短语给它们拟写名字。

“寻找微电影镜头”情境任务的创设具体指向对文本内容的理解,梳理作者早年与“灯笼”相关的生活景象,指向低阶能力层级。此任务以“灯笼”为联结点,学生在寻找镜头的情境任务推动下主动与文本沟通,既规避了凭空猜想的弊端,又激发了学生主动探究学习的兴趣。学生通过阅读课文第2 至第11 段,可以梳理出如下与“灯笼”相关的镜头画面:话说灯笼(第2 段),接祖父夜行灯或灯迎祖父(第3 段),慈母之爱灯或挑灯上下灯学(第4、5 段),乡俗还愿灯或高挂村头灯(第6 段),元宵赶灯或元宵张灯(第7 段),族姊远嫁灯(第8 段),朱红描字灯或纱灯描红(第9 段),献帝灯笼或温暖宫灯(第10段),挑灯看剑或灯笼下的马前卒(第11 段)。学生始终处在与文本对话的情境中,完成寻找并用简洁语言概括文中与“灯笼”有关场景的任务。这样既培养了学生独立阅读的能力,符合《灯笼》作为自读课文的学习要求,也发展了学生筛选信息的能力及概括能力,能力层级明确。

四、依据接近性原则,设置高阶层情境任务

所谓接近性原则来自苏联著名心理学家维果茨基的“最近发展区”理论。维果茨基认为:最近发展区是“独立解决问题确定的实际发展水平与通过成人指导或与更有能力的同伴合作完成问题解决确定的潜在发展水平之间的距離”。[4]情境任务的设置要保证教与学的活动发生在“最近发展区”,情境问题要符合学生的“最近发展区”,其深度要恰切,不可过低,也不可过高,稍高于学生已有知识经验、知识水平,既要有思维容量,又要有思维强度。学生在小组合作交流中,通过同化顺应已有知识经验,经过努力思考探究,“跳一跳”即可顺利完成情境任务,解决情境问题。

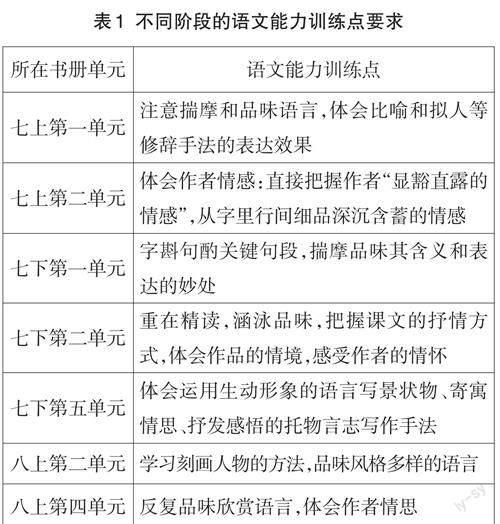

设置符合学生“最近发展区”的情境任务,要依托学情。统编教材每个单元前面的“导读内容”是最好的了解学情的载体。《灯笼》一文处在统编教材八年级下册第一单元,其“单元导语”指出的语文能力训练点为:其一,注意体会作者是如何根据需要综合运用多种表达方式的;其二,注意感受作者寄寓的情思,品味作品中富有表现力的语言。笔者通过梳理《灯笼》一文之前的单元语文训练点(即七年级上册、下册及八年级上册教材部分相关单元)发现,在“体会如何运用表达方式”“品析富有表现力的语言、体悟作者情思”方面均有不同阶段的训练要求(见表1)。通过对表格内容分析发现,八年级学生已经有了通过阅读文本品析字词句所蕴含的作者情思的能力,而且能够表达出自己独特的感受。不难看出,这些语文训练点的能力层级是逐渐递增的,与《灯笼》所在单元训练点之间存在一定的距离,而这个距离正是“最近发展区”,需要学生通过努力思考、合作探究才能完成。

根据《灯笼》所在单元导读内容,结合这篇课文典雅含蓄的语言特点,便可确定本文情境创设的着力点,即“引导学生品味语言、感受作者情思”。在低阶层情境任务中,学生以编剧身份寻找“微电影镜头”,在对“灯笼”相关生活景象的梳理中已经熟知了文本内容,下面的情境任务就要紧承所寻找的镜头完成更高阶层的任务,笔者创设了如下进阶式情境任务:

情境任务二:設计镜头

以小组为单位,找出本组最想拍摄的镜头画面,说明拍摄理由(设计意图)。

温馨提示:原因(意图)可从修辞、用词、手法等方面来谈,以突出人物情思。

作为编剧你最想拍摄哪个镜头画面,这是引导学生依托“设计微电影镜头”情境任务,细品灯笼文化内涵。这一情境与之前的情境紧密相连,要求学生不仅作出选择,还要说出理由。学生需要根据文本内容,通过修辞、富有表现力的词语、写作手法等多方面来作出鉴赏评析,感受字里行间折射出的中国“民俗文化”,探究作者隐藏在早年乡村生活中的浓浓深情及最后延伸到历史人物、历史事件中的报国热情。这是对学生“阅读鉴赏”“表达交流”语文综合素养的培育,指向更高能力层级。

前面两个情境任务是阅读鉴赏文本,是输入性学习,而给微电影配宣传文案则是输出性学习,具体如下:

情境任务三:配宣传文案

微电影镜头已经敲定,现在需要给微电影配上宣传文字,让观众更加了解中国传统文化的魅力,请结合“灯笼”的文化内涵及作者寄寓的情思来配文。

学生需要调动已研读出的“灯笼”文化内涵及作者情思来创意表达作者传达出的寓意。如“灯笼是童年的温暖与美好”“灯笼是亲情的载体”“灯笼是历史繁华的见证”“灯笼是家国情怀”“灯笼是民族精神”“灯笼是民族文化”。这一情境任务给学生提供了自由思考的空间、创意表达的情境,让学生在真实情境中进行阅读鉴赏、深刻感悟作者情思,积极主动、更加深入地开启创意表达。这一情境任务连通学生生活与课堂学习,融听、说、读、写、创于一体,学生在完成创作宣传文案的任务中激起爱国情怀,与作者产生共情,不仅语文素养得以提升,而且价值观受到熏陶,能力层级指向更高。

创设贴近学生生活的情境任务,组织学生在丰富有效的语文综合实践活动中提升语文素养,是新课改时期语文教师面对的重要挑战,也是语文教师必备的教学能力。教师要以发展学生的语文学科素养为旨归,始终扣住语文核心素养目标,借助恰切的情境,创设符合学生认知规律的层递性任务链,促进学生积极主动地深入学习。