岩体离层作用下全长黏结型锚杆受力分析*

丁 潇,王 睿,屈永龙,张 轩

(西安工业大学 建筑工程学院,西安 710021)

锚杆支护由于其显著的优越性被广泛应用于节理岩体加固中,锚杆锚固可限制块体的层间错动或滑移,提高岩体的稳定性,现已被广泛应用于矿山、隧道、边坡等各个岩体工程加固领域[1-3]。对比发现,全长黏结型锚杆的承载性能要优于端头、加长锚固锚杆,对围岩变形和离层有更好的约束和抑制作用[4]。然而在巷道开挖、外部施工以及开采的整个过程中,围岩发生不协调变形时,锚固后的岩层仍会出现离层,已有的离层仍会进一步扩展。工程实践和室内试验研究表明:锚杆的破坏多与岩层运动有关[5-6]。离层的发展会影响锚固体的变形和应力分布,加速锚固界面脱粘滑移,给工程带来安全隐患。为掌握发生离层后巷道锚杆的受力状态,评价巷道支护的安全性,首先需对离层作用下的锚杆受力及变形特性进行研究。

近年来,国内外相关学者针对节理岩体锚杆的力学与变形特性开展了大量的试验研究与理论分析。文献[7]认为岩体裂缝的张开会对锚杆两侧产生拉力作用,裂缝张开时裂缝处的锚杆界面首先开裂,之后随着张开位移的增大开裂向两侧扩展。当裂缝两侧的埋深足够长时,剪应力和轴应力将对称分布,并推导出全长黏结式锚杆裂缝处的轴应力和裂缝张开位移量的关系。文献[8]对不同形式锚杆加固完整及节理岩体的效果进行了评定,通过实测得出裂缝开裂后不同锚杆的应变分布形式。文献[9]指出锚杆界面出现裂缝后,裂缝两侧会对锚杆产生拉力作用,给出了在拉力作用下锚杆剪应力和轴力的分布形式,并通过试验测得裂缝开裂后锚杆的应力分布。文献[10]采用二阶段线性函数来描述锚杆在外力作用下剪切面的受力过程,呈现出锚杆界面剪应力与位移之间的关系,分析了圆形隧道中锚杆的耦合和解耦机理。推导出节理岩体中锚杆的应力分布形式,其应力分布形式与文献[4]基本一致。并提出了节理裂隙引起的锚杆的轴力和界面剪应力的大小取决于裂隙的大小[11]。以上理论应力以对称分布形式为主,没有考虑节理离层位置对锚杆受力特性的影响。

文中以现有均匀连续介质下全长黏结型锚杆锚固机理及受力特性为基础,考虑岩体离层作用对锚固系统的影响,建立岩体离层下全长黏结型锚杆的力学分析模型,得出锚杆在非连续介质下锚杆的轴力和界面剪应力分布规律,并讨论离层值大小、离层位置对锚杆受力特性的影响。

1 岩体离层下系统锚杆受力模型及分析

全长黏结型锚杆的支护功能取决于围岩的变形特征,轴向荷载来自于顶板垂直方向的变形和各岩层之间不协调变形所导致的离层[12]。因此,文中提出一种简化模型,如图1所示。将含有离层的系统锚杆(a)看作是连续介质下锚杆受力模型(b)和锚杆受离层单独作用模型(c)两种模型的相互作用,即离层单独作用于锚杆的荷载作为附加值,增加到无离层的力学模型上。

图1 岩体离层下全长黏结型锚杆受力模型

1.1 连续介质下锚杆受力分析模型

研究全长黏结型锚杆沿程应力分布特性对于围岩的稳定性评价具有重要的作用[13-14]。文献[15]在Kielder试验隧道中进行的原位监测,通过实测数据分析,提出了中性点理论,并给出中性点、锚固段、拉拔段等基本概念。文献[16]将全长粘结锚杆的锚固力与其拉拔力相区别,指出杆身存在锚固段和拉拔段,两部分产生相反的剪应力,自相平衡的最大拉力才是锚杆的锚固力。文献[9]指出锚杆在围岩深部的剪应力由两部分组成:一部分是围岩变形引起的指向外部的剪应力,外部变形大于内部,因此该部分的剪应力呈递减趋势;另一部分是由于外部拉伸引起的指向深部的剪应力,因此会出现剪应力为0的点。文献[17]中性点的位置取决于隧道半径和锚杆长度。文献[18]对有无影响中性点的因素进行了划分。文中采用王明恕提出的中性点理论对连续介质下的锚杆受力进行分析,锚杆剪应力和轴力表达式如下,应力分布如图2所示。

图2 连续介质中全长黏结型锚杆应力分布图

(1)

(2)

当时,锚杆轴力最大:

(3)

式中:U为杆体周长;R为塑性区半径;R=r0[(P0+cotφ)/ccotφ(1-sinφ)(1-sinφ)/2sinφ;A为塑性区变形系数,A=R2(1+μ)(psinφ+cosφ)/E,其中p为原岩应力;K为界面剪切刚度系数;r为任意点的径向半径;r0为圆形巷道半径;ρ为锚杆中性点半径,ρ=L/ln(1+L/R0),L为锚杆长度。

1.2 离层单独作用下锚杆受力分析模型

岩层相对移动会使锚固体产生轴向拉力[7,9]。依据拉力作用下锚固界面剪切滑移理论,可将离层值看作是离层左右两侧锚固体与围岩之间相对位移之和。如图3所示,在离层左右两侧分别取长度为的锚固体微段,根据应变与轴力P的关系及锚固体微段静力平衡条件:

图3 锚杆轴向受力分析模型

(4)

(5)

联立式(4)、式(5)得出离层左右两侧荷载传递基本方程:

(6)

弹性状态时,接触面上剪应力与剪切位移成比例变化,K为围岩剪切刚度系数:

τ(u)=Ku。

(7)

u(x)=C1ch(βx)+C2sh(βx)。

(8)

通过离层处轴向位移及轴向荷载条件:

b=u1(x0)+u2(x0),P1(x0)=P2(x0)。

(9)

可得弹性状态下离层左右两侧锚固体的剪应力分布公式:

(10)

(11)

1.3 考虑离层的系统锚杆受力分析

对全长黏结型锚杆而言,岩体离层扩展会对锚固体产生拉力作用,离层值的大小设为锚固体和围岩之间的相对位移与锚固体的变形量之和[19]。根据离层值大小可确定出离层单独作用时锚杆的附加应力,将其带入连续介质下锚杆的应力模型中,可得出含有离层的系统锚杆应力分布形式,弹性状态下,锚杆剪应力及轴力表达式:

τ=τ′±τ1,2,

(12)

(13)

式中:τ′为连续介质下全长黏结型锚杆的剪应力;τ1,2为离层产生的附加应力,下标1,2表示离层左右两侧。式(12)中荷载按方向叠加,剪应力方向一致时,取正号,反之取负号,先求解出系统锚杆的界面剪应力,再带入式(13)积分求解杆体轴力。

当锚固界面产生塑性变形时,采用二个阶段线性函数来描述接触面剪应力—剪切位移关系:第一个阶段τ(x)=Ku(x),第二个阶段τ(x)=τs。设段上靠近x0点处有L0长度范围的总剪应力超过了界面剪切强度,对总应力采用二阶段剪切滑移模型,可确定出滑移范围Ls。

将x=x0±L0代入式(13),通过下式确定L0:

τ′±τ1,2=τe。

(14)

根据滑移前后剪应力下方阴影面积相等,可确定出离层作用下的滑移范围Ls:

(15)

连续介质和非连续介质下锚固体的荷载分布形式区别较大,岩体出现离层后,离层会对锚固体产生附加应力,剪应力在离层位置处迅速增大,使锚固界面更容易发生脱粘滑移。

2 实例分析

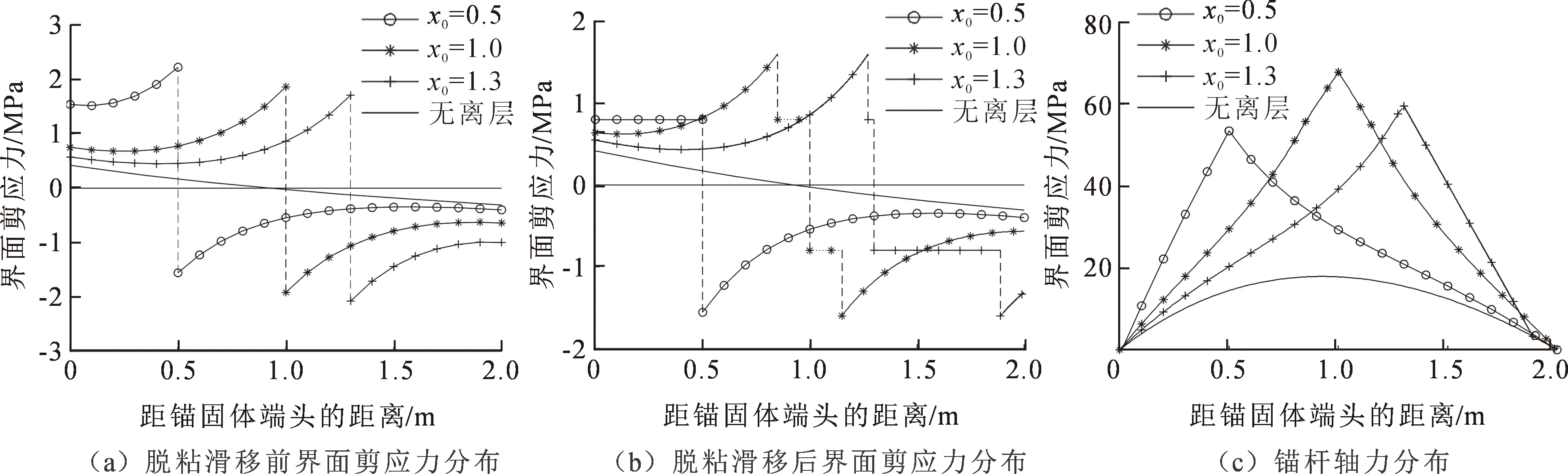

陕北柠条塔煤矿N1203综采工作面运输巷道,埋深120 m,巷道宽6 m,高3.4 m,巷道支护采用全长黏结型锚杆,长2 m,间排距1 m,直径20 mm,锚固层厚度12 mm。巷道顶板为粉砂岩,弹性模量2 GPa,泊松比μ=0.23,粘聚力c=1.12 MPa,内摩擦角,剪切刚度系数K=0.4 GPa·m-1,巷道断面近视为半径r0=3.45 m。锚杆弹性模量200 GPa,树脂弹性模量10 GPa,离层作用下锚固体界面初锚黏结强度τe=1.6 MPa,进入塑性阶段后的黏结强度τs=0.8 MPa。图4给出弹性状态下有无离层条件下锚杆的应力分布情况,离层位置分别为0.5 m,1 m,1.3 m,离层值均为0.1 mm;图5为部分区域剪应力大于剪切强度,锚固界面进入弹塑性状态时锚杆的应力分布,离层位置分别为0.5 m,1 m,1.3 m,离层值均为1 mm。

图4 弹性状态下锚杆应力分布图Fig.4 Stress distribution of bolt under elastic condition

图5 弹塑性状态下锚杆应力分布图

由图4可以看出,离层增大了锚杆的受力,当离层较小时,应力增大的幅度不大,界面剪应力在离层位置处发生分离,但整体趋势与原有曲线基本一致,轴力增量不大,峰值位置有所变化。

由图5可以看出,随着离层值的扩展,界面剪应力进一步增大,当剪应力大于剪切强度时,按照式(15)可求解脱粘滑移范围,应力重新分布,如图5(b)所示:离层发生在0.5 m处时,左侧0.5 m范围全部进入塑性阶段;离层在1m处时,左右两侧0.15 m范围进去塑性阶段;离层在1.3 m处时,左侧0.028 m、右侧0.589 m范围进入塑性阶段,此时离层的扩展对系统锚杆的受力起决定性因素,轴力分布如图5(c)所示,轴力最大值发生在1 m 处,发生离层后轴力增大了50 kN。分析岩体离层下系统锚杆的应力分布规律:离层位置处界面剪应力发生跳跃,轴力最大值从中性点位置转为离层处。同一离层值下,根据离层位置不同分为3种工况,即离层位于中性点左、右侧和附近,离层位置对锚杆的受力特性有很大影响,离层发生在中性点附近时,产生的不利影响最大。

3 结 论

1) 基于连续介质和离层单独作用的锚杆受力模型,建立岩体离层下全长黏结型锚杆的力学分析模型,得出锚杆在非连续介质下轴力和界面剪应力分布规律。岩体离层会对锚杆产生附加应力,锚杆的轴力和界面剪应力都会增大,增大的剪应力会引起锚固界面的脱粘滑移,杆体承受的荷载过大会造成安全隐患,因此离层对锚杆荷载的影响必须得到重视。

2) 分析离层作用下全长黏结型锚杆的应力分布规律,离层会产生应力集中,锚固界面的剪应力不是对称分布,而是在离层位置处发生跳跃,轴力最大值从中性点位置向离层位置转变。同一离层值下,离层位置不同产生的荷载影响效果也就不同,离层越靠近中性点,对系统锚杆产生的不利影响就越大。因此,保证巷道安全需提高支护强度并最大程度地消除离层。

3) 文中提出的是一种简化模型,将连续介质变形引起的锚杆受力和离层引起的锚杆受力分离开进行分析,计算出的锚杆荷载较实测结果偏大,在设计上是偏于安全的。在后续的研究中应将离层扩展考虑到围岩位移计算中,再通过位移变化推导锚杆的受力。