半生为国,半生为家

许晔

2023年10月7日,魏世杰在青岛接受本刊采访。(本刊记者 刘俊杰 / 摄)

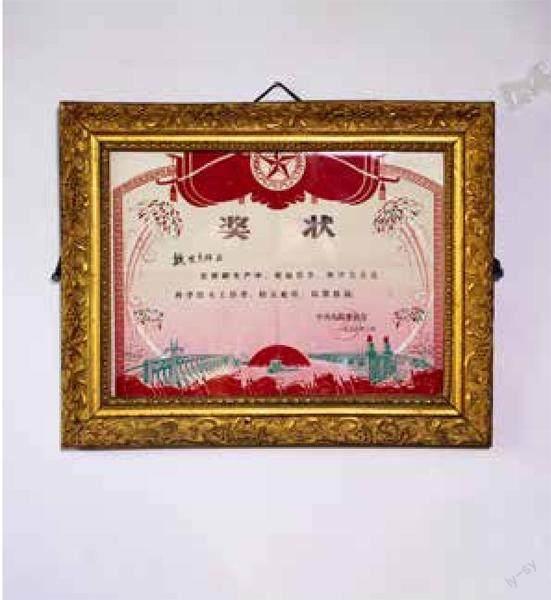

数不清的荣誉证书,被这位老人随意地归置到一个个袋子里,堆放在衣柜上“吃灰”。唯独有一张奖状,被他挂在客厅里最显眼的地方。“这张奖状是九院发给我的。”魏世杰得意地对《环球人物》记者说。

九院,全称是第二机械工业部第九研究设计院,后改为中国工程物理研究院。上世纪50年代,面对帝国主义的核威胁、核讹诈,党的第一代领导集体果断决定研制核武器。九院正是负责这项工作的。人们所熟知的很多大科学家,如邓稼先、王淦昌、朱光亚、程开甲,都曾在九院任职。

魏世杰在九院隐姓埋名干了26年。许多人第一次听说他的名字是因为他的“倒霉”:儿子被确诊先天性智障;女儿患有精神分裂症和强迫症;老伴儿受不了打击,一度自杀……是他撑起这个风雨飘摇的家,几十年无怨无悔。

人生苦痛,但魏世杰选择笑着面对。一晃,他如今82岁了,眉毛、睫毛都已变白,牙齿也掉了两颗。坐在沙发上,他笑眯眯地总结自己这一生:“上半生研究核武,下半生照顾家人,同时写了这么多书,并且有一部还拍成电视剧了,我活得很有意义。”

魏世杰走进书房。(本刊记者 刘俊杰 / 摄)

魏世杰挂在客厅墙上的奖状。(本刊记者 刘俊杰 / 摄)

“在老虎嘴里拔牙”

很多年里,外界并不知道九院的存在。直到1986年,邓稼先去世前不久,中央军委决定对他的事迹解密。人们这才知道了邓稼先,也知道了九院。而此时,魏世杰已经在九院隐姓埋名工作了22年。

魏世杰至今仍清楚记得被九院选中的时刻。那是1964年,他即将从山东大学物理系毕业,突然和另一名同学被系办的老师叫到办公室,谈工作分配的事。老师神秘兮兮地关上门,平时严肃的脸上罕见露出了笑意,对他们说:“祝贺你们!九院来学校选人,选中了你们俩!”他有点蒙,问九院是干什么的。老师也不清楚,只含糊说是“国际上阶级斗争的工具”。

忐忑地坐上火车,魏世杰一路向西,来到九院位于青海的“221基地”。没过多久,我国第一颗原子弹爆炸成功了。基地给他们放了一部八一电影制片厂摄制的纪录片,讲原子弹的制造过程。和公开放映的版本不同,这版纪录片很长,大约有一个小时,且出现了不少“221基地”的镜头。魏世杰明白了:自己的工作很可能和原子弹有关。

但这话不能说出来。“我在九院工作的26年里,从来没人说过我们是在搞原子弹、氢弹,这些词说出来就属于泄密。所有人都心照不宣。对它们必须有个称呼时,我们就用‘产品來指代。”

魏世杰被安排在“221基地”的二分厂工作,负责测试核武器所用炸药的参数,后转去四川的核武器研制基地工作,开始负责炸药部件的温度实验。这些都是危险任务。

“有一种炸药是半球形的,像个大铁锅。运到我们这里后,我们要从车上把它搬下来,放到一个小推车上,然后推进实验炉里面。但这种炸药很重,壁也很厚,一个人搬不动,只能三四个人一起把它捧起来,再慢慢放到小推车上。只要有一个人手滑,炸药掉到地上,就会发生爆炸。”

在魏世杰的记忆里,因为各种原因,二分厂发生过不止一起爆炸事故,一共牺牲了几十人。他印象最深的一场事故发生在1969年11月14日。那天,229车间突然发生爆炸,等他们赶到现场,入目的是一片废墟。

看到被炸成碎片的土墙,大家心里一咯噔:里面的4名同事肯定牺牲了。众人连忙四处寻找遗骸,结果一块完整的遗骸都没发现,只找到一些“碎块”。魏世杰第一次明白了什么叫“粉身碎骨”。“以前总觉得这个成语是个夸张的说法,人怎么可能粉身碎骨呢?这下亲眼见到了。”

除了研制炸药,二分厂的任务还有原子弹的总装。这意味着,魏世杰和同事们除了要面对炸药的化学毒性以及爆炸风险,还多多少少会受到辐射的伤害。

在缺少检测设备的情况下,为了判断自己受没受到辐射,他们只好用“土办法”:每天上班时兜里装一张相机底片,用黑纸包着,等下班拿去冲洗一下。底片越黑,说明受到的辐射越大。如果底片黑得太厉害,就需要让人来检查实验室有没有核泄漏。

当时流传一个说法,在茶里放点糖,这种糖茶喝了能减轻核辐射对人体的危害。魏世杰也喝,虽然不相信糖茶有用,但总归比白开水好喝。

“我们的工作就是在老虎嘴里拔牙、太岁头上动土。要么你别干,要么你就得做好思想准备,每个环节都有可能造成牺牲。”魏世杰懂得这个道理,但未婚妻林文馨的死还是给他带来了巨大打击。“她遇到了一场实验事故,被中子射线辐射了,熬了半年多走了。”

魏世杰(左) 和同事曾昭雄(中)、姜悦楷合影。(王月玲供图)

尽管痛苦万分,魏世杰还是挺了过来。“毛主席说过,要有原子弹。在世界上,我们要不受人家欺负,就不能没有这个东西。”他想在技术层面做出哪怕一点点贡献。

1978年,魏世杰因为完成“具有内热源的炸药部件的温度场分布”的研究,获得了全国科学大会奖。同年3月,九院给他颁发了“先进科学技术工作者”奖状。

“我把这张奖状挂在客厅墙上,是因为我比较看重这个奖。它是对我科研工作的一个肯定。”魏世杰很自豪地说起自己在九院有17项科研成果,但想起不久前有自媒体为了流量,将他和邓稼先相提并论,又拧紧了眉,直说“那把我夸得太夸张了”。

一场接一场的“噩梦”

因为魏世杰的女儿魏海燕,我们的采访几度中断。

起先,她对着厨房旁边的墙不停自言自语——她是在和住在她脑海里的“老神”聊天。魏世杰见怪不怪,自从女儿确诊精神分裂症,便一直是这样了。

有一回,魏海燕半夜过来跟他说:“爸,‘老神让我们给他银行卡里转100万,不然就不让我睡觉。”魏世杰问:“‘老神有账号吗?我怎么给他转过去?”魏海燕愣住了,说自己回去问问。没一会儿,她还真给了魏世杰一串数字。魏世杰糊弄她,说已经凑钱给“老神”转过去,她这才回去睡了。

“海燕,我这边还要录视频,你别站在这儿说,回房间去说吧。”魏世杰耐心地把女儿劝走了。但不到半小时,她又出来不断扒拉卫生间的门,弄出嘎吱嘎吱的声响。

门玩腻了,她想去楼下溜达溜达,过来找魏世杰:“爸,我要出去。”魏世杰让她自己去,她问:“爸,你出不出去?”魏世杰说:“我不去。等你回来,我给你开门。”

本以为对话到此结束,没想到魏海燕又问:“爸,你出不出去?”如此重复四五遍,她终于心满意足地离开。全程,魏世杰没有丝毫不耐烦。

“海燕的强迫症比较厉害,干什么都有自己的一套程序,不能变的。”魏世杰替女儿解释。拿吃药来说,每次魏海燕都要先说一句:“爸,等我找到位置站好,你把药放在我手里边。”然后,魏世杰必须也来回走走,找到一个她认为的好位置站定,才可以把药盒打开,拿药给她。最后,她要问一句:“药盒关上没有?”魏世杰说关好了,她才吃药。每天三次,次次如此。

和女儿相比,儿子魏刚算是让魏世杰“省心”的了。尽管,魏刚病得更早。

最先发现魏刚有问题的是魏世杰的母亲。当年,魏世杰的妻子陈位英也在九院工作,从事与核武器相关的化学分析研究。夫妻俩都忙,再加上基地的环境不太适合孩子成长,于是决定将两个孩子都送回老家给奶奶带。

魏刚出生百天就被送到奶奶身边,还不习惯用奶瓶吃奶。奶奶急得不得了,写信给魏世杰:“但凡我离你不是几千公里这么远,我走路也要把孩子给你们送回去。”

夫妻俩三年才能休一次探亲假。每次回家,女儿和儿子都不太认识他们,也不敢接他们给的吃食。过一段时间,孩子好不容易知道这是爸爸妈妈了,夫妻俩又得走了。

魏世杰好几次听母亲说,魏刚的智力发育得似乎比同龄人慢。怕母亲过分担忧,而自己又远水救不了近火,魏世杰只能安慰母亲,“也许孩子长大就好了”。

1990年,年逾八旬的魏母双目失明,魏世杰申请调回了青岛工作。此时已经14岁的魏刚,行为举止仍像个六七岁的孩童。到医院一检查,他竟是二级智力残疾。有人问过魏世杰,两个孩子这样,是不是因为他们夫妻受了辐射。但这个问题,魏世杰也没有答案。

“我母亲直到去世都放心不下魏刚。临走之前,还在不断教他算账,问他一块钱花了三毛钱还剩几毛钱。”魏世杰陷入回憶。

后来的事更像是一场接一场的“噩梦”。

妻子陈位英因为一双儿女的变故,也患上精神分裂症,有强烈的自杀倾向,看到车就想跑到马路上,站在窗户前就想往下跳。一家人没法再住在一起,不然只会互相影响。

魏世杰带着妻子,白天给女儿送饭,晚上和儿子一起住。好在两套房子离得不远,步行只需10多分钟。

2008年初,距离春节没几天了。陈位英让魏世杰独自去给女儿送饭,说自己在家不会出事。魏世杰看她状态还行,不像要自杀,想着快去快回也无妨。结果等他送完饭回去,妻子躺在厨房里,地上全是血——她拿菜刀割腕了。

魏世杰送妻子去医院,劝女儿跟着一起去,她坚决不去,费好大劲把她架到了车上,但等到要坐轮渡的时候,她又死活不上船。实在没办法,魏世杰给女儿留下1000块钱,让她记得自己买饭吃。

到了医院,魏世杰作为家属要跑上跑下办手续、拿化验结果。医生见他年纪不小了,就问:“你孩子呢?叫孩子过来帮忙。”魏世杰无奈,说自己的孩子帮不上忙。医生说:“叫护士去跑,你这么大年纪就在这儿坐着等着。”

回忆到这里,他忍不住感慨:世上还是好人多。

1990年,魏世杰和母亲、妻子、儿女在青岛。(王月玲供图)

退休后,魏世杰用电脑写作。(王月玲供图)

那天晚上,魏世杰在医院接到了女儿的电话,听见她在那头哭。他连忙安慰说:“你别哭,有什么事情你说出来,我帮你解决。”劝了半天,他不放心,又给朋友打电话,请她明天去家里看看。结果朋友去敲门没人开,给110、119打电话,开锁之后发现魏海燕趴在桌子上,吞了一大瓶安眠药。

万幸,陈位英救回来了,魏海燕也救回来了。一家人还是齐齐整整。

平静日子里的幸福

魏世杰前两年身体不太好。心脏不舒服,他去医院检查,发现是冠心病,住了两个星期院。他还得了带状疱疹,难忍的疼痛折磨了他一年多。

年纪大了,他时不时会想起年少的快乐时光。

他的父亲是农民的儿子,从乡下跑到县城,在一所教会学校里半工半读。母亲家庭条件比较好,在同一所教会学校上学,一直念完了初中。两人经人介绍组成了家庭,生下三个儿子。

魏世杰排行老二,每天不是跟邻居家的小孩疯玩,就是给弟弟讲他编的故事,“把弟弟迷得啥正事都忘了”。父母从不打他,连大声训斥他的情况都几乎没有。

新中国成立后,魏世杰的三叔在天津开了一家诊所,把自家兄弟叫去帮忙。魏世杰的爸爸边看边学,学了几手后回到老家开了一家诊所。“那时我爸算是当地比较好的西医了。很多农民来看病,没钱,就送粮食给我们,我家基本不缺粮食吃。”到上世纪50年代,他父亲当了校医,每个月能拿60块钱工资。

唯一称得上挫折的就是考初中失利,魏世杰因为贪玩没考上,后来上了學校临时扩招的班。这个班采用二部制教学,即一部分学生上午来上课,下午回家自习,另一部分学生则相反。而且这个班没有正经教室,是在一间废弃的澡堂里上课。他备受刺激,从此发奋读书。

在人生后半程的苦难中,魏世杰最大的寄托是写作。高中时,他就喜欢文科,但班主任劝他选了理科,“因为文科找不到好工作”。大学时,他打算毕业后当个老师,工作之余可以写写文章投投稿,没成想被分配到了严格保密的九院。

退休后,他每天花两小时写作,自称“两小时作家”。因为要照顾家人,他的创作常常被打断,所以他写的书,不管是科普读物还是长篇小说,都是由一小段一小段的故事组成的。经年累月,他出了11本书,共计200多万字。最近,他不怎么写作了。“长篇小说都写完了。我想说的话,都已经写在书里了。”只是偶尔灵感来了,他还会写点千字左右的科幻微小说,发到自己的微博上。

今年初,妻子去世了。魏世杰自我安慰,也许她去了天堂会过得更好吧。

生活开始变得越来越平静。每天早上六点半起床后,他步行到女儿的住所,照顾她吃饭、喝药。虽然大多数时候,女儿并不吃早饭,一天只在下午四点左右吃一顿饭,这也足够让他欣喜了——以前,女儿在家动不动就三四天不吃饭,最后只能送去医院住着。儿子经过多年训练,现在也有了基本的生活自理能力,可以一个人出门在附近玩。

魏世杰闲下来的时间多了,没事会刷刷微博。“我微博有40多万粉丝,都是自然来的,可不是那种‘僵尸粉。”记者惊讶于他会用这么“潮”的词语,他的助手王月玲说:“魏老师还会自己录视频、剪视频呢!”

短视频时代,魏世杰紧跟潮流,买了手机支架和补光灯,录些科普小视频发到网上。“可惜看的人不多。”他叹气,有时觉得自己落伍了,“我讲无私奉献,有人说这观念过时了。我讲自己读《道德经》,记住了‘不争二字,有网友说这个时代你不争就啥都落不着,把我训了一顿。”

他并不浪费时间和人置气。“我这个岁数了,虽然身体还行,但也随时随地准备去见马克思了。”他已安排好身后事,给两个孩子买了房子和保险,也给他们找好了监护人。但同时,他想争取多活几年,再陪陪孩子,也做一点对社会有益的事,比如去给更多孩子讲讲“两弹一星”的故事,以及如何面对苦难。

魏世杰的一条人生秘诀是,人一定要在专业之外有些业余爱好。他爱写作,在虚构的世界里得以短暂解脱。他是“追剧达人”,看过《狂飙》《余罪》《沉默的真相》,尤其喜欢《天道》。他爱看体育比赛,中学时他曾是学校的跳远冠军、排球队二传手。他还喜欢唱歌,遛弯儿的时候哼几句,生活似乎就不那么苦闷了。

他喜欢一首名为《小路》的苏联民歌,说着说着开嗓唱了起来:一条小路,曲曲弯弯细又长,一直通往迷雾的远方……

“一个人活着,即便没有幸福降临到身上,也要自己想办法创造幸福。写作、唱歌、养花、养猫,只要找个业余爱好,幸福就来了。”他笑着对记者说,“你看,幸福也不是很遥远的事情” 。

魏世杰

1941年生于山东青岛,毕业于山东大学物理系,隐姓埋名研究核武器20多年,19 9 0年后悉心照料患病的家人。后成为科普作家,著有自传体小说《禁地青春》,受到广泛关注。