有基于纯粹视觉的艺术吗?—以罗斯金“纯真之眼”说及其争论为讨论中心

王弘远

众所周知,艺术家需要经过长期的学习与训练,艺术创作离不开知识与技能,出于对绘画知识性的认识,达·芬奇、康斯特布尔(John Constable,1776~1837)等艺术家都称绘画是一门科学。但是自18 世纪现代艺术观形成之后,有一种看法认为知识与技能不是艺术创造的关键,艺术家具有非同一般的敏感心灵与发达感官。人们逐渐相信,没有某种天生的精细感受力,一个人无论付出多少努力,都无法突破临摹家或匠人身份。这类观点中较为偏激的一种是彻底否定艺术与知识、技能的关联,将艺术家视作纯粹的感官动物—19 世纪英国艺术批评家约翰· 罗斯金(John Ruskin,1819~1900)的“纯真之眼”说(the innocent eye)便是如此。由于英国艺术史家贡布里希(E.H.Gombrich,1909 ~2001)的批判,此说为众多现代艺术理论家所关注,至今争论不绝。回顾这些争论,不仅有助于我们理解艺术与感知的复杂关系,并且有助于我们反思艺术理论的效力与限度。

一、罗斯金:绘画需要纯粹的视觉感知

在1857 年所著的《绘画诸要素》中,罗斯金提出绘画的力量源自“纯真之眼”:“我们只能看到平面的色彩,此外无物;只有经过一系列试验,我们才能发现一片黑或灰色是一个固体物的暗面,或者一个微弱的色调意味着看起来很远的物体。绘画的全部技术力量依赖于我们的不妨称为‘眼睛的纯真’的恢复。就是说,对那些平面色彩痕迹的儿童般的知觉,只感知色彩,不关注这些色彩代表了什么物体,就像一个突然被赋予视力的盲人看见它们时那样。”①

这段话的目的是提醒学画者注意:感知比绘画技术更重要,或者说感知就是最重要的技术。想要成为杰出的艺术家,首先要训练的是感官而非双手:“我几乎相信,只要看得足够真切,那么画出来就没有太大困难;即便画出来会遇到很大困难,我也仍然认为看比画更加重要;我愿意教人绘画,结果学生学会热爱大自然,而不是教人欣赏自然,结果让他们学会画画。”②眼睛是第一位的,手头功夫是第二位的,做一个高明的审美者要比做一个平庸的画家更有价值。这是罗斯金一直以来的看法,早在其成名作《现代画家》第一卷里,他就已经提出,只有跟错误看法中包含的无知与麻木作斗争,才能让人“凭借自己的直觉发现真实,使他们的心灵好比威尼斯的玻璃,纯洁得足以被所有的背叛所震惊”③。玻璃般的纯洁心灵与纯真的眼睛只是表述不同,意义完全一致。

儿童没有被知识或错误看法污染,因此拥有纯真的眼光,这类看法在当时的欧洲艺术界相当常见。比如据美国艺术史家迈耶· 夏皮罗(Meyer Schapiro,1904 ~1996)研究,在19 世纪50 年代,法语艺术界逐渐形成了一种素朴天真的艺术趣味,艺术家经常将儿童当作榜样。现代漫画创始人瑞士的理查德· 托普弗(Richard Töpffer,1766 ~1847)认为儿童画蕴含着艺术的原始力量,并且语出惊人,说儿童跟伟大的米开朗基罗的差距,远小于学徒米开朗基罗与大师米开朗基罗的差距。④再如法国作家、批评家波德莱尔(Charles Pierre Baudelaire,1821 ~1867)虽然不大看得起笨拙的儿童艺术和原始艺术,却把儿童当成现代画家的典范。因为他相信儿童感知既是新奇的又具备无与伦比的情感强度,是一种保存着理想、原始清晰性的视觉狂喜:“儿童在一切事务中看到新颖性,他永远都是陶醉的……”⑤而法国画家居斯塔夫· 库尔贝(Gustave Courbet,1819 ~1877)为我们提供了陶醉儿童的形象,其《画室》(The Artist’s Studio,图1)中出现的两个儿童都陶醉在自己的世界里:一个在画家身边,凝视着画家的创作;另一个则紧靠着画家最重要的辩护人—法国作家尚弗勒里(Champfleury,1821 ~1889),趴在地上专注地涂鸦。通过这样具有象征意义的孩童形象,画家确认了尚弗勒里“对他的作品是天真的,以及天真本身乃是一切创造力的基础的辩护”⑥。正是库尔贝,这位将想象力诉诸于绘画媒介而非对象意义的现实主义大师,摆脱了文本与知识的束缚,将创作的起点建立在个人的视觉经验之上,被后来者视为纯粹画家的典范。

图1:居斯塔夫·库尔贝,《画室》,油画,1854 ~1855 年,巴黎奥赛博物馆藏

在罗斯金与库尔贝之后的一代艺术家里,印象派尤为依仗纯粹的视觉经验。据意大利艺术史家廖内洛· 文杜里(Lionello Venturi,1885 ~1961)考察,排除一切已有知识、直接呈现自然感觉的艺术理想古已有之,但是没有哪一个艺术群体比印象派画家表达得更明确⑦。确实如此,根据历史学家考证,印象派灵魂人物法国画家克劳德·莫奈(Claude Monet,1840 ~1926)说 过“他希望自己生而目盲,这样就可以在不能辨认出面前物体的情况下作画,因为这种情况下,他就可以纯粹从光的角度观看它们”⑧。此语与罗斯金所说别无二致。印象派之后,这种观念依然流行,如法国画家亨 利· 马蒂斯(Henri Matisse,1869 ~1954)有一篇文章名为《用儿童的眼光看生活》,指出每一次创作他都力图恢复童真眼光,重看生活。不过出于画家的敏感,他警惕的首先不是知识或观念,而是海报、杂志插图等大众图像对视觉的污染⑨。再如面对儿童涂鸦的标签,瑞士画家保罗·克利(Paul Klee,1879 ~1940)发表过这样的言论:“孩子的游戏!那些先生、评论家们,经常说我的画就像孩子们的乱涂乱画。我希望确实如此!我儿子费利克斯的画经常比我还好,因为我的画经过了大脑过滤。”⑩

按照美国艺术批评家克莱门特·格林伯格(Clement Greenberg, 1909 ~1994)的看法,印象派追求的纯真,针对的其实不是知识或概念,而是那些并非绘画媒介独有的性质,尤其是“绘画中所有似乎意味着雕塑的东西”⑪。之所以要将非绘画要素全部驱逐出去,是因为现代社会语境下的艺术需要寻找自身存在的合法性根据。只有纯粹视觉的艺术,才是纯粹的视觉艺术,也才是独一无二、无可替代的存在物。如此一来,“纯真之眼”就不只是罗斯金或者印象派画家的特殊看法,而是整个现代主义艺术核心精神的表征。

二、贡布里希:图式与视觉

作为一种艺术创作论,“纯真之眼”说要求艺术家复制纯粹视觉,这在贡布里希看来是无法实现的,因为既没有纯粹的视觉,画家也无法复制自己的视觉经验—“那‘纯真之眼’是编造的神话”⑫。

首先,没有纯粹的视觉。“纯真之眼”是基于英国经验论哲学的感知论,尤其是英国哲学家乔治·贝克莱(George Berkeley,1685 ~1753)的视觉理论。贝克莱区分了感觉与感知,认为视网膜接受光线刺激产生视觉感觉(visual sensation)或感觉资料(sense data),而后由心灵结合触觉经验将视网膜图像解释为环境的三维图像,这种感觉资料论主导了19 世纪的感知心理学。正是基于这种理论,罗斯金认为艺术家应该排除一切经验与知识,将平面色彩痕迹的视觉感觉再现出来。但是感觉与感知的区分已经被后来的心理学推翻。一方面,我们根本看不到感觉资料或者视网膜图像,观看总是对外部事物的观看;另一方面,除了感官输入,经验、期望、兴趣及知觉系统的调节等等要素都会影响一个人的感知。事实上,如果不是受到图像感知经验的影响,人们很难假定存在着感觉资料和视网膜图像,也很难将可见世界看成无意义的平面色彩组合。

其次,绘画不是对视觉经验的复制,而是基于图式的塑造过程。罗斯金认为色彩感知最为纯粹,是因为他将色彩当作描画世界的最基本手段。然而画家不仅运用色彩,面对不同的题材、出于不同的目的,需要不同的媒介材料以及处理手法。这些处理手法延续下来,凝结为公共的绘画知识与技法,如山体质地的处理方式、身体解剖学结构、“三庭五眼”的面部比例、明暗色调的对比等等。贡布里希从德国哲学家康德(Immanuel Kant,1724 ~1804)的先验图式论与心理学认知图式论中获得启发,把这些凝结着绘画经验的稳定方法称之为图式系统,并进一步借用语言范式,称之为艺术语汇:“‘艺术的语言’一语并不是一个不确切的比喻,即使是用图像去描写可见世界,我们也需要一个成熟的图式系统。”⑬

之所以强调艺术语言不是一个随意的比喻,是因为图式的性质与语言高度相似,语言是贡布里希图式概念的范式。其一,无论有多么强烈的表达欲望,只有掌握一套预先存在的语言系统,我们才能说出内心的想法。语言之所以需要学习,是因为如瑞士现代语言学家索绪尔(Ferdinand de Saussure,1857 ~1913)所揭示的,语言之中包含约定因素,并非完全从人类普遍的生存经验中生成。相应的,无论一位艺术家眼中的世界多么新奇独特,只有掌握了图式系统,他才能再现自己的视觉经验:“艺术家跟作家一样,需要一套语汇才能动手从事现实的一个‘摹本’。”⑭

其二,语言传统留下了相当多的习惯说法或定式,定式将不易表达的感受或观念固定下来,言说者使用它们以便表达得更为准确高效。定式遵循语法规则却没有规则的强制性,人们运用定式也根据情况改变定式。与此相仿,借助艺术传统留下的丰厚图式财产,画家可以更好地处理复杂母题。但是随着世界的改变,传统手段不会一直有效,艺术家会根据自己的需要不断调整,进而发明新画法、生成新图式,艺术的发展过程以图式与矫正的节律形成历史。需要指出的是,可以矫正的图式不同于康德的先验图式或心理学认知图式,后两者都是非经验的,属于思维本质或心理规律,谈不上自由运用、控制、调整;而贡布里希的图式则是创作甚至试错的起点,二者不能混为一谈。

其三,思想表达形诸于语言,语言引导着人们的所思所想。就像诗人的思维活动最终要付诸纸面,画家的感知最终要付诸画面。以图画为感知的归宿,使得图式引导或塑造了艺术家的感知:“绘画是一种活动,所以艺术家的倾向是看到他所画的东西,而不是画他所看到的东西。”⑮为了凸显图式对感知的影响,贡布里希强调图式与矫正不仅是再现的逻辑,而且是感知本身的逻辑:“知觉过程本身是基于我们已发现其支配着再现过程的那个节奏—图式和矫正的节奏。”⑯贡布里希借用“心理倾向”(mental set)这个心理学术语来描述风格或艺术语汇的引导作用,以至于让人以为“贡布里希一定把图式理解为一种心理倾向,一种不自觉的或者半自觉的心理倾向。”⑰尽管图式能够创造强烈的心理倾向,以至于像筛子一样过滤感知,但是图式并非心理实体,而是类似语言那样的公共设施。

其四,思想表达在言说中成形,不等于没有语言我们就无法感知世界或不能思想,语言不是思想的牢笼。同样,艺术并非对感知的转录,而是图式与感知相互作用的结果。某种意义上,艺术家的感知成形在画面中,如保罗· 克利的著名格言所说,艺术不复制世界,而是让世界可见。然而一方面,如果既存图式能够决定艺术家的感知,那么图式就无从矫正,图式就无法更新;另一方面,视觉并非是完全可塑的:“观看一事是那么复杂、那么不可思议的相互作用的综合过程,艺术没有能力教会我们如何去观看。”⑱根据贡布里希的总结,人们通常所谓的艺术改变视觉有两种意思:第一种是艺术能够引发新兴趣,即作品让我们注意到自己忽视的事物,如当代艺术家把破报纸、照片拼贴到画面上,让人更加留心街头墙面的质地;第二种是艺术能够提供新符号,如一幅抽象绘画使我们注意到快速移动时物象的色彩关系,似乎提供了前所未有的经验。就第一种而言,注意力的改变通常不意味着视觉的改变;就第二种而言,画家提供的是新编码方法,让观者能够编码某些意识阈限之下的感知经验。简言之,与其说艺术家提供了新的观看方式,不如说提供了新的再现方式。艺术家的工作不是探索未知,而是“教会我们去辨认、去详细说明一种一直存在于我们经验之中的视觉和感情效果”⑲。贡布里希强调艺术不追求未知,而是求其已知,过度强调视觉的可塑性,容易滑向极端的相对主义,而“任何比较完善的理论,其目标必定要给主观主义以应有的地位而又不向相对主义让步”⑳。

反驳相对主义成为贡布里希后期最重要的课题之一。他不再像过去那样突出图式对感知的塑造作用,转而分析图像对视觉本能的依赖,让我们略举两例。第一,透视法的生理基础。20 世纪以来,透视法经常被当作特殊的文化产品,人们认为绘画的透视效果只能被特定文化语境中的观众感知到。贡布里希却发现事实并非如此,不同文化语境下的观众都能轻易识别透视效果,证明透视基于普遍的视觉经验之上。与常见的复杂光学分析告诉我们的不同,他认为透视法建立在“一个不容置疑的简单的经验事实之上,也就是说,我们不能拐过角落看东西”㉑。因为视线不会拐弯,所以存在遮挡现象,我们看不到不透明物后面的东西。这意味着画家想要如实呈现眼睛所见的场景,就必须排除掉从特定角度看不到的物象。正是这种观念、一种否定性质的见证原则“立即导致艺术家对外表、透视和短缩法的研究”,而不是过去人们认为的文化或宗教原则㉒。

第二,图像的相似性效果在自然界中非常普遍。动物行为学的研究成果说明,动物世界充满了相似性,如变色龙、竹节虫、枯叶蝶的保护性颜色或伪装形式。这是为了生存进化出的动物本能,贡布里希称之为动物世界的自然主义风格。枯叶蝶能够骗过鸟类的双眼,说明对相似性的识别不是人类后天习得的能力:“假如没有一个自然的出发点,我们永远也不能获得那种技能。”㉓尽管动物行为学对理解人类活动很有启发,这个例子却有些问题。人类能够发现枯叶蝶像一片树叶,鸟类看到的却不是这种“像似”,而就是看到一片树叶。将两种情况等同起来,就混淆了本能的信号反应与后天形成的符号解释。再者,如美国当代艺术理论家 W. J. T.米切尔(W.J.T.Mitchell,1942 ~ )所说:“没有一些天生的能力,所谓‘自然的起点’,我们绝不能掌握运用词语或形象的技能。”㉔无论哪一种符号能力都离不开生理本能,单纯强调本能,无法解释符号能力之间的差异。尽管存在这些问题,贡布里希的基本立场没有错误,我们不能完全否定图像的自然基础。

总的来说,对绘画与感知的关系,贡布里希的看法是视觉经验并非完全由生理决定,看到平面色彩的眼睛与其说是纯真的儿童之眼,不如说是特定传统塑造的艺术家之眼。同时,艺术家之眼的可塑性与艺术力量的普遍性并不冲突,毋宁说,正是艺术家混同着生理本能与后天习惯的感知经验赋予艺术强烈的感染力量。

三、布列逊:作为社会符号的绘画

如果说“纯真之眼”将绘画混同于纯粹视觉,那么贡布里希主要质疑视觉感知的纯粹性,认为艺术家的视觉经验为图式塑造,而英国当代艺术史家诺曼·布列逊(Norman Bryson,1949 ~ )质疑的则是视觉与绘画的关联。在后者看来,绘画是一种符号活动,其意义在社会性的识别活动中生成,与视觉经验无关。

近代艺术理论经常将绘画当成感知的转录,布列逊将这种从感知角度定义绘画的观点称作感知主义(perceptualism)。 感 知 主 义 在18 世纪英国画家约书亚· 雷诺兹(Joshua Reynolds,1723 ~1792)的 画 论 里 有所体现,罗斯金则将其发扬光大。现代艺术史初期,艺术史家普遍将艺术风格转变与感知方式关联起来。如瑞士艺术史家海因里希· 沃尔夫林(Heinrich Wolfflin,1864 ~1945)认为,再现手法的差异源于观看方式的差异:“观看本身有自己的历史,揭示这些视觉层次是美术史的首要任务。”㉕在他们的基础上,贡布里希进一步发掘感知心理学的理论资源,强化了艺术的感知论视角,其《艺术与错觉》堪称“‘感知主义’传统的巅峰之作”㉖。按照前文论述,贡布里希认为视觉不纯粹,并且无法直接复制到画面上,作为再现感知的基本工具,图式塑造着艺术家感知世界的方式。但布列逊认为,图式论不够彻底。图式虽然是创造的起点,但是图式还需要经过矫正,意味着“图式必须根据与感知差异的内容而做出修改”,并由此发明出新的图式,等待后来者的检验与修正㉗。如此一来,不论图式以何种方式、何种程度参与艺术创造,决定作品面貌的还是个人感知。

布列逊的感知概念并不局限于视觉感知,而是泛指各种内在的心理感受。他对感知主义的批评显然参考了语言哲学的相关论述,特别是维特根斯坦(Ludwig Josef Johann Wittgenstein,1889 ~1951)对心理主义的批评。笼统说,心理主义指的是将语言意义归结为说话者心理意象或观念的一种理论。感知主义就是艺术领域的心理主义,是将艺术意义完全内在化的理论。按照这种理论,艺术家的任务是精确地转录感知,观者的任务是尽可能识别这种感知。但是感受是私有的,观者无法进入艺术家的主体内,只能通过艺术符号理解艺术家。而现代语言哲学说明,语词的意义由其坐落在语言系统中的位置决定,语言系统包含大量社会交流过程中形成的约定。在特定社会中,对词语意义的理解可以得到公共检验。布列逊举例说,判断一个人是否理解数学公式或正确阅读一段文本,无需探究计算与阅读时的心理活动,而是看他能否准确使用或继续阅读下去。绘画是类似于语言的符号系统,理解绘画是一种识别,而识别是一种交流,“发生的场域是社会,它是一个完全物质和可观察的行动”㉘。感知主义忽视了绘画的社会性,将艺术家与观者还原为“去身体的视网膜似的反光镜或感光机器”,将识别理解为作者与观者之间的心心相印,因此无法解释社会语境对艺术的根本作用㉙。而符号学提醒我们:“绘画作为一种符号活动,从一开始就在社会的构成中展现,并且从其内部而来。”㉚

布列逊这里提到的符号学,是一种社会符号学而非语言符号学。在索绪尔的语言学理论中,实际的语言行为被叫做“言语”,而言语体现的语法系统被称作“语言”。只有遵循语言规则的言说才能成立,而除了语言规则,语言学不关注约束言语的具体语境。由此给人留下的印象是,言说的意义完全是系统决定的,没有什么社会构成或者现实语境“能够影响这一言说的意义或我对词语的选择”㉛。依据这种语言学理论建立的语言符号学,过分强调符号对系统的依赖关系,忽视了符号的社会语境。而布列逊认为,语言不仅需要遵循语法,而且需要符合社会环境要求才能得到识别,这些能够得到识别的句子被他叫做话语:“话语就是在社会构成内流转中的语言……语言自身不能生成话语:只有在语言和物质生活的交叉处话语才能生成。”㉜以话语为核心的语言符号学是一种社会符号学,更有助于理解绘画这种最具物质性的社会符号:“绘画已经证明自己是最不容易被符号学的反唯物主义倾向驾驭的。”㉝与字词语言相比,绘画的意义更少受到符号系统的约束,更多在语境、社会流动的识别活动中不断生成。

从符号的社会性着眼反对感知主义,为批判“纯真之眼”增加了新维度。不过布列逊的论述并非没有问题。首先,他对语言符号学的理解存在偏差。索绪尔的语言符号学没有完全否认语境的重要性,他谈论的是语词而非语句的意义,语句的意义与语境有关,语词的意义则主要取决于语言系统。语言系统是展现在语言现象中的语法规则的集合,而非言语的集合。即便能够说语言决定言语,那也是指不遵循语法就无法正确言说,而不是所有句子组成的系统决定了每一次言说的意义。句子无限多,所有句子的集合是个伪概念。其次,过度的反心理主义倾向。符号的意义不只与其他符号有关,而且与语境相关,但语境不只是布列逊所谓的物质生活,语境是交往实践的具体情景,其中包含理解。我们不能使用只有个人能够理解的符号进行交流,但是公共符号系统却不排斥个人理解。说到底,没有个人独特的感受与理解,没有个人原初的表达冲动,符号活动从何而来?符号的逻辑性、感性与社会性相互支持,而非相互否定。由于这些认知偏差,布列逊在理论层面走向了过分激进的反感知主义。然而在更为具体的艺术史论述中,他实际上依然相当依赖感知与艺术的紧密关联,比如基于凝视与瞥视两种视觉模式的差异比较中西绘画。或许否定感知、完全从理论出发解释艺术,只有艺术史之外的理论家才能做到,比如下面提到的美国艺术哲学家阿瑟· 丹托(Arthur C. Danto,1924 ~2013)就是这样的例子。

四、丹托:艺术源于解释而非感知

在贡布里希之后,纯粹感知遭到更为强烈地批判,对秉持后现代思想的新派学者来说,不仅艺术家的视觉不可能纯粹,一切人的视觉都不可能纯粹:“看的行为在根本上就是‘不纯粹的’……看内在地被构建,是建构的,解释的,负载着情感,是认知与理智的。”㉞但是日常生活中,人们的视觉官能似乎没有那么多不同。丹托相信动物与人拥有相同的感知内核,不会被文化与历史改变,真正改变的是我们对感知内容的解释,而艺术源自解释。

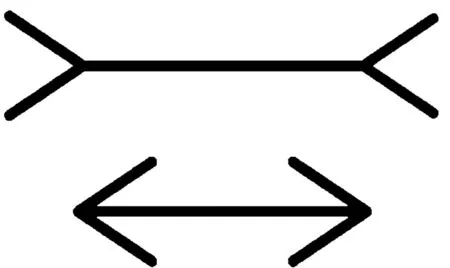

根据丹托的总结,对“纯真之眼”的批判主要有两种思路:一种源自科学哲学与维特根斯坦,认为视觉负载理论;另一种源自贡布里希等人,认为图像感知离不开感知者内化的模式或习惯。丹托认为这两种说法都不能成立,动物学实验证明,猴子、山羊、鸽子等不同动物都能识别图像,这说明图像感知能力在自然界是普遍存在的。事实上,贡布里希已经意识到,观者往往能够毫无障碍地辨认逼真图像,而不需要学习程式。另外,认知哲学的相关研究说明视觉是非认知的。在《艺术与错觉》成书的年代,心理学家普遍相信认知范畴会影响感知。但是20 世纪80 年代以来,美国当代认知哲学家杰瑞· 福多(Jerry A.Fodor,1935 ~2017)与泽农· 派利夏恩(Zenon W.Pylyshyn,1937 ~2022)等提出了不同看法。根据他们的模块性假说(modularity),感知与认知系统属于相互独立的系统,至少处理形状、色彩等信息的早期视觉不会被认知渗透。丹托借此理论区分了两种错觉:一种是将绳子错看成蛇,一旦发现看错,人们就不会再看错,换句话说,这是能够被理智改变的错觉;另一种看错则无法被理智改变,比如缪勒-莱尔错觉(Müller-Lyer illusion,图2),即便知道两条线段等长,人们还是感觉一长一短。丹托认为对图像空间深度的错觉属于后一种,因此透视图像具有跨文化的有效性。深度错觉就像“呼吸或新陈代谢”:“基于眼睛的生理学,我们从一开始看到的就不是表面的形象而是空间中的形象,正是这种能力使得艺术成为普遍的可能。”㉟如果识别图像内容的能力是动物界普遍具有的,而图像深度错觉也似乎源自本能,那么“纯真之眼”似乎并非只是虚构。

图2:缪勒-莱尔错觉图形

有论者指出丹托的论据不够有力,模块假说已经过时,目前的神经科学研究大多支持感知的可渗透性。而且大多数视觉历史论者谈论的不是视网膜处理刺激的历史,而是视觉技能(visual skills)、视觉注意(visual attention)之类的可变经验㊱。但是恰如某些论者所言,模块假说是否成立对丹托影响不大,因为它与丹托艺术理论的相似性只是巧合㊲。在丹托看来,眼睛是否纯真并不重要,重要的是眼睛识别的图像与艺术的关系,图像能够满足人类的艺术需求吗?“显然,人们需要一些满足不了眼睛的、并且也不能是天生的东西。”㊳图像内容的识别属于最低限度视觉经验(minimal visual experience),这是人与动物普遍具有的感知内核,不会被文化与历史改变。如果绘画的艺术性基于图像,那么罗斯金的说法等于号召艺术家向鸽子学习艺术,这无疑是荒唐的。动物不能识别艺术,艺术需要的是扩展的视觉经验(extended visual experience):“它嵌入在一个由我们生活中习得的看法、联想和态度组成的密集网络中。我就字面意义理解网络,所谓扩展的视觉经验是一种文本。”㊴这里的要点不是视觉,而是观看当下生发的联想,对相关理论文本或历史作品的联想,不同的文本关联赋予人们不同的文化身份,对最低限度视觉经验做出解释。换言之,与其说扩展的视觉经验是观看,不如说是解释。它不是任意的一种解释,根据丹托的艺术哲学,艺术由艺术理论、艺术史、艺术批评等组成的“理论氛围”给出的解释所决定。识别艺术,并不是识别绘画的对象或内容,而是寻找某作品在艺术系统中的定位。绘画作为艺术,与其可感知的图像部分无关,由其与“理论氛围”的关系决定。

其实,丹托的艺术理论是在为观念艺术进行辩护,比如安迪· 沃霍尔(Andy Warhol,1928 ~1987)的《布里洛盒子》(Brillo Soap Pads Box,图3)与普通肥皂盒无法从外表上进行区分,其艺术性源于解释。如果艺术与感知无关,那么真正决定艺术的就成了理论家而非艺术家,或者说只有理论家才能成为艺术家,这与罗斯金心目中以纯粹之眼观看自然的艺术家形象截然不同。

图3:安迪·沃霍尔,《布里洛盒子》,现成品,1964 年,匹兹堡安迪·沃霍尔博物馆藏

前文谈到贡布里希的图式论以语言为范式,可以说布列逊的符号学、丹托的艺术哲学,同样是以语言或语言符号为范式。这与西方思想深厚的知识论传统有关。西方思想家基本从知识论角度讨论感知,忽视了感知中感性与感受的一面。在各种感知官能之中,视觉尤其理性,眼见为实,看到就是知道。如论者提到,理论的古希腊词根即意味着凝神观看㊵。而随着20 世纪哲学的语言转向,视觉与认知、语言的关系进一步被强化。正是在这种背景下,贡布里希虽然认识到视觉感知的复杂与不可塑,但是他最为人熟知的还是关于视觉可塑性的论述。布列逊则将感知视作不可识别之物排除在艺术理解之外。而在丹托那里,感知与艺术的联系完全被切断,艺术彻底成为知识与理论,用他的话说,艺术已经被哲学剥夺。但是艺术似乎无法放弃感性,理论无法代替艺术,当代艺术与美学都试图发掘新的感性,我们或许应该在这个意义上思考一下“纯真之眼”说对艺术家的感召力量。

五、克拉里:纯粹视觉与现代性

与贡布里希等人不同,美国当代艺术史家乔纳森·克拉里(Jonathan Crary,1951 ~ )没有从理论角度着眼批判“纯真之眼”,而是突破了艺术史研究的视野,采用知识考古学的方法,勾勒出纯粹视觉概念更为复杂深广的现代性背景。贡布里希认为罗斯金主要受经验论哲学影响,然而他也发现罗斯金的论述与贝克莱有些出入。比如他说突然重获视力的盲人拥有艺术家般的纯粹眼睛,但是“连贝克莱也知道那个盲人只能体验到一个伤心的混沌世界,他不得不通过艰苦地磨炼学会把它们分门别类”㊶。贡布里希指出这一点是为了说明罗斯金比贝克莱更加荒谬。但在克拉里看来,这个事例别具深意,因为这两种观点背后是现代视觉认识论与古典模式的决裂。

要理解这一点,需要知道哲学史上有一个“莫利纽克斯问题”(Molyneux’s problem):生盲获得视力后能否纯凭视觉区分球体与立方体?这个问题自17 世纪被英国哲学家约翰· 洛克(John Locke,1632 ~1704)引入哲学以后,引发了广泛讨论。尽管答案各有不同,但是如贝克莱所述,大部分哲学家都同意单纯依靠视觉无法把握对象,想要辨认形状与空间,只有依靠视觉与触觉等感知官能相互协作以及知性的概念能力。在克拉里看来,对19 世纪之前的思想家来说,所谓纯粹视觉是不可想象的,而“如果塞尚、罗斯金、莫奈或19 世纪的其他艺术家想象‘眼睛的纯真状态’,那是因为在那个世纪的更早时段,观察者经历了重大的改造”㊷。所谓观察者经历的改造,指的是现代性背景下视觉话语的整体转变,其核心即视觉认识论从古典时代的暗箱模式转向19 世纪的主观模式。

与艺术史的一般介绍不同,暗箱不只是帮助绘图的工具,还能提供奇观、再现事物的色彩与运动等。更为重要的是,从16 世纪开始,暗箱逐渐成为人们理解视觉机制、界定观察者与世界关系的基本模型。如法国哲学家勒内· 笛卡 尔(René Descartes,1596~1650)、洛克等人都将心灵比作暗箱的内部空间,以此说明认识不是感官对外在世界的认识,而是内在的心灵之眼去认识感官接受到的感觉资料。换言之,暗箱既被当作观察外部世界的模型,也被当作自我观察的范式。暗箱模型一方面将观察者与外部世界分离;另一方面将观看行为与身体分离开来。人们认为视觉感知是一种抽象的机械行为,与观察者具体的生理状态、感知经验无关。甚至对法国哲学家狄德罗(Denis Diderot,1713 ~1784)这样的唯物论者而言,“感官也更多被认为是理智心灵的附属物,而非生理器官”㊸。简言之,以暗箱模型来看,感知是由非身体的心灵主导的对世界的机械认知。

从19 世纪开始,部分受到康德观念论哲学的影响,视觉研究者逐渐突破光与视觉传导的机械作用,转向感官的主观性研究。如:德国著名作家歌德(Johann Wolfgang von Goethe,1749 ~1832)的色彩理论突出了色彩感知的主观性;德国哲学家叔本华(Arthur Schopenhauer,1788 ~1860)则进一步主张视觉全然是主观的,主体既是感觉发生的场所也是感觉的生产者,色彩就是视网膜的反应和活动,不存在与身体无关的客观色彩。与一般的观念论者不同,叔本华十分热衷生理学,这部分基于19 世纪20年代神经学对运动中枢与感知中枢的区分,他将审美感知特别是视觉从调节纯粹本能的生命系统中分离出来,追求具有自主感知能力的审美主体:“一个摆脱意志与身体命令、能够‘纯粹感知’并且变成‘世界明晰之眼’的观察者……”㊹

与哲学家的思辨方式不同,生理学家使用物理学与化学手段,从另一方面彰显了视觉的独立性。比如德国的穆勒(Johannes Peter Müller,1801 ~1858)发现不同感官的神经相互独立,由于神经的决定性,外来刺激与感官反应没有固定的对应关系,此即著名的神经特殊能量论(theory of specific nerve energy)。生理心理学家不仅提出感官分离论,还特别采用量化方法来研究眼睛的注意力、反应时间、刺激阈限、疲劳等,如德国的费希纳(Gustav Fechner,1801~1887)依靠对外在刺激的测量,发明了表示感觉与刺激比例关系的函数。在法国哲学家米歇尔·福柯(Michel Foucault,1926 ~1984)看来,19 世纪人类科学的量化手段不只是数学化的表征,而且表征着现代权力对身体的规训:“那些方程式是一种手段,塑造一种可管理、可预测、善于生产的,最重要的是与其他理性化领域配套的感知者。”㊺

总之,在克拉里看来,“纯真之眼”说构想的主观且中立的视觉感知,并非经验论哲学的产物,也不是艺术经验的总结,它成形于19 世纪的哲学与科学话语,与清理传统、诉诸当下感知的现代性观念息息相关。如美国文论家保罗·德·曼(Paul de Man,1919 ~1983)所言:“刻意遗忘过去的行为同时也在寻求新的起点,二者的互相作用在现代性观念中实现最大的威力……界定现代性典型人物形象需要童年或病后康复之类的经验,即全新的感知,来自一块擦除所有字迹的石板,来自过往的缺席,此过往还没来得及玷污感知的直接性(尽管如此重新发现的东西总预示着这种新感知的终结)。”㊻摆脱一切定式与成规,以全新的眼光感知世界,不仅是罗斯金的艺术诉求,也是现代性观念的核心部分。认识到这一点,才能更好地理解“纯真之眼”对现代艺术家的感召力,理解“纯真之眼”说何以成为格林伯格眼中现代主义艺术的基本理念。

结语

正如贡布里希的批判所显示的,作为一种理论,“纯真之眼”说十分简陋,乃至充满无知。但是它或许主要不是一种理论,而是一种反抗精神的表达。因为艺术主要诉诸于感性,并祈求切身与真诚的感受,艺术在与空洞观念、麻木无感的斗争中彰显着力量。正因为我们的感知极易为意识形态、僵化传统、各种先入之见所左右,导致庸俗图像泛滥成灾,所以罗斯金、马蒂斯这些敏感的艺术家与批评家才要呼吁“纯真之眼”。那么,有基于纯粹感知的艺术吗?如果纯粹指的是不带任何先见的中立性,那么答案就是“没有”;如果纯粹指的是艺术应该回归切身感受和创造新起点的理想,那么答案就是“有”。

“纯真之眼”说不仅提醒我们艺术与感知的复杂关系,其所引发的争论也可以让我们更好地反思艺术理论本身的性质。一方面,现代理论家彻底突破了传统艺术史的局限,他们将目光转向心理学、符号学、语言哲学、现代性思想等各种领域的研究成果,为理解艺术活动提供了丰富的理论资源,也为艺术史与艺术学理论如何融通提供了参照;另一方面,理论与实践关系密切,但二者毕竟分属不同领域,旨趣各异。艺术理论或许可以解释艺术实践依赖的知识与技能,但无法完全解释艺术家与观者的切身感受,更难以指导艺术实践。如贡布里希所言,理论研究是一种理性活动,而理性的意义在于批判,因此艺术理论从根本上说是批判性的:“它能够清除流行的错误看法,并由此廓清道路以提高理解,不过它不能指导我们的感受。”㊼理论无法指导感受,但是能够解构虚假观念,为艺术实践清理出自由生长的空间。

注释:

① John Ruskin,The Elements of Drawing and the Elements of Perspective, London:Dent & Son.Ltd, New York:E.P.Dutton & Co, 1912, pp.3-4.

② 同①, xvii.

③ (英)约翰·罗斯金著,唐亚勋译:《现代画家(第一卷)》,桂林:广西师范大学出版社,2005 年,第46 页。

④ (美)迈耶·夏皮罗著,沈语冰、何海译:《现代艺术:19 与20 世纪》,南京:江苏凤凰美术出版社,2015 年,第78 页。

⑤ 同④,第81 页。

⑥ 同④,第84 页。

⑦ Lionello Venturi, “The Aesthetic Idea of Impressionism”,The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 1941,1(1),p.39.

⑧ John Canaday,Mainstreams of Modern Art,New York:Holt,1959,p.182.

⑨ (美)杰克·德·弗拉姆编,欧阳英译:《马蒂斯论艺术》,济南:山东画报出版社,2004 年,第251-252 页。

⑩ August Wiedmann,Romantic Roots in Modern Art, Surrey:Gresham,1979,p.224.

⑪ 沈语冰编著:《艺术学经典文献导读书系·美术卷》,北京:北京师范大学出版社,2010 年,第273 页。

⑫(英)E.H.贡布里希著,杨成凯等译:《艺术与错觉:图画再现的心理学研究》,南宁:广西美术出版社,2012 年,第251 页。

⑬ 同⑫,第76 页。

⑭ 同⑫,第75 页。

⑮ 同⑫,第73 页。

⑯ 同⑫,第230 页。

⑰(英)保罗· 泰勒编,李本正译:《贡布里希遗产论铨:瓦尔堡研究院庆祝恩斯特· 贡布里希爵士百年诞辰论文集》,桂林:广西师范大学出版社,2020 年,第100 页。

⑱ 同⑫,第275 页。译文有改动。

⑲(英)E.H.贡布里希著,范景中等译:《图像与眼睛:图画再现心理学的再研究》,南宁:广西美术出版社,2016 年,第204 页。

⑳ 同⑫,第175 页。

㉑ 同⑫,第211 页。

㉒ 同⑲,第242 页。

㉓ 同⑲,第276 页。

㉔ W.J.T. Mitchell,Iconology:image, text,ideology, Chicago:The University of Chicago Press, 1986, p.88.

㉕(瑞士)海因里希·沃尔夫林著,洪天富、范景中译:《美术史的基本概念:后期艺术风格发展的问题》,杭州:中国美术学院出版社,2015 年,第26 页。

㉖ 段炼编著:《艺术学经典文献导读书系·视觉文化卷》,北京:北京师范大学出版社,2012年,第225 页。

㉗ 同㉖,第226 页。

㉘(英)诺曼·布列逊著,谷李译:《视域与绘画:凝视的逻辑》,重庆:重庆大学出版社,2019年,第60 页。

㉙ 同㉘,第63 页。

㉚ 同㉘,第228 页。

㉛ 同㉘,第112 页。

㉜ 同㉘,第114-115 页。

㉝ 同㉘,第115 页。

㉞ Mieke Bal, “Visual essentialism and the object of visual culture”,Journal of Visual Culture,2003, 2(1), p.9.

㉟ Arthur C. Danto. “Seeing and Showing”,The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 2001,59(1), p.8.

㊱ Bence Nanay,Aesthetics as Philosophy of Perception, Oxford:Oxford University Press,2016, pp.136-159.

㊲ Mark Rollins, “The Invisible Content of Visual Art”,The Journal of Aesthetics and Art Criticism,2001,59(1),p.23.

㊳(美)阿瑟·C·丹托著,王春辰译:《作为艺术史家的动物—关于纯真之眼的反思》,《美术文献》,2011 年第2 期,第103 页。

㊴ Arthur C. Danto, “The Pigeon within Us All:A Reply to Three Critics”,The Journal of Aesthetics and Art Criticism,2001,59(1),p.42.

㊵(美)马丁·杰伊著,孔锐才译:《低垂之眼:20 世纪法国思想对视觉的贬损》,重庆:重庆大学出版社,2021 年,第4 页。

㊶ 同⑫,第251-252 页。

㊷ Jonathan Crary,Techniques of the Observer:On Vision and Modernity in the Nineteenth Century, Massachusetts:MIT Press,1992, p.66.

㊸ 同㊷, p.60.

㊹ 同㊷, p.76.

㊺ 同㊷, p.147.

㊻ 同㊷, p.95.

㊼(英)E.H.贡布里希著,范景中、杨思梁译:《理想与偶像:价值在历史和艺术中的地位》,南宁:广西美术出版社,2013 年,第218 页。