全生命周期设计方法论的教学及应用

麦青群,肖英捷,张 平

(广东海洋大学 机械工程学院,广东 湛江 524088)

0 引言

中国工程教育专业认证协会2022 年发布的《工程教育认证通用标准解读及使用指南》指出,学生应了解“面向工程设计和产品开发全周期、全流程设计/开发解决方案”的基本方法和技术,具备分析、解决“复杂工程问题”的能力,“在设计中体现创新意识”。全生命周期设计基本方法和技术是培养学生解决复杂工程问题及具有创新设计意识的基础。笔者学校机械设计制造及自动化本科专业响应指南,在毕业要求中列出“能够提出机电产品全生命周期、全流程的设计方案,了解影响设计目标和技术方案的各种因素”。

以笔者学校专业核心课“机械加工装备与控制技术”为例,该课程的特点是承上启下且综合性强,一方面承担了从理论课程学习到实践课程学习过渡的任务,另一方面融合了加工装备的理论知识、设计方法论、控制等多个方面,且增加了“全生命周期设计”等符合时代发展要求的内容。

1 内容介绍及教学现状

面向产品全生命周期设计理论在国内的发展起步较晚,从文献检索结果看,20 世纪90 年代中后期开始出现相关理论研究[1]。对机械产品的全生命周期设计研究始于1997 年[2],后续研究包括对全生命周期设计的概念、内容、设计方法、发展方向等的探讨[3,4]。针对全生命周期设计方法的研究,部分学者通过对设计问题建立数学模型后用多目标优化理论进行算法求解的方式开展[5,6]。2003 年,吴志欢等[7]对产品全生命周期设计应用研究体现了产品的开发过程各项活动及各项信息数据库的重要性。其后,针对具体产品不同指标优化的详细全生命周期设计研究成果逐渐增多[8,9]。

然而全生命周期设计的理论发展还处于上升阶段,对于教育教学的需求缺乏完备的理论指导体系。再者,全生命周期设计需要基于产品庞大的信息数据库,还有赖于设计者本身丰富的设计经验及知识基础,针对初入行者及高校学生而言,“面向全生命周期设计”内容的学习及实践难度很大,缺乏一种易于操作的设计方法论指导。另外,现实中学校与产业对接不够紧密,课程教材内容滞后、学生工程实践能力不强,迫切需要增强学生解决复杂工程问题的能力,提高其职业胜任力和持续发展能力。

全生命周期设计作为新近发展的重要设计理论,在教学内容上的推广需求刻不容缓,同时由于该方法论的实施需要基于产品全生命周期的信息数据分析,而当今时代产品的发展更新迭代速度非常快,因而亟需开展针对教学教育需求的“全生命周期设计方法论”教学内容持续改进研究及建设。

2 全生命周期优化设计方法论及教学设计

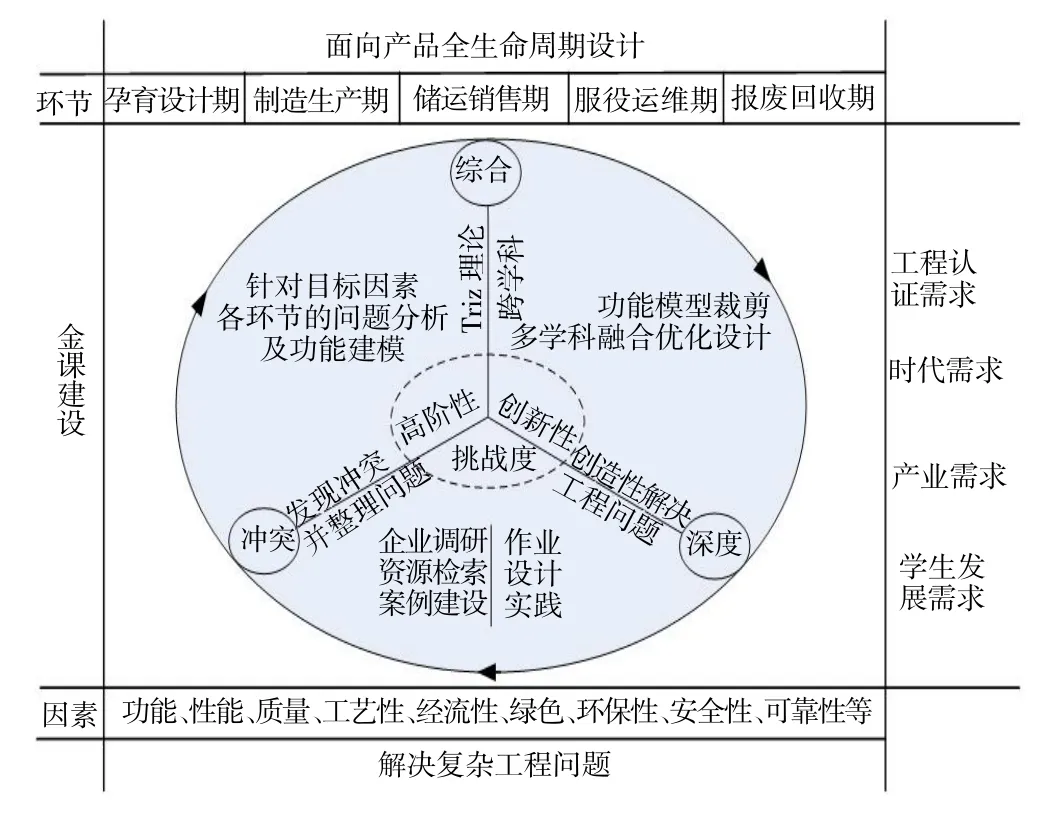

全生命周期设计,从多个指标因素、产品全生命周期各环节两个维度,对产品本身技术系统及超系统进行调查,发现并分析存在或潜在的问题,针对多个重点问题进行优化设计,并寻求更佳的设计效果平衡点。本文以机械专业核心课“机械加工装备与控制技术”教学应用需求为例,提出一种面向机械加工装备产品的全生命周期优化设计方法论,并将其融入到教学设计中,建设总思路如图1 所示。

图1 全生命周期优化设计教学建设总思路

2.1 产品全生命周期分析及功能模型优化

选定一项或多项评价因素作为后续优化的指标项,了解机床产品全生命周期全流程各环节存在的问题。产品全生命周期包括五个环节:“孕育设计期”“制造生产期”“储运销售期”“服役运维期”“报废回收期”,融合Triz 理论体系关于功能分析及功能模型的内容,针对机床产品全生命周期每个环节皆可进行功能分析,并建立直观的功能模型图。机床产品全生命周期各环节的功能模型图,包含了技术系统及超系统组件、相互作用关系、功能属性及功能等级等信息,需要优化的问题主要为有害的、不足的或过度的功能,利用Triz 理论体系关于功能裁剪/修补的方法及工具,优化并获得新的理论功能模型图。但由于理论功能模型图是高度概括的框图,落实到具体的机构设计需要执行者对跨学科设计知识及理论的综合运用。

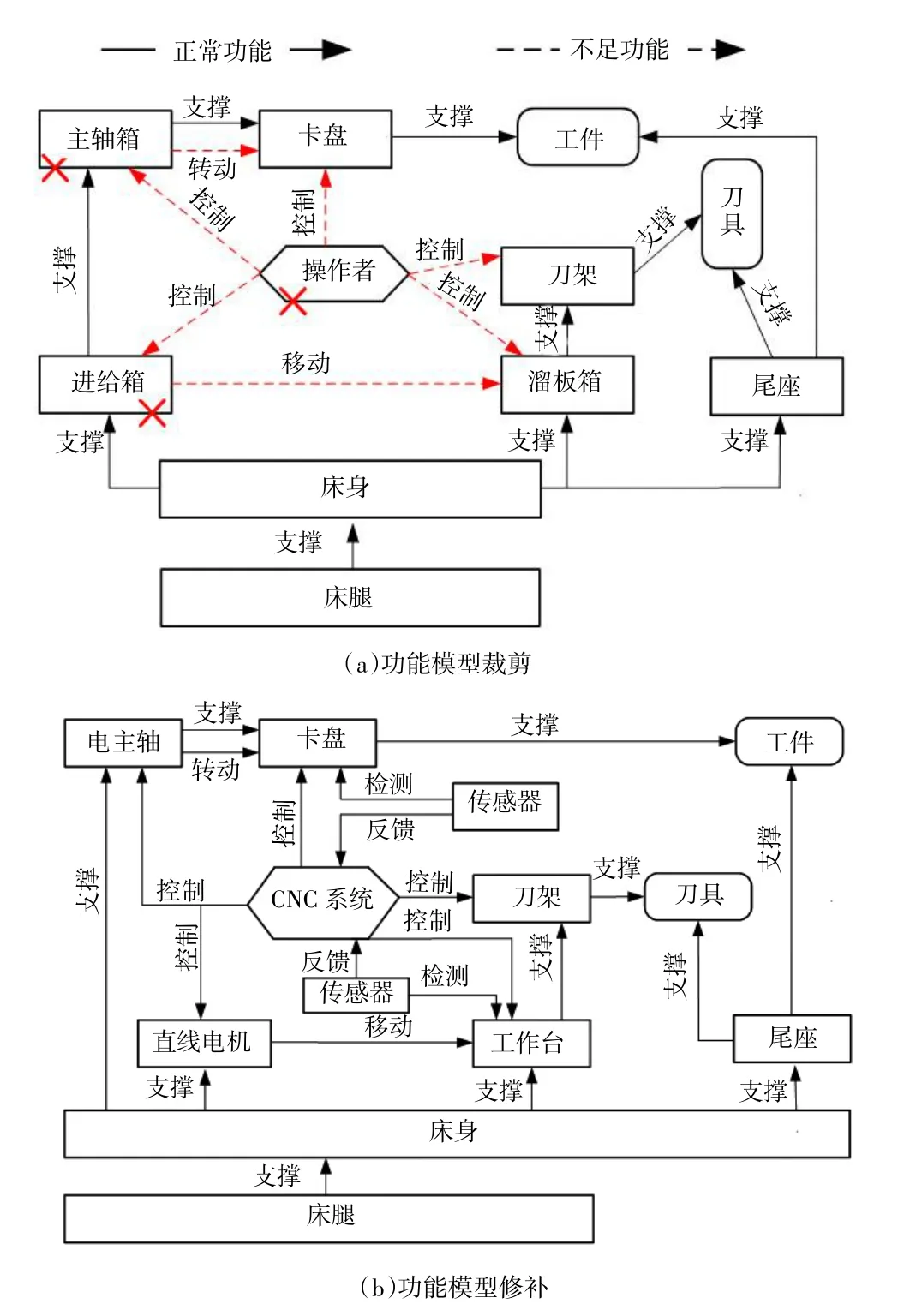

以卧式通用车床的优化设计升级为例,设定评价因素为“加工效率”“加工精度”和“智能化程度”,该类型机床面临的主要问题为:加工效率不高,加工精度不足,智能化程度太低。针对这三个因素的需求皆为机床产品用户的使用需求,主要出现在机床的服役期,因而仅需要针对服役期的卧式通用车床进行功能分析及建模。服役期的卧式通用车床技术系统及子系统组件包括主轴箱、卡盘、进给箱、溜板箱、刀架、床身、床腿、尾座,超系统组件包括操作者、切削液、刀具、工件。分析以上组件之间的相互作用关系,建立功能模型,如图2(a)所示。

图2 卧式通用车床服役期功能模型优化

服役期卧式通用车床的生产效率主要受切削加工时间及辅助时间的时长影响,其中加工时间受切削速度、进给速度影响,即主轴箱及进给箱输出速度不足,可描述为主轴箱带动卡盘主运动的速度不足,进给箱带动溜板箱进给运动的速度不足;辅助时间受操作者换刀、换工件等操作熟练程度影响,可总结为操作者对卡盘、刀架的控制不足。服役期卧式通用车床的加工精度主要体现为运动件的位置精度及速度精度,如果从误差产生的角度分析,误差主要来自原车床系统的所有零件形位误差及装配误差。服役期卧式通用车床的智能化程度不足,主要体现为开停机、工件刀具装拆、速度等参数调整等都需要操作者人工决策及操作。

下一步应用系统裁剪/修补法对功能模型进行优化。系统裁剪即通过裁剪系统的某个组件,把该组件提供的有用功能重新分配,从而达到提高系统理想度的目的。系统裁剪/修补法,指针对功能复杂的技术系统,仅用裁剪法无法达到预期效果时,可同时增加更先进功能的组件,从而达到提高系统理想度的目的。由功能模型图可知,该类型机床的主要问题表现为多处功能不足(虚线箭头),根据裁剪法,将所有不足功能的功能载体裁掉,如图2(a)所示,去掉组件主轴箱、进给箱、操作者后,以下功能缺少功能载体:卡盘的支撑、动力及控制,刀架控制,溜板箱的动力及控制。根据修补法,在考虑“效率、精度、智能化”的前提下改造功能对象或者增加新组件支撑所需功能,如用CNC 系统代替操作者控制各执行件的运动,用电主轴代替主轴箱带动卡盘实现高速高精度输出,用直线电机带动溜板箱或者直接带动刀架实现高精度直线运动输出,另外增加闭环检测组件以保障实现精度要求,如图2(b)所示。需要注意的是,修改后的功能模型作为新的设计方案,进一步机械设计时,整机的组件需要按照新的精度等级设置质量要求。

2.2 教学设计

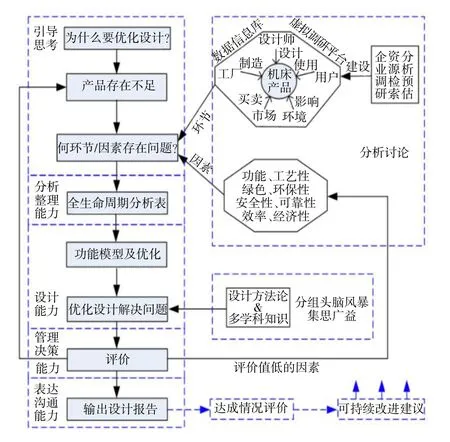

针对“全生命周期设计方法论”内容的详细教学设计思路见图3。先引导学生思考优化设计的必要性,引出产品的不足,然后分析讨论产品不足在不同因素不同环节的具体表现。以环节为横列、因素为纵列、具体问题表现为内容填写全生命周期分析表,培养学生分析整理的能力;通过分组讨论寻求优化设计的方案,培养学生的设计能力;对设计方案进行评价,培养学生管理和决策的能力;对评价值低的因素,反馈到流程最初产品不足分析,形成产品的持续优化设计;最后输出设计报告,作为作业提交,培养学生在专业内表达和沟通的能力。教师对设计报告进行评价,分析达成情况,输出持续改进建议,用于教学的持续优化。

图3 教学设计框图

3 教学持续改进

在“机械加工装备及控制技术”课程教学持续改进中,持续改进的依据包括课程直接评价、学生反馈、以及后续课程的学生能力体现。其中直接评价包括平时成绩(作业、专题报告和大作业)和期末考试;学生反馈包括问卷调查、课后交流;后续的直接相关课程为设计类课程,包括机械设计制造综合实践和毕业设计。

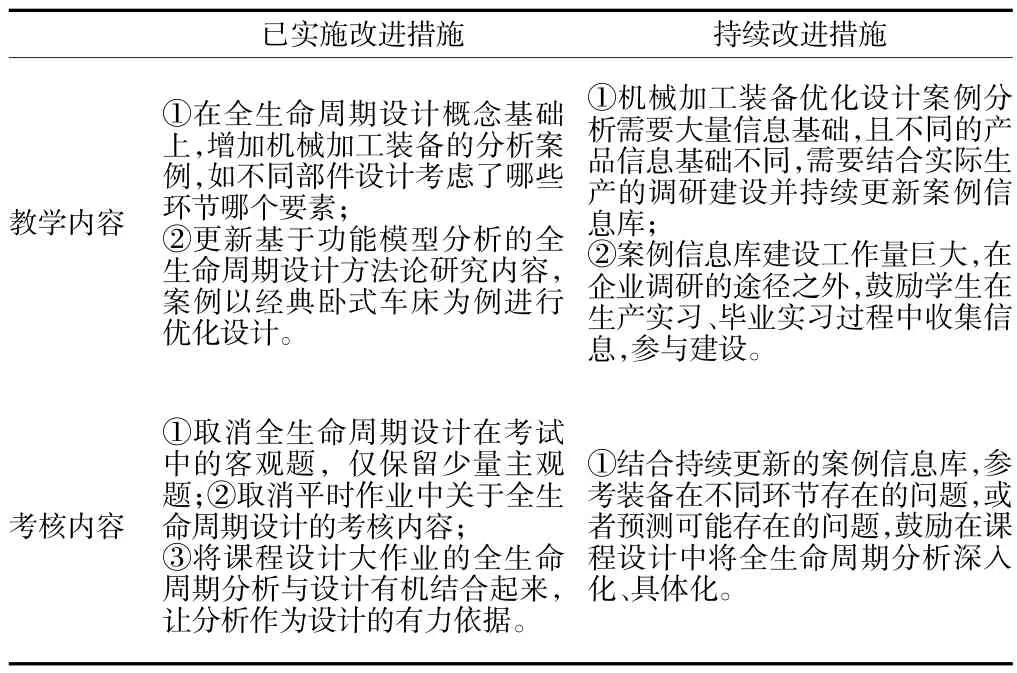

该课程始于2021 年,至今共开课三年,关于全生命周期设计的教学一直处于持续改进阶段,见表1。

表1 全生命周期设计教学持续改进概况

4 结语

针对机械加工装备的全生命周期的教学内容改革,结合Triz 理论的功能分析、功能建模及模型优化方法,将全生命周期设计从理论到实践有效连接起来,更有利于初学者及学生群体的理解及设计实践,融合了不同的学科知识,具有一定创新性及实用性。

在金课建设的背景下,专业核心课程面临着“两性一度”(高阶性、创新性、挑战度)的建设改革需求,结合工程认证要求(国际化)、时代要求(先进)、产业要求(复杂工程问题)、个人要求(能力发展),课程建设改革任务紧急且任重,而“全生命周期设计”由于其考虑的全面性契合以上所有需求,为工程及设计类课程建设的重点内容之一。但正是“全生命周期设计”的全面性提高了该部分内容建设的难度,源于产品全生命周期各环节的分析,需要巨大的信息数据支撑,即使教学中的方法论,也需要建设一定容量的生产案例信息数据库才能避免教学天马行空。

本方法论的实施需要更多案例支撑,而面向全生命周期设计的案例建设需要充分了解机械加工装备在不同环节存在的具体问题,还需要深究每个问题的成因,才能进行有效的优化设计,本研究仍处于初级阶段,后续还需要结合产业具体情况建设更充足的案例。