《钢琴协奏曲》第一乐章民族音乐元素的体现

曾思楠

【摘 要】《钢琴协奏曲》是高平于2006—2007年创作的作品。本文对高平《钢琴协奏曲》第一乐章的民族音乐元素进行探析,通过研究其音高组织、节拍节奏、配器手法等特点,分析作品中蕴含的苗族音乐语言。此外,本文还对《钢琴协奏曲》第一乐章的线性思维特点及支声音乐手法进行剖析,力求深入领悟高平在本作品所表达的民族化音乐语汇与其独特的艺术价值。

【关键词】高平;《钢琴协奏曲》;民族音乐;苗族音乐元素

【中图分类号】J624.1 【文献标识码】A 【文章编号】1007—4198(2023)19—110—03

我国著名的作曲家、钢琴家高平于1970年出生在四川成都,父亲高为杰是我国当代卓有成就的作曲家、音乐理论家,母亲罗良琏是著名歌唱家、中国音乐学院声乐系教授。高平曾赴美国留学,在美国里诺大学音乐学院、巴特勒大学音乐学院等高校获得钢琴艺术家文凭和钢琴硕士学位,后转学作曲专业,于2003年获得辛辛那提音乐学院作曲博士学位。高平的音乐作品涉及了多种题材,尤其于钢琴作品创作领域上获得了卓越的成就。高平曾在2010年获得新西兰作曲协会颁发的CANZ拖拉斯基金奖。我国著名音乐学家李西安先生称高平为“我国第六代作曲家代表之一”,美国作曲家弗德里克·热夫斯基则称赞他是“为古典音乐传统带来新鲜血液的青年音乐家”[1]。

《钢琴协奏曲》受新西兰著名音乐家Jack Richards教授委约而作,作品创作于2006—2007年,于2008年在新西兰惠灵顿市政音乐厅首演,由高平本人担任钢琴独奏,Kennneth Young指挥,与新西兰国家交响乐团合作演出。这首《钢琴协奏曲》共分为两个乐章,作曲家高平除了运用西方作曲技法外,还充分汲取了中国民间音乐的精髓,在作品的创作中加入民族音乐元素,并以独特的创造力将多元的音乐文化进行碰撞、融合,形成属于自己风格的声音。

一、苗族音乐元素的体现

《钢琴协奏曲》第一乐章具有较为浓郁的苗族音乐特点,其中在主部主题的音高材料中体现了苗族“飞歌”音乐的旋律风格特点,同时在作品的节拍节奏和配器上也同样运用了较为鲜明的苗族音乐元素。

(一)音高组织

苗族“飞歌”是苗族最有代表性的音乐形式之一,它是流行于黔东南的苗族山歌,常在山坡上高唱,演唱时歌声洪亮高亢,传遍四方。苗族飞歌的旋律起伏较大,多连续的上下跳进,常用装饰音润饰旋律,节奏宽广自由,徵调式和羽调式出现较多。而在同一调式中,角和降低一律的变角常常会同时出现,强调大小三度的进行,且变角往往以直接的方式出现在歌曲的结尾。

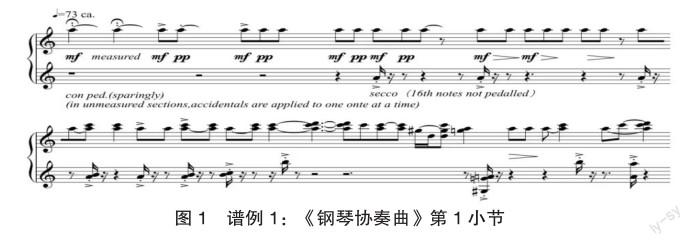

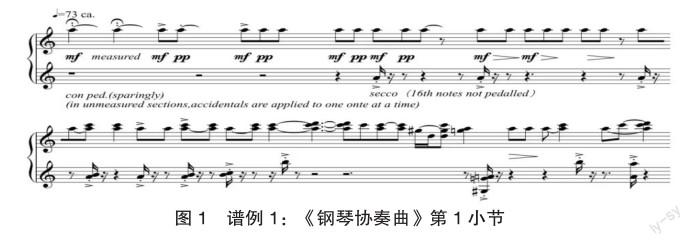

在《钢琴协奏曲》第一乐章中,作曲家高平突出了苗族“飞歌”旋律的内在意蕴。如在开头的主部主题中,钢琴在a羽调的基础上进行陈述,可以被细分为三种短小的材料。旋律中的角和降低一律的变角交替出现,其中变角被更突出地强调,而在体现了苗族“飞歌”的音高特点,除此之外,主部主题还出现了徵和变徵,让调性色彩变得更加丰富。

(二)节拍、节奏

苗族民歌抒情悠扬,节奏宽广自由,展现了苗族人民在苗嶺中回荡飘渺的歌声。而除音高组织外,苗族“飞歌”在节奏节拍上也同样有着鲜明的特色,表现在:节拍自由多变,多用自由节拍或5/4、7/8等混合拍子,且常常会频繁地变换节拍,节奏具有不规整而多变的特点。

《钢琴协奏曲》第一乐章的节拍、节奏具有较明显的苗族“飞歌”特色。作曲家在作品开头的钢琴独奏中运用了自由节拍,具有线性思维特点的主部主题在神秘的氛围中铺展开来,一直持续到第27小节乐队部分进入,节拍才变为规律的4/4拍。在整个第一乐章中,节拍在自由节拍、4/4、5/4、7/8、3/4拍中交替变换,其中展开部的节拍变换最为频繁,烘托出越来越激烈的音乐情绪,加强了音乐的灵活性与不稳定感。作曲家高平运用自由节拍、混合拍子以及变换节拍等手法,让作品既体现了我国鲜明的民族音乐风格,又富有浓厚的现代音乐气息。

(三)配器特点

《钢琴协奏曲》虽然是一首钢琴与西洋管弦乐队的协奏曲,作品中并没有运用民族乐器,但作曲家却赋予乐器以独特的意蕴,通过用西洋管弦乐队模仿民族乐器的音响,以此来展现我国的民族音乐风情,将西洋乐器与我国的民族音乐进行有机结合。

作品对苗族传统乐器芦笙的音色进行了模仿。芦笙是一种簧管的吹奏乐器,是苗族文化的一种象征,在苗族等西南地区的少数民族广为流传。在《钢琴协奏曲》第一乐章的呈现的主部主题中,作曲家运用长笛、双簧管、降b调单簧管这三种乐器的混合音色,模仿了芦笙明亮、浑厚的音响。这三种木管组乐器的音区相近,但音色不同。旋律由单簧管与双簧管开始进入,接着长笛在第三拍汇入,六个声部之间形成了分合式支声。除此之外,当奏出长音c后,当每个新的音加入时,因为前面的音得到延长,往往让后一音与前一音重合,c、d、降e在纵向上形成极不协和的和声音响效果,即模仿了芦笙可以同时演奏多音的特点,也给听众带来了神秘、朦胧的听觉体验。

在《钢琴协奏曲》第一乐章中,作曲家巧妙地运用了多种乐器的混合音色,生动形象地对具有民族特色的音响进行模仿。如作品呈示部第27小节处,作曲家用短笛、古钹、钟琴、音树、竖琴等乐器,模仿了苗族青年在舞蹈时,身上佩戴的银饰发出的音响。 此处多种音色相差较大的乐器共同演奏作品的骨干音a,伴随着统一而有规律的节奏,ff的力度,让音响听起来晶莹剔透,极富个性与幻想性。银饰是苗族传统服饰中不可或缺的配件,佩戴银饰舞蹈也是苗族舞蹈重要的风格特色之一,舞者通过不同的舞蹈动作让身上的银饰碰撞发出清脆的声响,形成了和谐又独特的韵律。作品通过运用多种乐器的混合音色模仿苗族银饰发出的音响,既拓展了音乐的表现空间,又让音乐更富有我国少数民族的民间风格特征。

二、线性思维的体现

线性(Linear),在格罗夫词条中这样阐释:“在多声部运动中,以声部横向的共同运

动特征占主导地位,并使之成为组织音乐结构的主要风格。[2]”在漫长的音乐历史发展中,西方的专业作曲技术是建立在和声、复调等多声音乐表述基础上的,而中国传统音乐却主要建立在单声部的线性音乐的表述基础之上。[3]我国当代作曲家使用线性思维进行创作,与和声结构、音乐风格相结合,可以更好地贴合我国民族音乐的韵味,让我国传统音乐得到更好的传承发展。在高平《钢琴协奏曲》第一乐章中,作曲家强调旋律的横向线条发展,突破了功能和声进行的制约,将线性的思维贯穿在作品的旋律发展之中。

如《钢琴协奏曲》第一乐章的开头,钢琴奏出的主部主题材料在散拍子的连续同音反复中由远至近地出现,然后缓缓加入宫音和商音,使之发展为带有五声羽调式特征的旋律。这里以强调的右手单声部旋律进行为主,左手零星的单音和二度音程为旋律起装饰性作用。作曲家用单声部的线性进行把听众缓缓引入到作品之中,充满神秘之感。这段同音反复的主题材料在这一乐章中多次出现,作曲家仅仅用单音与节奏的变化展现出横向线性旋律的魅力。

在作品第一乐章的再现部中,钢琴声部几乎都是以左右手演奏相同旋律的形式出现的,作曲家没有刻意去强调钢琴声部中纵向的功能性和声,而是通过大段左右手演奏相同旋律的方式让横向线条更加清晰,突显作品的线性思维的运用,用横向线性与纵向和声共同构建了丰富的多声部音乐语言。与此同时,再现部第219小节—220小节中,钢琴声部的左右手出现了连续的半音化旋律,使得和声带有游离性,调性变得模糊。半音化和声是线性思维所能够产生的最直接的音响结果,也是最易于达到音乐表现力的和声手法。[4]作曲家运用左右手共同演奏连续半音化进行的手法,深化了作品中横向线性发展的创作风格。

三、支声手法的运用

“支声音乐”是指同一旋律的变体在同一时间内的结合发展。它是一种既不同于复调又不同于主调的独立的多声部音乐形式。[5]作为一种较早出现的多声部音乐类型,支声音乐广泛出现在我国传统的民歌、戏曲、器乐等民间音乐中,是我国传统多声部音乐重要的织体处理方式。而在现代音乐发展的进程中,越来越多的中西方专业作曲家对支声手法进行挖掘和运用,并进一步丰富了支声手法的类型。在高平《钢琴协奏曲》第一乐章中,作曲家运用了分合式支声、装饰性支声、简化式支声等多种支声手法进行创作,将有我国传统民间音乐特色的多声部创作手法与西方现代音乐语汇相结合,让作品更具有多种音乐色彩结合的独特魅力。

第一乐章呈示部第55小节,圆号、小号对双簧管作带有和音的装饰性支声,它们在纵向上对主要旋律双簧管添加了装饰性的和音,几个声部的节奏保持一致,但小号比其它声部晚一小节进入。而除了带有和音的装饰性支声外,两个圆号声部还对主要旋律双簧管作了分合式支声进行。分合式支声即各声部的旋律在纵向上时而分离,时而重合,节奏可以相同或略有变化的支声类型。而在这个段落中,第一、第二圆号与主要旋律的分合式支声主要以“合”为主,僅仅在句子结尾处才体现出分离与碰撞,但第三、第四圆号则主要以“分”为主。四个声部在纵向上形成了装饰性支声与分合式支声相结合的混合式支声进行。除此之外,长号对双簧管作了反向逆行,让音乐整体上更加丰富和有层次感。

《钢琴协奏曲》第一乐章呈示部的第75小节,此处的木管组乐器构成了简化式支声和分合式支声相结合的混合式支声。第一长笛和第一双簧管为句子的主要旋律,短笛声部作为简化式的分支在第76小节末尾处出现,它的旋律是断断续续的,在结构上并不连贯,只奏出了主要旋律中重音记号上的音,加强了整体节奏的律动感,而在第77小节的结尾处,则对三个音进行了装饰加花,在加强重音的同时,也为这一段落增加了灵动感。第二长笛、第二双簧管、两支单簧管与主要旋律第一长笛构成了分合式支声。其中第二长笛、第二单簧管与主要旋律第一长笛、第一双簧管同时进入,在三拍之后,两支单簧管再先后奏出。分合式的分支与主要旋律的节奏保持一致,音高上与主要旋律时而汇合,时而分离,分——合的频率较高,基本上“分”一或两个音之后便会出现汇合音。值得注意的是,这里分合式支声中“分”所形成的和音均为小二度,且都被重音记号所强调,这让不协和音响的碰撞得到了加强。

四、结语

《钢琴协奏曲》反映了作曲家对当代音乐文化碰撞、交融的深刻思考。在第一乐章中,作曲家虽然运用了钢琴和西洋管弦乐去诠释作品,在创作技法上也体现了现代音乐的复杂化和多样化,但作品的音乐语汇却处处蕴含着浓郁的民族风格和审美理念。这一乐章在音高组织、节拍节奏及配器手法上体现了鲜明的苗族音乐元素,展现了那份自由高亢的苗族音乐风情。同时线性音乐思维的体现和大量支声手法的运用,让作品充满了独特的民族意境与气韵。这种立足于中国传统音乐特色,通过中西合璧的方式创新音乐语言的优秀作品,赋予了音乐艺术独特的生命力。

参考文献:

[1]刘娜.高平第二大提琴与钢琴奏鸣曲《逝》的创作技法研究[D].长沙:湖南师范大学,2017.

[2]李冬.论马克思·雷格尔作品多声部的线性思维[J].天津音乐学院学报,2019(1).

[3]李吉提.中国音乐结构分析概论[M].北京:中央音乐学院出版社,2004.

[4]姚恒璐.西方后调性时期“调性变形”的线性和声实践[J].音乐探索,2022(1).

[5]樊祖荫.论支声音乐[J].中国音乐,1983(1).