金针菇新品种菌株选育及应用*

周建林,何伯伟,黄良水,杨明华,毛小伟

(1.浙江省江山市农科所,浙江 江山 324104;2.浙江省农业厅农作物管理局,浙江 杭州 310020;3.浙江省常山县天乐食用菌研究所,浙江 常山 324200)

金针菇是浙江省主栽食用菌品种之一,近年来发展速度快,效益相对稳定,2008年全省金针菇产量首次突破2×105t,占全省食用菌总量的22%,金针菇产量、产值居全国前三位[1]。但我省金针菇品种单一,生产上应用品种以江山白菇(F21)为主,该品种在生产上已应用近10年,品质、抗性明显下降。因此,培育产量高、品质优、抗性强的金针菇新品种,制订生产技术规程,建立标准化生产基地,是满足加工出口需求、提升金针菇产业发展和促进农民增收的迫切任务。从2004年开始,江山市农科所在原江山白菇(F21)的基础上逐年进行大范围的采点、筛选、试验,选育出了江山白菇(F21-2),现将选育及应用结果报告如下。

1 材料与方法

1.1 育种亲本

从2004年开始,以江山市规模栽培的江山白菇(F21)为育种亲本材料,选择农艺性状、产量等表现型较好的江山白菇子实体(可能呈正向变异的自然变异株)为组织分离对象,逐年进行自然筛选育种。

1.2 选育方法

选育方法为自然育种,即利用自然条件下发生的有益变异,选出符合需要的新品种[2,3]。选育程序为:在江山市范围内大批次的采样、分离→拮抗试验→出菇试验→品比试验→稳定性观察→生物学特性、栽培特性研究→小试→中试→示范推广。

1.3 实验室筛选

白菇的第一潮菇表现一般都很好,差异性不大,而第二潮菇差异性就非常大,因此采用第二潮菇作为种菇进行筛选,易于筛选到优良的菌株。根据第二潮菇子实体外观、形状、产量、色泽、根部的粘连状况以及是否感染细菌性斑点病等性状择优筛选取样。每年在150户左右的菇农中选定了15个点进行采样,而后进行组织分离,分离得到50支试管菌株。将50个分离菌株各转管15支,分别取10支接入菌袋进行发菌和出菇试验,其余5支试管进行菌丝拮抗试验和菌丝耐高温培养试验。

1.4 栽培筛选

1.4.1 初筛

1.4.2 复筛

将初筛选定的优良株系与原来保存的株系一起进行品比试验。对品质、产量等综合性状进行筛选,筛选出性状稳定、优良的株系。

1.4.3 品比试验

2006年引进国内的16个白菇品种与复筛后的菌株及保存的原菌株作对比试验,并进行综合评定。供试品种为:金白一号、2098引自江苏高邮;F2004、杂交F821、杂交18-1、金杂14,引自湖北嘉鱼;白雪金针、台湾白金引自北京农大;金白F4引自上海农科院;962、F39引自华中农大;F白耐温、F白冷房引自浙江农科院;8801来自福建三明研究所;180、HF005引自湖北华中食用菌栽培研究所。

1.4.4 生产试验

2007年~2008年在江山市安排了多点栽培示范,并进行了产量的测定。生产期安排在2007年的8月到2008年的2月,出菇后进行抽样测产量及评价分析。

2 结果与分析

2.1 生物学特性

2.1.1 形态特性

江山白菇(F21-2)优株菌丝浓密、洁白。子实体丛生,菇体纯白色,菇盖半球形,不易开伞,菇柄下部有绒毛。菇盖在生长过程中环境含氧量低则菇盖小,环境含氧量充足时菇盖较大。菇盖直径一般为0.5 cm~2.0 cm。菇柄直立,幼菇期柄实心,商品菇柄中空。菇盖呈乳白色。与江山白菇(F21)相比表现为现蕾出菇更整齐,更密集,菇盖不易开伞,产量高,在较强散射光下仍保持白色。

社会发展是教育变革和教育发展的源动力。不久前,我国提出提升中国国力进而繁荣全球的“一带一路”倡议,教育变革无疑要呼应国家这一宏伟战略决策。也就是说,当代教育不可仅满足于对学生的单一专业能力的有限培养,更需要关注学生通晓国际文化、具备国际意识与视野的培养,需要使他们在具备专业知识的同时,掌握敏锐洞察、有效沟通、解决国际问题的能力、持续保持国际先进水平并不断更新知识的能力。总之,当代“人工智能+教育”的人才培养目标定位,必须是突破专业技能和一般性交际能力界域,国际视野和全球化实战能力兼具的综合人才。

2.1.2 拮抗试验

江山白菇(F21-2)优株与其他品种有明显的拮抗作用,与原江山白菇(F21)拮抗现象不是很明显,说明它们的亲缘关系较近。

2.2 栽培特性

江山白菇(F21-2)与江山白菇(F21)都属于中低温型品种。原菌株菌丝生长温度5℃~33℃,最适温度为23℃~25℃,菌丝较耐高温,4℃~24℃能分化原基,10℃~15℃子实体生长最好,5℃~20℃子实体正常生长[4]。子实体对光的强度不敏感,在较强散射光下仍保持白色。子实体丛生,菌盖帽形,不易开伞。培养料较为广泛,在我国多用棉籽壳、玉米粉、木屑、麦麸、玉米芯等为主料,配方不同对产量的影响较大[5]。根据多年生产实践,江山白菇(F21-2)与原菌株相比,菌丝和子实体更耐高温,5℃~22℃子实体正常生长,22℃以上菇体发软,色泽变黄,产量下降。新菌株在我省常规栽培的季节为8月中旬到11月下旬,出菇期为10月中旬到翌年的3月下旬,栽培季节比原菌株提前1.5个月。据观察记载,2009年11月5日至9日连续5 d最高气温在26℃以上,甚至高达30℃,山区金针菇严重发黄变软,甚至萎缩。

2.3 产量表现

2.3.1 品比试验产量表现

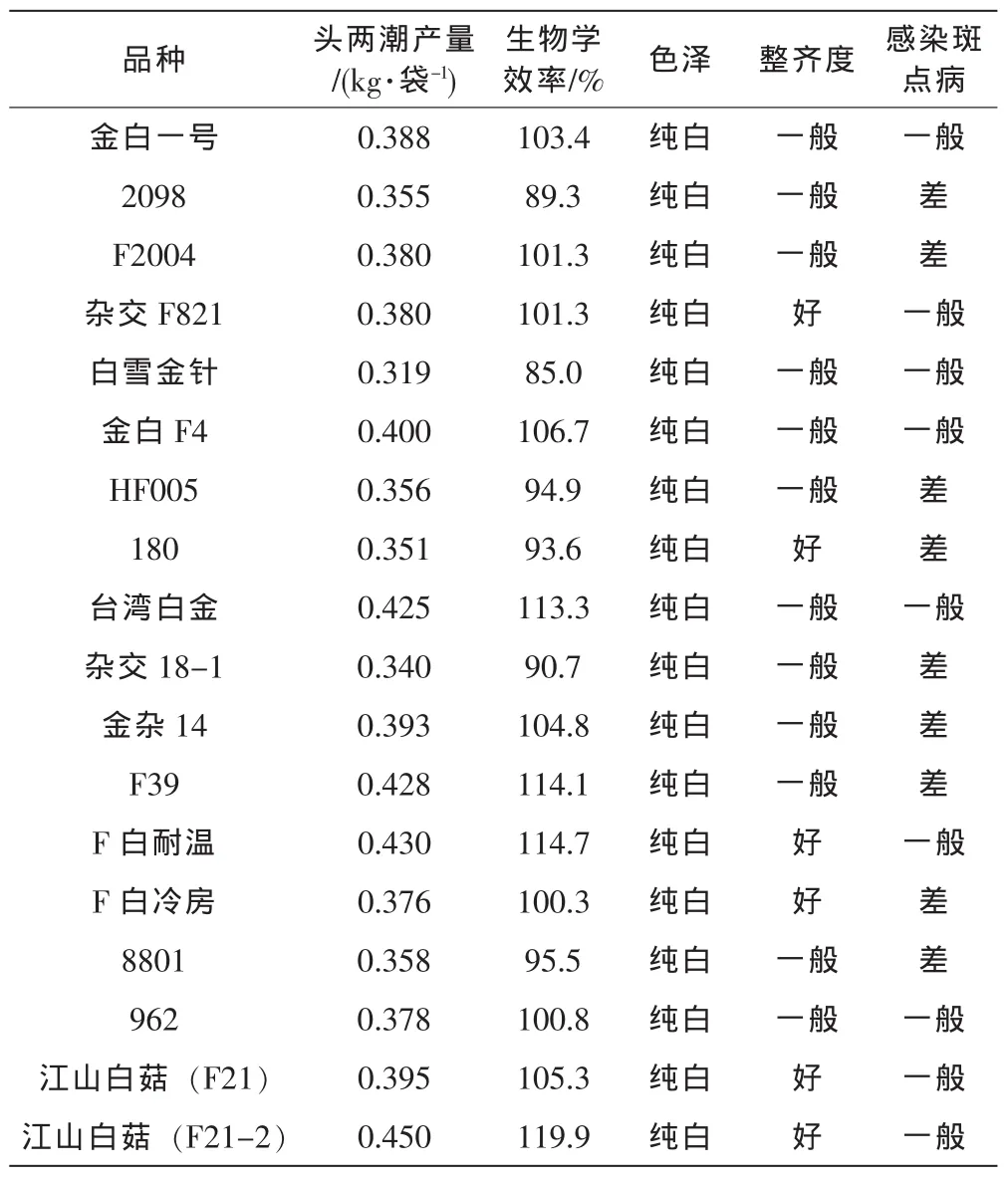

2006年,江山白菇(F21-2)与引入的16个白色金针菇品种进行品比试验,每个品种栽培300袋,产量、生物学效率与质量差异见表1。

表1 不同金针菇品种的产量与质量比较

从表1可以看出,江山白菇(F21-2)的产量和生物学效率明显高于其它品种。与原江山白菇(F21)相比,头两潮菇单产比原菌株提高0.055 kg·袋-1,生物学效率提高14.6%。

2.3.2 生产试验产量表现

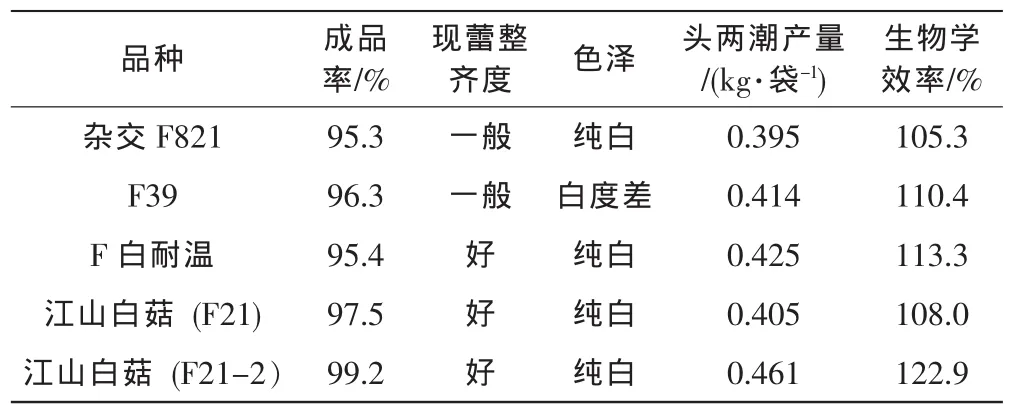

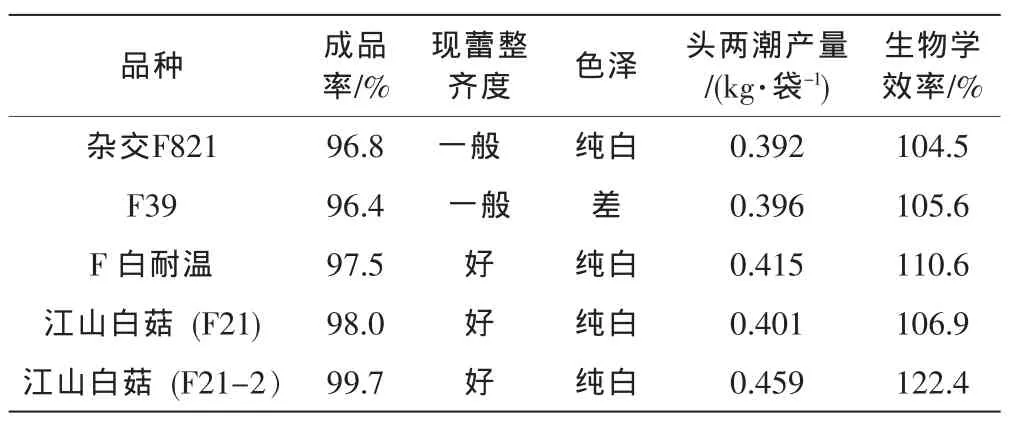

2007年组织生产试验,参试品种为江山白菇(F21-2)、江山白菇(F21)以及2006年品试中表现较好的杂交F821、F39和F白耐温3个引进品种,每个品种栽培1 000袋,结果见表2、表3。

从表2、表3中可以看出,江山白菇(F21-2)抗高温性强,成品率高,色泽、产量明显优于其它几个品种。头两潮菇单产比原菌株提高0.056 kg·袋-1,生物学效率提高14.9%。

表2 几个筛选品种在山区农户中的试种产量对比

表3 几个筛选品种在平原地区农户中的试种产量对比

2.3.3 示范户产量表现

在江山市常山县金针菇栽培示范基地的农户测产验收中,江山白菇(F21-2)平均单产0.51 kg·袋-1,生物学效率136%。

此外,在反季节工厂化栽培中还发现,同样发菌条件下,江山白菇(F21-2)的绿霉污染、螨虫危害均少于福建三明真菌研究所引进的8801、8903和浙江省农科院园艺所引进的F冷、F航等品种,说明江山白菇(F21-2)在抗杂能力、避虫能力等抗逆性方面具有一定优势。

3 结论

江山白菇(F21-2)是以1996年浙江省审定的江山白菇(F21)品种为基础,经过逐年的系统选育、定向选择得到的,目前的江山白菇(F21-2)品种已有别于原有的江山白菇(F21),主要表现在产量、质量和抗性等指标上。江山白菇(F21-2)的菇体洁白,菇盖肉厚不易开伞,菇柄粗细均匀、柔软不开裂不倒伏,口感脆嫩、粘滑。新菌株适应环境能力强,菌丝更耐高温,菌丝在3℃~33℃下均能生长,4℃~24℃能分化原基,5℃~22℃子实体正常生长,比同类品种高2℃。在自然条件下,栽培季节为8月中旬到11月下旬,出菇期为10月中旬到翌年的3月下旬,栽培季节比原菌株提前1.5个月。新菌株菌丝萌发子实体的能力强,栽培一次可连续采收3潮~4潮,平均单产为0.51 kg·袋-1,生物学效率为136%。

在培养料配方中,适当增加氮源营养,有利于江山白菇(F21-2)的菌丝和子实体生长发育,有利于提高产量和品质。适宜的栽培配方:棉籽壳66%、麦麸15%、玉米粉10%、棉籽饼5%、石膏1%、过磷酸钙1%、石灰1%、糖1%,含水量65%左右。

从2006年~2008年的品比试验、示范栽培和大面积推广中,江山白菇(F21-2)均表现出了高产、优质、抗逆性强等优良性状,而且性状表现稳定,未出现向亲本江山白菇(F21)的回复突变现象,也未出现性状分化情况。

[1]潘慧锋,陈青.浙江省食用菌产业现状及提升品质的对策措施[J].浙江食用菌,2009,17(6):7-9.

[2]朱兰宝,黄毅,胡国元,等.金针菇生产全书[M].北京:中国农业出版社,2008.

[3]刘艳芝.我国金针菇遗传育种研究概况[J].长江学报,2003(10):29-41.

[4]李良,徐小君.金针菇白色菌株F21的生物学特性研究[J].食用菌,1994,16(1):5-6.

[5]周启明,姜昌卫,吴杏芳.金针菇F21的特性及栽培技术[J].中国食用菌,1993,13(6):28-29.