中西医结合治疗病毒性心肌炎临床研究

徐 毅

河南省中医药研究院附属医院(河南郑州450004)

病毒性心肌炎是由病毒 (柯萨奇B族病毒最常见)感染引起的心肌炎症病变。包括以心肌病变为主的实质性病变和以间质为主的间质性病变,能够并发严重的心律失常、心力衰竭、心源性休克、猝死,甚至演变为扩张型心肌病[1]。中药在抗病毒、增强机体免疫力、抑制炎症反应、对抗心肌坏死病变和纤维化病变方面均有独特优势。笔者采用自拟养心解毒汤治疗病毒性心肌炎,取得满意疗效。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料选取河南省中医药研究院2008年6月-2010年12月心血管内科门诊和住院患者90例,西医诊断符合1995年 《全国心肌炎专题研讨会纪要》中病毒性心肌炎的诊断标准[2]。中医辨证标准参照《中药新药临床研究指导原则》[3],属邪毒侵心、痰瘀阻络、气阴两虚证。随机分为两组。治疗组45例,男性22例,女性 23 例;平均年龄(21.32±3.78)岁;平均病程(6.60±2.05)d;发病前患上呼吸道感染33例,有腹泻症状5例,劳累过度7例,无明显诱因4例;心电图显示心律失常37例,ST-T改变18例,X线胸片示心胸比率增大16例,超声心动图示心肌回声反射增强和不均匀改变21例,血清心肌酶谱异常23例。对照组45例,男性24 例,女性21 例;平均年龄(22.18±3.56)岁;平均病程(6.82±2.25)d;发病前患上呼吸道感染 31 例,有腹泻症状6例,劳累过度8例,无明显诱因5例;心电图显示心律失常35例,ST-T改变17例,X线胸片示心胸比率增大18例,超声心动图示心肌回声反射增强和不均匀改变20例;血清心肌酶谱异常23例。两组临床资料差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 治疗方法对照组予病毒性心肌炎西医常规治疗:避劳累,戒烟酒;抗菌、抗病毒治疗;营养心肌、改善心肌代谢;合并心律失常者应用抗心律失常药;合并心衰者给予纠正心衰治疗。治疗组加服自拟方养心解毒汤:金银花 20g,连翘 20g,大青叶 25g,板蓝根 30g,苦参 12g,黄芪 30g,太子参 30g,生地黄 20g,茯神 30g,半夏 12g,全瓜蒌 30g,薤白 15g,五味子 30g,丹参 30g,红花12g,枳壳15g,炙甘草30g。每日 1剂,水煎2次取汁400 mL,早晚分服。 两组均以 2周为1个疗程,观察2个疗程。

1.3 观察项目记录两组治疗前后单项症状例数,测定血清Ⅰ型胶原羧基末端肽(ICTP)、Ⅲ型前胶原氨基末端肽(PⅢNP)、细胞间黏附分子-1 (ICAM-1)水平。血清ICTP和PⅢNP测定采取酶联免疫吸附法(ELISA)测定,ICAM-1水平测定采用双抗体夹心ELISA法,试剂盒均购自上海森雄科技实业有限公司(美国分装)。具体操作按照说明书执行。

1.4 疗效标准参照卫生部《中药新药临床研究指导原则》[3]制定。临床治愈:临床症状、阳性体征消失,心电图、心肌酶恢复正常。显效:临床症状、体征明显减轻,心电图、心肌酶明显好转。有效:临床症状、体征减轻,心电图、心肌酶有一定改善。无效:临床症状、体征、心电图、心肌酶等无改善。

1.5 统计学处理应用SPSS 13.0统计软件。计量资料以(±s)表示,采用 t检验、x2检验及秩和检验。 P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

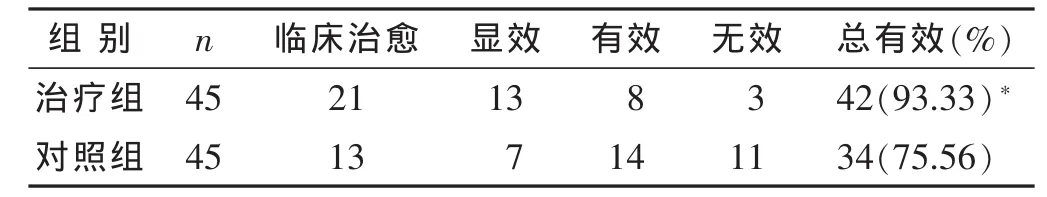

2.1 两组综合疗效比较见表1。结果示治疗组综合疗效明显优于对照组(P<0.01)。

2.2 两组治疗前后单项症状例数比较见表2。结果示治疗组在改善各单项症状方面均显著优于对照组(P<0.05)。

表1 两组综合疗效比较 (n)

表2 两组治疗前后单项症状例数比较 (n)

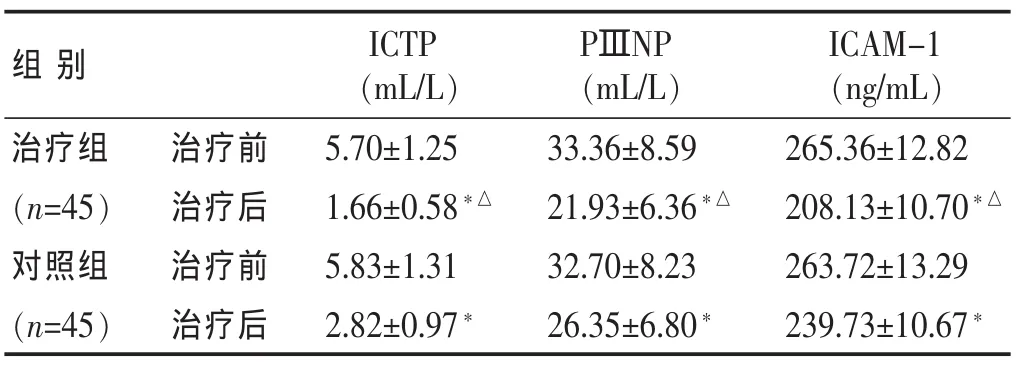

2.3 两组治疗前后血清ICTP、PⅢNP及ICAM-1水平比较见表3。结果示两组指标治疗后均有改善(P<0.01),且治疗组改善优于对照组(P<0.01)。

表3 两组治疗前后血清ICTP、PⅢNP、ICAM-1水平比较 (±s)

表3 两组治疗前后血清ICTP、PⅢNP、ICAM-1水平比较 (±s)

与本组治疗前比较,*P<0.01;与对照组治疗后比较,△P<0.01。

ICAM-1(ng/mL)治疗组 治疗前 265.36±12.82(n=45) 治疗后 208.13±10.70*△对照组 治疗前 263.72±13.29(n=45) 治疗后 239.73±10.67*组 别PⅢNP(mL/L)33.36±8.59 21.93±6.36*△32.70±8.23 26.35±6.80*ICTP(mL/L)5.70±1.25 1.66±0.58*△5.83±1.31 2.82±0.97*

3 讨 论

病毒性心肌炎属中医学“胸痹”、“心悸”、“怔忡”等范畴,其病机形成过程多经历以下3个阶段:(1)正气虚弱,邪毒侵心。“邪之所凑,其气必虚”,由于机体正气不足,无力抵御外邪入侵,温热疫毒内乘蕴藉于心,使心之气血受损,功能紊乱而发病,与西医的柯萨奇病毒和埃可病毒感染理论是基本一致的。如叶天士所言“温邪上受,首先犯肺,逆传心包”。(2)邪毒痰瘀壅结,阻滞心脉。温热疫毒侵袭于心,使心主血脉功能失调,血行不畅,血脉痹阻,气机不利,痰浊内生,邪毒痰瘀搏结为患,引起低热、胸闷、心悸等症状。(3)耗气伤阴、气阴两虚。温热邪毒最易暗耗阴血,痰瘀交织必使气血循行不畅,气血生化无力,最终使机体正气亏虚,脏腑失养,形成气阴两虚之候,出现气短乏力、汗出心悸、失眠多梦等症状。根据本病邪毒痰瘀致病、气阴两虚的病机特点,养心解毒汤中金银花、连翘、大青叶、板蓝根、苦参等清热解毒祛邪;黄芪、太子参益气养阴,扶助正气以祛邪外出,共为君药;丹参、红花活血消瘀;半夏、全瓜蒌、薤白化痰祛浊,共为臣药;佐以生地黄养血,五味子养阴敛汗安神,枳壳理气宽胸,茯神健脾益气安神;炙甘草调和诸药。全方标本同治,消补兼施,则获佳效。

心肌炎的基础病理改变主要是心肌炎性坏死和胶原组织过度增生而引起的心肌纤维化。病毒感染尤其是肠道病毒感染是病毒性心肌炎最常见的原因,多以柯萨奇病毒B族侵犯心肌为主[4],病毒感染引起细胞免疫功能紊乱而导致心肌损害是其发病的重要机制之一。ICAM-1是一种具有受体功能的细胞表面跨膜蛋白抗原,在心肌细胞炎性坏死改变过程中起着关键作用,能够客观反映心肌细胞炎症和坏死程度[5]。ICAM-1致心肌细胞坏死效应,是通过细胞毒T淋巴细胞(CTL)、自然杀伤细胞(NK细胞)引起以CTL为主的免疫细胞对靶细胞的损伤实现的,并以心肌炎性坏死和间质单核细胞浸润为主要病理变化。心肌纤维化是心肌炎患者出现多种并发症的病理基础[6],在急性期多是大量心肌细胞坏死后疤痕化所引起的修复性纤维化,在恢复期、慢性期和扩张型心肌病期主要是反应性纤维化,可引起心脏重构、心功能下降、心律失常和心脏性猝死的发生[7]。ICTP和PⅢNP均是心肌发生纤维化改变的重要标志物[8],主要反映构成心脏骨架的Ⅰ、Ⅲ型胶原的合成水平,心肌炎患者血清ICTP和PⅢNP水平显著上升,多提示心肌Ⅰ、Ⅲ型胶原增生明显。Ⅰ型胶原增生可增加心肌僵硬度,致使心功能损害加重而难以恢复;因为Ⅲ型胶原的伸展回弹性较大,其增生为主时胶原纤维强度低,多不能承受血流动力学压力,极易造成心脏变薄、延展,可使部分心肌炎转化为心肌病[8]。

本观察表明,采用中西医结合的治疗方法,联合服用养心消毒汤能够更好地改善患者临床症状,对抗和阻止心肌炎性坏死及纤维化病变,保护心肌。

[1]尚芮.中药治疗病毒性心肌炎临床体会[J].中医学报,2010,26(1):139.

[2]李平.全国心肌炎专题研讨会纪要[J].临床心血管病杂志,1995,10(4):324.

[3]中华人民共和国卫生部.中药新药临床研究指导原则[M].北京:中国医药科技出版社,2002:68-73.

[4]Feldman A M, Mcnamara D.Myocarditis[J].N Eng J Med,2000,343(19):1388-1398.

[5]秦艳,高丽,张予华,等.病毒性心肌炎患儿血清可溶性细胞间黏附分子-1的测定及其临床意义[J].山东医药,2003,43(16):47.

[6]荆志成,程显声,杨英珍,等.病毒性心肌炎急性期预防性干预心脏间质纤维化的实验研究[J].中华医学杂志,1998,78(9):699-701.

[7]荆志成,程显声,杨英珍.氯沙坦干预病毒性心肌炎恢复期、慢性期心脏胶原表达及心功能的实验研究[J].中华心血管病杂志,1999,27(2):140-143.

[8]楼映红,毕青.黄芪注射液对病毒性心肌炎患者血清胶原前肽的影响[J].浙江中西医结合杂志,2004,14(8):469.