普通话轻声的语音特点

陈 萍,周 骥

(重庆工商职业学院 1.人文社科系;2.科研处,重庆 400052)

普通话中的轻声是指四声的一种特殊音变,即“在一定的条件下读得又短又轻的调子”[1]104。从普通语音学的角度看,轻声实际上是一种特殊的变调现象,轻声音节往往失去了原有声调的调值,又重新构成自身特有的音高形式,听感上显得轻短模糊。一般而言,任何一个字或词的音节在一定的语音环境中,都有可能失去原来的声调,变读为轻声。普通话的轻声主要是从汉语的阴平、阳平、上声、去声四个声调变化而来,必须体现在连续语流之中,不能独立存在,其语音属性比较特殊。

一、轻声音节在“语音四要素”上的特点

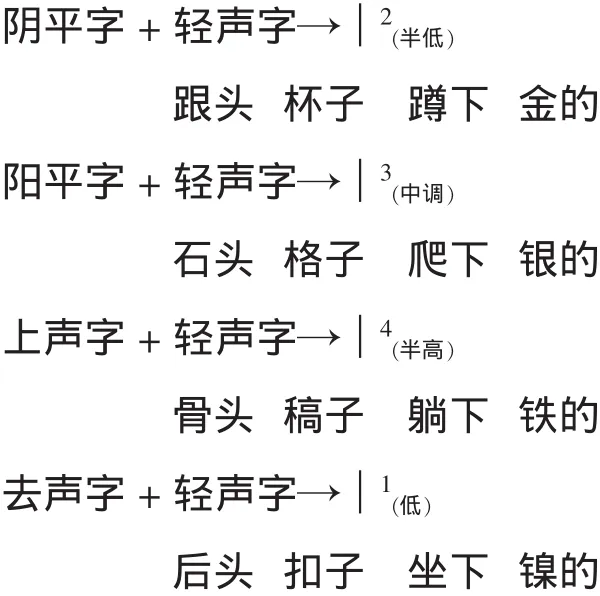

从音高上看,轻声音节失去了原有的声调调值,变为轻声音节特有的音高形式。一般而言,轻声音节的调值明显受到前一个音节的影响,“上声字后头的轻声字的音高比较高,阴平、阳平字后头的轻声字偏低,去声字后头的轻声字最低”。用五度标调符号可表示如下[1]105:

研究还证明,轻声音节收尾音高明显地分为两个层次,以此为依据,轻声的调形可以分为两类:上声后的调形为中平或微升,调值约为33或34;阴平、阳平和去声后的调形为中降或低降,调值约为31或21。

从音长上看,《普通话水平测试大纲(修订本)》(以下简称《大纲》)认为"轻声音节一般短于正常重读音节的长度,甚至大大缩短,可见发音的长短是构成轻声音节特性的另一重要因素。尽管轻声音节音长短,但它的调形仍然可以分辨,并在辨别轻声时起着不可忽视的作用"。音长较短是轻声音节的主要特点之一,轻声音节的音长普遍比正常重读音节短促,有的轻声音节的音长为普通重读音节的一半左右,有的为五分之三左右,有的仅不到三分之一。因此,在日常语言交际中,人们普遍感觉到轻声音节明显短促,没有四声区别,不太响亮,音色比较含混。

从音强上看,轻声音节的能量较弱,语音实验学证明,轻声音节蕴含的“语音能量”大约比正常重读音节弱60%左右[2]。但《大纲》判定:“音强在辨别轻重音方面起的作用很小。在普通话轻声音节中音强不起明显作用。轻声音节听感上轻短模糊,是心理感知作用。由于轻声音节音长短,读音时所需能量明显减少,但音强并不一定比正常重读音节弱。”[3]也即是说,从轻声词和非轻声词的音强绝对值比较来看,音强没有明显的区别,如“东西”和“东。西”的音强实际相差不大。但在听感上,大部分轻声词中的轻声音节比前面的非轻声音节在音强上还是略微弱一些 (至少允许弱一些),如“东。西”中的“西”明显比“东”要弱。研究还证明,轻声音节的音强与其前面音节的调类有关系,具体的变化规律是:上声后的轻声的音强与正常重读音节相当,甚至更强;非上声后轻声的音强则普遍低于正常重读音节。人们之所以感到轻声音强较弱,主要是因为轻声音节听感模糊,在个体的心理感知上造成了误导。

轻声音节的音色和普通重读音节有明显的差异,主要表现为韵母元音声学空间的减小和声母辅音发音的不到位。实验表明,轻声音节单元音的舌位向央元音方向移动,复合元音的动程减少,所以轻声的音色听起来比较含混。轻声音节韵母的韵尾常常念不到位,读音轻短,鼻尾常常丢失而变为鼻化,个别音节甚至有整个韵母脱落的现象。例如,“棉花”的“花”单念是[xuA],轻声则读为[xu藜]。轻声音节的声母辅音音色特点主要表现为摩擦和破裂的减弱或消失,以及清音的浊化等。例如:“哥哥”(gēge),后一轻声音节的声母由清塞音变成了相对应的浊塞音[g],韵母也由舌面、后、半高、不圆唇元音[奕]变成了舌面、央、中、不圆唇元音[藜]。可以看出,轻声是整个音节的质的弱化,不仅仅是声调的缺失。

二、轻声音节声调的特殊性

如上所述,轻声音节不但有声调,而且具有相对稳定的调形,只是轻声音节的声调比较特殊,主要表现为以下两大特点:

1.轻声不构成音位

轻声的声调不是独立的字调,它和普通话四声处于不同的语音层次上,普通话四声是能够独立起音位作用的字调的底层形式,轻声的声调是因连读变化而产生的表层形式,属于语调范畴。音位是一个语音系统中能够区别意义的最小的语音单位,也是按语音的辨别意义的作用归纳出来的音类。音位并不是一个客观自然存在着的语音现象,而是根据一定的标准人为约定和规范的抽象概念。一般而言,汉语普通话的音位可以分为原音音位、辅音音位和声调调位三种。普通话有阴平、阳平、上声、去声四个调类,从音位学的角度而言,实际上就是55、35、214、51四个调位。这些调位都具有区别意义的作用,例如,发音者将“程度”读成“成都”,就会产生意义上的巨大差别。但是,轻声音节并不具备区别意义的作用,因此,轻声不可能成为音位。例如,有人将轻声词“力量”念成重读音节,听话人只会觉得说话人的发音不地道,但是并不会将词义理解错误。

2.轻声的声调不同于一般的连读变调

首先,普通话一般的连读变调大多受后一个音节声调的影响,而不受前一个音节的影响,但轻声的声调变化恰恰相反,主要是后一音节受前一音节的影响。其次,一般的音节变调与本身的调类有关,而轻声的声调变化则与它本身的调类无关。再次,一般连读变调后的声调仍然保持四声的区别特征,而轻声的声调则失去四声的区别特性。最重要的是,轻声的声调变化与普通的变调是发生在不同语言学层面上的共时音变现象。例如:两个正常重读的上声音节相连的声调变化,是以词内两个音节的声调互为条件而引起的直接的声调变化,属于语音学层面上的音变现象,而轻声词上上相连的声调变化,首先是以第二个上声音节变读轻声为条件的,是发生在构词法层面上的音变现象,它是受深层语义变化的控制而产生的一种语法形态变化。例如,当后字语义虚化时,第一字仍读上声,后字读为短平调,如“嫂子、骨头、打扮、法子、脊梁”等;当后字语义不虚化时,第一字变读为阳平,则后字的声调读为短降调,如“打点、把手、晌午、找补、捧起”等。

三、普通话轻声词的分类

1.有规律可循的轻声词

(1)带词缀“子、头”等的轻声词,例如:把子、班子、板子、梆子、膀子、棒子、包子、豹子、杯子、被子、本子、鼻子、鞭子、饼子、脖子、步子、肠子、厂子、场子、车子、池子、尺子;锄头、指头、石头、舌头、上头、下头、里头、前头、后头、念头、木头。

(2)带助词“的、地、得、着、了、过”的词语,例如:似的、好的;忽地、轻轻地;不由得;看着、想着、念着、坐着、躺着、说着;完了、看了、听了、睡了、喝了;听过、看过、说过。

(3)叠字轻声词,例如:爸爸、妈妈、谢谢、猩猩、娃娃、说说、想想、谈谈、跳跳、姥姥、星星。

(4)带语气词“啊、吧、啦”的轻声词,例如:是啊、吃吧、走啦。

(5)表方位或趋向的词,例如:上面、过来、进去。

(6)词语中间夹有“得、不”的轻声词,例如:说得来、说不来、吃得下、学不像。

这一类轻声词,是所谓的有“标记”的轻声词,约占轻声词总数的50%左右,因此易于为学习者所掌握。

2.无规律可循的轻声词

准确掌握这部分词的读音是普通话学习中的难点,这类轻声词又可以细分为以下几类:

(1)读轻声的联绵词。例如:玻璃、骆驼、疙瘩、葡萄、喇叭、吩咐、伶俐,这一类读轻声的联绵词,可以成系统地进行学习和记忆。

(2)多音节的轻声词语。例如:不在乎、老大爷、发脾气、不好意思、大姑娘、小媳妇、精气神(儿)、出乱子、窝囊废、红灯笼、胡萝卜、洋鬼子、和事佬、麻豆腐、孩子气、死疙瘩、澡堂子、够交情、不含糊、地方(儿)熟等。多音节轻声词语一般以双音节轻声词为基础构成,因此只要掌握了双音节轻声词,就很容易掌握多音节轻声词的正确读法。

(3)带“类词缀”的轻声词。有些双音节轻声词往往是由一个相同语素作为轻声音节,构成轻声词聚合群,作轻声语素的词汇意义,一般已经不同程度地虚化[4],有的语言学家把这类语素称为“较虚的实字”或“实字后缀”,如“好处、坏处、长处、益处、苦处、用处”,“里边、外边、左边、右边、东边、南边、西边、北边”,“东家、公家、行家、娘家、婆家、亲家”,“打量、比量、思量、端量”等。这些词中念轻声的“处”、“边”、“家”、“量”等已不表示具体意义,其意义已经虚化。又如,“结实、扎实、密实、壮实、老实、踏实”这些词中的“实”在每个词中表示类化意义,并且所组成的词都是形容词,因此具有标志词的语法功能的作用。再如,“福气、和气、客气、脾气、神气、阔气”中的“气”,并不是“气流”或“气息”之义,而是表示“人在精神方面的状态”。据统计,这种“类词缀”的轻声词约占 《普通话水平测试大纲》轻声词总数的25%。这类轻声词实际上已有一定的规律可循,那些虚化、类化了的语素,变成了这些轻声词的“标记”,学习者可以根据这些“标记”在一定范围内进行类推。

除去以上三类,其余“无规律可循的轻声词”约占《普通话水平测试大纲》轻声词总数的16%左右,这些轻声词不具有系统性或类推性。例如:豆腐、包袱、热闹、苍蝇、白净、比方、拨弄、部分、打量、提防、东西、合同、将就、快活、麻烦、眯缝、明白、蘑菇、漂亮、喜欢,这一类轻声词又可以称之为“无标记的轻声词”,学习者只能逐个进行学习和记忆。

另外,还要特别注意,普通话中有相当数量必须念“前重”的双音节词语,虽然它们不是轻声词,但在语流中,这部分词的后一音节必定是轻读的,如部分两个去声连读的词语:力量、霸道、倍数、速度、正确、效益等;以及一部分第二个音节为上声的词语:水手、男子、女子、老虎、所以、保养等,在语流中,这些词语都应念成“前重”,如果念成“后重”,就不符合普通话的发音习惯了。

四、普通话轻声发音需注意的问题

1.念好“前重”

轻声是语流中两音节相互作用而产生的一种音变现象。因此,首先应念好“前重”,即轻声前面那个音节念重音,但这并不意味着音强的增加,而主要是要把握重读的音节 “较长的长度和较完整的音高模式”,因此,只要把握好音长和较完整的调型这两个要素,就能念好“前重”。

2.掌握少数“可轻可不轻”的词语

在普通话中,有部分词可读为轻声,也可以重读。例如,“老鼠、工人”等,这部分词语在人们实际的语音中,保留了一些原调,但是显得比较模糊,并不稳定。因此,对于这部分词语,我们建议在实际发音中一般应轻读,在特殊的语境中重读。还有一些词语,轻读与否,在学术界和汉语实际语音中也存在着分歧。如“豆腐”中的“腐”是轻声,相应地,“豆腐皮”、“豆腐乳”、“豆腐羹”中的“腐”便都是轻声,而“学生”中的“生”是轻声,“学生会”中的“生”是阴平,“学生气”中的“生”又是轻声。对于在这部分词,只能进行机械记忆,普通话学习者尤其要注意。

3.注意轻声和“轻音”的区别

在朗读中,我们时常感到“轻音”的存在。所谓的“轻音”,主要是指在语流中听感上较“轻”的音,和轻声有类似的地方。但是,一般而言,轻声比轻音更短更轻,失去了原有调值,而轻音原来的调值则依稀可辨。特别要注意的是,在语流特别是快速语流中,轻音虽有时也会失去调值,但其失调是暂时性的,不是绝对的。语速一旦减慢或者需要强调时,轻音即恢复原调,而轻声音节无论在任何情况下都应该轻读。

4.克服方言语音的影响

中国幅员辽阔,方言众多,学习者在学习轻声的过程中不可避免地会受到母方言的影响。例如,某些南方方言如四川话是没有轻声音节的,前面提到的 “杯子、上头、行家、用处”等轻声词在四川话中都是重读。因此,在学习轻声的过程中,一定要克服方言语调对普通话轻声调的负迁移作用,进行有针对性的“普通话声调——方言声调”对应式训练,防止将普通话的轻声音节重度或读为其他语调。

[1]黄伯荣,廖序东.现代汉语[M].北京:高等教育出版社,1997.

[2]徐世荣.普通话语音常识[M].北京:语文出版社, 1999.

[3]普通话水平测试大纲(修订本)[M].长春:吉林人民出版社,2005.

[4]宋欣桥.普通话水平测试评分中的几个问题[M].北京:商务印书馆,1998.