辉县方言入声研究

师蕾

(金陵科技学院 龙蟠学院,江苏 南京 211169)

辉县市位于河南省北部,地处太行山脉与华北平原的过渡地带,总面积2007平方公里,总人口约82万。特殊的地理位置和社会环境使辉县方言的语音面貌不仅同时带有中原官话和晋语的特点,而且在语音的发展趋势上也深受二者的影响,辉县方言中的变韵和入声便是豫晋方言综合作用的结果。深入调查和研究辉县方言,有助于揭示过渡地带方言的语音发展规律,为汉语方言分区研究提供第一手的资料,同时也可以为正处于发展变化中的辉县方言保留现实的方言资料。

一、汉语入声的演变历程

现代语音学认为,声调是一个独立的语音要素,其具体表现形式是音高的升降变化。传统语音学没有赋予声调独立的地位,而是从“韵”的角度来研究声调,从而造成了“四声”在本质上的不同。古“入声”是指含有塞音韵尾[-p、-t、-k]的音节,由于发音时塞音韵尾只有成阻、持阻而没有除阻的过程,所以整个音节读音短促,在听感上似乎有调值的高低变化。古人因此将“入声”和“平、上、去”三声并列,合称为“四声”。

入声的演变历程大致分为三个阶段:从上古到中古,入声初分为长入和短入两类,后来长入发展为去声,只保留短入;从中古到《中原音韵》时期,部分方言的入声韵尾逐渐消失;从《中原音韵》时期到现在,部分方言的入声逐渐走向消亡。

古代汉语发展至今,入声的留存情况在现代汉语七大方言中表现出了一定的不平衡性。在粤、客、闽、赣、吴、湘等方言中,入声得到了不同程度的保留;而在北方方言中,入声仅在晋语中全部得到了保留。侯精一先生在《现代晋语研究》中将晋语分为八片,并将辉县方言划分在邯新片下的获济小片,其区域“包括河北省南部、河南省北部、山西省东南部共三十六个市县”[1]33,特点是“古入声清音声母、次浊音声母字今多读入声,古入声全浊音声母字今多读阳平,大部分或一部分入声字舒化后今读平声,不分尖团,多数市县用变韵方式表示各种语法功能,其中有的相当于北京话的轻声'子'尾”[1]38。杨耐思也曾把北方方言的入声分成三种类型[2]:第一种类型带喉塞音韵尾,并且表现为短调;第二种类型的喉塞音韵尾比较模糊,有时听起来若有若无,但保持短调;第三种类型不带喉塞音韵尾,也不表现为明显的短调,只保持一个独立的调位,从而与“平、上、去”三声相区别。

二、辉县方言入声韵的特点及来源

1.辉县方言入声韵的特点

(1)辉县方言共有5个单字调,分别是阴平、阳平、上声、去声和入声。其中入声又分为8个入声韵,以[調]和[藜]为主元音分为两组,每组工整对应:

实际上,辉县方言的8个入声韵也可以按韵头分为无韵头和[i]、[u]、[y]韵头,也工整对应。

(2)古代入声韵尾[-p、-t、-k]在辉县方言中全部发展为喉塞音韵尾[]。比如咸摄入声字“搭”的中古音应读[-p]尾,山摄入声字“割”的中古音应读[-t]尾,宕摄入声字“药”的中古音应读[-k]尾,但这些字在今辉县方言中都只收喉塞音韵尾[]。

(3)辉县方言入声在调类上不分阴阳,在调值上读为短促调[]。例如,中古全清书母入声字“失”在今辉县方言中读为[],次浊明母入声字“膜”在今辉县方言中读为[],全浊禅母入声字“食”在今辉县方言中读为[],且调值都为短促调[3]。

2.辉县方言入声韵的来源

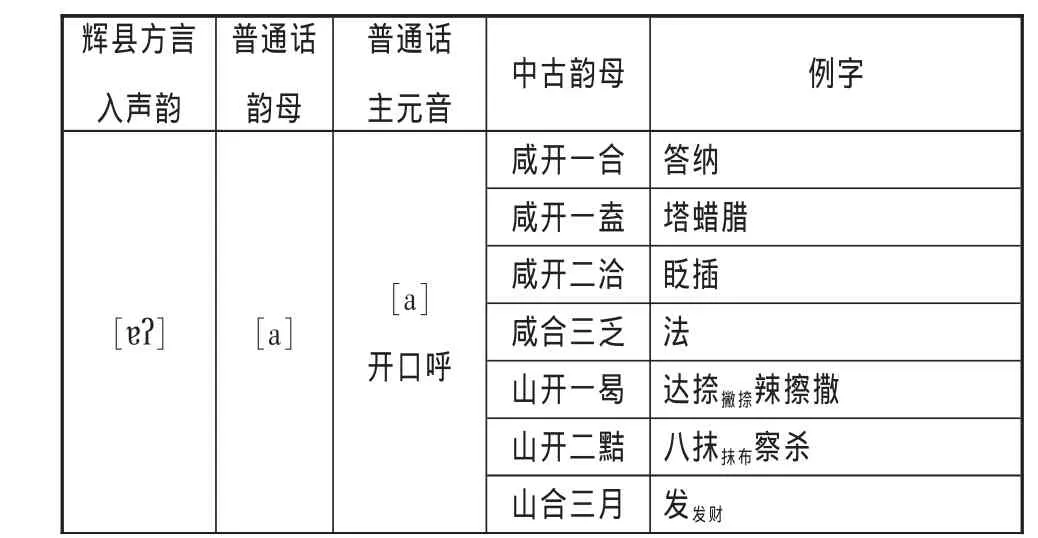

为探寻辉县方言入声韵的来源,本文选取了一些例字,对其在辉县方言、普通话和中古汉语中的读音作方言学意义上的比较(见表1):

表1

[奕] [奕]开口呼[調鬡]咸开一合 磕喝喝水咸开三叶 折折叠涉深开三缉 蛰惊蛰涩山开一曷 割渴喝喝彩山开三薛 哲蜇蝎子蜇人彻折折断设浙热宕开一铎 各搁胳胳膊郝姓恶善恶曾开一德 得德特勒则肋塞刻克曾开三职 策测色梗开二陌 泽格客梗开二麦 责策册革隔山合一末 拨泼末沫宕开一铎 博泊摸江开二觉 剥驳曾开一德 墨默梗开二陌 迫魄陌陌生[ei] [o] [o]开口呼[e]开口呼曾开一德 北黑[ai] [a]开口呼梗开二陌 百拍拍打拆拆开窄梗开二麦 掰掰开麦脉摘[尢] [尢]齐齿呼[藜鬡]深开三缉 执湿十什什物拾拾起来臻开三质 秩质实室曾开三职 直值织食梗开三昔 只尺适石梗开四锡 吃[u] [u]合口呼臻合一没 不没沉没、没有通合一屋 卜扑木通合三屋 福复服目[ia] [a]开口呼咸开二洽 夹掐咸开二狎 压押山开二辖 瞎辖管辖[i調鬡] [ie] [e]开口呼咸开三叶 聂姓接猎咸开三业 劫怯业咸开四帖 跌帖贴山开三薛 鳖灭列烈裂孽山开三月 揭歇山开四屑 憋撇撇捺铁捏切切开结洁噎山合三薛 劣山合四屑 血[i藜鬡] [i] [i]齐齿呼[u藜鬡] [uo] [o]开口呼深开三缉 立集习级吸急臻开三质 笔七疾吉一臻开三迄 乞曾开三职 逼力即息熄极梗开三昔 僻籍惜梗开四锡 劈滴踢敌历绩击山合一末 脱括包括豁豁然山合三薛 说说话宕开一铎 托诺落烙洛作作坊、工作宕开三药 若弱

[uo] [u藜鬡]宕合一铎 郭廓扩扩充霍劐用刀劐开江开二觉 桌啄戳捉曾合一德 国或惑通合二麦 获通合三屋 缩[u調] [o]开口呼[a]开口呼山合二鎋 刷[u藜鬡] [u] [u]合口呼深开三缉 入臻合一没 突骨筋骨、骨头忽臻合三术 出术述通合一屋 秃读独鹿速禄谷哭通合一沃 督毒通合三烛 烛[y藜] [y調鬡] [藜]开口呼山开三薛 薛山合三薛 雪阅山合三月 月越山合四屑 决诀宕开三药 略掠削虐疟疟疾雀麻雀鹊喜鹊宕合三药 头、大锄江开二觉 觉知觉角确确定岳学乐音乐[iau] [a]开口呼宕开三药 脚药钥钥匙[y] [y藜鬡] [y]撮口呼臻合三术 律率速率橘臻合三物 屈通合三屋 菊蓄储蓄绿通合三烛 曲[u] [u]合口呼通合三烛 足

由上表可见,辉县方言入声韵的来源遵从以下规律:

(1)和中古汉语比较(不含在辉县方言中入声舒化的字)

①以低元音[調]为主元音的入声韵来源于中古汉语咸摄、山摄、宕摄、江摄的全部入声字,曾摄开口一等、曾摄合口一等、梗摄开口二等、通摄开口二等的全部入声字,部分深摄开口三等、曾摄开口三等、通摄开口三等入声字。

②以央元音[藜]为主元音的入声韵来源于中古汉语臻摄全部入声字,梗摄开口三等四等、通摄合口一等全部入声字,部分深摄开口三等、曾摄开口三等、通摄开口三等入声字。

(2)和普通话比较(不含在辉县方言中入声舒化的字)

①以低元音[調]为主元音的入声韵来源于舒化后主元音为开口呼的入声字,这些入声字按照韵头的不同读为相对应的入声韵。其中,普通话韵母为]的“脚、药、钥”读为入声韵母[]属于特殊现象。

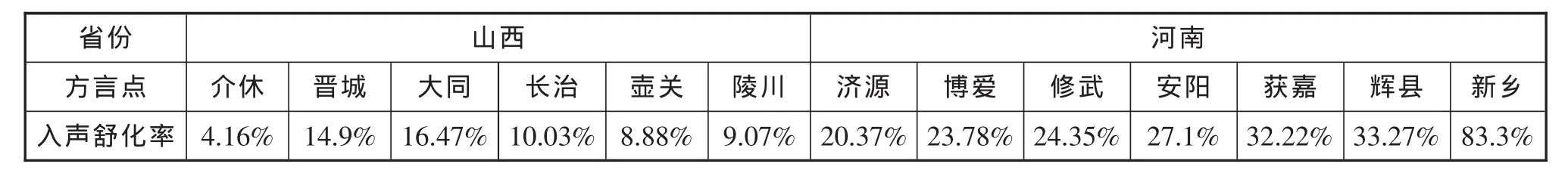

晋语入声的塞音韵尾均以喉塞音的形式保留了下来。因此,可以根据入声韵韵母主元音的不同对区内方言点进行分组。于晶根据入声韵的分组情况将晋语分为三种类型,其中涉及到山西、内蒙古、陕西、河南、河北等地晋语区的诸多方言点,本文选取山西和河南域内晋语为例[3]:

(1)第一种类型

这种类型在山西方言中仅有个别的点,如平遥、介休等,其主元音多为低元音[A],只有昔阳一地的主元音为央元音[藜]。

(2)第二种类型

山西和河南境内的大部分地区的晋语都是此类型,其主元音分别为低元音[a](ɑ、a)和央元音[藜]。代表方言点为太原、晋城、辉县等。

(3)第三种类型

这种类型在山西境内分布不太广,主要集中在忻州及其附近地区,主元音分别为低元音[a]、中后元音[]、央元音[]。河南境内晋语区的个别点也属此类入声韵,例如获嘉、博爱、安阳等,但获嘉和安阳的主元音是高元音[i]、[u]、[y].

不难看出,晋语区中的大部分方言点都有两种入声韵,只有个别方言点存在一种或三种入声韵。这说明在晋语中,入声韵总体上表现出合并的趋势,并且这种合并大体上是沿着a、蘅、藜→a、藜→A的方向演进,从而提示在韵类合并的进程中,中元音是最不稳定的。

辉县方言的入声韵分别以低元音[調]和央元音[藜]为主元音,由[]、[]、[]、[]和[鬡]、[]、[]、[]两组8韵构成,这说明它与晋语区的大部分方言一样,正处于入声韵合并的中间阶段。

三、辉县方言入声调的特点

1.在调类上,辉县方言的入声是和“阴平、阳平、上声、去声”并列的5个单字声调之一,没有阴阳之分。例如,“出、急、笔、纳”在古代汉语中均为入声字,通过历史上“入派三声”的演变,在现代汉语普通话中分别读为[ts'u55]、[i35]、[pi214]、[na51];而在辉县方言中,它们仍保留入声的读法,分别读为 [ts'3]、[t3]、[pi3]、[n3]。再如,根据古汉语声母清浊的区别, “识”、“石”二字在今山西沁县方言中分别读为阴入和阳入,而在辉县方言中,它们都读为[s]。

目前,入声在晋语的各方言点中以不同的特点存在着,其中太原所处的晋阳小片(属并州片)“入声分阴阳,古入声的次浊声母字今读阴入”[1]36,上党片中的潞安小片(包括潞城、壶关、沁水等)“入声也分阴阳”[1]37,而“泽州小片的晋城、阳城、高平入声不分阴阳。只有陵川一处入声分阴阳”[1]39。“关于晋语的入声调可以从两个方面看,若从调类看,有的有两个入声,有的有一个入声。大致是山西中部、西部、东南部的入声多分阴阳,山西北部及山西境外的晋语包括……河南北部入声多不分阴阳,只有一个入声。……若从调值看,多数是短促的,也有的拉得很长。一般来说,一个入声的地区,入声都比较短促。两个入声的地区,阴入比较短促,阳入有的短,有的略长。”[1]78由此看来,在晋语的中心地带,入声分阴阳、分长短是普遍现象,而在比较偏远的地方,这种现象已逐渐消失。在此之中,陵川是一个例外,这是因为陵川地势封闭,方言受外界的影响较小。与陵川相邻的辉县入声不分阴阳,则是由于其远离晋语的中心地带,并且与外界的交流较为密切,方言语音受到了普通话、郑州话和新乡话等强势方言的影响。

四、辉县方言的入声舒化

1.辉县方言入声舒化的特点

通过对《中原音韵》进行研究,我们可以大致梳理出中古入声的分化演变过程:在元代的北方方言中,古入声字只分派到阳平、上声和去声中,即“入派三声”,其演变规律为全浊声母入声字归阳平,次浊声母入声字归去声,清声母入声字归上声;后来,归入上声的古清声母入声字再次分化,分派到阴平、阳平和去声中,形成了“入派四声”的复杂局面。现代汉语普通话中,入声字的分派规律与此基本相同。

在全国各地方言入声字的舒化过程中,大部分地区还存在着另外两个特点:一是从声母角度看,全浊声母入声字舒化的比例最高;二是从韵母角度看,主元音为低元音的入声字舒化速度最快。辉县方言入声舒化也同时兼有此两方面的特点。

值得注意的是,由于晋语区皆保留入声,中原官话区没有入声,而辉县恰好位于两个方言区的交界地带,因此其入声舒化的特点更为明显。

(1)入声舒化的比例较高

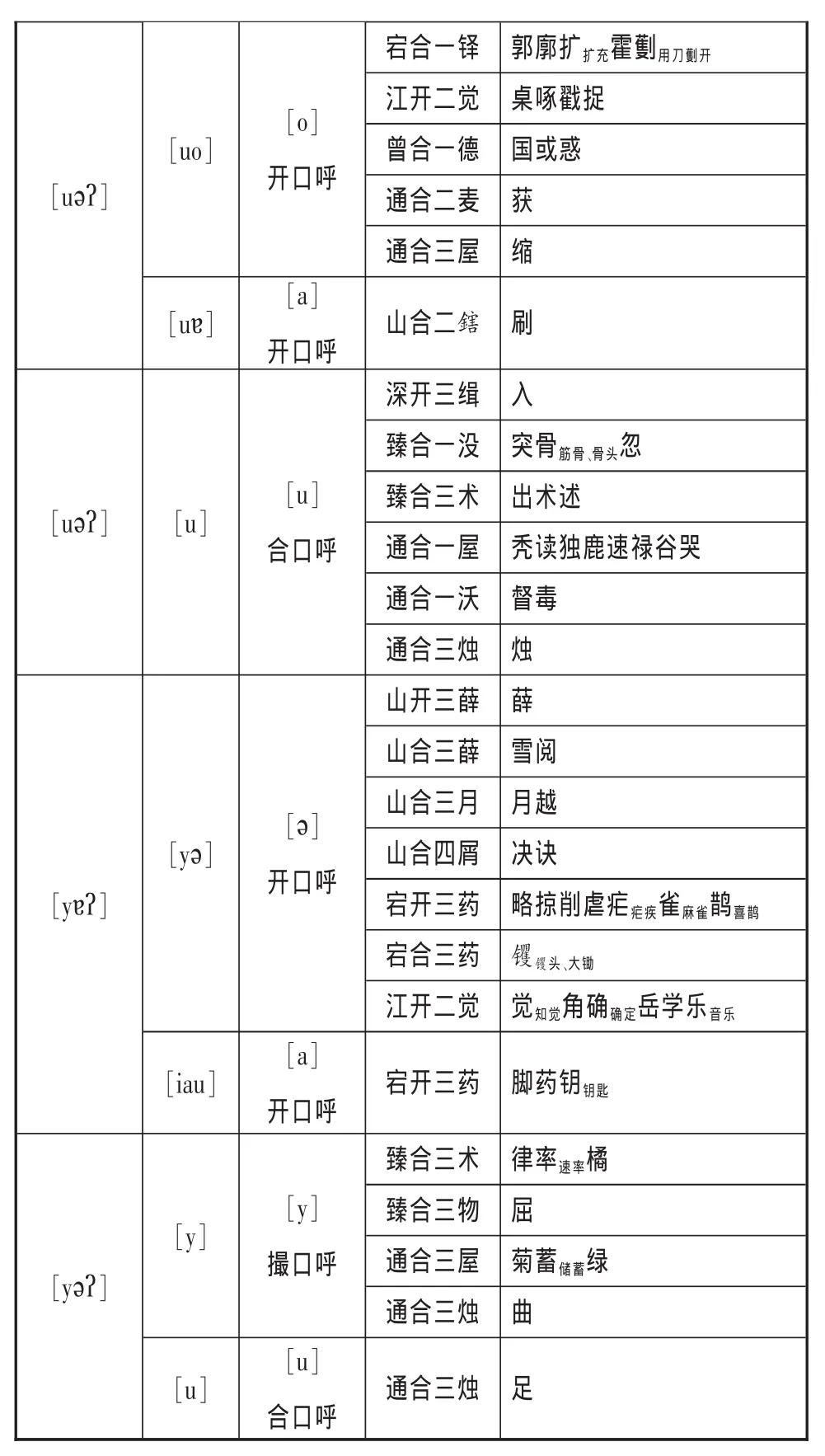

下表将辉县方言和晋语区内部分方言点的入声舒化情况进行比较:

表2

可以看出,辉县方言入声舒化的比例在晋语区内较高。在河南省境内,济源、博爱、修武、安阳、获嘉、辉县、新乡等县市的地理位置大致是从西到东排列,各地区方言中入声舒化的比例也是从西向东递增。也就是说,在河南省境内,越靠近中原官话地区或中心城市,其方言入声字舒化的比例越高。另外,山西境内的壶关、陵川两地和辉县相邻,其入声舒化比例却仅为8.88%和9.07%;河南的新乡和辉县相邻,其入声舒化比例却高达83.3%。这种差别是由地理因素造成的。壶关、陵川两县地处山区,交通不便,而“新乡地区中部……自西南向东北,是一条西汉时期的黄河故道,……(新乡方言)在口语中,分东西两大块,西部地区保留有大量的入声,而在东部,则几乎没有入声,尖团音却很分明”[4]。黄河改道后新乡东西部结合在一起,人员之间的交往大为便利,入声和尖团音这两种语言特点在交叉蔓延的同时也在逐渐弱化,并共存于如今的新乡方言中。

(2)舒化后归阴平的入声字较多

下表将辉县方言和晋语区部分方言点的数据进行综合比较:

表3

唐作藩先生认为,在普通话中“常用古入声字,大约500来个,有将近二分之一归入去声,将近三分之一变读为阳平,其次是变读为阴平,约占百分之十五,最少的变读为上声,约占百分之六”[5]。由此可以大致推算,普通话中入声舒化归入平声的比例将近48%,归入去声的约占50%。①由于还有6%的古入声字读为上声,总和超过100%,故这里的48%和50%都不是精确数据,只能反映大致比例。

在普通话中,舒化后归去声的入声字比归平声的多,其中归平声的入声字,又可以分为归阴平和归阳平两部分。在辉县方言中,阳平来自于古清声母上声字和全浊入声字,这和普通话演变规律大致相同。因此可以推断,在辉县方言中,舒化后归平声的入声字比例较高,是因为有一部分入声字舒化后读为了阴平。

2.辉县方言入声舒化特点的成因

从宏观上看,辉县方言入声舒化的规律较多受到了中原官话的影响。王福堂先生认为:“从地理上看,方言是逐渐变化的。方言区中心地带的特点,扩散到边缘地区时会变得模糊起来,甚至消失。所以边界地带的方言常常不能具有本方言的全部特点,却有可能具有另一个方言的某些特点。”[6]正因为如此,辉县方言同时兼有晋语和中原官话的特点。

辉县在行政区划上属于河南省,但其方言带有明显的入声调,与河南境内的中原官话有显著区别,却与晋语保持一致。因此,辉县方言历来被研究者划入晋语区。然而,辉县在政治、经济、文化上与新乡乃至郑州等大中型城市有着密不可分的联系,居民之间的交往十分频繁,这使得辉县方言在入声舒化的规律上逐渐向中原官话靠拢。由前文的数据可以看出,河南省晋语区内,距中原官话区中心郑州越远,则舒化程度越低,反之亦然。因此可以说,由行政区划因素导致的强势方言已经对辉县方言中入声字舒化的程度造成了直接或间接的影响。

这种影响不仅体现在入声舒化的比例上,也体现在这部分舒化后的入声字的归向上。我们知道,中原官话中已无入声,其入声舒化的特点之一是“次浊入声字大部分归阴平”,而以北京话为代表的其他方言入声舒化的特点是“次浊入声字大部分归去声”。由于受到中原官话的影响,部分舒化后本该归去声的入声字读成了阴平。有研究证明,河南省境内已经呈现出了清声母从北到南归入阴平渐多的趋势。所以,辉县方言的入声字舒化后便有较大比例读为了阴平。

从微观上看,调值相同或相近的调类较易归并。王临惠在 《汾河流域方言的语音特点及其流变》中谈到:“今汾河流域方言促声舒化的过程中,许多字丢失塞尾以后向调值接近的舒声调靠拢。……足见,声调合并的条件是调值的相同或相近。……在不同方言里,相同调类的归向不同是不同方言中声调的调值发展的趋向不同造成的,亦即调值的相同或相近是调类归并的首选条件。”[7]辉县方言的阴平调值为44,入声调值为3,两者调值十分接近,即所谓的“入舒同调型”。因此可以推断,在语言的发展过程中,辉县方言的古入声字丢失了喉塞尾后,直接转化成了与入声调值最相近的阴平调。

[1]侯精一.现代晋语的研究[M].北京:商务印书馆, 1999.

[2]杨耐思.中原音韵音系[M].北京:中国社会科学出版社,1981.

[3]于晶.中古阳声韵和入声韵在晋语中的演变[D].北京:北京语言大学,2004.

[4]陈泓,李海洁.黄河故道与新乡方言[J].韶关学院学报,2006,(4).

[5]唐作藩.音韵学教程[M].北京:北京大学出版社, 2002.

[6]王福堂.汉语方言语音的演变和层次[M].北京:语文出版社,2005.

[7]王临惠.汾河流域方言的语音特点及其流变[M].北京:中国社会科学出版社,2003.