《酉阳杂俎》名词同义词研究

刘红丽

(华南师范大学 文学院,广东 广州 510006)

《酉阳杂俎》名词同义词研究

刘红丽

(华南师范大学 文学院,广东 广州 510006)

《酉阳杂俎》中出现了不少带有当时口语色彩的词语,考察和研究《酉阳杂俎》中的名词同义词,可以从侧面了解晚唐时期汉语的面貌和特点。通过对《酉阳杂俎》中190组名词同义词进行辨析,可以发现:在语义层面上,造成名词词义差别的主要是指称对象在内质、范围、用途、部位等方面的不同;在语法层面上,其差异主要体现为语法功能的不同;在语用层面上,其差别主要体现为附属色彩、表述方式等方面的不同。

《酉阳杂俎》;名词;同义词;区别特征

《酉阳杂俎》成书于公元9世纪中期,作者为段成式,全书共30卷。《酉阳杂俎》记述的内容广博,鲁迅先生在《中国小说史略》中称其“或录秘书,或叙异事,仙佛人鬼,至以动植,弥不毕载,以类相聚,有如类书。虽源或出于张华《博物志》,而在唐时,则犹独创之作”; “所涉既广,遂多珍异,以世爱玩,与传奇并驱争先矣”[1]。“清《四书全书总目》谓此书是自唐以来'小说之翘楚'。作者段成式能诗善文,尤深佛理,在晚唐中曾与温庭筠、李商隐齐名。”[2]该书中出现了不少带有当时口语色彩的词语,比较全面地反映了唐代汉语的特点。书中运用了大量的同义词,考察和研究《酉阳杂俎》中的名词同义词,可以从侧面了解晚唐时期汉语的真实面貌。

一、同义词的判定标准和辨析方法

1.同义关系的判定标准

学术界目前对“同义词”的界定有不同的看法,黄金贵先生认为,目前存在三种看法:一个意义相同,即“一义相同”说;意义相同或相近,即“近义”说;一个或几个意义相同,即“多义相同”说[3]。周文德先生总结为四种:“意义相同、相近”说;“概念同一”说;“对象同一”说;“义位同一”说[4]。同义词“同义”系联的基础是义位,而不是词的所有意义、用法。王力先生指出:“所谓同义,是说这个词的某一意义和那个词的某一意义相同,不是说这个词的所有意义和那个词的所有意义相同。”[5]周光庆先生认为:“同义词的同,是以义位为单位观察的几个多义词,只要它们的某一个义位所反映的同一类事物,这几个多义词就在某一义位上构成同义关系,就是一组同义词。”[6]郭锡良先生认为:“同义词的同,是就义项讲的,而不是就词义系统讲的。”[7]也就是说,同义系联的基础是义位,对同义词的差异进行辨析,也是在这个“同”的前提下进行的,在同组的辨析中不涉及该义以外的其他意义所具有的相关特征。因此,同义词所要辨析的是在这一意义下该组词间所具有的区别特征。

2.判定同义关系的依据

本文主要依据词语在具体语言表达中所呈现的意义,同时还借鉴了前代注疏家的训诂成果,以及古代字书的有关注释,如互训、同训、递训等。另外,不同文献对同一事件的异文表达也是重要的参考。

3.同义词的辨析方法

本文采用的同义词辨析方法主要有三种:

第一,从语义角度进行辨析。主要辨析词义在内质、形制、用途、部位、范围、侧重点、产生时间等方面的差异。

第二,从语法角度进行辨析。主要辨析词能否独立充当句法成分,组合能力强弱,词性变动情况。

第三,从语用角度进行辨析。主要辨析词的语言色彩差异、表述方式差异。

本文依据既有的古汉语同义词研究成果,借鉴现代语言学理论,找出《酉阳杂俎》中名词同义词的用例,深入分析、研究其差别。

二、《酉阳杂俎》中名词同义词的分布情况

1.每组所含词个数分布情况

根据前文所述古代汉语同义词的界定标准,我们统计出《酉阳杂俎》中名词同义词共190组,每组包含两个词的共113组,约占总数的59.47%;每组包含3个词的共51组,约占总数的26.84%;每组包含4个词的共14组,约占总数的7.37%;每组包含5个词的共10组,约占总数的5.26%;每组包含7个和8个词的各有1组,二者共占名词同义词总数的1.05%。

2.名词同义词音节构成情况

从音节构成来看,《酉阳杂俎》中名词同义词的分布有以下几种情况:单音节与单音节构成名词同义词,共165组,约占总数的87.70%;复音词与复音词构成名词同义词,共4组,约占总数的1.60%;单音词与复音词构成名词同义词,共21组,约占总数的10.70%。

3.名词同义词逻辑语义分类

《酉阳杂俎》中表人伦、事理、身体、建筑的同义类词语较多,表物体、工具、制度等意义的居其次。词语类型的复杂性,体现了《酉阳杂俎》在题材内容方面的广泛性和复杂性。其次,《酉阳杂俎》中的名词同义词在一定程度上反映了汉语词汇的双音化趋势——新的双音词开始进入同义词组中,但还没有占主要地位。因此,《酉阳杂俎》成书之时应是汉语双音词发展中的磨合时期,双音化过程在此时期得到迅速推进。

三、《酉阳杂俎》名词同义词的语义区别特征

通过对190组名词同义词进行辨析,我们发现,造成名词词义差别的主要是以下语义区别特征:

1.指称对象内质不同

鞭策

“鞭”在文中共出现14次,“策”在文中共出现2次。二者共同的义位是“鞭子”。用例为:

(1)飞飞当堂执一短马鞭,韦引弹,意必中,丸已敲落。(卷九。盗侠)

(2)初至之夕,二更后,方张灯临案,忽有小人才半寸,葛巾杖策,入门谓士人曰:“乍到无主人,当寂寞。” (卷十五。诺皋记下)

辨析:《说文。五上。竹部》曰:“策,马箠也。”“箠,击马也。”《三下。革部》曰:“鞭,驱也。”二者区别在于:皮鞭曰鞭,竹编曰策。

2.指称对象形制不同

斧斤

“斧”共出现2次,“斤”共出现43次。二者共同的义位是“斧头”。用例为:

(1)李师古治山亭,掘得一物,类铁斧头。(卷十。物异)

(2)呼鱼,鱼即出首,因斤杀之,鱼已长丈余。(续集卷一。支诺皋上)

辨析:《说文。斤部》曰:“斤,斫木斧也。”“斧,所以斫也。”“斧”、“斤”除了“横”、“直”的区别之外,还有用途及大小之分,段注:“凡用斫物者皆曰斧,斫木之斧则谓之斤。”徐灏笺曰:“斧斤同物,斤小于斧。”

3.指称对象用途不同

仓 库 仓库

“仓”共出现13次,“库”共出现15次。二者共同的义位是“仓库”。用例为:

(1)《杂五行书》曰:“亭部地上土涂灶,水火盗贼不经;涂屋四角,鼠不食蚕;涂仓,鼠不食谷;以塞塪,百鼠种绝。”(卷五。怪术)

(2)睿宗尝阅内库,见一鞭,金色,长四尺,数节有虫啮处,状如盘龙,靶上悬牙牌,题象耳皮,或言隋宫库旧物也。(卷一。忠志)

(3)焦米,乾陀国昔尸毗王仓库为火所烧,其中粳米焦者,于今尚存。(卷十。物异)

辨析:《说文。五下。仓部》曰:“谷藏也。苍黄取而藏之,故谓之仓。”《释名。释宫室》曰:“仓,藏也,藏谷物也”。“仓”取义于“藏”。《说文。九下。广部》曰:“库,兵车藏也。”“库”偏重于指收藏各种战争装备的仓库。

“仓”和“库”在词义上本来是有区别的,但是随着汉语的复音化趋势,这种区别逐渐弱化,直至消失,由这两个单音词组成的复音词出现以后,三个词的实质意义是相同的,所以,由单音词并别而凝固的双音词,几乎都可以和它们组成成分的单音词构成同义词。例如:门-户-门户、人-民-人民。

4.指称对象部位不同

领项颈

“领”共出现28次,“项”共出现12次,“颈”共出现14次。三者共同的义位是“脖颈”。用例为:

(1)北方之人窍通于阴,短颈。(卷四。境异)

(2)头将飞一日前,颈有痕匝,项如红缕,妻子遂看守之。(卷四。境异)

(3)妾知不免,因以领巾绞项自杀,市吏子乃潜埋妾于鱼行西渠中。(续集卷三。支诺皋下)

辨析:《说文。九上。页部》曰:“领,项也。”段玉裁注:“按:项,当作颈。”“颈,头茎也。”“领”、“项”、“颈”均指人的脖子,但有时“颈”特指脖子前部。

5.指称对象范围不同

旦朝晨早

“旦”共出现23次,“朝”共出现49次,“晨”共出现9次,“早”共出现7次。四者共同的义位是“早晨”。用例为:

(1)每旦更新衣,执经于像前,念《金刚经》十五遍,积数十年不懈。(续集卷七。金刚经鸠异)

(2)昔鱼,章安县出,出入口腹,子朝出索食,暮还入母腹。(卷十七。广动植之二。鳞介篇)

(3)其叶晨开暮合,合则裹其子于叶中。(卷十八。广动植之三。木篇)

(4)复曰:“某有程,须早发,秀才可先也。”(卷十五。诺皋记下)

辨析:《说文。七上。旦部》曰:“旦,明也。”《尔雅。释诂》曰:“早也。”指夜的结束,昼的开始。和“旦”相对的是“夕”。《说文。七上。倝部》曰:“朝,旦也。”《尔雅。释诂》曰:“朝,早也。”指一个时段,与“暮”相对。“晨”,《尔雅。释诂》曰:“早也。”“晨”是日出后的一段时间,与“昏”相对。《说文。七上。日部》曰:“早,晨也。”与“晚”相对。

6.指称对象侧重点不同

丈夫 男子

“丈夫”共出现3次,“男子”共出现4次。二者共同的义位是“成年男人”。用例为:

(1)丈夫、妇人佩带。(卷四。境异)

(2)又吐一男子,年二十余,明恪可爱,与彦叙寒温,挥觞共饮。(续集卷四。贬误)

辨析:“丈夫”侧重于表现男子身高,“男子”侧重于指称性别。

7.指称对象产生时间不同

犬狗

“犬”共出现17次,“狗”共出现16次。二者共同的义位是“狗”。用例为:

(1)刘大异之,令访大将家猎狗及监军亦自夸巨犬至,皆弭耳环守之。(卷十五。诺皋记下)

(2)郭有番狗,随郭卧起,非使宅人逢之辄噬,忽吠数声,立抱王殷背,驱逐不去。(续集卷七。金刚经鸠异)

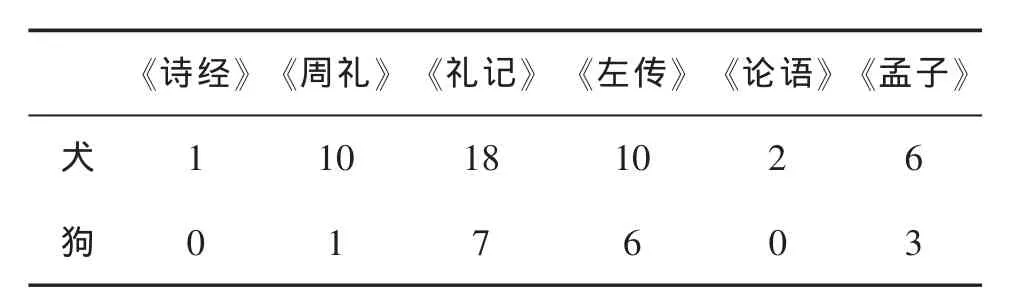

辨析:《说文。十上。犬部》曰:“犬,狗之有悬蹄者也。象形。孔子曰:'视犬之字,如画狗也。'”段注:“观孔子言,犬即狗矣,混言之也。”《尔雅。释畜》:“未成豪,狗。”郝懿行义疏:“狗,犬通名。若对文则大者名犬,小者名狗。”现将秦汉以前主要典籍文献中“犬”、“狗”二字用法情况统计如下:

《诗经》 《周礼》 《礼记》 《左传》 《论语》 《孟子》犬 1 10 18 10 2 6狗0 1 7 6 0 3

可见,“犬”、“狗”二字在使用时间上有先后,较早的典籍中多用“犬”,而“狗”字在战国时期才广泛使用, “犬”的使用则逐渐减少。类似的同义词还有:“牢-狱”、“屦-履”等。

8.适用对象不同

口喙

“口”共出现91次,“喙”共出现5次。二者共同的义位是“用来进食和发声的器官”。用例为:

(1)又曰李母本元君也,日精入口,吞而有孕。(卷二。玉格)

(2)鹲雕,喙大而勾,长一尺,赤黄色,受二升,南人以为酒杯也。(卷十六。广动植之一。羽篇)

辨析:“口”多适用于人,但也可用于禽兽。而“喙”则只适用于禽兽。

冠冕帽

“冠”共出现22次,“冕”共出现2次,“帽”共出现5次。三者共同的义位是“帽子”。用例为:

(1)晋永和中,有飞仙衣冠如雪,各憩一石,旬日而去。(卷二。玉格)

(2)韦斌虽生于贵门,而性颇厚质,然其地望素高,冠冕特盛。(续集卷三。支诺皋下)

(3)戴席帽,攀栏大笑,却坠井中。(卷十五。诺皋记下)

辨析:“冕”指大夫以上显贵者戴的礼冠。《说文。七下。曰部》曰:“冕,大夫以上冠也。邃延,垂旒,纩。”《礼器》曰:“天子之冕朱绿藻,十有二旒,诸侯九,上大夫七,下大夫五,此以文为贵也。”即指只有在重要场合才佩戴的礼冠。“冠”,《说文。七下。冖部》曰:“弁冕之总名也。”即古代帽子的总称;“冠”、“帽”可以指官员戴的帽子,也可以指一般人戴的帽子。

四、《酉阳杂俎》名词同义词的语法区别特征

通过考察《酉阳杂俎》中的名词同义词,我们发现,尽管词语间语法属性差异不大,但有些同义词的差异也表现在语法特征和功能上。

1.独立充当句法成分上的差异

宾客

“宾”、“客”除了语义方面的区别之外,在能否独立充当句法成分的能力上也有不同。考察《酉阳杂俎》用例发现,“客”的语法能力较强,可以和“宾”连用,也可以单独使用,形式较为灵活,如作主语的用例:“客仰窥匙箸”(卷四。境异),“客曰:'公岂不闻谣乎?'”(卷十二。语资);作中心语的用例:“诸客将散”(卷十二。语资),“邑客十余人”(卷八。雷);作宾语的用例:“今夕有客”(卷二。壶史),“夜会客”(卷五。怪术)。“宾”仅28例,多与“客”、“主”连用,单独使用的用例较少。其他如“朋-友”、“山-岳”也属同类情形。

2.组合能力的差异

头首

“头”“首”均指头,但“头”的组合能力更强,共出现168次,可组成人头、牛头、马头等词;“首”的组合能力较差,多出现在一些固定的组合中,如举首、稽首。

3.词性变动的差异

姓氏

“姓”可以放在具体的姓称前,作动词带宾语,而“氏”只能位于姓称之后,作名词同位语,例如:

(1)西王母姓杨,讳回,治昆仑西北隅。(卷十四。诺皋记上)

(2)南人相传,秦汉前有洞主吴氏,土人呼为吴洞。(续集卷一。支诺皋上)

五、《酉阳杂俎》名词同义词的语用区别特征

“同义词的语用区别,是指具有同义关系的词语在理性意义项和一般语法之外存在的附属色彩和表述限定等方面的特征。”[8]《酉阳杂俎》名词同义词语用的区别特征主要体现在以下几个方面:

1.附属色彩差异

附属色彩意义主要包括“感情色彩、语体色彩、形象色彩”[9]。在《酉阳杂俎》中如“屋-室-宫-庐-舍-庑”这组词都表示“房舍”,但“宫”多指豪华建筑,带有明显的褒义色彩。其他的例子如“人-民-人民-百姓-布衣-匹夫”、“宾-客”等。

有些同义词的差异在于语体色彩的不同。如“舟-船”,“船”表现出口语化色彩,“舟”则带有书面色彩,其他的例子如“犬-狗”、“雉-野鸡”等。

2.表述方式差异

有的同义词组内彼此间有面称和叙称的不同。如 “奴-婢-臧-妾-僮-仆”这组词,义为“为主人从事劳动的人”,其中“奴”、“妾”可以用于面称,而其他词多为叙称。其他的例子如“叟-翁-丈人”、“帝-皇-后-王-皇帝-天子-国王”等。

[1]上海古籍出版社.唐五代笔记小说大观[M].上海:上海古籍出版社,2000.

[2]段成式.酉阳杂俎[M].北京:中华书局,1981.

[3]黄金贵.论同义词之“同”[J].浙江大学学报(人文社科版),2000,(4).

[4]周文德.孟子同义词研究[M].成都:巴蜀书社,2002.

[5]王力.同源字典[M].北京:商务印书馆,1982.

[6]周庆光.古汉语词汇学简论[M].武汉:华中师范大学出版社,1989.

[7]郭锡良,李玲璞.古代汉语[M].北京:语文出版社, 1992.

[8]池昌海.《史记》同义词研究[M].上海:上海古籍出版社,2002.

[9]钱乃荣.汉语语言学[M].北京:北京语言学院出版社,1995.

H131

A

1008-6382(2011)06-0073-05

10.3969/j.issn.1008-6382.2011.06.018

2011-10-26

刘红丽(1987-),女,河南新乡人,华南师范大学硕士研究生,主要从事汉语言文字学研究。

(责任编辑 安 然)

——辨析“凌乱、混乱、胡乱、忙乱”