新生儿寒冷损伤综合征的凝血功能研究

李向丽,张立环

(甘肃中医学院附属医院,甘肃 兰州 730020)

1 资料与方法

1.1 资料

我科于2009年1月至2010年12月收治新生儿寒冷损伤综合征并排除合并感染患儿71例(观察组)。均符合全国新生儿学术会议1990年沈阳会议制定的《新生儿寒冷损伤综合征诊断标准》。其中男46例,女25例,男女比为1.84∶1。出生一天内发病43例(60.6%),1~6天发病28例(39.4%)。发病时间最早为出生后半小时,最晚为6天,平均发病时间为出生后1.5天。胎龄<30周9例,30~33周13例,34~36周35例,≥37周14例。分娩方式:剖宫产19例,阴道助产8例,旧法接生8例,新法接生36例。孕妇合并妊高症12例,羊水污染18例。新生儿体重<2.0kg 26例,2.0~2.5kg 20例,>2.5kg 25例,平均体重2.24kg。入院时体温不升41例;脉搏<100次/分12例,100~140次 /分 32例,>140次 /分 27例。1、2、3、10、11、12月份发病48例,4~9月份发病23例。合并窒息15例,颅内出血7例,新生儿缺氧缺血性脑病18例,肺出血5例,高胆红素血症8例,头皮血肿3例,消化道出血9例,呼吸窘迫综合征3例,中毒性肠麻痹、呕吐、弥散性血管内凝血(DIC)、循环衰竭各2例。临床表现:不吃、不动33例,哭声弱34例,全身皮肤发冷9例,呼吸表浅28例,呼吸暂停20例,心音低钝10例,水肿46例,血小板数<100×109/L26例,100~150×109/L22例,151~300×109/L 21例,未测血小板数2例。所有患儿均排除血小板减少症。将2010年10月于我科出生的正常新生儿18例作为对照组。

1.2 诊断标准

1.2.1 新生儿寒冷损伤综合征诊断依据[1](1)病史:发病处于严寒季节,环境温度过低或保温不当史;严重感染史;早产儿或足月小样儿;窒息、产伤等所致的摄入或能量供给不足。(2)临床表现:早期进乳差,哭声低,反应低下;病情加重后体温<35℃,严重者体温<30℃,腋温-肛温差由正值变为负值;感染或夏季发病者不出现低体温;肿胀为对称性,依次为双下肢、臀、面颊、两上肢、背、腹、胸等,严重时肢体僵硬,不能活动;多器官功能损伤,早期心律低下,微循环障碍,严重时休克、心力衰竭、DIC、肺出血、肾功能衰竭等。

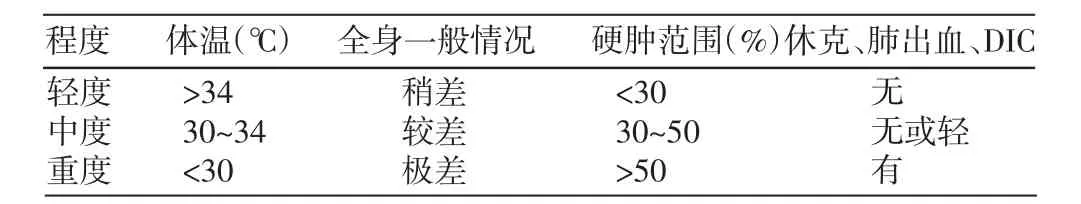

新生儿寒冷损伤综合征按体温、硬肿范围及器官受损情况分轻、中、重3度,具体见表1。

表1 新生儿寒冷损伤综合症诊断分度标准[2]

1.2.2 全身炎症反应综合征(S IR S)诊断标准 根据1996年第二届世界儿科危重症医学大会上Hayden提出的儿童SIRS诊断标准[3],出生28天内,具备以下两项或两项以上条件:(1)体温>38℃ 或< 35.5℃ ;(2) 心率> 190次/分;(3) 呼吸频率> 60次/分;(4)白细胞计数>20×109/L或<4×109/L,或杆状细胞>25%。

1.3 方法

在患儿入院后24h内,根据患儿体温、硬肿范围及器官受损情况进行评估,并根据SIRS的发生与否分为SIRS组和非SIRS组,SIRS组和非SIRS组在性别、胎龄、体重、入院年龄等方面无显著性差异。采血测定凝血指标:凝血酶原时间(PT)、凝血酶时间(TT)、部分凝血活酶时间(APTT)、D-二聚体(DD)、抗凝血酶 III(AT-III)、血小板(PLT),分别与对照组正常新生儿进行比较。

1.4 统计学处理

将数据均输入计算机,采用SPSS 17.0统计软件处理,所有数据均以均数±标准差(±s)表示,采用χ2检验进行分析。

2 研究结果

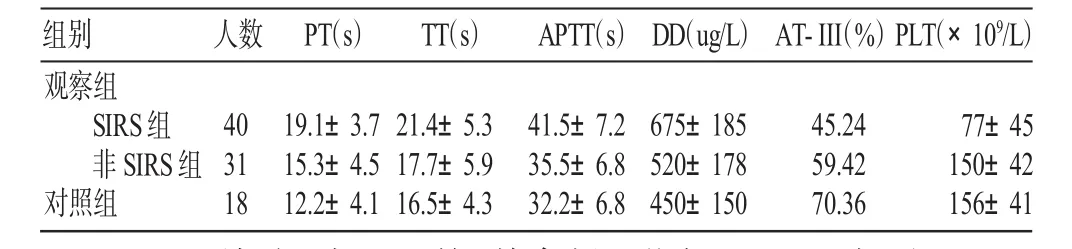

2.1 S IR S组与凝血指标的关系

SIRS组PT、TT、APTT时间延长,DD含量增加与AT-III具有明显相关性。而PLT与SIRS无明显相关性,具体见表1。

表2 观察组中SIRS组和非SIRS组凝血功能比较(±s)

表2 观察组中SIRS组和非SIRS组凝血功能比较(±s)

组别人数PT(s)TT(s)APTT(s)DD(ug/L)AT-III(%)PLT(×109/L)观察组SIRS组非SIRS组对照组40311819.1±3.715.3±4.512.2±4.121.4±5.317.7±5.916.5±4.341.5±7.235.5±6.832.2±6.8675±185520±178450±15045.2459.4270.3677±45150±42156±41

经χ2检验,除PLT外,其余凝血指标SIRS组与对照组比较均有显著性差异(P<0.01),非SIRS组与对照组比较无显著性差异(P>0.01)。

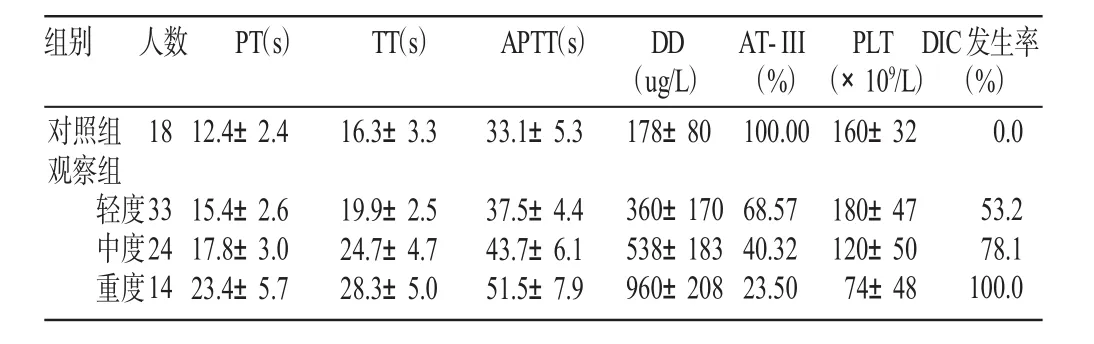

2.2 寒冷损伤综合征不同病情凝血功能比较及与D IC的关系

观察组前5项凝血功能指标随病情的轻重而改变。其中轻、中及重度硬肿症与对照组比较均有显著性差异(P<0.01)。而且病情越轻,DIC的发生率越低,病情越重,DIC的发生率越高(见表3)。

经χ2检验,除PLT项目外,观察组其余各项凝血指标与对照组比较均有显著性差异(P<0.01)。

3 讨论

在寒冷损伤综合征发生DIC诊断指标可靠性方面,以DD居首(93%),AT-III次之(89%)。王永才[4]认为AT-III对血液高凝状态有特殊诊断价值,因此本课题选择DD、AT-III作为新生儿寒冷损伤综合征早期血液高凝状态的检测指标。根据1997年10月全国血栓与止血会议提出的建议,将APTT作为肝素治疗监测的首选指标,APTT较正常对照延长1.5~2.5倍可取得最佳抗凝效果,且出血风险最小。

表3 观察组不同病情凝血功能与对照组比较情况

AT-III是血浆生理性抑制物中最主要的一种抗凝物质,对凝血酶的灭活70%~80%由它完成,人类AT-III基因位于第一号染色体长臂。AT-III主要由肝细胞合成,是一种α 2球蛋白,除肝脏外,其他脏器如肺、脾、肾、心、肠、脑均有合成AT-III的能力,血管内皮细胞、巨核细胞也是AT-III的合成场所。AT-III抗原正常血浆水平为80~300mg/L,其活性为80%~120%。新生儿AT-III活性较正常人低,只有(54±17)%。AT-III的抑酶谱很广,除凝血酶外,它还能抑制凝血因子IXa、Xa、XIa、XIIa以及纤溶酶、胰蛋白酶、激肽释放酶,且作用机制相同,即通过形成1∶1共价复合物而灭活这些活性因子或蛋白酶。AT-III对因子Xa的亲和力是凝血酶的70倍,1单位(相当于1ug)AT-III可抑制32单位Xa,而1单位Xa生成50单位的凝血酶,故1单位AT-III可抑制1600单位的凝血酶生成。凝血酶与AT-III形成的复合物TAT在体内半衰期只有5分钟(单独AT-III在循环中半衰期约60小时)。TAT通过与肝细胞上分子量为45000的受体结合从血循环中被清除。AT-III缺乏是发生静脉血栓与肺栓塞的常见原因之一,与动脉血栓形成关系不大。获得性AT-III缺乏一般因合成障碍(肝受损)或消耗过度(DIC脓毒血症)[5]。

血液在凝固过程中,纤维蛋白原被水解成为可溶性纤维蛋白,并由单体变成网状多聚体,形成交联纤维蛋白。当体内开始自发纤溶时,在纤溶酶的作用下,纤维蛋白多聚体发生逐步降解。D-二聚体是降解产物中的最小片断,是交联纤维蛋白的特异性降解产物。所以,血浆D-二聚体的监测可以提示活动性纤溶酶的存在,对血栓形成性疾病具有早期快速诊断价值,是直接反映凝血酶和纤溶酶生成的理想指标,与以往纤维蛋白降解产物、血小板计数、凝血酶原时间等测定比较,D-二聚体更有诊断价值。血D-二聚体的升高在寒冷损伤综合征的病情发展中扮演重要角色,对衡量病情变化、指导治疗及判断预后可能有帮助,但D-二聚体的升高与本病各方面的病理变化更详细的机理尚不清楚。

新生儿尤其是早产儿,由于本身凝血机制不完善,加之内皮细胞受损后释放出多种炎症介质如肿瘤坏死因子、白介素、血小板活化因子、血管收缩因子等,共同作用形成“瀑布样”连续反应,导致内脏及组织微循环障碍、酸中毒、DIC乃至多器官功能衰竭(MODS)而死亡。故对已发生SIRS的新生儿应早期干预,防治DIC的发生,阻断SIRS的发展,降低病死率[6]。

DIC是SIRS或MODS过程中的一部分,最初表现为潜伏进行性的亚临床状态,只有积累到一定程度才会引起注意,等到全身出血则已发展到晚期。在疾病的演变过程中DIC与SIRS相互促进,形成恶性循环,最后进入MODS阶段。

[1]魏克伦.新生儿硬肿症诊疗常规[J].中华儿科杂志,1991,29(3):163.

[2]胡亚美,江载芳.诸福棠实用儿科学[M].北京:人民卫生出版社,2001.

[3]Hayden W R.Sepsis terminoiogy in Pediatrics[J].Pediatr,1994,124(4):657.

[4]王永才.血液骨髓细胞诊断学[M].北京:人民卫生出版社,2008.

[5]韩玉昆,傅文芳,许植之.实用新生儿急救指南[M].沈阳:沈阳出版社,1997.

[6]郭铭玉,郭杰,高丽,等.新生儿硬肿症出凝血功能的变化及其临床意义[J].中国实用儿科杂志,2000,15(2):95.