126例药物不良反应报告分析

洪 霞,李凤霞

(1.上海市宝山区大场医院药剂科,上海 200436;2.佳木斯大学校医院,黑龙江 佳木斯 154007)

药物不良反应(ADR)是指合格药物在正常用法、用量下出现的与用药目的无关的或意外的有害反应。药物不良反应发生的原因复杂,与用药途径、药物种类、药品质量、体质差异等因素有关。自20世纪60年代开始,W HO和各成员国相继成立了 ADR监测机制,ADR监测是目前加强药物管理,提高合理用药水平,保障公众用药安全的重要措施。本文将收集的126例 ADR报告进行研究分析,为临床合理用药用提供科学的药物安全性依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料

126例 ADR报 告 ,其 中男 59例 ,占 46.83%;女 67例 ,占53.17%;年龄 13~63岁,10岁 以 下 不 含 10岁 41例,占32.54%;10~19岁 18例 ,占 14.29%;20~29岁 15例 ,占11.90%;30~39岁 9例 ,占 7.14%;40~49岁 8例 ,占 6.35%;50~59岁 30例 ,占 23.81%;60~69岁 5例 ,占 3.98% 。

1.2 研究方法

通过回顾性分析126例药物不良反应报告,按药物种类、给药途径、药物不良反应临床表现等进行统计分析。

2 结果

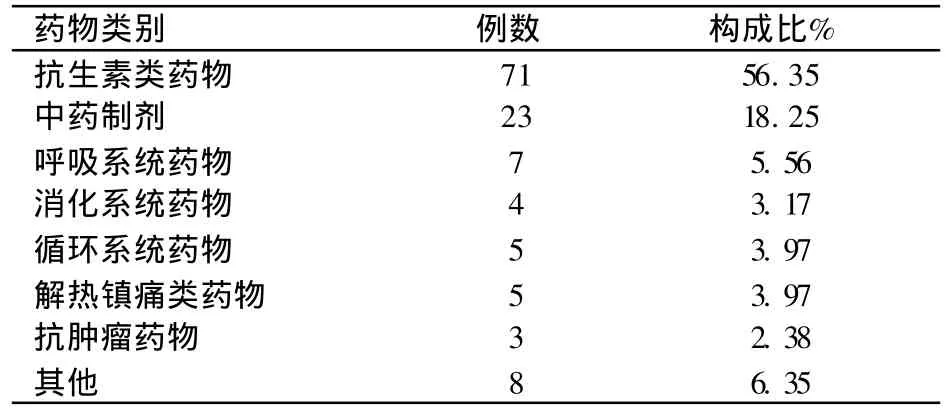

2.1 发生不良反应的药物种类、例数及构成比

导致药物不良反应的药物主要涉及6类药物,其中抗感染药物引起 ADR构成比最高;其次为中药制剂。见表1。

表1 ADR涉及药品种类、例数及构成比

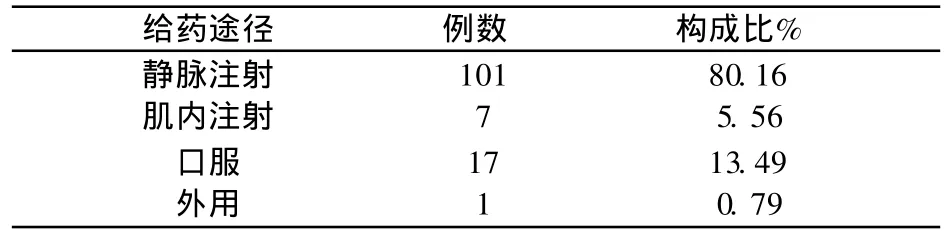

2.2 不同给药途径发生不良反应的例数及构成比

126例药物不良反应报告中,静脉注射引起不良反应比例最高,其次为口服药物,肌内注射 ,见表2。

表2 ADR涉及不同给药途径的例数及构成比

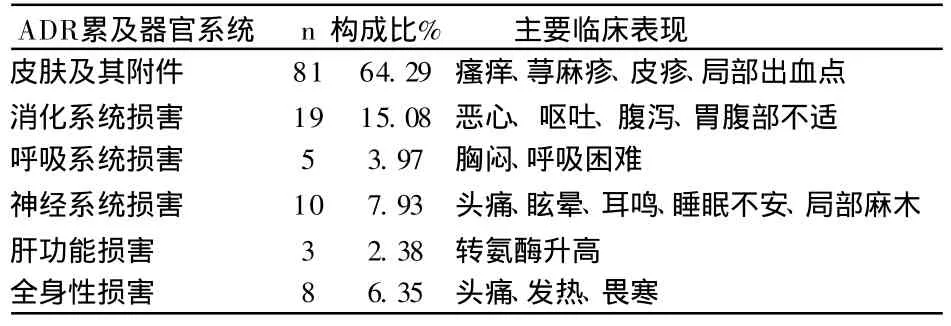

2.3 发生药物不良反应所累及的器官系统临床表现及构成比

126例药物不良反应累及器官系统中,皮肤及附件损害比例最高,其次为消化系统损害。见表3。

表3 ADR累及器官系统临床表现例数及构成比

3 讨论

3.1 药物不良反应与性别、年龄的关系

本文收集的126例药物不良反应报告中,男占46.83%、女占53.17%,男女性别差异不明显。从各年龄组药物不良反应所占比例观察,10岁以下儿童所占比例最高(32.54%),50岁以上患者次之(27.79%)。可见药物不良反应易发生在儿童和老年人群,对儿童和老年人健康影响比较大。对于儿童来说,可能是由于儿童处于一个特殊的生理时期,各器官系统功能尚不健全,肝脏及肾脏对药物的分解和排泄能力均低下,且儿童免疫机制尚不健全,因此儿童时期对药物的不良反应耐受力比较弱,发生药物不良反应的几率往往高于成人。对于老年人而言,可能与老年人患者常同时患有几种慢性疾病或同时服用几药物,且老年人器官功能又在逐渐减弱、衰退,致使药物代谢的能力降低 ,因此药物不良反应很容易造成儿童和老年人器官功能的损害,临床医生在为儿童和老年患者用药时,应充分考虑这些影响因素,必要时调整给药剂量或者给药途径,也可考虑合并用药。

3.2 药物不良反应与药品种类的关系

126例不良药物反应报告中,由抗生素类药物引起者所占比例最高(56.35%),与国内有关研究报道一致[1]。在抗生素类药物中以头孢菌素类所引发的药物不良反应较为多见,因为以往临床对青霉素类药物引起药物不良反应警惕性较高,而对头孢菌素所致的药物不良反应缺少足够的认识。此外,因左氧氟沙星导致的喉痉挛呼吸困难和过敏性休克等症状;克林霉素导致的药物不良反应主要是患者高热、寒战和呼吸困难等;甲硝唑导致的药物不良反应主要是白细胞减少[2]。本文调查表明,因为使用中药制剂而导致的药物不良反应患者共23例,占 18.25%。中药制剂导致药物不良反应的原因主要有以下两个方面:一是中药制剂中所含的有效成分十分复杂,目前现代医学对于其有效成分在药理上、疗效上、毒理上的作用机制尚不十分了解,由此可见,若缺乏科学规范的质量控制的中药制剂,很容易造成药物不良反应;二是中药制剂中的微粒对患者身体也会造成危害,主要因为微粒在身体中难以进行正常的代谢,有可能会导致过敏、热源反应或者静脉炎等。因此,中药制剂中的微粒、杂质、稳定性和溶解性等都将直接影响药物不良反应的发生情况。

3.3 药物不良反应与给药途径的关系

126例药物不良反应报告中,由静脉注射引起者比例最高 (80.16%),肌内注射次之(5.56%)。静脉注射相对于其他用药途径更易发生药物不良反应,由于静脉注射药液直接入血液循环 ,无吸收过程;同时注射液的 pH、渗透压,以及注射液中少量的不溶性微粒等都可引发药物不良反应[3]。一般而言病情比较轻而缓,宜多选择相对较安全的口服给药,疗效与注射用药相比无明显区别,而注射用药通常用于控制中、重度感染。不同的给药途径,注射用药发生药品不良反应的数量和概率比口服用药多[4],这与目前注射用药治疗日益增多有着较大关系。频繁使用注射用药途径,使机体长时间处于一种开放状态,易导致机体免疫力下降、增加二重感染或其它不良反应发生几率。因此,在确保药物疗效的前提下,适当减少注射用药途径的使用率,能口服用药的患者应尽量避免注射给药,若病情确实需要注射给药的患者,可以使用序贯疗法[5],一方面可以防止病情急剧恶化、避免细菌产生耐药,另一方面可以减少药品不良反应和药源性疾病的发生。

3.4 药物不良反应累及器官系统的临床表现

126例药物不良反应报告中,以皮肤及其附件损害为主(64.29%),其次为消化系统损害(15.08%)。皮肤及其附件损害主要表现为皮疹、皮炎、荨麻疹、疱疹、瘙痒等,这可能是因为皮肤反应易于观察诊断,且不易与其他疾病混淆;此外,目前临床上一些常用抗生素抗原性较强易引起药疹,一旦发现药疹应立即停止使用可疑药物[6]。消化系统损害主要表现为恶心、呕吐、腹痛、腹泻等症状;呼吸系统损害表主要现为胸闷、呼吸困难等症状;神经系统损害主要表现为头晕、头痛、嗜睡、昏迷等症状。消化系统、呼吸系统和神经系统发生药物不良反应时患者常因不易耐受而主动就医,因此上报率也相对较高。其它系统的药物不良反应不易察觉,且易与疾病本身相混淆,停药后又随之消失,因此上报率相对较低。

总之,本文调查的26例药物不良反应具有一定的特点,医疗机构应持续不断地完善健全药物不良反应监测机制[7],加强合理用药相关知识的宣传,一旦发现要立即予以调整并及时上报,从而预防和减少药物不良反应重复出现的几率。

[1]赵泉 ,梁延平,程东升,等.770例药物不良反应报告分析 [J].中国医院药学杂志,2009,29(19):1694-1696

[2]曾繁涛,徐玉红,温擎君.360份药物不良反应报告分析 [J].现代医药卫生,2007,23(15):2241-2243

[3]王瑞彩,王树庆.静脉滴注给药应因病慎用 [J].现代中西医结合杂志,2009,18(13):1526-1527

[4]王晓旭,建秀,胡文军.我院门诊输液中抗菌药物使用分析 [J].中国医院药学杂志,2006,26(4):490-491

[5]李惠,熊瑛.抗菌药物序贯疗法研究进展 [J].医学综述,2008,14(9):1387-1389

[6]王美红,陈苏伟,朱建丽.221例药品不良反应分析 [J].海峡药学,2009,21(11):235-237

[7]Paul W.Physicians'Desk Reference[M].Montvale:Meclical E-conomies Company,2000,2423