腧穴热敏灸治疗前臂双骨折早期肿胀63例*

★ 钟发明 胡建华 肖红云 (江西中医学院附属医院 南昌330006)

前臂双骨折在上肢骨折中很常见,多见于青少年,以间接暴力损伤为主。对于断端移位不稳定型骨折,因骨折后早期前臂肿胀加剧,极易出现缺血性肌痉挛等不良后果,应尽快使其消肿,减少早期并发症,以赢得手术时机。腧穴热敏灸是我院陈日新教授[1]首创的全新艾灸疗法,已在临床实践中得到广泛应用。本研究选取患肢外关、手三里、曲池等热敏化腧穴,经临床研究证实,腧穴热敏灸治疗前臂双骨折早期肿胀疗效满意,现报告如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

全部63例观察患者均来源于2011年8月-2012年6月江西中医学院附属医院创伤骨科住院部。观察组35例中男17例,女18例;对照组28例中男13例,女15例。2组病例均选择单纯、新鲜、闭合性前臂双骨折患者,病程(患者从创伤至住院后开始接受药物治疗的时间)均在24小时以内,具有明显手术指征者。

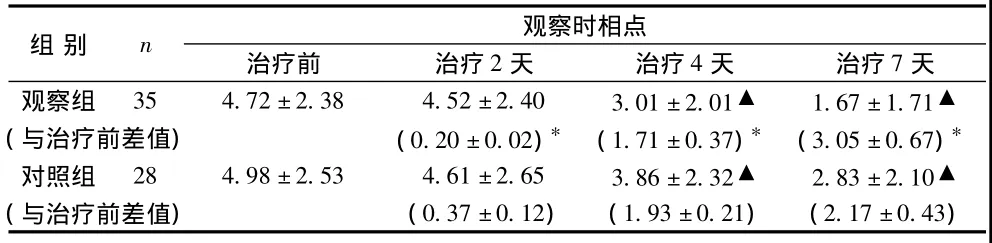

1.2 肿胀评分

无肿胀(0分);轻微肿胀(2分);有明显肿胀,皮纹尚存在(4分);有明显肿胀,皮纹消失(6分);重度肿胀,皮肤上出现水泡(8分);极度肿胀,触之坚硬(10分)。

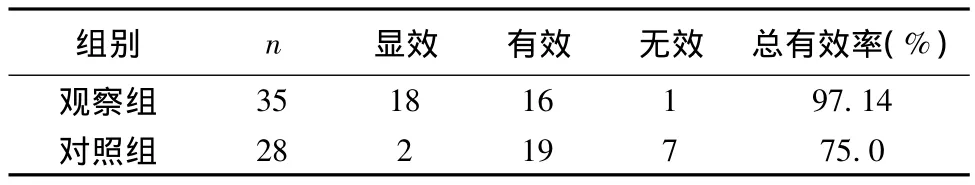

1.3 疗效标准

参照《中药新药治疗外伤性骨折的临床研究指导原则》[2]制定。(1)显效:症状体征消失或证候积分减少≥70%;(2)有效:症状体征好转或证候积分减少≥30%,<70%;(3)无效:未达到以上标准者。

2 方法

2.1 治疗方法

2.2.1 常规治疗 普食,患肢制动,抬高患肢。

2.2.2 观察组 (1)选取患肢外关、手三里、曲池等穴位施行热敏化艾灸。热敏化艾条由我院制剂科提供。(2)艾灸操作。在上述穴位分别按下述步骤,依次进行回旋、雀啄、往返、温和灸4步法施灸操作:先行回旋灸2分钟温通局部气血,继以雀啄灸1分钟加强敏化,循经往返灸2分钟激发经气,再施以温和灸发动感传、开通经络。只要出现以下1种以上(含1种)灸感反应就表明该腧穴已发生热敏化,如:透热,扩热,传热,局部不热远部热,表面不热深部热,施灸部位或远离施灸部位产生酸、胀、麻、痛等非热感[3]。(3)施灸剂量。最佳剂量以每穴完成灸感4相过程为标准,灸至感传完全消失为止。每日上午9时和下午3时各治疗1次。

2.2.3 对照组 20%甘露醇注射液250mL,静滴,10-15分钟滴完,2次/天。

2.2 统计方法

采用SPSS17.0 for Windows统计分析软件进行计算。肿胀评分资料统计结果以±s表示,差值以±s表示,总体疗效以%表示,不同时相点肿胀评分统计比较均采用成组t检验,等级资料采用Ridit分析。

3 结果

见表 1、2。

表1 2组临床总体症状体征疗效统计比较 例

表22 组不同时相点肿胀评分统计分析[±s(ˉd±s)]

表22 组不同时相点肿胀评分统计分析[±s(ˉd±s)]

注:▲与治疗前比较P<0.01,*与对照组比较P>0.05。

组别 n 观察时相点治疗前 治疗2天 治疗4天 治疗7天观察组 35 4.72±2.38 4.52±2.40 3.01±2.01▲ 1.67±1.71▲(与治疗前差值) (0.20±0.02)* (1.71±0.37)* (3.05±0.67)*对照组 28 4.98±2.53 4.61±2.65 3.86±2.32▲ 2.83±2.10▲(与治疗前差值) (0.37±0.12) (1.93±0.21) (2.17±0.43)

4 讨论

中医学认为人体一旦遭受损伤,则络脉受损,气机凝滞,离经之血瘀滞于肌肤腠理则为肿痛。现代医学认为,创伤性骨折后,主要表现为局部肿胀、疼痛、活动功能障碍,有时见青紫瘀斑等病理改变。肿胀为充血、渗出所造成[4]。人体在疾病状态下,体表某些腧穴会发生敏化。其中腧穴热敏化是一类新的敏化类型,是疾病在体表的病理反应类型之一,它既能反应疾病的性质、病理,同时又能作为艾灸的治疗切入点,起到治疗疾病的作用。热敏化腧穴对艾条悬灸具有高度的敏感性,能产生透热、扩热等临床特征,且极易激发循经感传活动。腧穴热敏灸疗法通过对经络腧穴的温热刺激,起到温经通络、散寒除痹的作用,以加强机体气血运行,达到消肿止痛的目的。临床证实,其操作方法易掌握,费用低廉,无毒副作用,治疗过程中患者痛苦少,易接受。本临床研究通过对前臂双骨折早期肿胀的计分量化结果进行分析,客观的证实了腧穴热敏灸治疗能有效的缓解骨折后局部肿胀,与20%甘露醇对比,在缓解作用程度和时间方面有明显优势,为需要进一步手术治疗的患者提供了较好的时机。本研究证明了腧穴热敏灸治疗是临床治疗前臂双骨折早期肿胀行之有效的方法。

[1]陈日新,康明非.腧穴热敏化艾灸新疗法[M].北京:人民卫生出版社,2006:44.

[2]中华人民共和国卫生部.中药(新药)临床研究指导原则[S].北京:中国医药科技出版社,2002:339-345.

[3]肖伟平,张玮,钟发明,等.腧穴热敏化艾灸治疗第三腰椎横突综合征120 例[J].江苏中医药,2010,42(5):59.

[4]钟发明,肖伟平,黄军,等.加味血府逐瘀汤治疗四肢骨折早期肿痛33例[J].江西中医药,2010,2(2):47-49.