秦汉魏晋南北朝时期的制砚业

陈 涛

(北京师范大学 历史学院,北京 100875)

秦汉时期,出现“大一统”局面,随着中央专制集权制度的确立,社会经济的进步和思想文化的发展,因应社会变迁与文明传承的需要,文具制造业逐渐兴起。魏晋南北朝时期,尽管政治上长期分裂割据,但是社会经济曲折前行,区域经济得到开发,民族交流与融合不断加强,文化艺术兴盛,宗教多元发展。正是在此时代背景下,文具制造业继续发展,呈现出一些新的特点。

传世文献中,关于秦汉魏晋南北朝时期制砚业的资料不多且极为零散,研究难度颇大,而以往的经济史研究中对这一时期的造纸业多有关注,对制砚业却鲜有专论。有鉴于此,笔者不揣笔漏,拟在充分挖掘考古资料并结合文献材料的基础上,对秦汉魏晋南北朝时期制砚业的发展情况略加探讨。

一、秦汉时期砚形制的规范

砚最早是作为研磨器具使用的,常写作“研”。在经历了漫长的时代演变后,砚才从原来的研磨器具和调色器具脱胎出来。1975年底至1976年春,湖北云梦睡虎地秦墓4号墓出土战国晚期石砚和研墨石各1件,均为鹅卵石加工而成。[1]该墓同时还出土了有字木牍2件和墨1块。这表明至少在战国时期,就已出现专门用作文书工具的砚。

秦汉时期,砚的形制逐渐规范化,制作日趋精良,种类不断丰富,式样更加多元。

汉代,砚的种类颇多,有石砚、漆砚、木砚、竹砚、玉砚、铜砚、陶砚、瓷砚、瓦砚等;砚的制作逐渐由不规范到规范,由简单到复杂,由粗糙到精良。

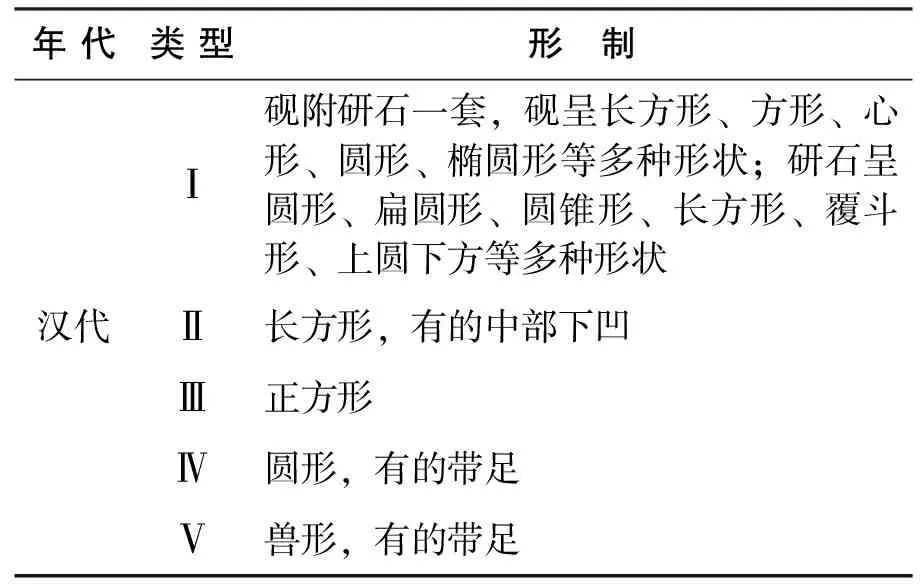

两汉时期,石砚极其普遍,石质有砂岩、页岩、板岩、砾石、燧石、卵石、石英岩等不同种类,其类型主要有5种(表1)。

表1 汉代石砚类型统计表

汉代,漆器制造水平颇高,而漆砚的制作也较普遍。据考古资料可知,两汉漆砚都有出土,如江苏邗江姚庄101号西汉墓出土漆砚1件,平面呈风字形,由砚盒和砚池两部分组成,砚面与砚盒之间有三角形的泄水孔,塞一木雕羊首形栓,木胎,长19、前宽9.8、后宽8.2、高6.6厘米。[2]23又如安徽寿县茶庵马家古堆东汉墓出土漆砚1件,长方形,头端稍宽,顶部微弧,头部于方形浅槽中凹下作一圆池,四周有凸边,尾端已残,残长18.6、头宽8、尾宽7.4、圆池直径4、边宽0.7-2、边高0.2、残厚0.3厘米,砚为夹纻胎,上髹黑漆,外加朱漆。[3]这一时期,漆盒石砚的制作相当精美,如山东临沂金雀山周氏墓群出土西汉漆盒石砚1件,“砚盒木胎,盒盖与盒身各长21.5、宽7.4、厚0.9厘米。盒盖里外髹赭漆,里面有长方形凹槽可扣住石板砚,有方形凹槽可扣住研磨石。外面用朱红、土黄、深灰三色漆画出云兽纹,再以黑漆勾出云兽线条,计有虎、熊、鹿、羊等六兽。盒身里外也髹赭漆,里面有石板砚一块,长16、宽6、厚0.2厘米。胶合在一块长宽各2.5、厚1.1厘米的坛形木块上。放置时,木块向上,研磨石向下。捏住木块,可以将研磨石压在石板砚上研磨。出土时,盒内尚残留粒状黑墨,石板砚上也留有墨迹。盒外底部绘有与盖表面相同的图案”[4]。

西汉时期,木砚就已出现,且制作精细,如江苏邗江姚庄101号西汉墓出土博山饰木砚1件,分砚池和砚盒两部分,砚池为桃形,长4.7、宽4.8厘米,砚盒作博山形,雕刻羽人、瑞兽,盒内刳空,可注水,砚盒与砚池间有一长方形孔相通。[2]25

汉代南方地区甚至出现竹砚,如《异物志》云:“广南以竹为砚”[5]。

汉代,玉砚、铜砚常为帝王将相与皇室贵族所用。据《西京杂记》记载:汉制,天子使用玉砚,而“以玉为砚”乃“取其不冰”之故。[6]皇室贵族所用铜砚,其制作十分别致,如江苏徐州东汉墓出土神兽铜盒砚1件,通体鎏金,镶嵌有红珊瑚、绿松石,制作精致,色彩绚丽,式样别致,实为汉代稀见的精美工艺制品,[7]而此墓或与东汉明帝之子彭城王刘恭有关。又如安徽肥东出土汉代铜神兽砚1件,通高6.5、器高3、长12.5厘米,造型似一猪,头部有两角,背上带一铜环,全身镶有红、蓝色料珠,两目嵌有淡绿色料质装饰,四足作虾蟆伏地状,该砚可称得上是砚形中最奇特的一种。[8]

两汉时期的陶砚在考古发掘中都曾出土过,其形态各异,有圆形、龟形、山形等,圆形陶砚形制与圆形石砚类似。西汉时期,圆形陶砚表面光滑,底面粗糙,如宁夏固原城西汉墓出土陶砚1件,为泥质灰陶,烧制而成,圆饼形,一面磨光并有黑色颜料研磨痕迹,磨光面上放研磨石一块,直径16.8、边厚2.8厘米。[9]东汉时期,圆形陶砚制作较精良,如广东广州汉墓出土东汉后期陶砚1件,为灰白胎硬陶,圆形,由盖、身两部分组成,砚面平圆高起,四周有一圈凹漕,底附三蹄形短足,盖顶平圆高起,中有圆穿孔,盖面施黄褐色釉,周边有旋纹一周,通高8、直径16.5厘米。[10]汉代,龟形、山形等陶砚,形象生动,制作精致,如山形砚,砚面前部塑造十二山峰,内左右两峰下,各有一负山人象,砚底三足为叠石状,堪称珍品。[11]

东汉晚期,瓷砚就已出现,为圆形三足砚,如浙江宁波汉代窑址出土瓷砚,砚面呈圆盘状为墨池,不施釉,砚底置三个乳钉状足,鄞Yl:10口径13.4、足距11.8、高2.7厘米。[12]

东汉末期以后,瓦砚开始出现,如山西孝义张家庄汉墓21号墓出土瓦砚1件,圆形,平底,砚面凸起,周边下凹无盖。[13]

汉代,石砚分布区域广泛,据不完全统计,今陕西、甘肃、宁夏、青海、内蒙古、黑龙江、辽宁、山西、河北、天津、山东、河南、安徽、江苏、上海、浙江、江西、广东、湖北、湖南、重庆、四川、贵州、广西、云南等省区市均有出土。由于制砚所用多为天然石,故而上述省区市所出石砚可能多为本地制造。两汉时期,石砚的制作技术日益精良,加工水平不断提高,形制日趋复杂,装饰更加多样。特别是东汉时期,制砚出现重大变革,逐渐从有研磨石发展到无研磨石,成为砚发展史上的一个里程碑。制砚的变化与这一时期制墨工艺的发展有很大关系。

此间,南北等地都出土过陶砚,而生产技术的逐步提高,对后世陶砚的制作具有重要影响。东汉时期,瓷砚、瓦砚的出现,又进一步丰富了砚的种类。

东汉末期,砚以圆形、方形为基本形制,有厚有薄,如繁钦《砚赞》云:“或薄或厚,乃圆乃方。方如地象,圆似天光”[14];带足者多为三足,如繁钦《砚颂》曰:“钧三趾于夏鼎,象辰宿之相扶。”[15]39这些特点对魏晋南北朝时期的制砚业影响深远。

两汉时期,砚除了作为文书工具,也可作研磨工具,还作为化妆用具。如广东广州西汉前期墓葬中发现长方形砚与铜镜、条墨同出,东汉前期、后期墓葬中也发现石砚及研石与黛墨、铜镜共出,[10]因此这类石砚应是化妆用具,被称为“黛砚”、“黛板”。由于学者们的认识不同,考古发掘资料中对砚的命名有所差异,或称为“石砚”、“石板”,或称为“黛砚”、“黛石”、“黛板”,或称为“调色器”、“研磨器”等。然而,需要说明的是,西汉时人称长方形砚为“板研”,如江苏东海尹湾汉墓2号墓出土木牍遣策1枚,13号牍正面标题“君兄缯方缇中物疏”,其中就记有“板研”1件,[16]由此推知,“板研”似是汉代人对长方形砚甚或石砚的特定称呼。

二、魏晋南北朝时期砚种类的丰富与形制的定型

魏晋南北朝时期,砚的形制趋于定型化,式样不断艺术化,种类进一步增多,制作更加精巧。据文献记载及考古资料可知,此间,砚的种类有石砚、漆砚、陶砚、瓷砚、银砚、铜砚、铁砚、木砚、蜯砚等。

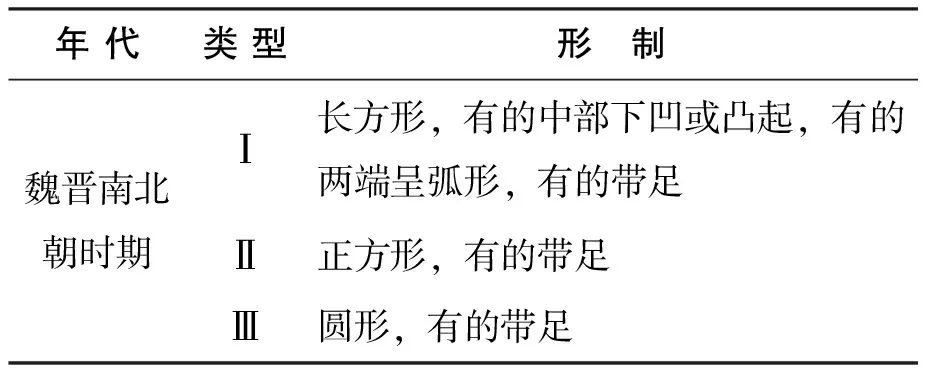

三国两晋时期,石砚仍较为普遍;南北朝时期,石砚逐渐减少。此间,石质有板岩、页岩、砂岩、石灰岩、层积岩、滑石等不同种类,尤以青石(石灰岩的俗称)为多;砚形趋于定型化,圆形、长方形成为基本形式,装饰更加艺术化,如西晋傅玄《砚赋》云:“采阴山之潜朴,简众材之攸宜,即(节)方圆以定形,锻金铁而为池。”[17]519石砚类型主要有3种(表2),其中以长方形砚最为常见。

表2 魏晋南北朝时期石砚类型统计表

漆砚,汉代较多,且制作技术很高。魏晋南北朝时期,漆砚仍有使用,制作也愈加精细,如安徽马鞍山朱然墓出土孙吴时期漆砂砚1件,该砚木胎,长方盒形,分为四层,为三盘一盖,可以叠合;下为底盘,可以放置研石、颜料等,附壶门状足,上为砚盘;砚池长27.4、宽24厘米,池内涂黑漆和细砂粒,以增强磨擦糙度;池上方有一方形小水池;再上为笔架盘,内嵌两条锯齿状笔架;最上面是砚盖,外髹黑红漆,内髹赭红漆;长37.2、宽26.8厘米。[18]又据文献记载,晋代“皇太子初拜,给漆砚一枚”[19],而“太子纳妃”亦“有漆砚”[5]。

陶砚、瓷砚,虽在汉代就已出现,但并不普遍。到魏晋南北朝时期,陶砚、瓷砚使用渐广,并十分流行。此间,陶砚、瓷砚皆用模制,如《晋司徒颍川庾亮书》云:“研今作之,支发枕,今作无作模,若有可权付之”[20]。

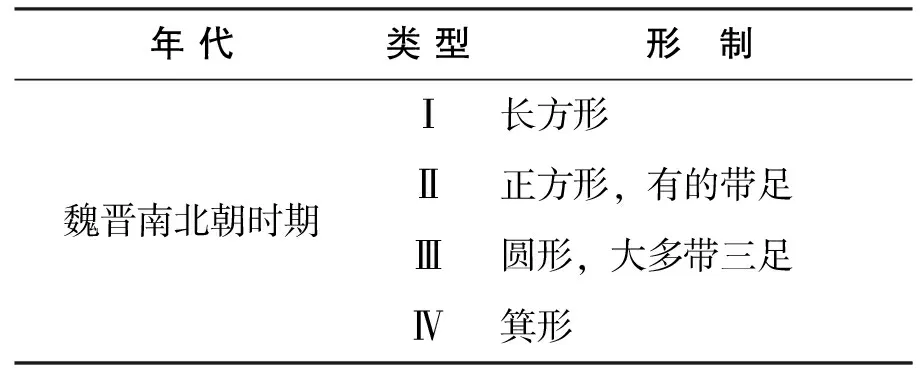

陶砚陶胎有灰色、黑色、黄色、灰黑色、灰白色、红褐色等,尤以灰色居多;类型主要有4种(表3),尤以圆形陶砚最为常见。

表3 魏晋南北朝时期陶砚类型统计表

瓷砚瓷胎有灰色、赭色、红色、黄色、青灰色、灰白色、灰黑色、红褐色、暗红色等;釉色有青色、酱色、米黄、酱绿、青绿色、青灰色、青黄色、黄绿色、酱褐色、茶黄色、淡黄色、淡黄绿色等,尤以青色系为多,1949年后,瓷砚在“浙江、江苏、江西、湖北、湖南、四川等省都有发现,大都是‘青瓷’”[11];类型大体上为圆(盘)形,砚面通常不施釉,带多足;足数三至十六个不等,以三足居多;足形有熊足、乳钉足、爪形足、锥形足、纹圈足、水滴足、兽蹄形足、圆珠形足、联珠状足、扁三角形刻划纹足等多种。

魏晋南北朝时期,银砚、铜砚、铁砚制作精巧,却多为帝王将相与高官显贵所用之物。银砚,如魏武帝上杂物疏曰:“御物有纯银参带台砚一枚,纯银参带员(圆)砚大小各一枚。”[21]又如晋怀帝陷于平阳,刘聪引帝入燕,谓帝曰:“卿为豫章王时”,“赠朕柘弓银砚,卿颇忆否。”[22]2723铜砚,形制颇类瓷砚,江苏南京、镇江等地都曾出土过。例如江苏南京仙鹤观东晋墓6号墓出土东晋早期铜砚1件,子母口,浅盘,直壁,平底,三兽蹄形足,内底边沿饰凹弦纹三道,砚内置一砂结的圆板,板上有墨痕,口径24.4、底径24.8、通高5.2厘米;[23]镇江东晋墓出土东晋早期铜砚1件,该砚形制与仙鹤观东晋墓所出铜砚类似,但是设弧面盖,圆球钮,口径24、高8.8厘米。[24]又据文献记载可知,东晋时期,见于顾恺之画者,尚有“十蹄圆铜砚”[25];东魏孝静帝“天保初四月禾夜,生于帝铜砚中”[22]3748;南朝梁庾肩吾作《谢赉铜砚笔格启》云:“烟磨青石,已践孔氏之坛;管插铜龙,还笑王生之璧。”[17]516铁砚,据考古资料可知,湖北鄂州鄂钢饮料厂1号墓出土孙吴时期铁砚1件,箕形,长13.6、宽7.2-9.2、厚2.4-5.6、池深1厘米,[26]墓主孙邻为江南贵族;又如文献记载,张华造《博物志》成,晋武帝“赐青铁砚,此铁是于阗国所出,献而铸为砚”[27]。

瓦砚、木砚、竹砚,在汉代就已出现。西晋傅玄《砚赋》曰:“木贵其能软,石美其润坚。”[15]39又据考古资料可知,1997年,江西南昌东晋永和八年(352)墓出土木砚1件,木胎,近正方形,上下两端为弧形,正面中间斫一长宽8厘米的正方形池,其上亦斫有一正方形小池,底稍有弧度,长13.5、宽11.1、厚0.9厘米。[28]魏晋南北朝时期,瓦砚和竹砚在西域地区仍有使用,如《文房四谱》云:“西域无纸笔,但有墨。彼人以墨磨之甚浓,以瓦合或竹节,即其砚也”[15]40。

蜯砚,秦汉时未见,魏晋南北朝时亦极少见。仅据文献记载可知,南朝庾易有高尚之节,齐“永明三年(485),诏征太子舍人,不就。以文义自乐”,安西长史袁彖“钦其风”[29],“赠庾易蜯砚”[15]37。

魏晋南北朝时期,石砚分布广泛,可惜文献中仅有一些产地的零星记载,如南朝时期郑辑之《永嘉郡记》云:“砚溪一源,中多石砚”;刘澄之《永初山川古今记》曰:“兴平石穴,深二百许丈,石青色,堪为砚”[17]518;虞龢《论书表》言:“兼使吴兴郡作青石圆砚,质滑而停墨,殊胜南方瓦石之器”[30]。不过,据考古资料不完全统计,今北京、甘肃、辽宁、山西、河北、山东、河南、江苏、浙江、江西、湖北、湖南、四川、贵州、广西、广东等地均有出土。由于石砚材质系天然石,其分布广泛,故而上述省区市所出石砚可能多为当地制造。总的来看,这一时期,石砚逐渐减少,而陶砚、瓷砚不断增多。据考古资料不完全统计,今陕西、甘肃、山西、河南、山东、安徽、江苏、浙江、湖北、湖南、广东等地均出土过陶砚;今山东、安徽、江苏、浙江、江西、福建、广东、湖北、湖南、四川、贵州、广西等地均出土过瓷砚。由于当时的生产和消费大多具有区域性特点,所以陶砚、瓷砚的产地应该较为广泛。

北朝时期,始见箕形陶砚,该形制在隋唐以后非常流行。魏晋时期,瓷砚大多是三足或四足圆砚。南北朝时期,瓷砚足数逐渐增多,三至十六足不等,出现多足辟雍砚,如江西广昌出土南朝时期瓷辟雍砚1件,灰黑色瓷胎,坚硬粗糙,砚身施米黄色釉,砚心无釉,圆盘形,砚心微凸,周围为环形砚池,高5.6、外径19.5、砚心径15.3、底径18.8、池深1.3厘米,砚下有十一足座,足高2.8、厚1.7、间距2.3厘米,足呈虎爪形,上饰云雷纹。[31]隋唐时期,多足辟雍砚更加流行。由此可见,魏晋南北朝时期陶砚、瓷砚的形制对后世制砚业的发展具有重要影响。

与汉代相同,魏晋南北朝时期,砚除了作为文书工具,还用作化妆用具,即所谓的“黛板”。如江苏南京东晋墓出土石板3件,其中1件长方形,青灰色,长32.1、宽26.6、厚0.9厘米,与铁镜同出,[32]当是作为黛板使用,而此种黛板尤其在女墓中多有发现。

三、结论

战国时期,就已出现专门用作文书工具的砚。秦汉时期,砚的形制逐渐规范化,至东汉时期,砚逐渐从有研磨石发展到无研磨石,并且以圆形、方形为基本形制。魏晋南北朝时期,砚的形制趋于定型化,式样不断艺术化,种类进一步增多,制作更加精巧,分布日益广泛。

就砚的流行情况而言:两汉时期,砚的种类颇多,尤以石砚最为常见;三国两晋时期,石砚仍较为普遍,但至南北朝时期,逐渐减少。汉代,陶砚、瓷砚尚不普遍,但至魏晋南北朝时期,陶砚、瓷砚已非常流行。

参考文献:

[1]湖北孝感地区第二期亦工亦农文物考古训练班.湖北云梦睡虎地十一座秦墓发掘简报[J].文物,1976(9):51-62.

[2]扬州博物馆.江苏邗江姚庄101号西汉墓[J].文物,1988(2):19-43.

[3]安徽省文化局文物工作队,寿县博物馆.安徽寿县茶庵马家古堆东汉墓[J].考古,1966(3):138-146.

[4]临沂市博物馆.山东临沂金雀山周氏墓群发掘简报[J].文物,1984(11):41-58.

[5]砚谱[M].北京:中华书局,1991:5.

[6]向新阳,刘克任.西京杂记校注[M].上海:上海古籍出版社,1991:9.

[7]吴山菁.江苏省文化大革命中发现的重要文物[J].文物,1973(4):2-4.

[8]葛介屏.肥东、霍丘县发现汉墓[J].文物,1959(10):86.

[9]固原博物馆.宁夏固原城西汉墓[J].考古学报,2004(2):183-208.

[10]中国社会科学院考古研究所,广州市文物管理委员会,广州市博物馆.广州汉墓[M].北京:文物出版社,1981:416.

[11]冶秋.刊登砚史资料说明[J].文物,1964(1):49-52.

[12]林士民.浙江宁波汉代窑址的勘察[J].考古,1986(9):800-809.

[13]山西省文物管理委员会,山西省考古研究所.山西孝义张家庄汉墓发掘记[J].考古,1960(7):40-52.

[14]吴淑.事类赋[M].文渊阁四库全书本.台北:商务印书馆,1985:938.

[15]苏易简.文房四谱[M].北京:中华书局,1985.

[16]滕昭宗.尹湾汉墓简牍概述[J].文物,1996(8):32-36.

[17]徐坚,等.初学记[G].北京:中华书局,2004.

[18]安徽省文物考古研究所,马鞍山市文化局.安徽马鞍山东吴朱然墓发掘简报[J].文物,1986(3):1-15.

[19]虞世南.北堂书钞[M].文渊阁四库全书本.台北:商务印书馆,1985:510.

[20]于敏中,等.钦定重刻淳化阁帖释文[M].文渊阁四库全书本.台北:商务印书馆,1984:577.

[21]欧阳询.艺文类聚[M].上海:上海古籍出版社,1982:1056-1057.

[22]李昉,等.太平御览[M].北京:中华书局,1960.

[23]南京市博物馆.江苏南京仙鹤观东晋墓[J].文物,2001(3):4-40.

[24]刘建国.镇江东晋墓[G]//文物编辑委员会.文物资料丛刊(8).北京:文物出版社,1983:21.

[25]米芾.砚史[M].北京:中华书局,1985:7.

[26]鄂州博物馆,湖北省文物考古研究所.湖北鄂州鄂钢饮料厂一号墓发掘报告[J].考古学报,1998(1):103-131.

[27]王嘉.拾遗记[M].北京:中华书局,1988:211.

[28]江西省文物考古研究所,南昌市博物馆.南昌火车站东晋墓葬群发掘简报[J].文物,2001(2):12-41.

[29]萧子显.南齐书[M].北京:中华书局,1974:940.

[30]张彦远.法书要录[M].北京:人民美术出版社,1984:41.

[31]广昌县博物馆.广昌一座南朝墓出土辟雍砚及花纹砖[J].文物,1988(7):94.

[32]南京市博物馆.南京北郊东晋墓发掘简报[J].考古,1983(4):315-322.