21世纪初我国城乡住房状况的三个特征

邓宁华

(五邑大学 政法学院,广东 江门 529020)

改善住房条件,是我国人民实现生活梦想的重要内容,也是国家住房政策的重大目标。改革开放以来,众多政府统计数据和调查研究结果都一致表明,我国城乡居民居住条件总体上不断改善。不过,引起诟病的是,在面对住房问题这一高度敏感和争议纷呈的重大社会经济问题时,仍然缺乏可靠的政府数据。例如,在住房权属问题上,不仅国家统计局历年的《中国统计年鉴》未提供相关数据,而且作为主管部门的住房与城乡建设部报告亦罕见相关报告。这样,社会各界往往寻求通过各种抽样调查来获得关于全国的推论。但这些抽样调查的信度和效度存在不同程度的不足,研究结果往往众说纷纭,甚至相互“打架”。

我国2010年“六普”在2000年“五普”的基础上,继续将“住房”纳入人口普查范围,其数据为准确把握21世纪初我国城乡居民住房状况及发展趋势以及厘清其中的一些争议问题,提供了权威的数据来源。当前,赵晔琴、孟兆敏(2012)用上海市长宁区“六普”数据,分析了流动人口的社会分层与居住质量[1];邹湘江(2013)比较了“五普”和“六普”数据,探究了我国城市人口住房状况特征及其变化[2]。但这两项研究都没有综合性地比较、揭示我国城乡住房状况的总体特征。有鉴于此,本文试图进一步比较“六普”和“五普”在城市、镇和农村方面的数据,以揭示21世纪初头十年间(2000-2010年)我国城乡住房状况的总体特征,并探究在住房保障方面的一些突出问题。由于“六普”和“五普”都属于普查性数据,因此本文采用单变量分析和双变量相关分析这两种描述统计方法,在单变量描述统计中又着重对城市、镇和农村在“六普”和“五普”期间的状况进行趋势比较分析。

一、住房统计指标的选取

(一)住房的物质属性指标和社会属性指标

从物质形态上讲,住房是供人们居住的物理空间,包括一定的建筑面积、建筑高度、建筑材料、内部设施(如厕所)、建筑年代等物质规定性。另一方面,住房又是一种服务性产品,人们可以通过不同的购买与租赁方式来获得居住服务,从而又包括 “自有”和“租赁”等社会属性。通过对一个社会的人口在住房物质或社会属性上的单变量分析,可以鉴别这一社会住房方面的具体进展、成就和问题。

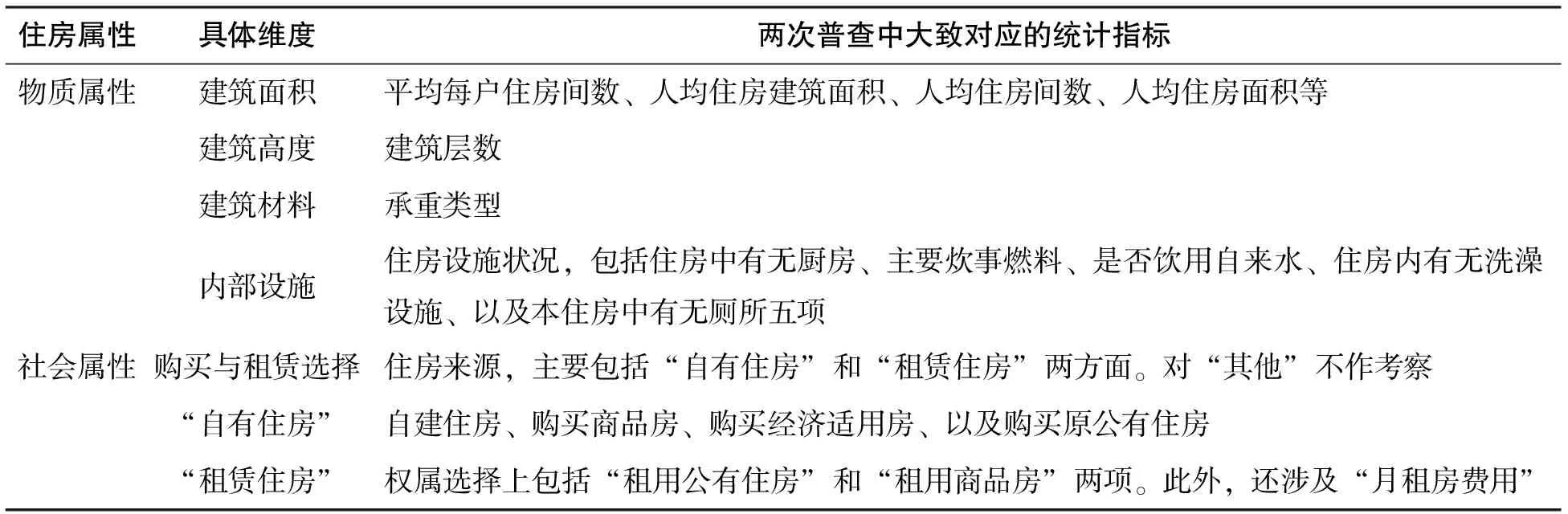

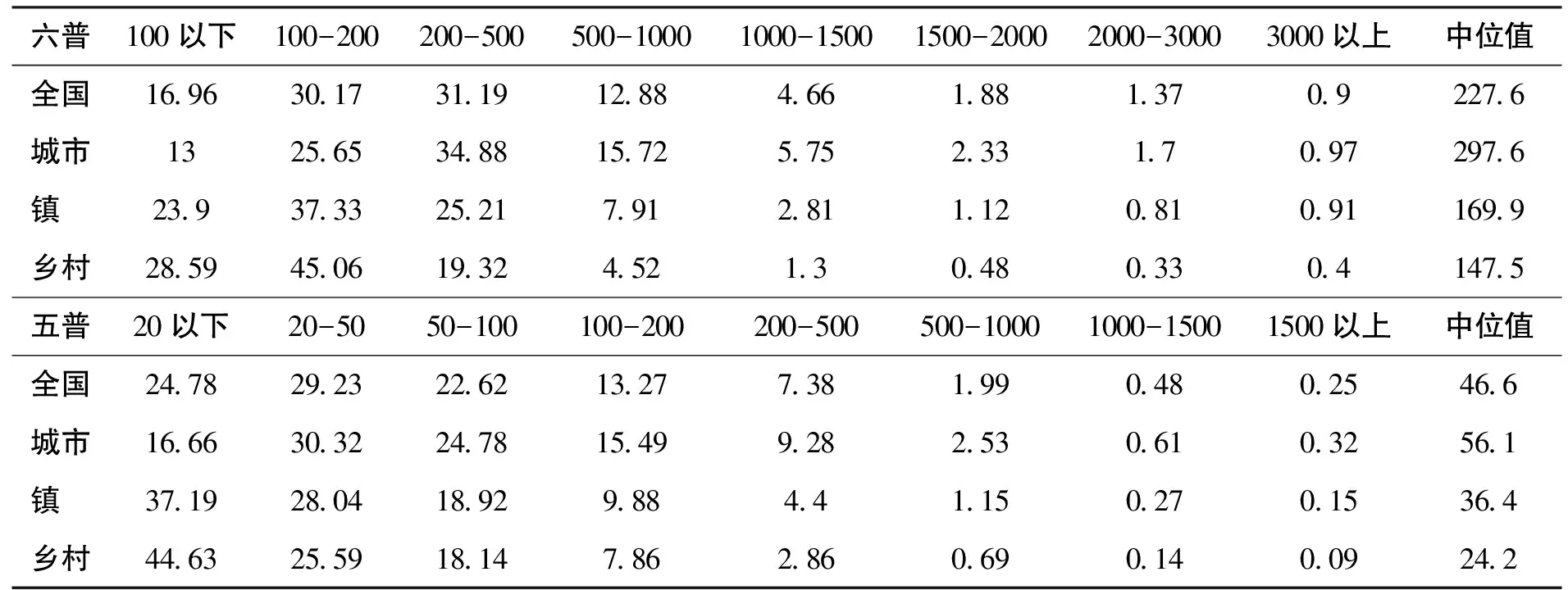

我国2000年“五普”的住房普查,同时涉及到住房的物质属性和社会属性,这些统计项目在“六普”中也基本上得到延续。两次普查的对应指标构成情况,可参见表1。它们都以“家庭户”为统计口径,以全国和省(自治区、直辖市)为分析层次,并包括城市、镇、农村这三个类型(以下简称“城、镇、村”)。

表1 住房的物质属性指标和社会属性指标

(二)住房状况的影响因素指标

一个特定区域家庭户在住房物质属性和社会属性方面的状况,受到人口密度、城市化、经济状况、住房供应水平、教育水平、职业构成等因素的影响。了解这些因素的影响,对于揭示住房状况的形成机制与深层次问题有重要价值。“五普”和“六普”提供了在与住房物质状况相关的城乡人口构成、人口迁移和非农业人口等方面的数据,也提供了全国和省级的“按户主受教育程度”和“按家庭户人口受教育程度”区分的住房数据,还提供了“按户主的受教育程度”和“职业”区分的权属构成数据和“按户主的受教育程度分的月租房费用”数据等。对上述数据进行相关分析,可以探究特定区域家庭户住房属性与其影响因素之间的相互关系。

二、分析结果:三个主要特征

(一)城、镇、村住房条件普遍改善,但改善程度因指标而异

第一,在住房面积上,城、镇、村普遍改善,全国总体上告别住房短缺时代,但城市住房较为紧张。2010 年全国家庭户平均住房间数为3.12间,人均住房建筑面积为31.06平方米,与“五普”时相比,分别提高0.40间和8.3平方米。一个意外的发现是:2010年我国人均住房间数已经达到1.01间,已经超过人均1间房的水平,其中镇和农村人均分别达到1.01和1.08间。这表明,我国已经总体上告别了住房短缺时代。这一点和人们认为住房仍然短缺的常识性看法不同。

本文认为,上述常识性看法根源于另一方面的问题,即城市住房拥挤仍较突出。“六普”数据表明,2010年城市人均住房间数仅为0.88间,住房短缺现象较为严重。随着城市人口比重的提升,城市住房短缺问题的重要性将进一步上升。当然,即使如此,近十年我国城市住房条件亦获得较大改善。2010年我国城市人均住房建筑面积达29.15平方米,比2000年超出6.39平方米。人均住房面积在8平方米以下的城市家庭户比重,也从2000年的10.27%稍稍下降到2010年的9.42%。

第二,在建筑特点上,全国性“上楼”现象明显,承重类型普遍改善。我国实行严格的土地管理政策,城乡土地供应偏紧。提升建筑高度,是解决住房问题的一个重要选择。2010年全国7层以上的楼房家庭户比重高达8.95%,超过2000年一倍有余。2010年城市25%以上的家庭户住在7层以上房屋中,镇和农村也分别有57.8%和30%的家庭户住在两层以上房屋中。与此相反,2010年全国住在平房中的家庭户比重为47.2%,远远低于“五普”63.1%的水平。

建筑高度的增加,要求承重类型的改进。2010年全国钢及钢筋混凝土结构住房比重达到22.74%,超过2000年14.35%的水平。其中,城、镇和村在钢及钢筋混凝土结构住房上的比重分别达到41.3%、25.3%和9.83%,与“五普”相比比重增加显著。

第三,在内部设施上,全国性改善亦较显著,但农村略为滞后。2010年全国家庭户住房内,有独立厨房的比重为82.03%,以燃气、电或煤为主要炊事燃料的比重为65.89%,有管道自来水的比重为64.58%,有统一供热水或家庭自装热水器的比重为43.99%,有独立抽水马桶或其他独立方式的比重为66.12%。在上述5个指标中,城、镇、村都呈现总体改善趋势,并且城市家庭户的内部设施最好,农村最差,镇则处于中间状态。对比2000年的情况,2010年全国“独立厨房比重”和“有独立抽水马桶或其他独立方式比重”这两个指标没有明显改善。进一步的数据分析表明,这两个指标城、镇都在上升,农村却略有下降,这表明农村在内部设施改善上略为滞后。

(二)自有住房占主导,租赁住房的重要性日益显现

第一,自有住房是全国主导的权属形态,但在自有住房来源上城、镇、村有重大差异。2010年全国自有住房比重达到85.39%,远远高于发达国家的平均水平。例如,美国的住房自有率在欧美发达国家中属于较高之列,2010年比重为66.9 %。[3]对“六普”的进一步分析表明,镇和农村家庭户自有住房比重则分别为83.2%和96.29%,而城市则仅为69.78%。因此,我国较高的自有住房率与城乡二元格局有关,而城市住房自有率的情形则接近于美国。这又是一个意外的发现,因为大部分国内外数据都认为中国城市有很高的住房自有率。例如,西南财经大学2012年5月发布的《中国家庭金融调查报告》显示,中国家庭自有住房拥有率为89.68%,其中,城市和农村分别为85.39%和94.60%。[4]显然,这个报告高估了全国(特别是城市)住房自有率的水平,而低估了农村住房自有率水平。

我国城、镇、村在自有住房来源上亦有重大不同(参见表2)。1.因自然经济影响,农村以自建房为主要来源,2010年自建房比重高达94.22%,其他权属形式较弱。2.镇带有城乡结合的色彩,也以自建房为自有住房的主要来源,2010年达56.19%,十年间甚至还增加了3.95%。另一方面,随着住房商品化向镇的扩散,镇家庭户购买商品房和二手房比重上升更快,从“五普”的8.37%上升到“六普”的18.79%。此外,2010年镇购买经济适用房和原公有住房的家庭户比重下降了9.19%(绝对数,下同),仅为8.22%。3.受住房政策从单位化供应向市场化供应改革的较大影响,城市自有住房以购买商品房和二手房为主要来源,二者的比重合计为31%,十年间增加了21.79%;其次是购买原公有住房和经济适用房,占22.35%,十年间下降了13.63%。此外,城市自建房亦占16.43%,十年间下降了10.35%。这些不同的“升降”趋势,反映了我国保障性住房的有限供应、城市公房改革的基本完成、房地产市场的日益兴盛以及大量的城市拆迁等住房政策变革的影响。

表2 自有住房来源格局及其变化 (单位:%)

第二,租赁住房比重不断上升,房租上涨趋势较为突出。随着我国住房改革的推进和人口流动的加速,租房(或租户)的重要性日益突出:第一,越往城市,租赁重要性越突出。2010年我国村、镇、城租户的比重分别为2.53%、13.29%和25.77%。二是比重增加较快。“六普”全国租户比重为11.95%,十年间增加了3.14%(绝对数,下同)。三是城、镇、村变化趋势不同。不仅城市租户比重增加了2.55%,甚至农村也稍稍增加了0.85%,镇则下降了2.31%。当然,租户的正增量超过负增量。

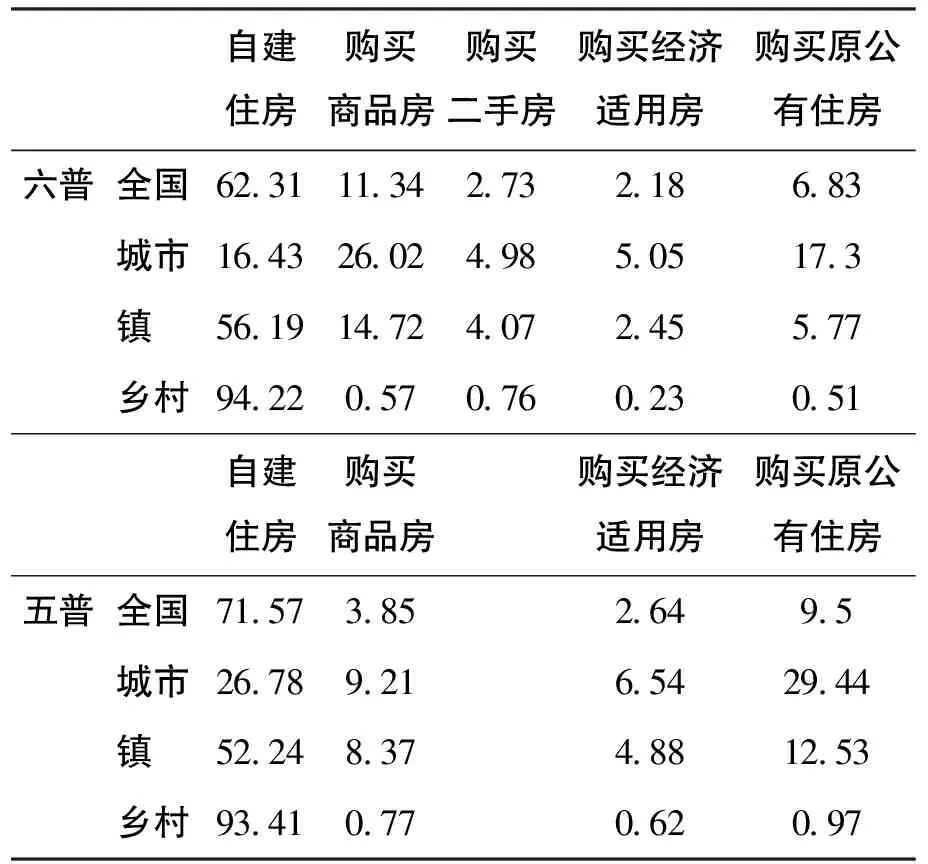

随着租户比重的上升,房租上涨趋势亦较突出。计算表明(见表3),“六普”全国房租支出中位值为227.6元,其中村、镇和城分别为147.5、169.9、和297.6元。特别地,与“五普”相比,过去十年全国房租支出中位值增加了4.89倍,城市、镇和农村则分别增加了5.31、4.67和6.10倍,都超出了城乡居民人均可支配收入的增长速度。城乡房租的快速上涨,是一个值得高度注意的社会问题。

表3 全国家庭户-租户的房租支出及其变化 (单位:%)

(三)职业因素和城市化状况有显著影响,教育因素作用不明显

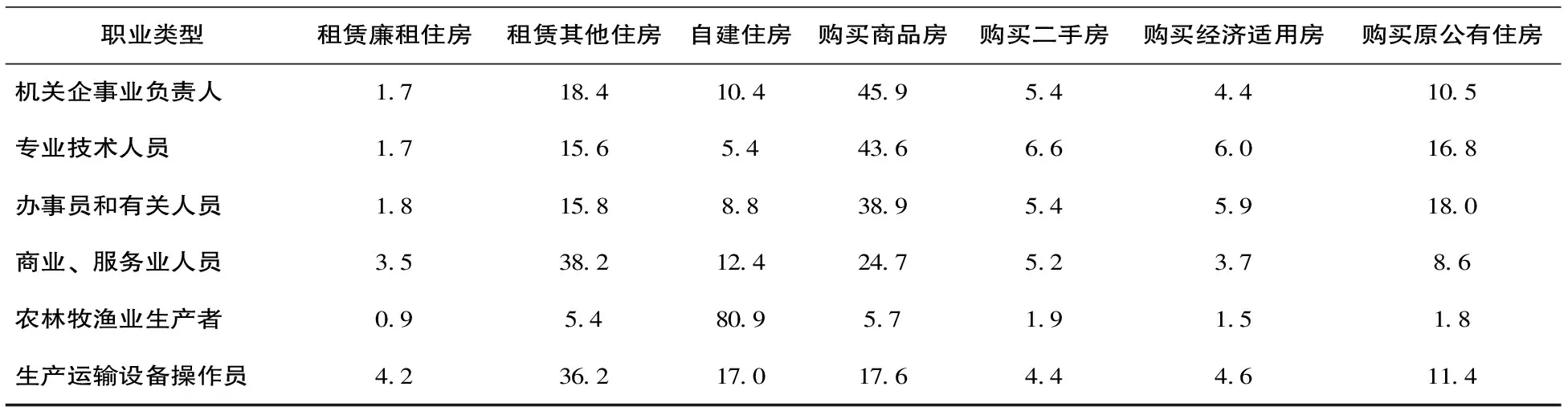

第一,职业因素对住房获得有显著影响。职业因素会影响人们在住房分配和和再分配领域中的地位。“六普”数据表明,机关企事业单位负责人和专业技术人员购买商品房、二手房、经济适用房、乃至原公有住房的比重较高,这实际上是这些群体较高的政治、经济或专业技术地位的反映;与此相反,商业、服务业人员和生产、运输设备操作人员及有关人员租户比重更高,这也是这些群体地位不高的反映。农、林、牧、渔、水利业生产人员由于有宅基地政策支持,自建住房比重很高(见表4)。此外,在“房租支出”、“人均住房建筑面积”、以及“人均住房间数”等指标上,也都呈现出职业因素的显著影响。这些结果表明,无论是在住房市场领域内还是保障性住房领域内,无论是租赁还是购买,职业地位越高,住房获得的优势更突出。此外,不同职业群体之间在住房权属获得上亦呈现出制度分割[5]的特点,责任共担倾向较弱。

表4 职业类型与家庭户住房权属

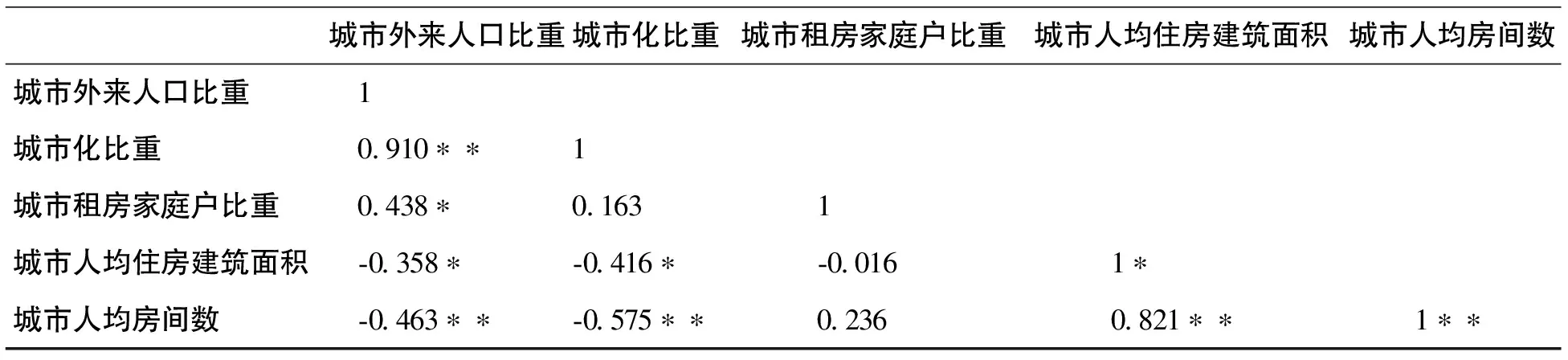

第二,城市化对城市住房状况有显著影响。上述分析表明,21世纪初我国城市住房问题较突出。由于城市化发展阶段不同,我国各省、直辖市与自治区城市住房问题的表现也会不同。2010年山东、河南、云南、西藏4个省份已经超出人均1间房的水平,许多中部省份城市也接近人均房间0.9-1.0的水平,西藏更高达人均1.21间;相反,北京、天津、广东、浙江等大部分沿海省份,以及处于高寒地区的东北三省和内蒙古,城市人均房间数则低于0.9甚至0.8。相关分析表明,省级层次上“城市外来人口比重”与“城市租户比重”、“城市人均住房建筑面积”和“城市人均房间数”这三个指标的皮尔逊积矩相关系数分别为0.438、-0.358和-0.463;“城市化比重”与这三个指标的皮尔逊积矩相关系数分别为0.163、-0.416和-0.575(见表5)。这表明,城市化水平高、城市外来人口比重高,会提升租户比重,并且加大住房压力。

表5 省级层次外来人口、城市化和城市住房状况的相关性

第三,教育因素作用不明显。在“六普”数据分析中,再一个意外发现是:教育因素不存在显著的一致性作用。在城、镇、村,在户主文化程度为“未上过学”的家庭户中,人均住房建筑面积相反却较高。特别地,在户主文化程度为“初中”或“高中”的城市家庭户中,平均每户住房间数、人均住房建筑面积和人均住房间数上都不及平均水平。这些结果和人力资本理论观点显然不一致。当然,我们也不可轻易否定教育因素的作用。例如,“六普”数据表明,如果户主文化程度在高中之上,则家庭住房条件会更好。另一方面,户主受教育水平较低的家庭户之所以住房条件较好,有可能是因为其他因素的影响,如较低教育的城市老人及其家庭或许更可能作为以前的单位人获得公房,较低教育的农村老人及其家庭则可能拥有自建房。但这些只是推论,还要结合家户层次数据进一步分析。

三、讨论与总结

“六普”和“五普”为准确把握21世纪初我国城乡住房状况及其变化趋势提供了权威的数据来源。在严格选取指标的基础上,本文采用描述统计分析方法,初步比较了城市、镇和乡村在两次普查数据上的状况及其变化,揭示了21世纪头十年间(2000-2010年)我国家庭户住房状况的三个主要特征。本文也有三个意外发现:一是我国已经总体上告别了住房短缺时代;二是全国较高的自有住房率与城乡差异有关,城市住房自有率实际上接近于美国平均水平;三是教育因素不存在明显作用。这些意外发现都值得进一步探究。

结合上述分析,也可发现当前我国五个突出的住房保障问题。一是城市住房短缺问题。城市特别是沿海地区城市,在住房短缺问题上较为严重。这对于城市较低职业地位的群体(特别是农民工)而言更为突出。二是农村住房质量落后和设施缺乏问题。农村住房承重质量较差,独立厨房和独立卫生厕所比重较低,易于带来住房安全风险、室内空气污染风险和饮用水源粪便污染风险。三是城乡“上楼”问题。“上楼”是工业化成就的表现,质量上更有保证,并受到部分人的欢迎。不过,过高的楼层可能会对人们的生活方式带来不良影响,大量的钢筋水泥投入会加大环境压力和增加碳排放。我们还需要在城乡住房建造上结合时代发展找到更健康和更环保的路径。四是不同群体间住房福利共享问题。我国城市、镇和乡村之间形成了不同的住房供应格局。由于制度限制,不同群体在住房责任共担、福利共享方面上较弱。最后,是租户保护问题。我国租户比重上升和租金上涨趋势明显,城市尤其突出。由于租赁对于劳动力流动和人力资源优化有重要意义,在大力发展公共租赁住房部门的同时,加强租户保护、抑制租金过快上涨势头,将成为住房政策的新挑战。

参考文献:

[1]赵晔琴,孟兆敏. 流动人口的社会分层与居住质量——基于上海市长宁区“六普”数据的分析[J].人口与发展,2012(5):59-66.

[2]邹湘江. 我国城市人口住房状况特征及变化分析——基于“五普”和“六普”数据的比较[J].广州大学学报:社会科学版,2013(1):51-56.

[3] U.S. Department of Commerce & Census Bureau. Home Ownership Rate for the United States (USHOWN) [EB/OL].[2013-07-10]. http://research.stlouisfed.

org/fred2/series/USHOWN/downloaddata?cid=97.

[4]佚名. 调查显示中国家庭收入及资产的分布严重不均[J].中国房地产业,2012(6):73.

[5]李斌. 中国住房改革制度的分割性[J].社会学研究,2002(2):80-87.