“让/教/给”句使动义和被动义杂糅的形成和判定

上海理工大学 何 玲

0. 问题的提出

汉语“让/教/给”*“教”又作“叫”。既可以用作使动句又可以用作被动句,如:

(1)阿Q让/教/给卡车停了(使动句)

(2)阿Q让/教/给卡车撞了(被动句)

有时使动义和被动义会同时出现在一个句子中,造成句子的歧义(ambiguity):

(3)掌柜让/教/给阿Q偷了自行车

(3)既可以表使动义,又可以表被动义。表使动义时,是“掌柜使阿Q去偷自行车”,如(4a),此时“自行车”通常不会是“掌柜”的;表被动义时,是“掌柜被阿Q偷了自行车”,如(4b),此时“自行车”通常是“掌柜”的。

(4)a. 掌柜让阿Q偷了别人的自行车

b. 掌柜让阿Q偷了掌柜的自行车

如果将(3)中带消损义(adversative)的“偷”替换成非消损义(non-adversative)的“修”,如(5),则歧义消失。

(5)掌柜让阿Q修了自行车

对于上述语义杂糅现象,我们提出如下问题:一、为什么(1)和(2)的“让/教/给”通常没有歧义,而(3)有歧义?(3)产生“使动义”和“被动义”杂糅的条件是什么?二、为什么(5)和(3)的形式一样却没有歧义?三、为什么“使动义”和“被动义”可以在(3)中同时出现?其事件结构是什么?本文试图回答上述问题。首先我们来看第一个和第二个问题。

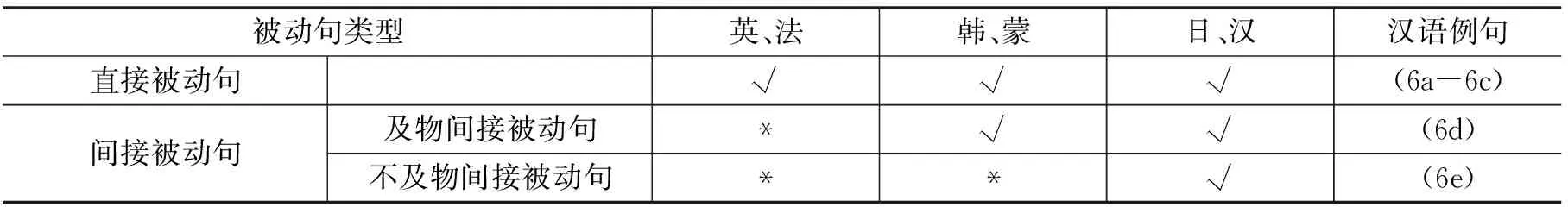

1. “让/教/给”句的语义杂糅发生环境

不是所有“让/教/给”句都是有语义杂糅的,那么语义杂糅发生的语言环境是什么?这需要从被动句的类型说起。我们将汉语被动句分为直接被动句(direct passive)和间接被动句(indirect passive),间接被动句再进一步分为及物间接被动句(transitive indirect passive)和不及物间接被动句(intransitive indirect passive)*Washio(1993)认为不及物间接被动句在语言中较少,他只在日语中有发现,韩语、英语、法语和蒙古语中都没有。。如(6)所示:

(6)直接被动句: a. 饭烧好了

b. 阿Q被杀了

c. 阿Q被仇人杀了

间接被动句: d. 阿Q被人夺走了妻子

(及物间接被动句)

e. 掌柜被阿Q跑了

(不及物间接被动句)

只有与(6d、6e)相对应的“让/教/给”间接被动句(如〈7〉所示)才会发生使动义和被动义的杂糅现象,因为直接被动句表达单个事件,只有间接被动句和使动句表达两个或多个事件(详见2.2)。

(7)a. 阿Q让/教/给人夺走了妻子

b. 掌柜让/教/给阿Q跑了

简单说来,这就是(1)和(2)不会产生语义杂糅的原因,因为它们是直接被动句,表达简单的单个事件。而(3)和(7)一样可作为间接被动句,所以发生了语义杂糅。

多位学者均认为日语的间接被动句总带有消损语义(adversity)(Wierzbicka 1979; Kuroda 1979; Oehrle & Nisiho 1981; Kuno 1983;转引自Washio 1993)。我们发现,汉语间接被动句也总带有消损义,所以“让/教/给”句表被动义时必须带有消损义,否则只能做使动义解读。我们很难从(5)中推导出消损义,因为“修”这一动词的词汇义决定了事件[阿Q修了自行车]很难成为对于“掌柜”而言的消损事件。

根据对“让/教/给”句语义杂糅发生环境的分析,我们发现,只有可以做间接被动句的“让/教/给”句才会有使动义和被动义的杂糅,因为此时句子表达两个或多个事件,存在杂糅的可能性;而“间接被动句必然要有消损义”这一特性使得无法表消损事件的某些“让/教/给”句只能表使动义。这就是对于我们提出的第一个和第二个问题的解答。第三个问题比较复杂。我们需要从前人的研究说起。

2. 前人的研究

使动义和被动义的杂糅现象具有跨语言特点,它并不是汉语所特有的。我们梳理了前人对英语、日语等非汉语中对应现象的相关研究,同时验证这些理论对汉语“让/教/给”句中相关现象的解释力。

2.1 题元角色和论元结构理论

利用传统的题元角色和论元结构理论,我们得出对(3)现象的解释:(4a)中“让/教/给”将“掌柜”这一施事(agent)作为外部论元,(4b)中则将“掌柜”这一受事(patient)作为外部论元。由于外部论元既可以是施事又可以是受事,因此“让/教/给”句才发生了语义杂糅。如(8):

(8)的解释略显粗糙。如果“让/教/给”句有语义杂糅,为什么(1)、(2)和(5)一般不会有呢?再深入分析,为什么施事和受事在(8)中可以互换,其他论元角色不可以互换?所以,传统的题元角色和论元结构无法很好地解释第三个问题。

2.2 Talmy(1985)和Culicover & Wilkins(1986)

Talmy(1985)和Culicover & Wilkins(1986)试图用“蒙受性方向”(direction of affectedness)来解释使动义和被动义的杂糅现象。他们认为从事件和人的关系来看,蒙受性方向可以有两种:

(9)a. 人→事件

b. 人←事件

我们说使动结构(causative)时,总习惯于说“使动事件”(causative events),因为它通常包含两个事件,引起的事件(causing event,E1)和被引起的事件(caused event,E2),E1导致E2的发生,E2发生在E1之后。*Shibatani(1976:1-2)举的例子是:a. John kicked the ice. b. John melted the ice. b中就有两个E,E1是John melted the ice,E2是The ice was melted。这种观点将b从a中区分开来。(4a)有两个事件,E1是[掌柜让阿Q偷自行车],E2是[阿Q偷了自行车]。(4b)有3个事件,E1是[阿Q偷了掌柜的自行车],E2是[自行车被阿Q偷了],E3是[掌柜受到了自行车被偷的影响]。从(9)来看,(4a)对应(9a),表达的是:人“掌柜”对E2产生影响;(4b)对应(9b),表达的是:E1和E2对“掌柜”产生影响。

“蒙受性方向”从“人”和“事件”的角度出发,可以较好地解释(3)分别产生“使动义”和“被动义”的原因。但为什么“人”和“事件”的两种蒙受性方向可以在同一个结构中并存且可以替换?(3)的事件结构是什么? “蒙受性方向”的解释依然未能进一步回答这些问题。

2.3 Jackendoff(1990)

Jackendoff(1990: 126)在前人研究的基础上,进一步对概念角色(conceptual roles)进行了区分,认为其包含了两个相关的层面(tiers):题元层面(Thematic Tiers)和动作层面(Action Tier),前者主要处理“动作和方位”(motion and location),后者主要处理“施为者和受事者”(Actor-Patient) 之间的关系。在此基础上,一些题元角色,如主位(Theme)、目标(Goal)和来源(Source)都出现在题元层面,而施为者和受事者(Affectee*包含承受者(Undergoer)、受事(Patient)和惠益格(Beneficiary)。蒙受者和受事不同,后者只是前者的一个子类。)则出现在动作层面。这两个层面在认知结构中是相对独立的。传统意义上的施事(Agent)就分为施为者和(外部extrinsic)发起者(Instigator)。前者被定义为受事函数(AFFECT function,简称AFF函数)的第一论元,属于动作层面,后者被定义为使动函数(CAUSE函数)的第一论元,属于题元层面。受事者则被定义为AFF函数的第二论元。Jackendoff分析了(10),认为该句的歧义来源于两个有可能的动作层面与一个题元层面联系在一起。

(10)Bill rolled down the hill

(10a)和(10b)是一个题元层面和两个可能的动作层面组成的概念角色,(10a)的AFF函数中BILL是施为者(即第一论元),而(10b)的BILL是AFF函数的第二论元,受事者均出现在这个位置。这两者的题元层面是一致的,BILL是主位,由α表示*后面的β和γ类似。,并出现在主位的位置上,即GO的第一论元,且将BILL绑定到(bound to)动作层面。所以BILL对应的名词短语(NP)在句法上就有了两个题元角色(θ roles)。不仅如此,Jackendoff的这一理论还准允一个NP携带多个题元角色,只有最显著(dominant)的那个才直接在句法上获得位置。而显著性(dominance)则基于题元阶梯(Thematic Hierarchy),即“动作层面>题元层面”。在动作层面中,论元角色从左往右排序,“第一论元>第二论元”。而在题元层面存在着“施为者>受事者>主位”的层级关系。也就是说,如果有施为者,那么就是施为者做主语,如果没有施为者而只有受事者,那么受事者做主语,以此类推。

根据Jackendoff的理论,我们认为(3)的歧义是由施为者和受事者之间的替换导致的。具体说来即是(其中A是论元性〈argumenthood〉的简称):

(11)a.

b.

(11a)和(11b)的区别有两个:一个就是(11a)的CAUSE函数,另一个是AFF函数,即AFF([ ], )和AFF( ,[ ])之间的差别。其中(11a)表示的是使动义,“掌柜”是AFF函数中的第一论元,而(11b)是被动义,“掌柜”是第二论元。相对于“蒙受性方向”,Jackendoff的理论巧妙地做了题元层级和动作层级的区分,不仅更好地描述了(3)的事件结构,而且对“使动义”和“被动义”共存于同一结构以及施为者和受事者之间的替换条件和规律也做了解释。这一理论还可用于其他结构*如作格结构(ergative)。。

但Jackendoff的理论也并不是完美的,主要表现在以下两点:一是(11a)和(11b)在次要事件结构中(subordinate event structure)完全一致,可正如前述,语感告诉我们(11a)中“自行车”是别人的,(11b)中的自行车是“掌柜”的,我们不能从Jackendoff的事件结构中获悉这一区别;二是Jackendoff的理论没有办法解释为什么(5)没有使动义和被动义的歧义。这些说明Jackendoff的理论至少在遇到汉语的具体语言现象时还需要一定的改进。

2.4 Washio(1993)

在Jackendoff的理论基础之上,Washio(1993)做了日语与韩语、英语、法语和蒙古语的对比分析,根据上述几种语言的相关语言事实对Jackendoff的事件结构进行了完善,并试图对使动义和被动义杂糅的情况进行统一分析。

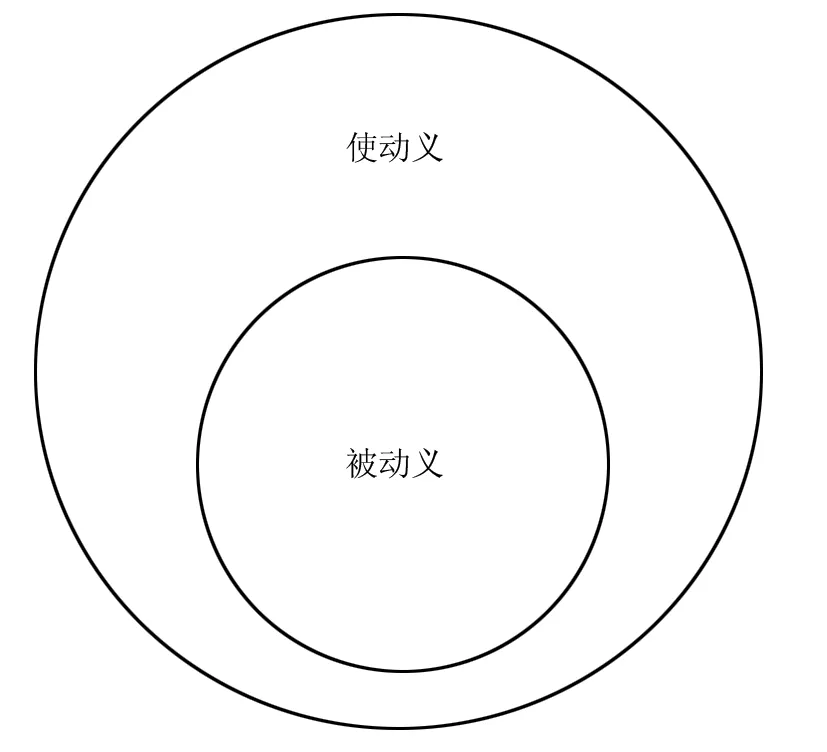

Washio注意到了法语动词faire的情况(类似于我们的〈3〉),并提出了“使动义和被动义的不平衡性”观点,认为使动义在一些特定的条件下可以转化为被动义。我们认为这种不平衡性只是基于使动结构的,在使动义中的被动义当然只是使动义的一个真子集。如果基于被动结构,我们也可以说被动义中包含使动义,使动义是被动义的一个真子集。如图1:

图1 使动义和被动义的不平衡性

这些“特定的条件”有很多,但Washio试图用“包含限制”(Inclusion Restriction)来解释并纳入Jackendoff的事件结构,即纳入(11)的表达式中。“包含限制”即“必须与受到影响的事件参与者相关联”,所以Washio(1993: 75)用“包含限制”对语言关联(linguistic relation)和语用关联(pragmatic relation)做了区分,并试图将这两种关联在表被动义的事件结构中加以表现。他首先区分了被动句中受事者(即AFF函数中的第二论元)与事件之间的关系:

(12)i: 受事主语直接受到事件参与者的影响,如(6a-6c)等直接被动句;

ii:受事主语由于某事件参与者受到影响而受到影响(此时受事主语与事件参与者有语言关联),如及物间接被动句(4b)、(6d);

iii:受事主语由于某事件的发生而受到影响(此时受事主语与事件参与者仅有语用关联),如不及物间接被动句(6e)。

由于只有间接被动句存在使动义和被动义的杂糅,所以(12i)不在我们的讨论范围。(12ii)属于“包含限制”的规定,而(12iii)却违反了规定。根据(12ii-12iii),对于Jackendoff(1990)不能解释(11b)中“自行车属于掌柜”的这一不足,(13)做了一个修订,如下所示(部分有简化,下同):

(13)

(13)中β = 自行车,[β]作为AFF函数的第一论元,将“掌柜”(X)和“自行车”(Z)之间的语言关联在形式上表现了出来,比(11b)更为合理。

上述是对及物间接被动句的分析,至于不及物间接被动句,根据Washio的分析,对(6e)“掌柜被阿Q跑了”的事件结构分析即是:

(14)

(14)中多了一个γ,用来表示整个题元层面的次要事件,而动作层面的AFF函数则受到整个γ事件的影响。(6e)中原本“掌柜”和“阿Q”没有语言关联,其语用关联被隐含在[阿Q跑了]这一事件对“掌柜”的影响之中。

进一步的,Washio(1993: 83)试图用(15)对使动结构中的使动义事件结构和被动义事件结构做统一分析:

其中(15a)是使动结构最基本的无歧义表述,如(1),(15a)又分别分化为(15b)和(15d),其中(15b)是(4a)的表达,依然是使动义,(15d)是(4b)表达,此时表达的是被动义。为了使该事件结构的使动义被完整表达,(15b)又进一步细化为(15c)*Washio(1993: 83)认为这种分化是由“施为者原则”来规约的。;为了将(4b)中“自行车属于掌柜”这一语义的语言关联建立起来,(15d)又细化为(15e)。(15f)原本是Washio针对日语中特有的不及物间接被动句中无语言关联而只有语用关联而特别建立的一个事件结构,其是

(15)

由(15d)分化而来*Washio(1993: 82)认为这种分化是由“蒙受性原则”来规约的。,如汉语的(14)所示。

Washio(1993)在Jackendoff的理论上又前进了一大步,他最主要的贡献就是尝试对使动结构中的被动义与使动义做统一解释,其对Jackendoff事件结构的完善可以更准确地表达使动结构表被动义时各事件参与者之间的语言关联和语用关联。不过,也许是由于当时Washio没有涉及到汉语,我们发现他的(15)依然需要进一步修订。修订后,“让/教/给”句被动义和使动义杂糅的形成可清晰呈现出来。

3. “让/教/给”句被动义和使动义杂糅的形成

3.1 对(15c)的修订

从上节我们看到,Washio(1993)对(11b)类进行了改进,将“掌柜”和“自行车”之间的语言关联在事件结构中清晰地表达了出来。其实,(11a)也需要改进,因为其中AFF函数中的第二论元是空的,虽然可以说“自行车”的归属问题确实是未定的,但可以确信的是这个“自行车”(β)肯定与“掌柜”(X)无关,所以我们对(11a)同时做了如下修改,其中“β-”表示“掌柜”与“自行车”无语言关联:

(16)

3.2 对(15e)的修订

Washio(1993)进行了语言关联和语用关联的区分后,并未对这两个概念做过多解释。Washio的语言关联应该是一种“所属性”关联,即次要事件结构中的受事和动作层面的AFF函数中的论元之间需要具有“所属性”关联。如(3),“自行车”是次要事件[阿Q偷了自行车]中的受事,“掌柜”是AFF函数中的论元,如果“自行车”是“掌柜”的,那么它们之间就建立了“所属性”关联。而“语用关联”与“语言关联”是相对而言的。当次要事件结构中没有受事时(这种情况往往发生在不及物间接被动句),“语言关联”无法建立,而此时便是语用关联。所以Washio(1993: 81)认为,(15f)是只存在于日语不及物间接被动句的情况,即只有日语的不及物间接被动句才没有语言关联而只有语用关联。和日语一样,汉语也有不及物间接被动句,如(6e)和(7b),可以用(14)来表示。不仅如此,我们还发现,汉语中存在这样一种情况,即在某些间接被动句中,次要事件结构是存在受事的,只不过这个受事和AFF函数中的论元没有所属关系,所以也只有语用关联,如:

(17)a. 阿Q让陌生人扔了鸡蛋。

b. 阿Q让邻居小孩弹了一夜的钢琴。

(17)既可以是使动句,也可以是被动句,具体说来是及物间接被动句。这里的“阿Q”和“鸡蛋/钢琴”无法建立语言关联而只有语用关联,通过[陌生人扔鸡蛋]/[邻居小孩弹了一夜的钢琴]这一事件对阿Q产生影响。所以(15e)放在汉语中不够准确,我们将(15e)进一步细化为(18a)和(18b):

(18)a.

b.

(18a)是(4b)的事件结构,“自行车”(β)是属于“掌柜”(X)的。(18b)是(17)表被动义时的事件结构,用“-”表示“鸡蛋/钢琴”(β)不属于“阿Q”(X)。

不仅如此,我们认为语用关联和语言关联不是平行的两类关联,而是前者包含后者,即首先,一个事件有语言关联必然会有语用关联,(在使动句和被动句中)即便是没有语言关联也肯定需要有语用关联。人和事件有蒙受性是因为事件的参与者之间有着某种关联,无论这个蒙受性方向是怎样的。其次,有语用关联则不一定有语言关联,如(17)。所以,我们认为Washio用“包含限制”区分语言关联和语用关联时还应该对这两个关联做进一步的解释。深入分析后,我们发现,语用关联作为无标记(unmarked)关联,没有必要特别表现在事件结构中,尤其是在(15e)中。

3.3 “让/教/给”句被动义和使动义杂糅的形成

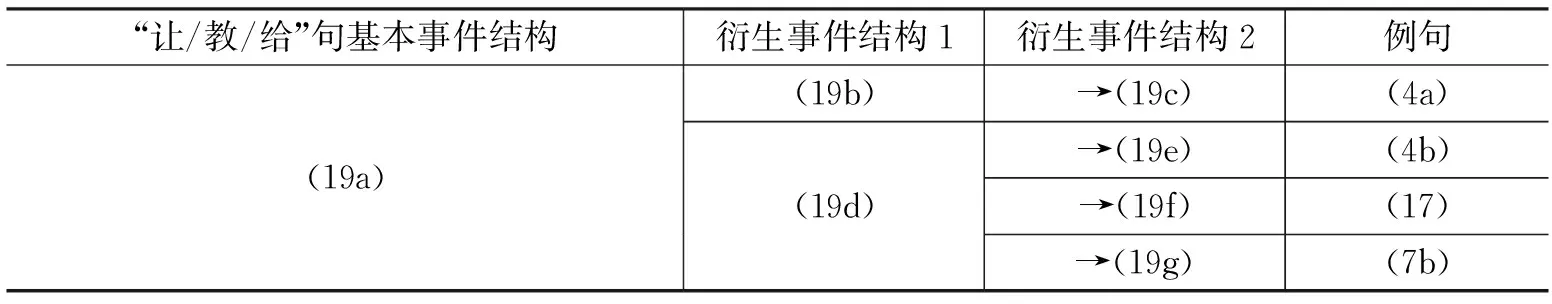

综合上述两点,我们将Washio的(15)修订为:

(19)

相对于(15),(19)的改进分别在于以下两个方面:一是对(15c)的改进,将“β”与X之间的非所属关系清楚地表现在事件结构中;二是对(15e)进行了细化,将其细分为(19e)和(19f),分别对应汉语中两种不同的及物间接被动句,一种是有语言关联的表被动义的(3),另一种是无语言关联的(17)。(19g)和(15f)一样,对应汉语的不及物间接被动句,如(7b)。(19)完整细致地表现了“让/教/给”句使动义和被动义杂糅的形成过程。

4. “让/教/给”句使动义和被动义的判定

4.1 判定步骤

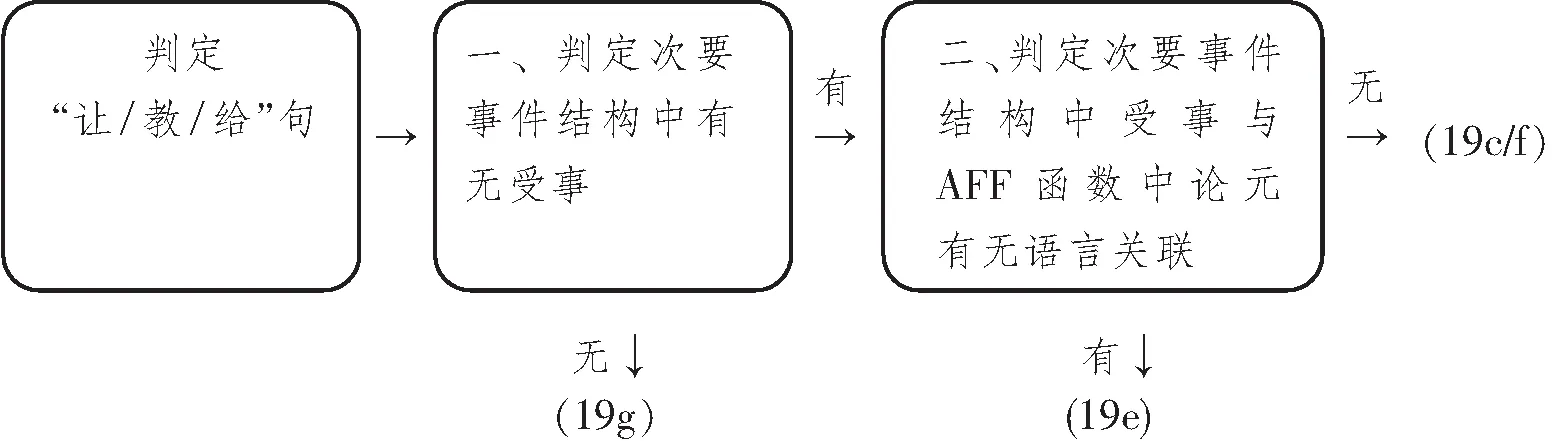

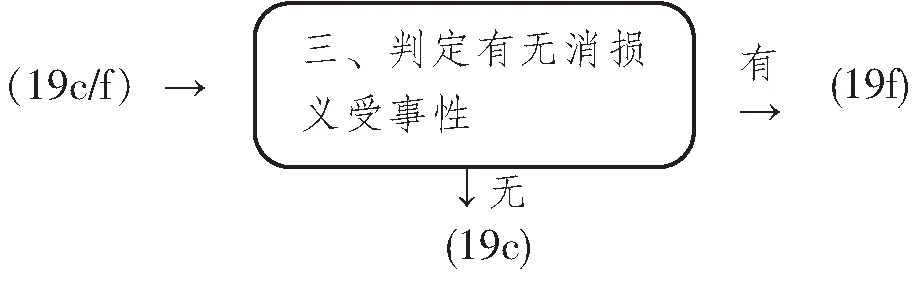

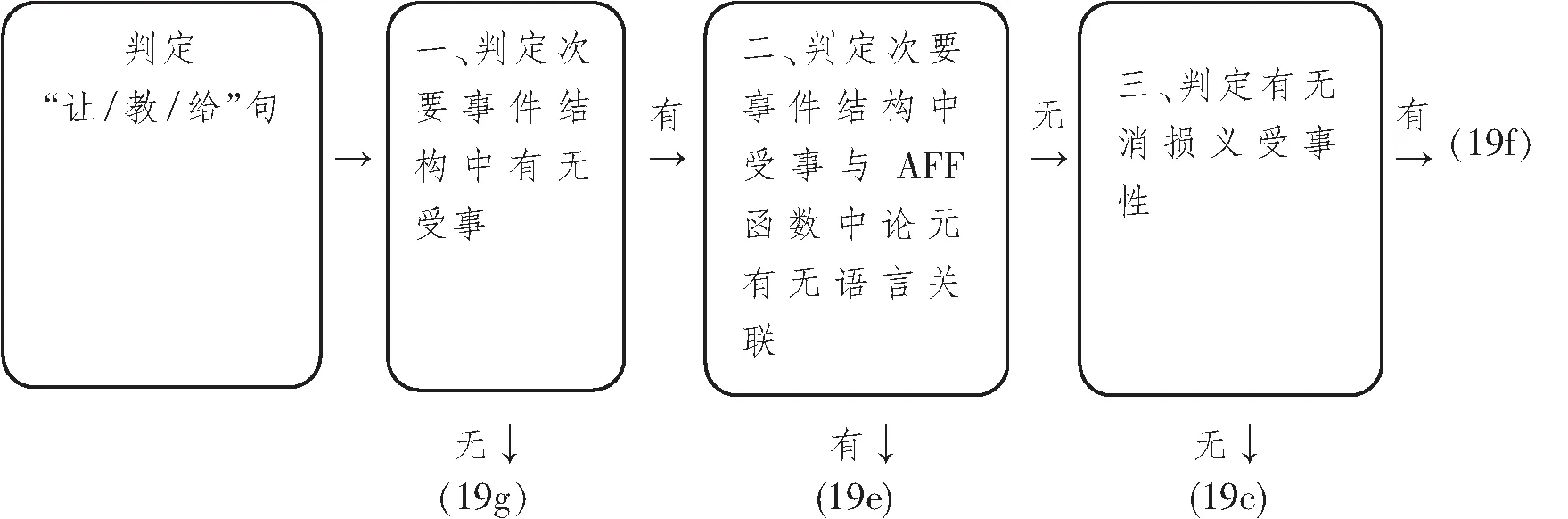

(19)中箭头所指的方向可以是“让/教/给”句自上而下(top-down)的解读,即由基本事件结构(19a)通过不同的限制条件而分化出来的使动结构或是被动结构,被动结构通过一些其他的限制条件分化为及物间接被动句和不及物间接被动句。这些限制条件似乎在事件结构中表现得比较清楚,比如每个不同事件结构的AFF函数都不一样,我们可以通过AFF函数中[X]的位置来辨别使动义和被动义,又通过次要事件结构中是否有受事来辨别及物和不及物间接被动句。对(19)进行自下而上(bottom-up)的解读,实质是判定“让/教/给”句中的使动义和被动义。但对使动义和被动义进行区分时,首先面对的是具体的语言现象,就是(19)中的底层,即(19c/e/f/g)。要从这些具体的语言现象中判定使动义和被动义,需要采取自下而上的限制条件。我们认为这些限制条件遵循一定的步骤:

(20)

我们发现,(19c/f)中的X都与受事没有语言关联,它们之间CAUSE函数的差别和动作层面AFF函数之间的差别不能作为自下而上的判定依据(不然就陷入循环论证了)。在一些语言现象中,如(17)“阿Q让陌生人扔了鸡蛋”,如何判定它的事件结构是(19c)还是(19f)呢?我们需要引入蒙受性和蒙受结构(Affectedness Construction,简称AC)的概念。

4.2 作为SAC的使动结构和被动结构

Smith(2005)认为,作为使动结构的(19c)和作为被动结构的(19f)都是次要蒙受构式(Secondary Affectedness Construction,简称SAC)。SAC是相对于AC而言,AC是专门表达事件或好或坏的影响的结构,如英语的“on-蒙受者”结构(例如:My car broke down on me.);而SAC已经是特定的一种结构,但它们依然可以表示或好或坏的影响,这类结构除了使动结构和被动结构,还有中动结构。蒙受性是一个语义概念,根据蒙受结构的特点,蒙受性分为惠益义(benifit)和消损义,有时也包含中性义。Smith(2005)对多种语言的使动结构和被动结构进行了分析,她认为使动结构多用来表达惠益义,而被

动结构则刚好相反,多用来表达消损义。Richardetal.(2006)用语料库的方法对汉语的各种被动句进行了分析,该研究和Smith(2005)的结论一致,认为汉语的被动结构是消损义多于惠益义。具体到“让”和“教”,“让”被动句的消损义占66.7%,惠益义和中性义分别只占26.7%和6.6%;“教”被动句的消损义占50%,惠益义和中性义各占25%。不仅如此,张丽丽(2006)在论述汉语使役句表被动的语义发展时,认为“让/教/给”字的历史发展都呈现“使役﹥非自愿允让﹥被动”的语义演变过程。“非自愿”往往带有消极义。鉴于“让/教/给”句表被动义时主要表达消损义,我们用蒙受性来区分(19f)和(19c):

(21)

4.3 小结

根据上述分析,结合(20)和(21),判定一个特定的“让/教/给”句表达使动义或是被动义,需要经过3个步骤,如下所示:

(22)

5. 使动义和被动义杂糅的跨语言特点

结合上述对汉语的观察和Washio(1993)对英语、法语、汉语、蒙古语和日语的跨语言对比分析,我们发现使动义和被动义的杂糅是具有跨语言特点的,分析这一杂糅现象不仅可以加深对汉语“让/教/给”句的理解,还可以将汉语置于世界其他语言中进行对比分析,以便认识其他相关的语言。我们对上述6种语言的被动句类型进行了小结,结果如表1所示。

从表1可知,韩、蒙、日、汉语都有间接被动句,使动义和被动义的杂糅便是通过间接被动句表达的。英、法语没有间接被动句,它们分别用have结构和faire结构来表现使动义和被动义杂糅的现象。不仅如此,匈牙利语、芬兰语、格陵兰的因纽特语(Inuit)和埃文语(Even,通古斯语的一种)都有使动义和被动义杂糅的现象。(张丽丽 2006)

表1 英、法、韩、蒙、日、汉语被动句类型

6. 结语

根据本文提到的“让/教/给”句,结合(19),我们将其对应的各类“让/教/给”句归纳如下:

在汉语中,“让/教/给”句根据不同的限制条件,其基本事件结构可以分化为“衍生事件结构1”表使动义的(19b)和表被动义的(19d),(19c)作为“衍生事件结构2”是在(19b)基础上使动义的细化;而由于汉语被动句的特殊性,其衍生事件结构2既有及物间接被动句,又有不及物间接被动句(19g),及物间接被动句又分为有语言关联的(19e)和无语言关联的(19f)。这些句子本文都已经仔细讨论过。

表2 (19)对应的“让/教/给”例句

此外,还有一类较复杂的“让/教/给”句,如:

(23)祥林嫂让/教/给孩子被狼叼走了。

这类句子之所以复杂,就在于其次要事件[孩子被狼叼走了]是被动句。根据我们之前的分析,这类结构应该是有歧义的,但多数人并不认为这个句子有歧义。我们之前已经证实被动句大多表消损义,是不是在判定步骤中最后一步的“消损义蒙受性”凌驾(override)了前两个步骤,直接得出被动义?如果是这样,在判定“让/教/给”句中的使动义和被动义时“蒙受性”应该起到最重要的作用,这也符合Smith(2005)单独将使动和被动结构看作SAC的分析思路。所以,作为SAC的使动/被动结构有待我们进一步分析。

Culicover, P. & W. Wilkins. 1986. Control, PRO, and the projection principle[J].Language62: 120-153.

Jackendoff, R. 1990.SemanticStructures[M]. Cambridge: The MIT Press.

Richard, X.etal. 2006. A passive constructions in English and Chinese: A corpus-based contrastive study[J].LanguageinContrast61: 109-149.

Shibatani, M. 1976. The grammar of causative constructions: A conspectus[A]. M. Shibatani (ed.).SyntaxandSemantics6:TheGrammarofCausativeConstructions[C]. New York: Academic Press. 1-40.

Smith, T. Y. 2005.AffectednessConstructions:HowLanguageIndicatePositiveandNegativeEvent[D]. Ph. D. Dissertation. University of California.

Talmy, L. 1985. Force dynamics in language and thought[A].PapersfromtheTwenty-firstRegionalMeetingoftheChicagoLinguisticSociety[C]. Chicago: The University of Chicago. 293-337.

Washio, R. 1993. When causatives mean passives: A cross-linguistic perspective[J].JournalofEastAsianLinguistics2: 45-90.

张丽丽. 2006. 汉语使役句表被动义的发展[J].LanguageandLinguistics7 (1): 139-174.