莎剧Hamlet汉译本译文的历时变化研究

——以朱生豪、梁实秋、王宏印和黄国彬译本对植物隐喻的汉译为例

南开大学 鲁东大学 王晓农 鲁东大学 于佳玉

一、引言

一般认为Hamlet是莎剧创作的最高成就。莎翁把一段中世纪的封建复仇故事改写为一部深刻反映时代面貌、具有强烈反封建意识的哲理悲剧,悲壮而不悲观,主人公的人文主义形象也成为世界文学著名的艺术典型之一(朱维之等2011:91)。莎剧在中国的传播若从Hamlet剧本汉译算起已近百年。20世纪有40多个汉译本,进入21世纪至今,据笔者不完全统计,平均每年就有一部以上新的Hamlet汉语译本或改编本面世。各国对莎剧的译介大致存在两个系统,即阅读本和演出本(translating for the page and for the stage),后者一般是以前者为基础进行的二度创作。对于莎剧历来存在作为文学作品来赏读的传统(Homem 2004: 8)。本文主要涉及该剧汉译阅读本(以下简称“译本”)。英语和汉语世界的语言规范和诗学,汉语系统的政治、意识形态等都在不断发展,这是英语文学名著复译的现实基础,而通过研究同一原作不同时代的译本可以了解译文的历时变化,由此反映这些发展。不同时期的汉译者因翻译理念和语言能力的差别而造就了语体和文体繁多的Hamlet汉译本,而译本之间又因不断变化的莎评标准和态度的不同,形成较大差异,因而增加了对译本批评的空间(刘翼斌2011)。本研究拟选取Hamlet汉译本中出现较早、影响较大的朱生豪(2012)、梁实秋(1995)两个译本和近年出版的王宏印(2012)、黄国彬(2013)两个译本,主要以原文的植物隐喻及其汉译为研究对象,采用文献研究、文本细读和比较研究方法,初步探讨不同译本所反映的译文语言的历时变化问题,以期有益于认识翻译和语言文化发展的互动关系。

二、作为名著翻译进化途径的复译

历史上任何一个文本,都会遭遇到理解的歧义性,可以说几乎任何一个文本都没有一个公认的结论(黄玉顺2008)。文本会在其语言中长久地保存下去,而文本的多解性本身就是一种“客观性”。文学名著翻译无疑也是一种理解。即使是最伟大的译作,也只能注定成为自身语言发展的一部分,并最终被不断出现的新译本并吞(Benjamin 2000: 17)。对某外国文学名著的翻译是一个必要的进化过程。新译本的出现可能是原先译本(即初译)的译者本人重新翻译的结果(即重译),也可能是与初译译者处于不同年代的译者后来翻译的(即复译)结果。除两种语言规范和诗学外,译入语系统的政治、意识形态等的发展也必然在名著复译中体现出来。由于译者所处年代不同,复译对于某文学名著的翻译进化更具重要意义。在名著翻译进化过程中,后来的翻译努力是离不开原先译本的,因为原译构成了赏读原作的认知基础。因此,名著复译过程必然涉及对前人译本的参考、借鉴问题。复译应在对原文理解和翻译方法及追求的效果等方面有所超越,不能原地踏步、徘徊不前;尽管译者可参照前人译本,但不能有太多借鉴,也不必有意绕开原译以求新奇,而是要使整部译作呈现出自己的面貌(王宏印 2010: 225)。复译体现了翻译史上的互文关系和复译本与原语和译入语语言文化资源的互文关系。复译使译文符合当前潮流,但它并非基于本族中心主义,也不是Venuti(1998: 77)所说“一个自恋的过程”,而是对译入语文化发展的尊重。

三、4个译本的基本特征

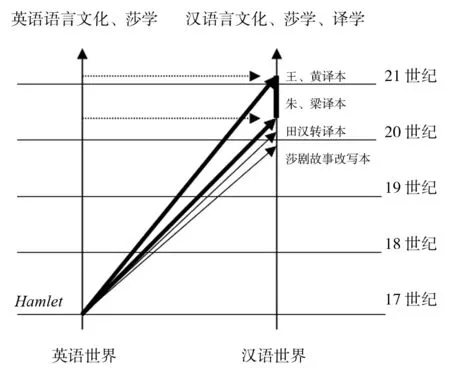

莎剧Hamlet于1600年问世。莎士比亚在中国的传播以莎剧故事改写本的形态始于清末。在Hamlet汉译阅读本系统中,最早是1921年田汉经日译本转译的《哈孟雷特》(孟昭毅、李载道 2005: 609)。20世纪20年代,胡适呼吁学界翻译莎士比亚全集,30年代在鲁迅等人的进一步号召下,国内掀起了一股译莎浪潮,出现了一批卓有成就的莎剧研究专家和译家。20世纪莎剧汉译形成了散体派和诗体派,前者如朱生豪、梁实秋,后者如孙大雨、卞之琳。这些译本交相辉映,各具特色,总体上以朱生豪、梁实秋和方平的全译本最广为人知(王宏印 2011: 162)。作为本文研究对象的朱生豪、梁实秋、王宏印、黄国彬4个译本和原作大致的时间关系参见图1。朱译和梁译都发生于20世纪30年代后期和40年代初,王宏印译本和黄国彬译本都是最近出版的复译本。朱、梁两个译本和王、黄两个新译本的问世时间大致相距80年。莎剧问世后英语语言文化和学界对莎剧的研究都在发展中,同样莎剧传入中国后汉语语言文化、莎学、译学同样也在发展变化。从理论上说,在受英语世界语言文化和莎学研究发展的影响方面,前两个译本应弱于当今全球化时代出现的后两个译本。

图1 Hamlet和4个汉译本的时间关系

以下仅就朱生豪(2012)、梁实秋(1995)、王宏印(2012)、黄国彬(2013)4个译本(简称朱译、梁译、王译、黄译)整体上的主要特征略做介绍。朱译基本保留了原著风貌,较多体现了当时汉语的特色,迄今流传最广、影响最大,对莎剧在中国的普及推广做出了很大贡献。朱译素体诗部分主要译为散体,但总体上做到了有区别性的诗体和散体兼顾,语言风格上偏于雅和书面化,俚俗部分尤其是涉及性的语言有明显淡化特征;剧中人物语言个性化、职业和身份不是很明显。梁译具有研究性翻译特征,不以文词华美为尚,而旨在“存真”,以少量注释为辅助,尽力传达莎翁原意,较多地保存了莎剧原貌(李媛慧、任秀英 2012)。译文总体上轻快明丽,口语特征较显,民歌俚俗不足,俚雅交织、口语和书面语混杂,但基本上适合人物身份。译文个人风格大于舞台人物个性,流露出一些港台贵族知识分子味,甚至有些地方有江湖味(王宏印 2012: xviii)。王译和黄译分别于2012年和2013年首次出版,译者分别是南开大学教授和香港中文大学教授。王译主要目的是为今日之多数读者提供一个文学剧本全译读本,以充分体现原作文学艺术成就,作为舞台表演二度创作之基础,同时尽力考虑表演性。素体诗汉译比较灵活,采用宽式文体对应,关注语义翻译基础上译文本身的文学性、表现力、个性化、风格化等实际艺术效果。译者以文体对应为基础,借助前言、注释等副文本,注重风格模仿、哲学内涵提升和文学意境营造;有意识地汲取汉语方言土语、古典戏剧小说等元素,通过各种变体之间恰当的张力,使人物语言呈现出明显的区别性和职业、身份、性别、性格的易辨性;原作文学、文体特征和舞台表演效果融合也较好,克服了原来一些译本中译者语言风格笼罩译文整体的缺陷。黄译主要目的是为汉语世界的导演、演员、观众提供一个适合剧院演出的译本,较关注语言的自然感,以及和剧中当时场景、气氛的配合,以保持典型的莎式风格。译本以诗体风格为主,兼顾“剧”和“诗”两方面要求;继承了“以顿代步”的做法,译文的“顿”尽量与原文音步保持一致。译文有些表达方式略显港台语言味道。黄译不只是一个译本,而是一部包含译文的,拥有序言、前言、注释等的综合性论著,兼有译本和学术专著性质。此外,王译和黄译在莎剧汉译的版本学方面都有一些创新。

四、研究对象、过程和结果

Hamlet充分体现了莎翁的语言天才和戏剧创作成就,在以素体诗为主的整体格局中兼用散文体,其间还夹杂另类诗体和民歌,按人物身份与处境不同,人物的语言或雅或俗,或哲理或抒情,因此虽然莎剧中人物众多,但各具性格特点。剧中大量引用双关、明喻、隐喻、警句、成语、圣经典故等元素塑造人物形象和个性。例如,该剧用古典比喻36处,剧中引用的谚语、格言有140处,是所有莎剧之冠(刘翼斌 2010)。不管是何种译入语,在翻译莎剧联想意义丰富的隐喻、双关语和其他文字游戏时,译者都会面临棘手的问题。

(一)研究对象和过程

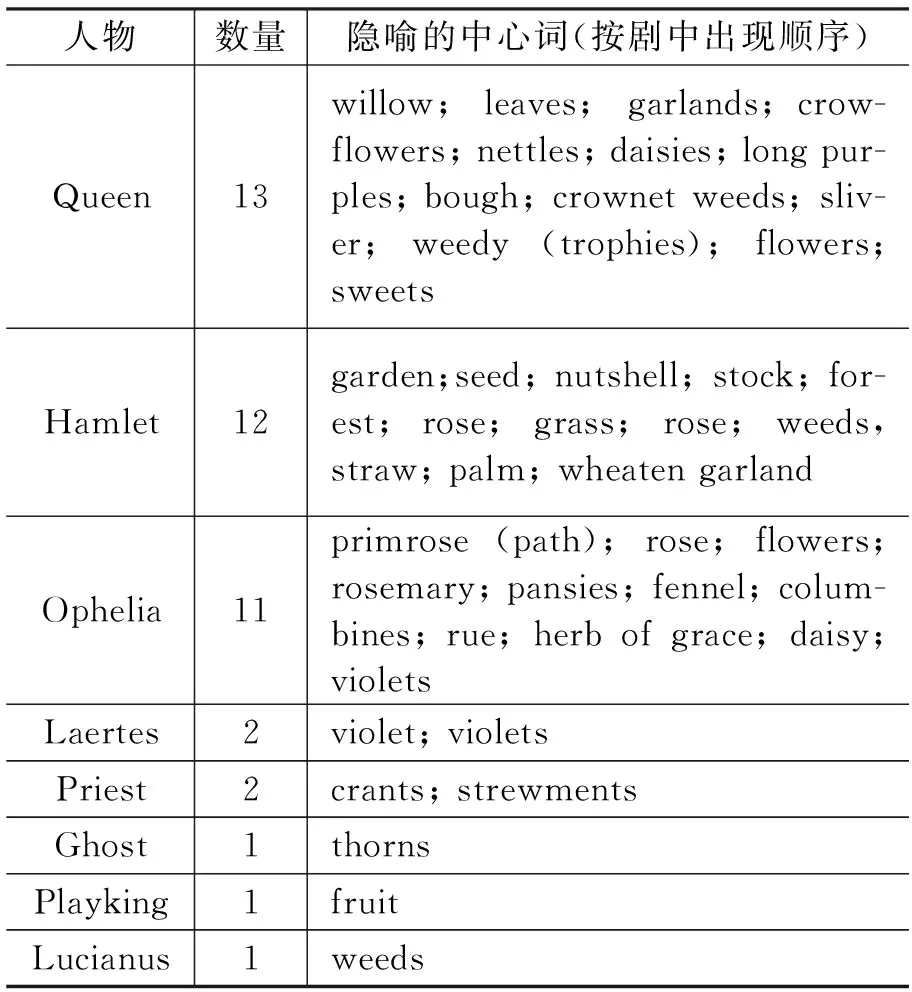

本文的研究对象是原文的植物隐喻和4个译本对这些隐喻的汉译。传统的隐喻理论把隐喻主要视为一种修辞手段,而现代隐喻理论也把隐喻看作人类的一种基本认知方式。本文主要基于传统的隐喻概念来分析具体隐喻的汉译问题。在隐喻这种最富有想象力的辞格中,用通常指某事物、思想或行为的词语指称另一事物、思想或行为,虽然没有明确说明,但二者具有了某一相同的性质(Dobson 2001: 215)。Hamlet的语言艺术特征之一是大量使用隐喻,包括一些与植物有关的、具有英语文化象征意义的隐喻。据笔者统计(参见表1),Hamlet中有8个人物21处使用了43个植物隐喻(以隐喻中心词为准)。以此为线索找出4个译本中的译文,这些原文和译文构成本文的研究对象。这些隐喻形象可分为花、树、草及由此制作的物品、果实等。其中,具体的“花”用得较多,共有17个词语(包括重复使用),其中有两个人物在两处的使用较密集。对研究对象的分析过程主要是采用文本细读和比较研究,以原文为参照,比较4个译文对相关隐喻的翻译情况,首先分出处理大致相似的部分,然后从隐喻形象的保留、译文意义的切近和文化信息的传递等因素重点研究剩余部分。

表1 Hamlet中的植物隐喻统计

(二)研究结果

43个隐喻中,有15个在4个译文中的译法基本相同,占总数的34.9%。这些译文的细节不一定完全一致,如朱译、王译、黄译对“花环”(或“花冠”)和“花圈”是区别使用的,而梁译不加区别。这些译文中,王译有一个注释,黄译有5个注释(中英文注释混用)。例如,第四幕第五场Ophelia台词There’s rosemary, that’s for remembrance—pray you, love, remember. And there is pansies, that is for thoughts中的rosemary和pansies,四者译文都是“迷迭香”和“三色堇”。因原文内对这两种花的文化含义有解释,因此仅译出花名即可。对其他28个隐喻,4位译者的译文存在程度不等的差别。这里按处理方法,结合语义、注释、形象等因素进行分析,结果参见表2。

表2 译文差异统计

新译与旧译相比,表中数据呈现出以下特征:

1)对原文理解趋于更加准确。英语隐喻改变形象后意义有变化的译文数量减少;副文本注释大量增加(当然,这里也有翻译意图的原因),使原文隐喻形象所寓含的文化含义变得显豁,能够满足不同读者的需要。

2)翻译方法趋于更加灵活、细致。对原文隐喻形式和意义的简化、弱化或使用上义词现象减少,强化、使用更具体明确的下义词现象增加;通过注释大大减少了原文文化内涵在译文表达上的模糊性(王译注释占27%,黄译占45%;黄译基于中外文献提供了大量的中英文注释)。朱译(2012: 93)对Ophelia台词中fennel、columbines、rue、daisy和violet的译文“谄媚人的茴香”、“忠诚的漏斗花”、“表示悔恨的芸香”、“骗人的雏菊”和“忠贞的紫罗兰”用译文内部的解释译出了隐喻的文化含义,虽可阅读,但似与台词的表演性冲突。王译中也用了一些文内解释,但总体上没有影响表演性问题。

3)译文语言更加注重自然化、形象化和表演性。译文中无形象的译法减少了;结合相关隐喻译文所在分句的特征,可以发现自然汉语元素在译文中的进入增多。这一点在王译中表现得较为明显。例如“他殓衾遮体白呀如雪,……遍体撒满了小呀白花”,其中的垫字使民歌具有歌唱性和口语味,丰富了民歌表现。再如“踏上一条欢娱道儿,做眠花宿柳的公子哥儿”,很有元曲味儿,与听话人的贵族身份和浪荡性情颇吻合。王译和黄译的表演性也比朱译和梁译强些。

4)在文化象征意义上区别不大或在上下文中文化象征意义明确易懂的那些隐喻的译法基本保持不变,改变形象的译法在译文中的使用频率大致不变。若把保留形象而语义基本不变的译法按4个译文的大致平均值8个计,与另外15个隐喻累计,达到23个,占总数一半以上,这说明译文语言具有的基本稳定性和新译对旧译一定的继承性。

五、译例分析

下面简要分析两个译例,作为对上述整体分析的补充。

1)第三幕第二场Lucianus台词:

Thoughts black, hands apt, drugs fit, and time agreeing,

Confederate season, else no creature seeing,

Thou mixture rank, of midnight weeds collected,

Which Hecate’s ban thrice blasted, thrice infected,

Thy natural magic and dire property,

On wholesome life usurps immediately.

朱译[65]*译例中方括号内的数字表示该译例中汉译文出现于该译本中的页码。:黑心手快,遇到妙药良机;/趁着没人看见,事不宜迟。/你夜半采来的毒草炼成,/赫卡忒的咒语念上三巡,/赶快发挥你凶恶的魔力,/让他的生命速归于幻灭。

梁译[564]:心肠狠,手脚稳,毒药灵,时间好;/没有人看见,真是机缘巧;/你这午夜采来的毒草所熬成的浆,/被恶魔三次咒萎三次传瘟的臭药汤,/快快施展你的魔术和可怕的药性,/来夺取这一条活泼的生命。

王译[134]:心计黑,手段狠,药性毒,时机巧。/快行事,莫迟疑,天不知,地不晓。/夜半采来毒药草,熬成毒药一小勺。/赫卡歹咒语念三遭,再把药汤摇三摇,/毒性魔力发挥了,要命的毒性发作了,/不管活着有多好,即刻把你的小命要。

黄译[419-420]:心够黑,手够稳,药够毒,正是好时辰;/害人好时机,没有一个人,作证人。/夜半采毒草,炼成此毒特别毒。/共三度,经过妖术女神恶咒并沾污;/你本身,有魔力,还有药性够剧烈;/霎时间,健康生命就夺去,够快捷。

本段台词中有一个以隐喻midnight weeds collected为中心的扩展隐喻,4个译文都把weeds译为“毒草”或“毒药草”,属于相似的译法。对扩展隐喻的汉译,朱译进行了简化处理;梁译没有简化,但后面也和朱译一样把原文陈述句译为祈使句。在语义准确的基础上,王译和黄译都通过重复3次“毒”字突显了投毒杀人的主题。从文体效果看,4个译文都是诗体,朱译是无韵体;梁译和原文相同是双行押韵;黄译也是双行韵,只是读起来略显凌乱。王译改为通韵,译文吸取了汉语戏剧语言元素,以两行三字结构和四行行内断句及行内押韵为主,有汉语戏剧的念词儿效果,使角色准备投毒杀人的台词、动作和心态的配合较好,具有较强的翻译效果、表现力和表演性。

2)第四幕第七场Queen一段台词的前四行:

There is a willow grows askant the brook

That shows his hoary leaves in the glassy stream.

Therewith fantastic garlands did she make

Of crow-flowers, nettles, daisies, and long purples

朱译[100]:在小溪之旁,斜生着一株杨柳,它的毵毵的枝叶倒映在明镜一样的水流之中:她编了几个奇异的花环来到这里,用的是毛茛、荨麻、雏菊和长颈兰——

梁译[582]:河边有一株斜长的柳树,白叶倒映在玻璃似的流水里;她就来到那个地方,拿着些奇异的花圈,扎的是毛茛、荨麻、延命菊,……

王译[211]:河边长着一棵柳树,枝干斜伸到河面上,/柳叶灰暗的背面映在明镜般的水面上。/在这里她采了一些毛茛、荨麻、延命菊、/还有长颈兰——

注释[276]:原文第4行并列排开的四种花卉名称,构成一个画字写法的典型例证。兹分两行排列名称和意义,以及整句解读如下:

花卉名称: 毛茛 荨麻

隐含意义: 美少女 被刺伤

花卉名称: 延命菊 长颈兰

隐含意义: 童真花 死神之冷手

整句含义:一个美少女被刺伤,她的童真掌握在死神冷酷的手中。

黄译[575-577]:有一条小溪,柳树横生水面,/灰色的叶子倒映镜子般的溪中,/她用柳枝编缀精巧的花环,/还用了毛茛、荨麻、雏菊、野生兰——

黄译通过征引英文文献,用多于3/4页的篇幅对4种花卉的文化含义进行了解释,多半是英文解释,体现了该译本的学术特征。朱译和梁译没有提供注释,原文4个隐喻的文化象征意义不明显。总体而言,王译的注释较为简明、透彻。对上述4种花卉的文化含义和并列在一起的寓意,如果不加注释,一般读者无论如何是难以理解的,而通过译文内解释的办法也不可行。因此,这里的注释是必须的。本例反映出新译本在当代读者意识、借鉴英汉语相关研究的新成果、择用自然汉语资源等方面的新变化和新风貌。

六、结语

本文主要以莎剧Hamlet中的植物隐喻和4种汉译阅读本对这些隐喻的译文为研究对象,初步探讨了该剧汉语译文历时变化的具体表现。作为翻译进化重要途径的复译,在翻译某一外国文学名著时一般会参考、借鉴前人的译本。通过研究同一莎剧不同时代的汉译本可了解汉语译文的变和不变。就本研究所及而言,产生于20世纪30年代末40年代初的朱译和梁译与21世纪第二个十年的王译和黄译之间存在相似之处,也有明显差别。在文化象征意义上区别不大或在上下文中文化象征意义明确易懂的那些植物隐喻的译法基本保持不变,改变隐喻形象的译法在译文中的使用频率大致不变,这些隐喻约占总数的一半,说明新译对旧译一定的借鉴性、继承性和译文语言所具有的基本稳定性。译文差异主要表现在,与旧译相比,新译在原文理解方面更准确,翻译方法更灵活、细致,文化信息更显豁,语言运用更注重自然化、形象化和表演性。翻译进化和语言文化发展具有一定的互动关系,但以后者影响前者为主。本文主要从一个侧面说明了莎剧汉语复译所反映出来的汉语语言文化的发展变化。本研究的局限性主要是,研究的立足点主要是当代汉语语言文化的现实,研究者尚缺乏对旧译本出现时代的语言文化的全面把握,因此对其中一些隐喻所做的判断和分析尚缺乏充分的客观性、准确性;没有力图说明影响译本语言表现发生变化的其他原因,因此存在把复杂问题简单化的缺陷;同时,研究对象的种类较少、数量较小。若要较好地解决本文主标题涉及的研究问题,即不同译本反映了怎样的译入语语言的历时变化,还有赖于对4个译本乃至其他译本和影响因素的全面比较研究。

Benjamin, W. 2000. The task of the translator[A]. L. Venuti (ed. ).TheTranslationStudiesReader[C]. New York: Routledge. 15-23.

Dobson, M. 2001.TheOxfordCompaniontoShakespeare[M]. New York: Oxford University Press.

Homem, R. C. 2004. Introduction[A]. R. C. Homem & T. Hoenselaars (eds.).TranslatingShakespearefortheTwenty-FirstCentury[C]. Amsterdam/New York: Rodopi B. V. 1-24.

Venuti, L. 1998.TheScandalsofTranslation:TowardsanEthicsofDifference[M]. New York: Routledge.

黄国彬. 2013. 解读《哈姆雷特》——莎士比亚原著汉译及详注[M]. 北京:清华大学出版社.

黄玉顺. 2008. 注生我经:论文本的理解与解释的生活渊源——孟子“论世知人”思想阐释[J]. 中国社会科学院研究生院学报(3): 44-49.

李媛慧, 任秀英. 2012. 朱生豪与梁实秋的莎剧翻译对比研究[J]. 外语与外语教学(6): 79-81.

刘翼斌. 2010. 隐喻认知观对中国《哈姆雷特》翻译研究的启示[J]. 贵州社会科学(2): 64-67.

刘翼斌. 2011. 《哈姆雷特》隐喻汉译认知研究[J]. 广西师范大学学报(3): 56-60.

孟昭毅,李载道. 2005. 中国翻译文学史[M]. 北京: 北京大学出版社.

莎士比亚. 1995. 莎士比亚全集[M]. 梁实秋译. 海拉尔:内蒙古文化出版社.

莎士比亚. 2012. 哈姆雷特[M]. 王宏印译. 上海:上海外语教育出版社.

莎士比亚. 2012. 哈姆雷特[M]. 朱生豪译. 天津:天津人民出版社.

王宏印. 2010. 文学翻译批评论稿(第二版)[M]. 上海:上海外语教育出版社.

王宏印. 2011. 世界文化典籍汉译[M]. 北京:外语教学与研究出版社.

朱维之等. 2011. 外国文学简编[欧美部分](第六版)[M]. 北京:中国人民大学出版社.