叶斯柏森与王力“词类”和“词品”思想异同小考

——基于《语法哲学》和《中国现代语法》 ①的对比分析

西安外国语大学 郭 威 南京财经大学 张高远

1. 引言

丹麦语言学家叶斯柏森(1860-1943, 以下或简称“叶氏”)在1913年首次提出“品级”概念(Jespersen 1921: 3),并在之后的《现代英语语法——基于以历史为原则》(1909-1049)、《语法哲学》(1924)、《语法系统》(1933a)、《英语语法精义》(1933b)和《分析句法》(1937)等一系列语法著作中逐渐将“品级”理论发展完善,使之趋于成熟。我国语法学家王力在1938年给西南联大的讲义中,引用叶斯柏森的“品级”理论来解决汉语词类与语法功能不对应的问题*汉语词类与句子成分功能之间的关系不对应,需要强调的是,汉语实词词类,而并非虚词词类。,并在随后出版的《中国现代语法》(1943)和《中国语法理论》(1944)中继续运用“品级”理论。王力在《中国语法理论》中明文说:“关于词品,我们是采用叶斯柏森的说法”(王力 1944: 29)。学者杨联陞、王均(1948)认为王力对于叶斯柏森的“品级”理论是彻头彻尾、不加批判地接受。这里的“彻头彻尾”、“不加批判”应该是在说王力只顾考虑西方理论好用,而不考虑汉语事实。但是通过比较和分析叶氏、王氏二人在各自语法体系中对“品级”理论的阐释和运用,发现王力并非“不加批判”地接受叶斯柏森的“品级”理论,反而是完全“汉化”了叶斯柏森的“品级”理论。20世纪30年代到40年代是汉语语法学发展的第二阶段,不同学者对此阶段的特征有不同提法,如王力、何九盈称之为“发展时期”(王力 1981: 182;何九盈 2008: 84),龚千炎称之为“探索、革新时期”(龚千炎 1997: 3),邵敬敏称之为“探索时期”(邵敬敏 2006: 95)。王力所著的语法理论在这一时期问世,从以上几位学者对这一时期的命名也可以看出王力的语法体系并非不顾汉语事实而机械照搬西方理论。我们虽然承认王力将西方语法理论与汉语事实相结合,即不是用西方的规则来套汉语的事实,而是用西方的理论来分析汉语的事实,但迄今尚未揭示他具体在哪些方面认识到了汉语内部的规律。

无论是词类,还是词品,都是对词的分析探索,只是视角和处理方式不同罢了,因此在了解叶、王二者对于“品级”理论的运用之前,首先要明白二人对于“词”是如何定义的。虽然叶斯柏森、王力都承认在他们所研究的语言中词类与词品之间不存在一一对应关系,但承认确实存在某种关系。正因如此,才有必要区分词类和词品*王力在《中国语法理论》第33页提到了词类与词品是否必要区分的情况。。他们的语法著作中也都分别介绍了词类与词品的对应关系,为此,除了了解叶、王对于“词”的解释,还应明白他们对于“词类”的解释。

2. 叶、王对于词、词类和词品的不同解释

叶斯柏森认为词是一种语言单位,因为仅仅对连续的话语进行语音分析既不能告诉我们这段话是由多少个词组成的,也不能告诉我们词与词之间的界线,所以不能以单纯的“语音单位”来定义“词”,同时“词”也不是表意单位(notional unit)(Jespersen 1924: 93)。王力在《中国语法理论》中说:“词是语言中最小的意义单位”(王力 1944: 16),因为“汉语既没有屈折作用(inflection),轻重音又为华北(北京)所独有,而且不足为凭,我们只好从意义上着想了”(王力 1944: 16)。二人对于“词”的本质有不同的理解,这源于彼此是以不同的语言为蓝本构建语法体系,叶斯柏森的语法体系建立在英语的基础上,英语虽然不及希腊语、拉丁语携有丰富的形态屈折,但是它的屈折形式也未完全消失,所以叶斯柏森认为英语是处于人造语和汉语中间的一种语言(Jespersen 1924: 61)。既然词总不是孤立的存在,而是永远处在言语句子中,所以我们需要知道词与词之间的界线,至于以什么标准划分界线,叶斯柏森说,“鉴于语音与意义本身都不能告诉我们什么是一个词,什么是两个或更多的词,我们必须寻求语法(句法)标准以解决这个问题”(Jespersen 1924: 93),而这个标准就是以形式为主,兼顾功能和意义。王力说得也很清楚(见《中国现代语法》“字与词”部分),(汉语的词类)从形式和语音上考虑,都不足以完全划分词与词之间的界线,只能求助于意义,汉字是表意文字。对于王力,词是一种表意单位,所以为词划分类别自然也是通过意义。

在了解了叶、王二者对于“词”的认识后,就可以体会出他们对于词类划分方面的不同。叶斯柏森根据英语语言的特点,从形式、功能和意义三方面考虑词,并且以形式为最明显的验测标准。王力认为,汉语词是“表意单位”,所以词属于何种类别也需要从意义上考虑。关于叶、王二者在词类划分问题上的具体区别,详见下节。

对于词品,叶斯柏森认为,在任何组合名称中,总有一个最为重要的词,其他词从属于它。这样根据被限定和限定的互相关系建立不同的“品”(Jespersen 1924: 96)。 王力提到“根据词在句中的职务(function)而分的,我们叫作词品,不叫词类”(王力 1944: 19),“词品是指词和词的关系而言”(王力 1944: 29)。当叶斯柏森以英语为研究对象提出“品级”理论后,不少国内外的学者对于叶斯柏森提到的“组合中最重要的词”都怀有疑虑:词的“重要性”标准是什么;“组合”在叶斯柏森的语法体系中包括组合式和连系式,在这两种不同的组合中,词的“重要性”是否一致,等等。其实,叶斯柏森对这里提到的“重要性”有一个认识的改变,他在1914年的《现代英语语法II》中认为品级关系是逻辑意义上的,到了1927年为此书做修订时他却说“‘首品、次品和修品的区别是纯逻辑方面的’是错误的,它们的区别在于功能,而不在于意义”(Jespersen 1927: 486),这个功能上的区别就是语法重要性上的区别,在以英语为蓝本的语法中,强调的应该是形式*形容词的性、数与所修饰名词保持一致在英语中已经不能通过形式表现出来,但是在法语中仍然可以,如un bon livre(一本好书),une bonne revue(一本好杂志)。在英语中,限定动词在数上要与主语保持一致,如he is a student,这种一致在传统语法中叫“语法一致”。。叶斯柏森虽然提到了词品的划分依据,但是没有为词品定义,这一点王力做到了。他在《中国现代语法》中说:“凡词在句中,居于首要的地位者,叫作首品”;“凡词在句中,地位次于首品者,叫作次品”;“凡词在句中,地位不及次品者,叫作末品”(王力 1943: 25)。结合王力对于词品本质的认识,可以知道他所谓的“地位”就是词在结构中的功能。由于一个汉语结构中某一个词“地位”的重要性差异往往决定于为词定品的人,王力为了解决为词定品时主观随意性太强的问题,便把布龙菲尔德的“向心结构”理论作为对结构中词的“品级”分析的补充。这里可以肯定的是,叶、王二人都认为所研究的语言有必要划分词品。因为在英语和汉语中,词类在句子中的职务都是不固定的,比如名词可以做首品、次品和末品等,即“词无定品”。因此,为了解决词类与句法范畴之间交叉混乱的关系,需要在词类与句子中加一个“词品”范畴,这就是朱德熙提到过的词类、词品、句子职务“三线制”。

由此可知,谈论词品,不能不先对词与词类进行讨论。基于不同类型语言的特性,叶、王二人对“词”的本质也有不同认识,而这为他们在词类划分方面的差异埋下伏笔。在为词划分品级时,叶斯柏森与王力都认为需要考察结构中词的重要程度,但是在以什么为根据来赋予词的不同重要性方面,叶、王二人是不一致的。叶斯柏森认为是语法上的(形式上的),而王力认为是逻辑意义上的,如王力在《中国现代语法》中提到“飞鸟”中的“飞”是黏附于“鸟”的,表示鸟的属性(王力 1943: 18)。这属于逻辑意义上的重要性。词类划分的不同使得他们各自的语法体系中词类与词品的关系也不相同。

3. 叶、王在词类划分上的差异

叶斯柏森认为:实际上,准确地定义各个词类是不可能的(Jespersen 1933b: 66),这种理念贯穿于他的所有语法著作中。虽然叶斯柏森并未明确定义各个词类,但这并不能否认叶斯柏森赞同对于词类进行划分,他在《语法哲学》中否定了开启于希腊、罗马时期的传统教学语法的词类分类,否定了单纯从形式出发给词类划分,他强调:形式、功能和意义都要考虑,但是应该特别强调:形式是最明显的检测标准(Jespersen 1924: 60)。根据以上三个划分要素,叶斯柏森把英语词类分为五类,包括了名词、形容词、代词、动词、小品词,并说“只有这些词类才具有显著的语法特点”(Jespersen 1924: 91),叶斯柏森在文中提到的“语法特点”想必是词类具有“形式、功能和意义”方面的区别。

与叶斯柏森不同,王力在《中国现代语法》中明确给各个词类以明晰的定义:凡实物的名称,或哲学科学所创的名称,叫作名词;凡词之表示实物的数目者,叫作数词;凡词之表示实物的德性者,叫作形容词;凡词之指称行为或事件者,叫作动词;凡词,仅能表示程度、范围、时间、可能性、否定作用等,不能单独地指称实物、实情、或实事者,叫作副词(王力 1943: 17)。通过王力给词类的定义,不难发现,他是按词的逻辑意义进行词类划分的,这与他对于“词”的本质认识是分不开的。在王力的语法体系中,首先根据词本身是否可以表示一种概念把词分为实词和虚词两大类,前者以概念的种类为根据,又分为名词、数词、形容词和动词,后者以词在句中的功能继续进行划分,包括半实词(即副词)、半虚词(即代词)和系词、虚词(即联结词和语气词)。

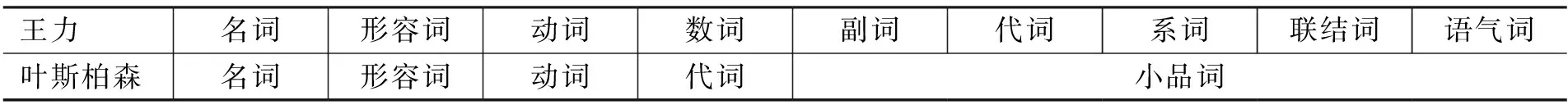

在叶斯柏森和王力对于词类的划分问题上,不难看出两者都继承了在各自语言中以往学者对于词类划分的一些要点,并以此为基础发展自己的理论体系,比如叶斯柏森主要从词的形式出发。而早在公元前1世纪,罗马学者Varro在大作《论拉丁语》中就曾根据形态为词划分类别(Robins 2001: 63)。王力主要以词本身的意义先分为实和虚两大类,实虚之分在马建忠所著《马氏文通》(1898)中已见踪迹。叶斯柏森和王力在词类划分上的差异可以反映出英汉两种语言在内部规律上的差异,反映到他们的著作中,则首先表现在对于词的总的分类方面的差异,王力把词分九类(暂不考虑实虚两大类),叶斯柏森把词分五类:

王力名词形容词动词数词副词代词系词联结词语气词叶斯柏森名词形容词动词代词小品词

在叶斯柏森的分类中,动词包括动词性词,即动词的非限定形式,叶斯柏森在《语法哲学》中提到是否把这类词置于动词中还未肯定;代词包括数词以及代词性副词;小品词包括副词、介词、连词——并列连词以及从属连词、感叹词。

其次,在词类的归属方面也有不同:在名词方面,叶斯柏森把由形容词和动词派生而成的名词置于名词中,定义为“抽象名词”,但王力的体系中,由形容词和动词派生而来的词仍分别归属于形容词和动词;叶斯柏森把数词置于代词中*虽然叶斯柏森在《语法哲学》中提到过“数词经常作为独立的词类,但是把它们置于代词的次类会比较合适,因为两者有很多相同点”(Jespersen 1924: 85),王力则从数词和代词在实虚意义程度的不同上对二者进行区分,见《中国现代语法》。,而王力把数词独立为一类;由于副词、介词、连词和感叹词不能置于名、形、动、代四类词中,所以单列一类小品词包括了以上诸类;同时,个别词的归属类别也不尽相同,这一点在词类与词品的对应关系中可见。

词类划分上的诸多不同,对于叶、王二人为词划品有很大的影响,比如王力认为联结词在结构中没有品,如“纯白之马”的“之”,但是根据叶斯柏森,介词和连词that在结构中为末品;又如汉语中动词可以在结构中充当首品、次品和末品,但在英语中,限定动词只可充当连系式结构中的次品。

4. 叶、王对于词类与词品对应关系的解释

叶斯柏森根据形式、功能和意义,把英语词划分为五类,在《语法哲学》中也提到了词类与词品之间的对应关系:

名词可以做首品、次品和末品。当名词做首品时,比较常见,无需再给例证。名词做修饰语次品,一般可以通过属格形式(在形式上有所改变-’s)或介词短语形式表现出来(the cityofRome);同时,英语复合词中的第一成分常被看成一个独立的词,用作修饰语,名词在大量的比较松散的搭配中做次品,搭配中的每一个名词都保持着重读形式,如goldcoin;名词做次修饰语末品,除了在词组里常见外(如he sleptallSundayafternoon),其他情况很少见(如the sea wentmountainshigh)。

形容词可以做首品、次品和末品。当形容词做首品时,在英语中总是有the作为标记(如thepoor)。同时,在所表示意义上可分出两类:形容词只有在极个别的特例中才用来指称表示单数的“人”的概念,做首品(如theaccused),但是可以通过此方式指称抽象概念(如theunknown);如果表示复数意义,形容词可以被用来指称一类人(如therich);形容词做修饰语次品,比较常见,这里无需举例;形容词做次修饰语末品,如new经常与分词一起存在于复合词中(比如new-laid egg),而new作为形容词末品。

代词可以做首品、次品和末品。人称代词、疑问代词、指示代词、不定代词、物主代词都可以在结构中充当首品,如hedoesit;代词做修饰语次品时,可包括指示代词、物主代词、疑问代词等。在有些情况下,代词用于首品或修饰语次品没有形式上的区别,但在另外一些情况下却有区别,比如myhat与mine;代词做次修饰语末品,“代词性副词”(pronominal adverbs)无需举例说明(here)。还有一些特殊情况,the在比较级前做末品*叶斯柏森把the、a、an作为次品处理。,如themore、themerrier;重读that在非正式用语中作末品,如I amthatsleepy,而非重读that在名词性从句和重读that在定语从句中充当连接词,作为末品,如I saythathe is mad。

动词比较复杂,需要分为限定动词和非限定动词两种类别。动词的限定形式只能作为连系式的次品词,从不用作首品或末品。但是分词能够做首品、次品和末品,如theliving、thelivingdog,不定式也可以做首品、次品和末品。

副词可以做首品、次品和末品。副词做首品的用法很罕见,如he did not stay forlong;副词做修饰语次品也很少见,如theaboveremark、thethengovernment。叶斯柏森认为,副词无需做修饰语,因为英语中有相应的形容词,如happy和happily;副词做次修饰语末品,比较常见,无需举例。

根据上文,叶斯柏森所划分的“小品词”包括副词、介词、连词和感叹词。除副词之外,其余三类词在叶斯柏森的“品级”体系中并不能充当三种不同的品级,叶斯柏森认为“介词是从名词的次修品形式发展来的”(Jespersen 1924: 107),只能做末品;上文也提到非重读和重读that在结构中做末品。英语中连词包括并列连词和关系连词两类,但是叶斯柏森并没有给并列连词定品;也没有明确提到感叹词在结构中的品级。

王力认为“词类和词品是有关系的,名词代词以用于首品为常,数词以用于组合式*王力强调“用于组合式”,是因为王力把数词独立为不归属于形容词或代词的一个词类,因为在逻辑意义上数词不同于代词那么虚,在句法结构上不同于形容词可以做连系式的述语,如可以说“三人”,而不能说“人三”。的次品为常,形容词以用于次品为常,但有些形容词亦常用于末品;动词以用于次品为常,而且多用于连系式里。副词则仅能用于末品”(王力 1944: 31)。王力根据意义把词划分为九类,并在《中国现代语法》中提到了词类与词品的对应情况:

名词可以做首品、次品和末品。名词用于首品为常,无需例证。但也有用于次品的,王力同时指出了名词做次品时的情况,大致可分为五种情况:1)首品所指的东西,是属于次品所指的东西的,如人心;2)首品所指的东西,是由次品所指的东西造成的,如布鞋;3)首品所指的东西,是为了次品所指的东西而造成的,如水缸;4)次品所指的东西,是借来形容或譬喻首品所指的东西的,如鬼脸;5)首品所指的东西,是借来形容或譬喻某物(次品)所造成的东西的,如糖葫芦。名词有时候也可以用于末品,但在现代语里这种情况很是少见,如面谈、鬼混。

数词可以做首品、次品和末品。数词用于首品是很少见的,如成双。数词以用于次品为常,如一个人。数词用于末品,在古代是颇常见的,如“三过其门而不入”,现代却已经没有这种用途了。

形容词可以做首品、次品和末品。形容词可以用于首品,但以双音词形式为主,或平行的两个形容词,如我喜欢他的聪明,偶尔也可以用单音词,但是得依照习惯,如吃苦。形容词以用于次品为常,无需例证。也可以用于末品的,这种末品,多数是用来表示某种行为的方式的,如快跑、慢走,偶然也借来形容某种德性,如上好、大红。还有一种形容词末品,黏附于次品后面,如弄脏了手。

马建忠在《马氏文通》(1983)中提到了汉语动词的一个特性,即(古)汉语中“谓词性”成分没有任何形态变化,可以自由地充当各种句法成分。因此,在考虑汉语动词在结构中的品级时,无需像英语先把动词分为限定性形式和非限定性形式,再分别考虑各自在结构中的品级。在汉语中,动词可以做首品、次品和末品。动词用于首品,多数是双音词,或平行的两个动词,如我赞成他的主张、他的思想很好,偶尔也可以用单音词,但是得依照习惯,如不听他的劝。动词以用于次品为常,无需例证。也可以用于末品,分为两种情况:黏附于次品的前面和黏附于次品的后面:1)黏附于次品的前面,普通只有“要”“想”“敢”一类的字,偶尔也用“飞”“走”一类的字来形容某一种行为,或说明某一种方式,如飞跑、死守;2)黏附于次品的后面,普通有“起来”“下去”“出去”“开”“过”一类的词,又有“死”字,可以黏附于形容词次品之后,作为末品,如脏死啦。

王力在《中国现代语法》中提到“名词、形容词、动词,这三种词是纯粹的实词:凡纯粹的实词在原则上是可以用于三品中的任何一品”(王力 1943: 22),数词虽然是实词,但是在现在汉语中已经不再用为末品了。

副词只用于末品,如,人人只说我傻。有时候,副词黏附于另一个末品的前面,如言谈又极爽利,这里的副词“又”,我们仍把它叫作末品,不另立名称,因为“又”在逻辑意义上的重要性与副词“极”一样。这一点类似于叶斯柏森只考虑三品。

代词能用于三品。代词用作首品是最常见的情形,无需例证。人称代词用于次品时表示某人或某物属于这类代词所表达的人或物。指示代词“这么着”,疑问代词“怎么着”,及古代指示代词“然”字,也都可认为作为次品,如妹子快别这么着。代词用于末品,只有指示代词“这么”“那么”及疑问代词“怎么”。

王力根据意义把汉语词类先分为实虚两类,并说“实词是对于实物有所指的,所以实词都是有品的;虚词只是语法的工具,对于实物无所指,所以虚词都没有品” (王力 1943: 19),他所谓的虚词包括了联结词和语气词,比如王力认为,在“纯白之马”中的“之”是虚词,没有词品。在英语中,联结词包括并列连词和从属连词,叶斯柏森在著作中没有提到并列连词的品,而从属连词又根据从句的不同类型分为名词性从句的、定语从句的和状语从句的。叶斯柏森认为,无论that出现在名词性从句中,还是在定语从句中,都作为末品,状语从句中的连接词都以末品形式出现,而名词性从句中除了that之外的其他连接词要看其在从句中所做的成分而划定品级关系,这是叶斯柏森和王力在为连接词定品时出现的不同。对于副词,叶斯柏森认为副词可以充当首品、次品和末品,而王力认为副词只可以用于末品,这也是不一致的地方。而叶斯柏森的感叹词和王力的语气词,都没有品级,处理是一致的。可以看出,叶、王二者在“词类”划分问题处理上的不同使得他们在“词品”与“词类”的对应关系上也不一致。

王力对于“词”和“词类”的分析都带有汉语自己的“味道”,因此在处理“词类”与“词品”的对应关系问题上也有尊重汉语事实的地方。王力为名词做次品的情况进行分类,具体是以逻辑意义为根据的,如“次品所指的东西”做次品、“次品所指的东西造成的”东西做次品,这主要是因为王力把“品”的类别定义为组合中词在逻辑意义上重要性的差别,叶斯柏森并没有在此问题上进行系统分类;另外,王力在《中国现代语法》中很注意汉语“双音词”、“单音词”的分析,在形容词、动词做首品时,都提到了这种汉语现象;还有对动词做末品情况的阐述,也体现了王力对于汉语事实的强调和尊重。

5. 品级理论在叶、王语法体系中的应用

无论是叶斯柏森还是王力都肯定“词品”划分的依据是词在组合中重要性的等级差异,因此可以说,“词品”存在的基础条件是一定要有组合。而叶斯柏森和王力因为所研究语言的不同,把“词品”也自然运用到了不同的组合结构中。

叶斯柏森把英语的句法结构分为两类:一类是组合式,一类是连系式,前者如a barking dog,后者如a dog barks。在组合式与连系式中,首品词与次品词以不同的方式结合在一起,组合式整体所传输的是一个概念,在组合式内部中,次品词使得首品词更加具体,或者说使得首品的指称在识别性程度上更高。叶斯柏森在《语法哲学》中把组合式中的次品词根据功能分为限定性与非限定两类,限定性次品对于首品起到了指称使之具体化的作用,如thishat,而非限定性次品对于首品只起描写性的作用,叶斯柏森认为“非限定性次品经常与专有名词配合”(Jespersen 1924: 112),如rareBen Jonson。与组合式不同,连系式本身要传递的是两个独立的概念,在意义方面,首品词给次品词提供新的信息*叶斯柏森在《语法哲学》中提到,“在连系式中,次品给首品提供新信息”(Jespersen 1924: 116),但是在说明同源宾语时又说“这样的宾语是空洞的,不能给动词意念增加任何内容”(Jespersen 1924: 138)。这虽然有点相互矛盾,但是可以说明叶斯柏森注意到了首品词与次品词的关系在组合式与连系式中的不同,并在《分析句法》(Jespersen 1937: 134)中修正了此说法,本文以最终修正后为准。,如Johnarrives,首品词John给次品词arrives提供“谁到达”的信息。在叶斯柏森的语法体系中,连系式的句法形式比较复杂,包括以下几类:1)含有限定动词的句子和从句,如hearrives;2)包括非限定动词形式的不定式、分词,如he mademelaugh;3)连系式名词,如John’sarrival。叶斯柏森认为,连系式在意义上必须是两个成分,但在形式上可以允许只出现其中一部分,或者首品,或者次品,如Walkingis a good habit。从叶斯柏森语法体系中连系式所包含的句法形式看,连系式虽不同于句子,但包含了最简单的核心句。

在王力的语法体系中,比较重要的句法结构是仂语和连系式。根据王力(1943),仂语是内部词与词的联结表示一个意义,结果是意义更加确定,而连系式是陈说一件事情。这两种句法结构因为作用不同,联结方式也不相同。王力认为,它们“是以词的词序之不同,来表示联结方式之不同的”(王力 1943: 31)。即使仂语与连系式联结方式不同、功能不同、词序不同,如白马和马白,但是它们内部成分之间的品级划分仍旧是一样的,“白”是次品,“马”是首品。

“凡两个以上的实词相联结,构成一个复合的意义单位者”(王力 1943: 30),叫作仂语,如“白马”。根据仂语中的成分是否有等级*既然仂语是意义单位,仂语内部词的等级也是以意义为依据的。差异分为主从仂语和等立仂语,前者有一个中心词,后者是同品的组合,如“父母”*这里提到的等立仂语内部要素有些时候不能改变词的顺序,比如不能说“母父”,王力提到的仂语内部意义的重要性不包含此类“伦理”意义,因为在理论上“母父”是可以的,正如西方人一般不说gentlemen and ladies。。王力又根据主从仂语中不同品级之间的组合把仂语分为首品与次品的组合,次品与末品的组合,三品的组合;其中,首品与次品的组合又有两类情况:一类是首品与次品组合成为大首品的,如“小牛”与“犊”*王力解释此例用途在于试拿现代联结语和古代首品单词相比较。,王力称之为组合式,也叫首仂;另一类是组合成为大次品,如“种田”与“耕”。除了“组合式”,王力还定义了一种“递组式”,即首仂与别的词或者别的仂语组合,成为较复杂的组合,王力大致分为三类:1)(次品+首品)+首品=仂语,如(马车)夫;2)次品+(次品+首品)=仂语,如小(汽车);3)(次品+首品)+(次品+首品)=仂语,如(古寺)(钟声)。既然王力认为这三类组合最后都形成仂语,根据上文对于仂语的定义,可以知道递组式就是一种包含仂语的大仂语,它与组合式的不同点在于内部是否包括仂语,而相同点则是都传达一个意义,并含有一个中心词。主从仂语的第二大类是次品和末品的组合,王力称为次仂。王力按照末品的位置将之分为两类:一为末品在前,这是正常的情况;二为末品在后,王力称为末品补语。汉语是通过虚词和词序来表现语法关系的,因此,词在句中的位置一般比较固定,一般来说,末品在次品前的情况比末品在次品后的情况更为常见。在主从仂语中,第三大类是三品联结者,特点是末品与次品的组合修饰首品,并且以联结词“的”作为中枢,如“最强的国家”。王力还认为,在主从仂语中,仂语的品级与其中心词的品级一致;在等立仂语中,仂语的品级与所包含要素的品级一致(王力 1943: 30)。关于仂语的分类,见下图:

除了在仂语中运用品级理论,王力还在连系式中运用品级理论。“凡两个以上的实词相联结,能陈说一件事情者,叫作连系式”(王力 1943: 35),比如国大、鸟飞。句子可以定义为独立的连系式。也就是说,王力认为连系式包括了句子。除了连系式的独立形式(句子)之外,王力认为连系式也可以做句子的一部分,比如张先生教书的学校在重庆,连系式的独立形式和作为句子的成分被统称为句子形式,即连系式就是句子形式。

王力语法体系中的组合式与递组式的范围和叶斯柏森的组合式大体一致,递组式也类似于叶斯柏森提到的词组在结构中有品的情况。不过主从仂语中,首品与次品的组合与次品在结构中地位上一致,王力认为“在这个情形之下,可以说是首品来修饰次品”(王力 1943: 27),这是叶斯柏森没有提到的。对于在主从仂语中首品和次品的结合所产生的两种情况,王力认为如果次品是动词,那么在仂语中次品是主要成分,如果次品是形容词,那么仂语中首品是主要成分。对于组合中,首品和次品之间的关系,虽然叶斯柏森提到过(见上文),但王力以次品词类的不同为依据考虑首品和次品之间的关系却是与叶斯柏森不同的。王力是在主从仂语的框架下考虑首品与次品的关系,而叶氏是在组合式与连系式的区别方面考虑的。另外,王力认为名词、动词、形容词等实词都可以在结构中做次品,但在这里却没有涉及次品是名词时仂语主要成分的归属问题。王力语法体系中的连系式与叶氏语法体系中的连系式在结构特征和传递意义方面大体相当,但是他们各自连系式的内部分类又有所不同:王力认为,连系式包括了独立形式,即句子和作为句子成分的形式。当连系式做句子的某一成分时,首品句子形式可做目的位(宾语),如我们不知道张先生来,次品句子形式只可修饰处所或时间,如仗着主子好的时候,任意开销。上文提到叶氏语法体系中的连系式包括三类,王力与叶氏在连系式上的不同体现了英汉两种语言内部规律的不同,比较一下两者在连系式的分类可知,在叶氏体系中,包含限定动词的句子和分句与非限定动词形式的不定式和分词,这在汉语中根本没有区分,也无需区分;而另一类由形容词、动词派生而成的连系式名词在王力的词类体系中本属形容词类和动词类,由此各自连系式依据各自所研究的语言也是情理之中。除了把品级理论用到仂语(短语)中,王力还把它运用到句子的成分中,上文提到的做句子成分的连系式是一例,依据品级理论为句子主语定义又是一例,“凡首品或首仂,能为句子的主脑者,叫作主语”(王力1943: 35)。此外,王力还把它运用到谓语的分析中,汉语中动词无需任何形态变化就可以自由地充当各种句法成分。在词类与词品的对应关系中,王力也说明了汉语动词可以做首品、次品和末品。在《中国现代语法》中,王力提出了“谓语形式”的概念,“专指复杂的谓语而言”(王力 1943: 37)。一个谓语形式可以是一个谓语,如我在家里;也可以是谓语的一部分,如我在家里念书。“当一个谓语形式不能成为整个谓语的时候,在理论上,它只能有一个单词的用途,所以谓语形式也能有品”(王力 1943: 38)。王力又把谓语形式分为首品、次品和末品,并分别说明了它们在句中的职务。首品谓语形式可以是主语和目的位(宾语),次品谓语形式是加于首品前面的,如这是洗干净了的衣服。王力特别提到了末品谓语形式,并说“它是中国语法的大特色”(王力 1943: 38)。“同是一个谓语形式,在某一个句子里它是真正的谓语,在另一个句子里它只是一个末品”(王力 1943: 39),如他在书房里,他在书房里看书。王力还认为,谓语形式都可以通过与某些动词组合而成为末品,表示处所、方式、原因等。我们知道,英语中动词分为了限定动词和非限定动词,叶氏也提到了限定动词只能在连系式中做次品,非限定动词可以如名词、形容词一样有三品,王力和叶氏这方面的不同也是因为英汉语本身的特点不同。

6. 结语

20世纪30、40年代的汉语语法学被称为“发展”时期或“探索”时期,之所以与第一时期(1898-1936)不同,在于这一阶段的学者是运用西方语言学理论来分析我们汉语的事实,既然是强调以汉语事实为基础,使西方理论得到“汉化”,那么应该允许我们“汉化”的西方理论与西方源理论之间在某些方面有所不同,而这些不同之处也许就是我国学者根据汉语事实对于源理论的发展。王力在《中国现代语法》中运用叶斯柏森的“三品说”理论来分析汉语事实,建立汉语语法体系,也包含这种“不同”。当我们考虑叶斯柏森的品级理论和王力所“汉化”的品级理论时,就不能忽略对词品的对象——词的研究,以及与词品有很大关系的词类的研究。叶斯柏森与王力从词的本质,到词类的划分,再到词品的划分,以及词品与词类的对应和词品的应用各个方面都是不完全相同的,因此,我们有足够的理由相信王力并不是 “彻头彻尾”地运用叶斯柏森的品级理论。

王力1938年在西南联大的讲义引入叶斯柏森的品级理论(王力 1957: 1),进入20世纪40年代中期,在《中国现代语法》和《中国语法理论》中也都继续使用了品级理论。通过分析,可以发现王力的语法著作中,最大的特点就是时刻强调汉语事实,以汉语语言现象为出发点。1938年至今已有70多年,现在回顾王力的语法思想更显客观。需要强调的是,回顾他的语法体系中使用叶斯柏森的品级理论,并非要说明他的引用有多么错误,而是要发掘他引用叶斯柏森品级理论所构建的汉语语法体系在整个汉语语法学的发展中占有什么地位。对于这一点,朱自清在为《中国现代语法》写序时提到:“词品的意念应用于着重词序的中国语,可以帮助说明词、仂语、谓语形式、句子形式等的作用,并且帮助确定‘词类’的意念”(王力 1943: 9)。徐通锵和叶蜚声在《“五四”以来汉语语法研究评述》(1979)中则认为:“‘三品说’只是在词类和句子成分之间加上一‘轨’,虽然它与句子成分之间的关系整齐了,但与词类的关系却复杂了,……,总的说来,‘三品说’非但没有解决问题,反而增加了麻烦。这是试图解决汉语词类问题的一次重要的探索”。关于王力引入品级理论来说明汉语事实,大致就有这两类反响,王力意识到了,并于1954年在《中国语法理论》中华书局重印版的“新版自序”中说:“我采用了叶斯柏森的三品说,在当时虽然有人赞成,但也有人不以为然”(王力 1954: 3)。王力引用品级理论是为了更好地处理词类在句子中职务不定的汉语特点,在王力之前,无论是马建忠(1983)的“字无定义,故无定类”,还是黎锦熙(1924)的“依句辨品,离句无品”,以及在文法革新运动中傅东华提出的“一线制”,金兆梓的“双线制”,都不能真正以汉语事实为依据处理好词类与句子职务之间的关系。王力运用品级理论,句子由词组成,词的品级在句子中是固定的,在汉语中,词类虽有定,但在句中的职务却不定,通过研究汉语中词品与词类的对应关系,以词类和词品两套既有关联又有区别的模式来处理汉语词类在句中职务不定的问题,倒是一种好的方法,比如,李先生喜欢蔬菜,“李先生”和“蔬菜”都是名词,但是在句中既可以为主语,也可以为目的语(宾语)。根据品级理论,名词可以做首品,而句中的主语和目的语(宾语)都为首品,那么词类与其在句中的职务之间的关系便比较清楚了。与上面提到过的几位学者相比较,王力的方式确实是一种进步,而引入品级理论构建汉语语法体系对汉语语法学的发展,尤其是汉语词类问题的研究,起到了积极作用。

Jespersen, O. 1909-1949.AModernEnglishGrammaronHistoricalPrinciples[M]. Heidelberg: Winter.

Jespersen, O. 1921. De to hovedarter av grammattiske forbindelser[J].Historisk-filologiskeMeddelelser4 (3):1-41.

Jespersen, O. 1924.ThePhilosophyofGrammar[M]. London: George Allen & Unwin.

Jespersen, O. 1927.AModernEnglishGrammarofHistoricalPrinciples(Vol.III)[M].London:GeorgeAllen&unwin.

Jespersen,O. 1933a. The System of Grammar[M].Copenhagen:Levin&Munksgaard;London:GeorgeAllen&Unwin.

Jespersen,O. 1933b. Essentials of English Grammar[M].NewYork:Holt.

Jespersen,O. 1936.Formand/orfunctioningrammar[J]. Journal of English and Germanic Philology 35 (4): 461-465.

Jespersen,O. 1937. Analytic Syntax[M].London:GeorgeAllen&Unwin.

Robins,R.H. 2001. A Short History of Linguistics[M].Beijing:ForeignLanguageTeachingandResearchPress.

陈望道. 1987. 中国文法革新论丛[M]. 北京: 商务印书馆.

龚千炎. 1997. 中国语法学史[M]. 北京: 语文出版社.

何九盈. 2008. 中国现代语言学史[M]. 北京: 商务印书馆.

黎锦熙. 1924. 新著国语文法[M]. 北京: 商务印书馆.

马建忠. 1983. 马氏文通[M]. 北京: 商务印书馆.

邵敬敏. 2006. 汉语语法学史稿[M]. 北京: 商务印书馆.

王 力. 1943. 中国现代语法[M]. 北京: 中华书局.

王 力. 1944. 中国语法理论[M]. 北京: 中华书局.

王 力. 1948. 关于《中国语法理论》[J]. 国立中山大学文学院研究所集刊, 第一册.

王 力. 1954. 中国语法理论[M]. 北京: 中华书局.

王 力. 1957. 中国语法理论(上册)[M]. 北京: 中华书局.

王 力. 1981. 中国语言学史[M]. 太原: 山西人民出版社.

徐通锵,叶蜚声. 1979. “五四”以来汉语语法研究评述[J]. 中国语文(3): 166-174.

杨联陞,王 均. 1948. 书评:中国语法理论(上册)[J]. 国立中山大学文学院研究所集刊, 第一册.