讲座是孔子学院高效传播的途径

郑园园

(浙江师范大学国际文化与教育学院,浙江 金华 321004)

讲座是孔子学院高效传播的途径

郑园园

(浙江师范大学国际文化与教育学院,浙江 金华 321004)

孔子学院在海外发挥着传播中华文化的重要作用,讲座是其中非常重要的传播途径。文章探讨了讲座的文化传播效应,全面回顾了孔子学院的讲座开展状况,分析了孔子学院讲座展现的独特优势,并对存在的问题提出了建议和对策。

讲座 孔子学院 文化传播

孔子学院建立十年了,除了汉语教学,还有一个传播中国文化的任务。笔者发现各大洲文化传播活动最多的是欧洲,欧洲文化传播途径中最主要的是演出、比赛、展览和讲座。演出、比赛和展览都是传统的传播途径,而讲座为什么受到人们的欢迎,它有哪些功能,它在孔子学院的传播现状是怎样的。本文在搜集文献资料的基础上,从传播学角度,运用定性分析与定量研究相结合的方法探究以上问题。

1.讲座在文化传播的效应

知网上有关讲座的论文近80000篇,大部分是论述其在图书馆文化熏陶上的特殊效应,少数是写其作为高校或社区服务大众的方式。讲座之所以受推崇,是因为它满足有效传播的三个关键因素:对信息来源的选择、内容为受众所理解、传播技巧[1]。首先,讲座信息来源于专家学者或相关业内人员,权威性强,可信度高,因而更易获得受众的选择性接触。第二,讲座融口语媒介和电子媒介于一体,听觉媒介和视觉媒介于一体,由单向传播跨越到双向传播,便于受众理解。第三,讲座有一个独立的空间和一段悬置的时间,不受外界噪音干扰。

讲座传播效果好,规模可大可小,传播可近可远。近的如学校、社区、图书馆、企业,每天上演众多小型讲座,与区域民众生活紧密相连。远的如央视2004年开始的《百家讲坛》,立足为广大民众的文化需求服务,高深的中华文化一时间从书本跳跃到电视中,由学者讲给全国的观众听[2]。讲座还随着科技发展而蓬勃。2006年以前,TED还只是一个小众的演讲会而已。2006年开始,借助网络、视频、字幕及各国社交媒体等媒介,TED一跃成为全球大讲坛[3],架起世界精英和民众对话的桥梁。由此可知,讲座本身灵活度高、传播效益好,是一种潜力巨大的传播途径。

2.讲座在孔子学院传播的现状

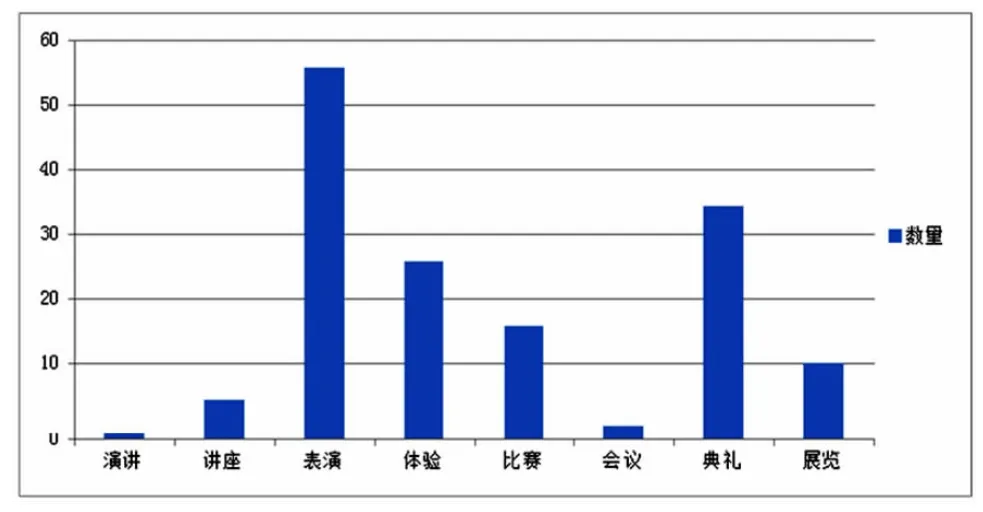

汉办新闻上显示,2014年全年一共举办了144场左右的讲座,其中北美38场、非洲6场、南美7场、亚洲31场、欧洲61场。144场讲座中,有86场是与其他途径合办活动的,另外58场作为独立的或最主要的活动开展,包括非洲的1场、南美洲的3场、北美洲的12场、亚洲的13场和欧洲的29场。开展讲座最多的欧洲,其讲座在各类传播途径中占有15%(如图示-1所示)的比例,是热门传播途径中唯一主题深入传播途径。

图示-1 欧洲传播途径

2.1 讲座是孔子学院有效的传播途径

从受众上看,孔子学院的讲座吸引了各行各业的国际友人。如独立开展的58场讲座,一半是专为孔院学生举办的,一半是面向社会的,吸引来自各行各业的人。在亚洲、非洲,甚至人口不那么密集的美洲开展的讲座,常常有好几百人前来参加听讲,日本关西外国语大学孔子学院的京剧讲座甚至吸引了上千人。欧洲人口较为稀少,超过百人参加的只有5场,但是举办的场数较多,且通常面向社会各界,所以影响不小。144场讲座每一场都得到了好评,或引起了受众对中国文化的浓厚兴趣,或让受众对某一主题有了深刻了解。

从内容上看,孔子学院的讲座全方位地呈现了国际友人想要了解的中国,迅速拉近了双方的距离。独立举办的58场讲座中,涉及儒学、中医、女性、历史、经济、作家、政治、饮食、书画、文学、茶、苏绣、筷子、象棋、民俗、龙、音乐、佛教、唐文化、色彩、汉语、京剧、影视、文字、法律、中国西方观、老子、建筑、陶瓷、武术等大小32个话题。其中既有“筷子”、“象棋”等中国人常见的,但对外国人来说是新鲜的文化事物;又有当地人关注的中国社会、经济、政治、文学等方面的情况,如“中国女性讲座”、“跨国公司在中国”等;也有结合当地的珍贵资料,讲述中国的历史文化,如“在英国兰开夏郡档案馆举办的文化历史讲座”;也有从两国的合作角度开展的讲座,如“中法环保与经济发展”;也有从对比的角度看两者的文化,如“豆腐VS奶酪”;还有从外国人的角度看中国文化的类型,如“儒学:中国第二次文化革命对西方的挑战”等。这些讲座内容丰富多彩、形态各一,它的呈现形态和国内高校或图书馆之类的讲座有很大区别,不单单有知识的讲授,还有实物的展示、亲身的体验,如茶艺讲座中的茶具和品茶。孔子学院讲座不但展现了中国文化本身,还将中国文化与当地民情相关联,走入寻常百姓家。

从传播途径上看,讲座本身效果明显,而且“百搭”。孔子学院目前的文化传播途径还包括比赛、演出、展览、研讨会、书籍、影片、夏令营、讲故事等。讲座传播力度大,不仅因为孔子学院的讲座内容无所不包,而且与其他途径形成互补,恰好可以展现它的长处,规避它的不足。相比于演出(庆祝活动),讲座中有语言、有文字、有深刻的知识性交流,形式的单一可以在节日演出中弥补。相比于比赛,讲座能铺垫赛前的背景知识、主题背后的有趣故事,如语言类比赛,可以开展“中文演讲技巧”讲座为比赛做准备;还能将比赛直接嫁接到讲座中,如锡比乌孔子学院的筷子文化主题讲座中设置了“单人夹豆子和团队夹棋子”比赛,烘托讲座的气氛。相比于展览,讲座中展示的实物自然不多,但都是精选的部分,能促进受众对日后观看相关展览的理解。相比于书籍、影视之类,讲座大多为不可重复的,除非进行现场刻录,也不能传递文字、影片带给人的心灵震撼,但是讲座为受众在一定时光中悬置了一段时间和空间,给没有看书和看影片的受众带来了直接感受;同时,讲座可以促进书籍和影视的推广,如意大利圣心大学孔子学院的“《徐光启研究》、《职方外纪》推介会”。相比于论坛,讲座主题更集中,观点更明确,更适合初识中国文化的受众。受众在讲座中发现问题,可以为日后开展的研讨会做铺垫。讲座可塑性强,一个核心的主讲人可以搭配任何他觉得有效的方式进行展示,所以讲座与其他途径的组合非常有利于孔子学院的文化推广。

显然,不论从受众的广泛性看,还是内容的丰富性看,还是传播途径的利用率看,讲座在孔子学院都是受到高度肯定的。

2.2 讲座在全球孔子学院的分布不平衡

讲座在全球孔子学院的分布很不平衡。欧洲最多,美洲和亚洲数量减半,非洲特别少。非洲孔子学院的讲座之所以开展得少,首先是因为非洲孔子学院本身少,目前只有46家,与已有300家孔院的欧洲相比,能举办讲座的师资和场地显然不多。孔子学院的筹建中外方经费承担比例为1:1左右。“对于不发达的非洲地区而言,许多大学都没有直接的经费投入。已有的孔院中,由于文化上的差异,一些中外方院长在合作上存在矛盾”[4]。未来孔院之间不妨开展合作,利用媒体技术将一个地区的优秀讲座录制视频,制作字幕,传播给其他孔院,特别是在孔院师资缺乏的地区[5],这样,不但解决资金问题,还能实现人员交流、资源共享。

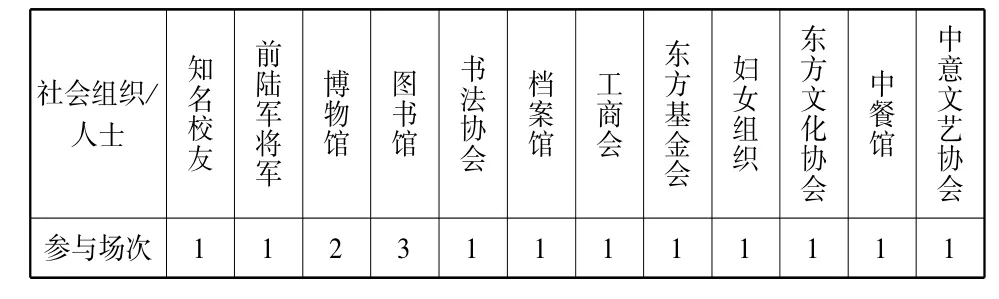

欧美讲座社会组织/人士参与表

图示-1

除了孔子学院,社会力量也是文化讲座的有力支持。欧美的讲座多,一部分举办方是当地的公益社会组织,如妇女协会等(如表示-1所示)。这些社会组织与孔子学院合作开展的讲座多是人们关心的话题,或与日常生活相关的内容,如饮食、社会现状、经济、政治等。而非洲社会公益组织较少也是其中一个原因。

非洲讲座少与非洲人的性格活泼好动也有关系。在所有传播途径当中,表演是最受欢迎的(如图示-2所示),而讲座相对显得安静。需要未来在非洲开展讲座时,多融入一些体验的元素。

图示-2 非洲传播途径对比图

还有一个限制非洲讲座开展的原因是语言翻译问题。欧美的讲座一般由懂汉语的外方院长做翻译,或是懂当地语言的汉学家直接用当地语言开讲,而非洲国家众多,官方语言各不相同,熟悉当地语言的中国专家少,一些外方院长也不懂中文,汉学家也不多。需要培养能说阿拉伯语或法语或英语等当地语言的中方专家,更有效的办法是培养非洲本土化教师和能说当地语言的汉语志愿者。

未来,不但欧洲、美洲、亚洲的讲座会逐渐规模化、定期化,而且随着非洲等地孔子学院的增多,中国外派教师或志愿者与当地交流更顺畅,非洲民众将通过形式活泼的讲座越来越了解中国。

我们可以得出结论,讲座本身是值得肯定的传播途径。孔子学院通过讲座已经举办了许多文化活动,这些活动都非常受欢迎,成功地拉近了国际友人与中国的距离,为他们打开了认识中国的窗户,深化了对中国的理解。放眼未来,更多的孔子学院可以开展各种类型和各种主题的讲座,更多的系列讲座可以定期为世界各地的国际友人服务,更多精品讲座可以与世界各地共享,加速中国文化“走出去”,促进中外文化深入交流。

[1]黄晓钟,杨效宏,冯钢.传播学关键术语释读[M].成都:四川大学出版社,2005.

[2]高亚妮,唐懿.对《百家讲坛》节目的传播学解读[J].浙江传媒学院学报,2006(6):8-10.

[3]王妍,马弋飞.网络社区传播:美国TED品牌推广策略的启示[J].记者摇篮,2012(4):73-74.

[4]李秀红.非洲孔子学院建设与汉语文化传播[J].中华文化论坛,2015(1):111-117.

[5]袁雯.公众讲座的理论与实践[M].上海:上海交通大学出版社,2011.