城镇“农二代”就业转型评价及实现路径

刘洪银

(天津农学院 人文学院,天津 300384)

城镇“农二代”就业转型评价及实现路径

刘洪银

(天津农学院人文学院,天津300384)

摘要:城镇“农二代”就业转型是“两个一亿”市民化工程的基础保障,也是劳动本位的回归。研究采用AHP方法构建了6个一级指标、21个二级指标和29个三级指标的评价指标体系,利用3402个问卷调查样本对农二代就业转型进行评价。评价结果显示,从全国(以东部地区为主)看,农二代就业转型尚处在窗口期,农民工就业质量仍未满足生存基本需求。从东部各地区看,长三角地区等农二代就业转型度较高,已率先步入就业转型期,而京津和珠三角地区就业转型度较低,仍处在就业转型窗口期。研究据此提出了窗口期内重点检查劳动合同签订状况,转型期内注重查处农民工劳动权益侵害问题,并以制度设计解决农民工欠薪顽疾等建议。

关键词:城镇“农二代”;就业转型;就业质量

一、研究背景

中国城镇化进程中出现了一个特殊群体“农二代”,即第二代农民工(本文也称为新生代农民工)。多数学者认为,第二代农民工是指20世纪80年代后期出生的年龄在18~25岁的进城务工的青年农民。与同龄的城市工人相比,“农二代”除劳动力之外几乎没有代际转移的资产,打工就业是维持城市生存的唯一出路。改善进城新生代农民工生存状况就要提高就业质量,实现就业转型。就业转型是指就业状态从劳动力粗放使用的低质量就业向以劳动者为本的稳定体面就业转变,本质是就业质量的提高。刘素华(2005)认为就业质量是反映整个就业过程中劳动者与生产资料结合并取得报酬收入状况之优劣程度的综合性范畴,其中,劳动者对就业状况的主观评价是评判就业质量的标准之一。她进一步构建了包括4个一级评价指标(聘用条件、工作环境、劳动关系和社会保障)和17个二级评价指标的就业质量评价指标体系[1]。张桂宁(2007)认为就业质量应涵盖工作性质、工作条件、工作安全、尊严、福利、培训可能性、平等参与和晋升机会等一切与就业者工作状况相关的要素[2]。就业转型概念于1996年提出[3],但就业转型内涵研究尚未得出一致结论。农民就业转型问题也就是农村劳动力转移就业问题[4],新生代农民工就业转型亦即农民工就业结构的优化[5],进城农民就业转型核心是改善劳动条件和劳动收入,实现稳定就业和市民化[6]。以往研究对就业质量评价和就业转型概念进行了多角度探索。以人为本的经济社会发展目标要求改善民生状态,共享发展成果。劳动就业既是一种工作状态也是一种生活状态,经济社会转型相应地要求劳动力就业转型。国家中长期城镇化发展规划提出将1亿农业转移劳动力市民化,1亿中西部地区人口就地城镇化。就业质量提高是农民工市民化和新型城镇化的基础,新“四化”同步发展对进城农民工就业质量提出了新的要求。本研究以新生代农民工为研究对象,通过构建三级指标体系评价农民工就业转型状况,进一步提出农民工就业转型的实现路径。

二、农民工就业转型概念诠释

1.就业转型是一个相对的概念

新生代农民就业转型问题与经济社会发展阶段息息相关,不同发展阶段农民就业转型内涵不同,就业转型衡量标准应与经济社会发展水平相一致。农民工就业条件改善与工资一样都属于企业负担的成本,都是劳资成果的分配形式。在产业需求和劳动生产率没有提高的情况下,政府过分地干预劳动条件必然抬高企业用工成本,企业的自主用工和理性决策会加剧失业。“据美国麻省理工学院奥利维尔·布兰查德、哈佛大学贾斯廷·沃尔弗斯对欧盟15国以及美国、加拿大、澳大利亚、日本等20国从1960—1999 年40年有关数据的分析发现,那些实施严格保障法规的国家只会使那些失去工作的工人更难找到工作,使就业环境进一步恶化。”[7]农民就业转型标准应该根据现阶段社会生产力发展水平确定,不能盲目提高,劳动标准设定和劳动者保护政策应与经济发展水平相一致。现阶段,劳动行政部门必须监督企业改善农民工劳动安全、劳动保护和劳动卫生条件等,确保农民工身心健康。

2.就业转型本质是劳动本位回归

农民就业转型是劳动本位价值观的体现。劳动本位就是将劳动作为人类生存和发展的根本。即将劳动作为处于社会主导地位的价值标准和导向。劳动本位表明,劳动将成为人们生活的第一需求并使人们的各种需求得到满足。由于受到生产力和生产关系的制约,劳动者没有真正回归劳动本位,导致劳动异化。异化的劳动是不自主、不自愿的劳动,无法实现人的发展。异化劳动表现为被动性劳动和被迫性劳动两种形式。被动性劳动不是为了实现自我,而是为了生存而不得已的谋生性劳动。传统农业劳动就是如此。受农业生产技术条件和工业偏向政策约束,传统农业高强度体力劳动和简陋的生产条件给农民带来的是痛苦而不是乐趣,劳动收入仅能维持低水平的生存状态。这样的劳动不是农民的自愿选择,而是户籍制度将农民束缚在土地上。农民就业转型需要依托农业技术进步发展现代农业,提升自身技能以及农业政策扶持。被迫性劳动是被迫或强制的劳动,劳动遭受资本的控制和剥削,资本使劳动异化。农民工的劳动就是一种被迫性劳动。源于产业技术进步缓慢,传统产业利润空间有限,用工单位为抬高利润,极力压缩用工成本,千方百计摆脱劳动合同法约束。农民工劳动安全保障缺位,劳动卫生条件简陋,工资水平压至生存极限。这样劳动创造的价值被资本过多占有,劳动者自身健康得不到基本保障,劳动力再生产难以维系,劳动力变成了消费品。这样的劳动与被动性劳动一样,同样是一种自我牺牲、自我折磨的劳动。农民就业转型就是让农民的劳动异化在一定程度上回归劳动本位。无论是被动性劳动还是被迫性劳动,都没有实现人的发展。随着新生代农民劳动就业观念的转变,这样的用工方式将难以为继。经济社会发展为新生代农民就业转型奠定了物质基础,新生代农民劳动就业应该实现与现阶段经济发展水平相对应的转型发展。

3.就业转型需要政府干预

由于受强资本弱劳动和农民谈判能力的约束,农民就业质量总是滞后于经济社会发展水平。农民就业转型不是自动实现的,需要政府政策干预。当前劳动力供给进入短缺阶段,有利于农民劳动要价和就业条件的改善。但农民就业转型预期仍不容乐观。第一,由于就业歧视存在,进城农民与城市工人同工不同酬。工资条例迟迟没有出台,农民工劳动权益不同程度地被剥夺。就业歧视短期内难以消除,进城农民就业转型道路坎坷。第二,按照属地管理原则,城市政府主要负责本辖区户籍的劳动力就业,进城农民如果不能在打工城市落户,就被排除在城市公共就业服务体系之外。即使中央政府政策约束,城市政府也不情愿承担农民工就业的主体责任。

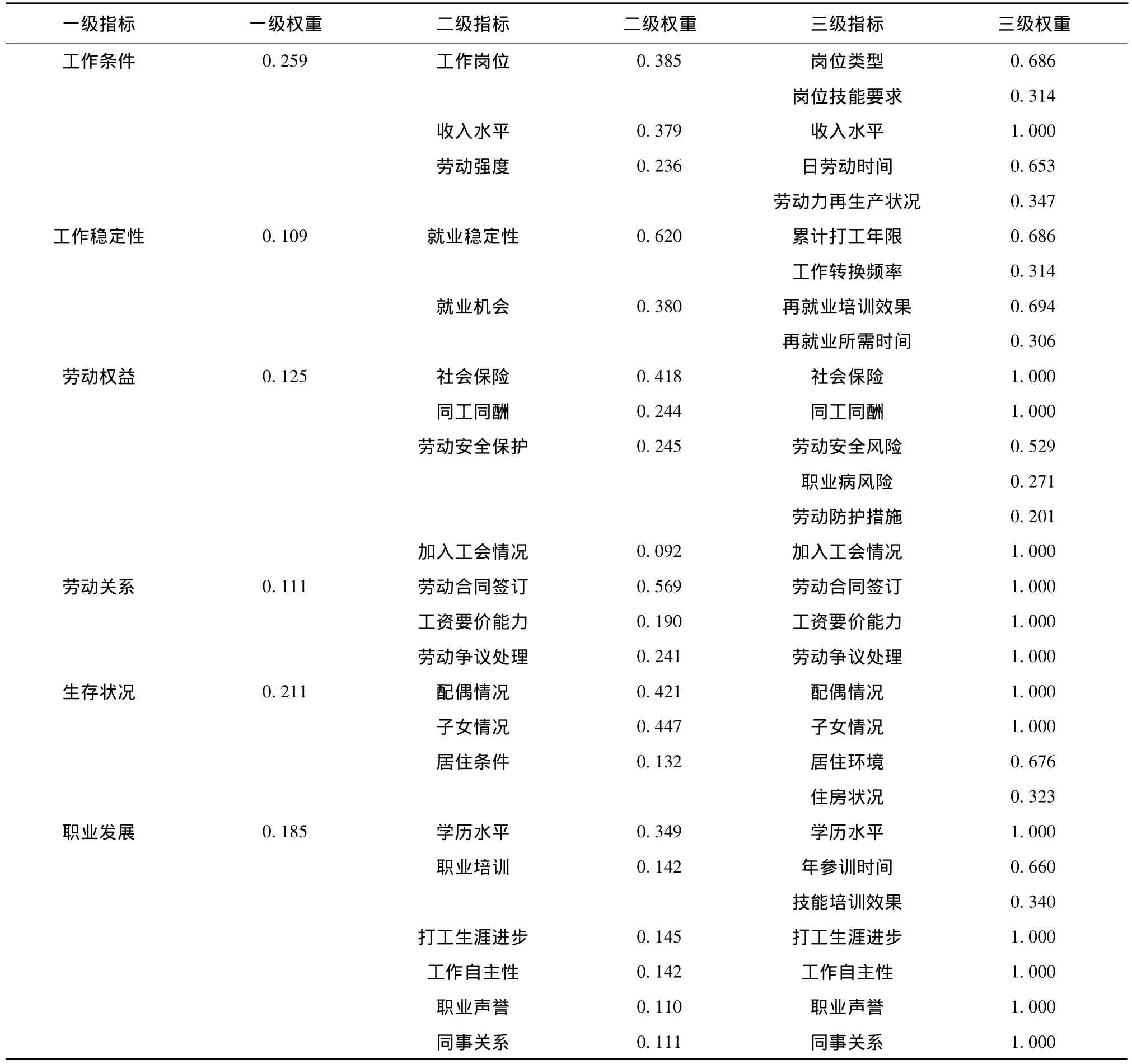

三、“农二代”就业转型评价指标体系

新生代农民工民生需求与城市同龄人没有根本差别。但由于社会文化背景和经济基础的差异,新生代农民工就业存在物质资本、人力资本和社会资本三重约束,就业质量不容乐观。本研究选取6个一级指标、21个二级指标和29个三级指标评价新生代农民工就业转型状况(见表1)。

表1 “农二代”就业转型评价指标及权重

6个一级指标包括工作条件、工作稳定性、劳动权益、劳动关系、生存状况和职业发展。

(1)工作条件。工作条件是衡量就业质量的基础性指标,包括工作岗位、收入水平和劳动强度3个二级指标。从工作条件可以看出劳动者对组织的贡献、劳动收入和工作对劳动者身心的伤害。其中,工作岗位用岗位类型和技能要求解释,劳动强度用日劳动时间和劳动力恢复情况表示。

(2)工作稳定性。稳定性是衡量就业质量的安全性指标,包括就业稳定性和就业机会2个二级指标。工作稳定性不但满足劳动者的心理安全需求,还有助于劳动技能和收入的持续性增长。其中,就业稳定性用累计打工年限和工作转换频率表示,就业机会用再就业培训效果和再就业所需时间衡量。

(3)劳动权益。劳动权益维护是衡量就业质量的权益性指标。劳动力与劳动者须臾不可分离,资方在使用劳动力时实际控制和剥削劳动者,劳动权益维护是劳动者人身权利的实现。劳动权益分解为社会保险、同工同酬、劳动安全保护和加入工会状况4个二级指标。前三个指标受劳动法律法规调整,入工会是劳动者权益的组织保障。其中劳动安全保护用劳动安全风险、职业病风险和劳动防护措施表示。

(4)劳动关系。劳动关系是衡量就业质量的保障性指标。劳动关系和谐稳定有助于改善就业质量。劳动关系包括就业实现、企业用工和劳动收入3个方面,用劳动合同签订、劳动争议处理和工资要价能力表示。

(5)生存状况。生存权是劳动者的民生权利,生存状况是衡量就业质量的辅助性指标,主要指家庭和居住状况。用配偶情况、子女情况和居住条件表示。

(6)职业发展。职业发展是劳动者发展权的主体部分,是衡量就业质量的关键性指标。职业晋升是就业质量水平的飞跃。职业发展用学历水平、职业培训、打工生涯进步、工作自主性、职业声誉和同事关系状况6个二级指标表示。

四、城镇“农二代”就业转型评价

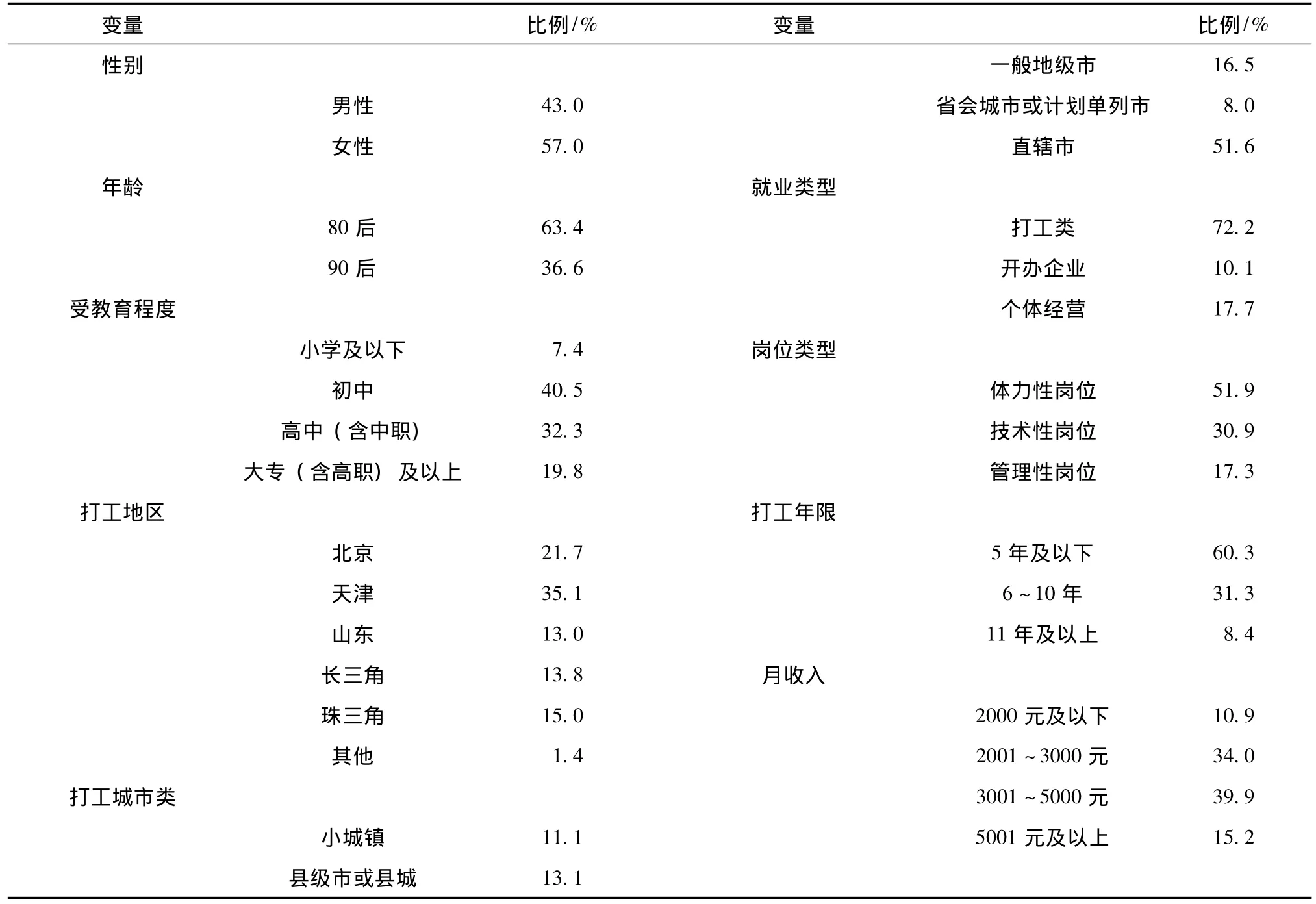

1.数据来源

实证分析数据来源于课题组2014年3—6月对全国(以东部地区为主)进城“农二代”进行的问卷调查。调查地区涉及环渤海地区(北京、天津和山东等)、长三角地区(江苏、浙江和上海)和珠三角地区(广东、福建)及部分东北地区和中西部地区。回收有效问卷3 402份。其中,北京市737份,天津市1 195份,山东省442份,长三角469份,珠三角510份,其他地区49份。样本概况如表2所示。

表2 样本概况

2.赋值方法

根据就业转型概念释义,三级指标选项赋值依据现阶段社会生产力发展水平和经济社会转型取向,参照当前农民工工作生活实际状况和未来发展趋势,比照城市工人的工作生活状况,确定选项分值。根据三级指标含义将其变成选择题,以问卷形式由被调查农民工作答。预先给指标选项赋值,问卷回收后根据选中选项分值和指标权重计算得分。

就业转型度分值在0~100分之间,50分以下表示就业没有转型,50~60分之间为就业转型窗口期,60分表示就业质量达到基本水平,农民工就业进入转型期。61~80分之间为就业转型期,80分及以上为实现就业转型。窗口期内,农民工就业质量不能满足生存基本需求,但农民工群体具有就业质量提升诉求并开始用脚投票,倒逼企业改善用工条件,提高农民工工资和劳动权益保障水平,全社会具有农民工就业质量提升的统一认识。转型期内,农民工就业质量由生存诉求向发展诉求转变,农民工工作条件、工作稳定性、劳动权益、劳动关系、生存状况和职业发展与城市工人差距缩小,直至达到同等水平,并与社会生产力发展水平同步改善。

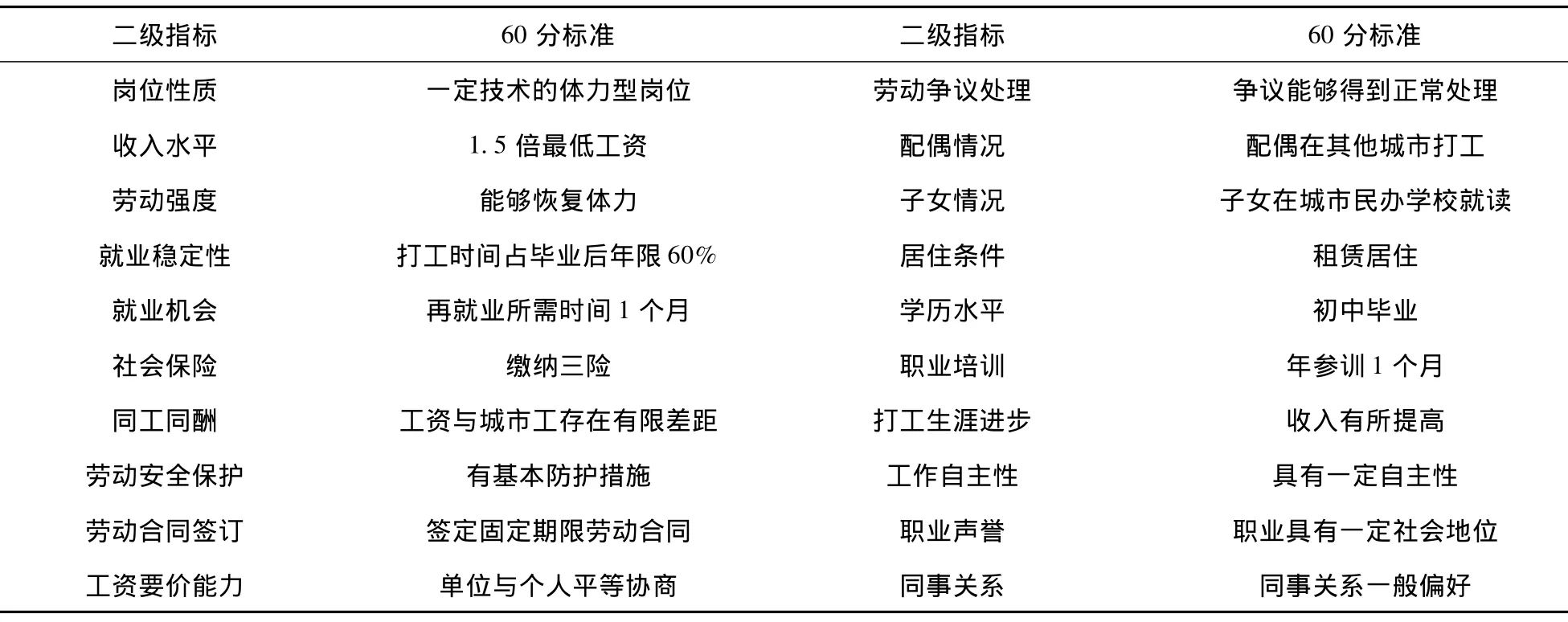

除工资水平外,其他所有指标选项赋值和计算方法都是一致的,不存在地区差异。就工资水平而言,各地区最低工资水平不同,工资收入赋值方法是将各地区农民工小时工资水平(经济学意义的工资是指小时工资)除以当地最低工资水平,得出工资比值。工资比值1. 0为50分,工资比值1. 5为60分,比值2. 0为70分,比值3. 0为80分。最低工资是农民工基本收入权的法律保障形式,最低工资水平达不到城市正常生存水平。本研究将最低工资的1. 5倍设为农民工城市生存所需的基本收入水平,记为60分。各类二级指标60分的标准如表3所示。

表3 二级指标赋值标准举例

3.评价结果及分析

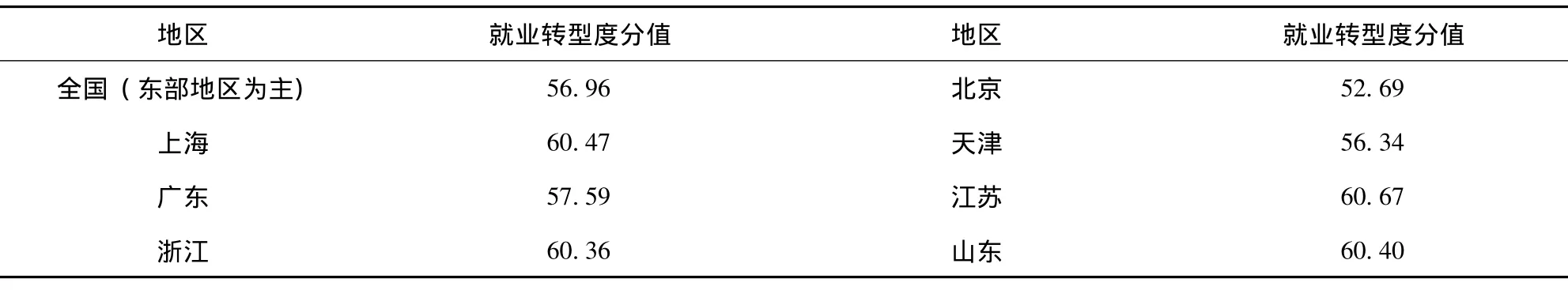

就业转型状况评价结果如表4所示。

表4 新生代农民工就业转型度(满分100)

从表4看出,从全国(主要东部地区)看,“农二代”就业转型尚处在窗口期,农民工就业质量仍未满足生存基本需求。从东部各地区看,长三角地区和山东省“农二代”就业转型度较高,已率先步入就业转型期,而京津和珠三角地区就业转型度较低,仍处在就业转型窗口期。

长三角地区产业结构升级较快,农民工技术技能和劳动生产力较高,企业有动力和能力改善农民工就业状况,农民工就业转型度普遍较高。其中江苏最高,达到60. 67,略高于上海。山东就业转型度达到60. 40,鲁东和鲁西发展水平存在差距,调研地区为鲁东较发达地区,农民工劳动生产力水平较高,受齐鲁文化影响,农民工对自身就业状况评价较高。珠三角地区产业升级缓慢,多为劳动密集型的传统产业,农民工劳动生产力及其收入水平相对较低,就业转型度偏低为57. 59。北京市产业结构较高,但农民工技能素质在当地产业工人队伍中相对较低,农民工多在传统服务业和建筑业打工,就业质量较差,比照其他群体的自我评价较低,“农二代”就业转型度仅为52. 69,低于全国(主要是东部地区)平均水平。天津市农民工就业转型度接近全国(主要是东部地区)平均水平,为56. 34。天津市主要发展现代制造业,高端产业发展需要从全国各地吸纳各类中高端人才,城市发展惠及农民工有限。农民工主要从事家政、商贸物流等传统服务业,劳动生产力状况和就业条件较差,“农二代”就业转型度为56. 34,农民工就业质量提升空间仍较大。

五、城镇“农二代”就业转型实现路径

1.进一步强化劳动法律法规实施力度,切实维护农民工劳动权益

《劳动合同法》在现实中执行不到位,劳动者为维持就业不得不选择放弃部分劳动权益。本研究调查显示,2014年仍有34. 77%的新生代农民工没有签订劳动合同,31. 36%的新生代农民工没有缴纳任何社会保险①统计显示,2011年缴纳医疗保险、养老保险、工伤保险和失业保险的农民工占农民工总人口的比重分别为18. 6%、16. 4%、27% 和9. 4%,而缴纳住房公积金的农民工比重还不到3%。。《劳动合同法》弱势地位没有改变。法律法规实施离不开行政监督和干预。第一,各级政府劳动行政部门加强劳动合同法实施的监督检查,严惩企业违法用工行为,视违法情节轻重可以同时追究民事和刑事责任。窗口期内重点监督检查劳动合同签订状况,转型期内注重监督检查农民工社会保险缴纳和加班加点等劳动权益侵害状况。第二,修改劳动合同法。劳动合同法制定实施后于2013年7月进行了修订,但劳动环境和条件发生变化后,劳动关系调整需要新的法律保障。如增加和突出企业职业培训责任和工资正常增长责任,在劳动密集型的特定产业规范和限制机器人的使用等。第三,尽快出台工资条例,解决农民工同工不同酬现象。工资条例迟迟没有出台,农民工同工不同酬问题仍未得到实质性解决。按劳分配原则要求按劳动贡献分配劳动成果,不能因身份实行差别化对待。国家应尽快出台和实行工资条例,消除劳动分配歧视。地方劳动行政部门应加强劳动监管,及时查处劳动侵权行为,保障农民工劳动权益。

2.制度设计保障农民工工资及时足额支付,并逐步提高工资水平

工资收入水平是衡量农民工就业转型水平的关键指标,是农民工赖以生存的物质基础。然而,农民工欠薪问题尚未得到彻底解决。讨薪难问题成为农民工外出打工的拦路虎。政策设计应为农民工工资足额及时支付提供保障。第一,劳动合同法应明确特殊就业群体如建筑工、保姆等的劳动关系。建筑工与包工头之间存在劳动关系,而建筑工与建筑公司之间同样存在连带的劳动关系。建筑工工资支付不应以包工头是否收到工程承包款为前提,包工头无力支付工资,建筑公司应承担连带责任。第二,建立农民工工资预先支付制度。目前,建筑建设中,包工头平时只支付农民工生活费,等收回工程款后再补齐工资。工商管理部门应建立农民工工资预支付制度,即工程开工前包工头预先支付工人一半工资,工程建设中支付剩余工资的一半,工程完工后马上付清剩余部分。包工头与农民工签订劳务合同,农民工之间建立保人制度,保障农民工预先领取工资后保质保量地完成工作任务。第三,建立农民工工资正常增长机制。地方政府建立最低工资调节机制,保障农民工工资与城市工人一样应随经济发展水平和物价水平变化而调整。

3.分类分步骤推进“两个一亿”市民化工程,实现农民工市民化与就业转型的互促

第一,政策引导异质性劳动力较大范围流动,而同质性劳动力就近就地转移就业和市民化。可以采用居住证积分政策,赋予特殊技能的异质性劳动力较高的分值,减低城市积分落户门槛。第二,大中城市居住证积分政策中增加农民工就业质量评价指标并提高指标权重,将稳定和高质量就业水平作为落户城市的必要条件。第三,扶持发展中西部地区乡镇企业,加快推进中西部小城镇化。中西部地区一亿人口就地市民化工程需要优先发展县域劳动技术密集型产业,创造就业岗位。在就业实现和就业质量提升基础上同步推进小城镇化。

4.政策引导企业建立唯才是用的企业文化,帮助农民工实现职业发展

职业发展是新生代农民工的诉求,是农民工融入城市社会的必要通道。劳动者与岗位的匹配不应该依据劳动者身份,而是劳动者的岗位胜任力。农民工不是体力劳动的代名词,新生代农民工与城市同龄人没有本质差异,同样可以从事技术岗位或管理岗位工作。政府相关部门引导企业建立唯才是举的用人制度和企业文化,定期为农民工提供劳动技能培训,为农民工制定个性化职业管理方案,帮助农民工实现职业发展。

参考文献:

[1]刘素华.建立我国就业质量量化评价体系的步骤与方法[J].人口与经济,2005(6) :40-42.

[2]张桂宁.论劳资关系对就业质量的影响[J].广西民族大学学报(哲学社会科学版),2007(4) :133-135.

[3]王诚.中国就业转型:从隐蔽失业、就业不足到效率型就业[J].经济研究,1996(5) :38-46.

[4]林汉川,夏敏仁.促进乡镇企业发展与农民就业转型的问题与对策[C]//中国经济热点问题探索(下),2001:394-399.

(责任编辑:宛恬伊)

[5]孟宪生,关凤利.市民化视角下统筹推进新生代农民工就业转型研究[J].管理现代化,2011(6) :44-46.

[6]刘洪银.新生代农民就业转型问题[J].开放导报,2014(5) :96-98.

[7]金一虹.非正规劳动力市场的形成与发展[J].学海,2000(4) :91-97.

The Evaluation on Employment Transition of“Second Generation Migrant Worker”in Town and Realization Paths

LIU Hongyin

(College of Humanities,Tianjin Agricultural University,Tianjin 300384,China)

Abstract:Employment transformation of“the second generation migrant worker”in city is the basic safeguard of the two“one hundred million”citizenization projects,and also the return of the labor standard values.This paper constructs the evaluation index system including 6 level indicators,21 secondary indicators and 29 tertiary indicators based on AHP method,and evaluates the employment transformation of second generation migrant workers with 3402 questionnaire samples.The findings show that the employment transformation of second generation migrant workers lies in the window period from the perspective of nationwide(mainly in the eastern China),and employment quality can’t meet basic survival needs.In eastern China,the employment transformation degree of second generation migrant workers is higher in Yangtze River Delta,which alreadys enters the period of employment transition.However,the employment transformation degree is low in Beijing and Tianjin as well as the Pearl River Delta,which are still in the window period.The paper puts forward suggestions such as focusing on the check of the labor contract signing conditions in the window period,and paying attention to the investigation of the problems on labor rights violations of migrant workers in the transition period,and further solving the problems of peasant workers’back pay with system redesign.

Keywords:“second generation migrant workers”in town; employment transformation; employment quality

作者简介:刘洪银(1968—),男,天津农学院人文学院副教授,经济学博士,研究方向为人力资源经济与管理,农村经济。

基金项目:国家社会科学基金重点项目“产城融合视阈下稳步城镇化与新生代农民就业转型协同机制研究”(13AJY008)

收稿日期:2015-05-20

中图分类号:F061. 1

文献标识码:A

文章编号:1008-2700 (2015)05-0080-07