文本阅读模式探索——基于多元识读能力的培养实践

张义君,徐巧林

(1.北京联合大学 旅游学院,北京 100101; 2.首都经济贸易大学 外语系,北京 100070)

文本阅读模式探索

——基于多元识读能力的培养实践

张义君1,徐巧林2

(1.北京联合大学旅游学院,北京100101; 2.首都经济贸易大学外语系,北京100070)

摘要:基于“识读资源”理念构建文本阅读模式,关注征集学生以往和当前的人生经验,使之成为他们识别和反思文本的重要资源。通过符号实践、意义构建和文本分析三个要素构成的文本阅读模式教学实践,表明教师设计的动态阅读活动和引导利用丰富的文本资源是培养学生多元识读能力的有效途径。

关键词:文本阅读模式;多元识读能力

一、多元识读能力概述

多元识读(multiliteracy)是新伦敦小组(New London Group,1996)[1]首先提出的。他们认为,在全球化环境下,多元识读能力就是试图理解源于新技术和新媒介的各种文本形式,并通过新的教学方法使学生明白不同模态意义的复杂性和关联性。斯皮里托普勒思(Spiliotopoulos,2005)[2]认为在信息化背景下,多元识读能力既包括人们从多种信息传递和信息网络理解各种模态的语篇能力,也包括具有批评性思维的能力。此外,络赫雷(Lohrey,1998)[3]探讨了注重文本中不同的和多角度的观点是多元识读学习的主要部分,并指出研究这些部分有助于理解文本、事件和语境的多维意义。兰克谢尔等(Lankshear et al.,2000)[4]强调要深层次理解多元识读丰富的内涵,其与现代信息技术的关系一方面可以启发教师的教学,另一方面可以在教学实践中培养学生多样化的学习成果。学生识读能力的培养就是要能从不同角度思考文本的不同观点。鲁克和埃尔金斯(Luke&Elkins,2002)[5]认为多元识读能力就是让学生、学校和社区进行前所未有的改变,在教学过程中营造一个可以鼓励学生质疑语言和文本的环境,通过一系列的识读策略指导学生学习。学生通过合作学习学会解决问题,其认知发展必然要通过社会化活动的强化,通过有指导的参与行为、回顾以往的经验来构建新的理解。据此,鲁克等提出通过质疑问题是发展和培养学生反思识读能力的一个重要因素,因为反思识读就是“二次猜测,就是要提出越来越难的问题,通过发现隐藏在文本中和超越文本的问题,理解文本的构建以及权利的使用等……”。有研究表明,教师如何设计问题直接影响学生的思考和讨论,最重要的是教师要让学生进行反思识读,教学生成为积极主动的读者,能够思考和质疑文本[6]。

上述研究探讨了多元识读能力的内涵以及由此带来的教学理念和教学方法的改变,通过挖掘文本丰富的资源使学生具备反思识读能力,这一能力的培养离不开对文本的思考和质疑,这就涉及到教师在教学中如何发挥支架式的作用,如何设计有层次、有深度的实践活动来启发学生,引导他们将认知和经验参与到文本意义的构建中。本文拟探讨如何通过文本阅读教学模式开展培养学生多元识读能力的实践研究,增进人们对多元识读能力的认识,探索提高学生多元识读能力的有效途径。

二、文本阅读模式探究

1.文本阅读问题

文本(text)在形式方面,既包括传统印刷文本,也包括非印刷媒介以及多模态文本[7]。在内涵方面,文本在概念形式上构成了知识和信念的体系,是发生世界的认知、再现以及社会交际的社会时空[8]。文本阅读并不是孤立的和静止的,所有的阅读实践都是读者对社会文化过程和知识的反应,由此呈现出阅读中所关注的问题:一是文本与社会语境的关系问题。文本和文本实践不能与宏大的社会、文化、经济和历史等背景因素分离,文本识读不是中立的行为,而是意识形态的行为。因此,识读的重要目的之一就是要传达文本显现和隐含的意义,揭示文本所包含的议题和意识形态;二是作者与读者关系的问题。这个问题关注的是识别作者的身份并了解所预期的读者、作者对读者的影响、以及作者的观点和目的,强调文本的说服功能[9];三是文本作用的分析以及重新设计的重要性。由于消费主义,资本主义和大量传播媒介的兴起使得年轻人要具备分析身边文本世界的能力,需要理解和接受文本中的不同观点,关注重要的社会事件,促进反思、改变和行动的能力[10]。因此,教师不仅要引导学生如何理解、批评文本,也要给他们提供机会对文本进行重新设计。

2.文本阅读资源

所有的阅读实践都是学习者对社会文化和知识的反应,是动态变化的[11]。学习者的阅读资源来自于他们的阅读实践、生活世界和校本世界,这几方面的结合构成了学习者作为读者的身份,也因此成为读者理解文本的各种资源。弗雷巴蒂和鲁克(Freebody&Luke,1990)[12]提出了一个用于描写个人日常生活的不同的识读资源模式,他们认为为了更好地参与阅读实践,读者需要提取一系列的资源,这些资源有时是交叉和重叠的,表现为描写多种阅读实践的资源模式:读者能够理解书面和视觉文本的意义和体系的资源;读者能够利用自己的社会文化知识来理解文本字面和隐含意义的资源;读者能够理解文本体现的不同文化和社会功能的资源;读者能够理解文本在意识形态方面不是本位和中立的资源。

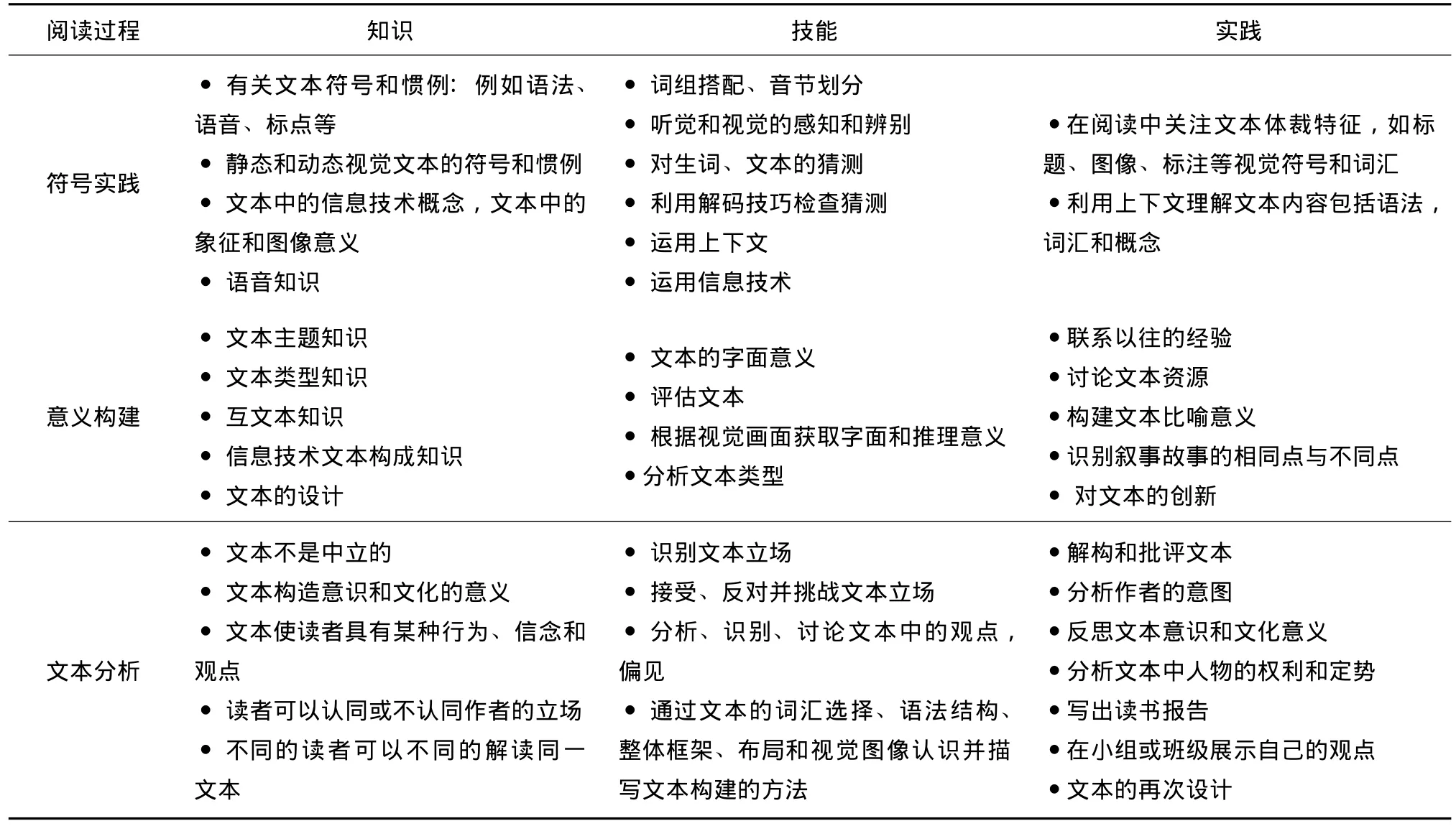

该资源模式主要是检测学习者的实践技能,同时这个模式也为教师提供了一个评估和反思教学计划和课堂实践的样本。从识读到多元识读改变了读写教学的理念和方法,强调意义的构建和反思性阅读,因此,一个多元识读学习者应该具备实践的全部技能,并能应用到以下三个方面: (1)识别并掌握在多种模式和媒介环境中进行交流的语言符号、视觉符号和电子符号; (2)运用文化知识和技能接收和传播文本意义并参与文本互动; (3)意识到文本阅读实践都是社会性构建,意味着对文本进行再现式批评分析。结合上述内容,本研究对资源模式进行一定的修改,突出识读过程中的识别、行动和反思特点,同时结合批评识读问题[13]和多元识读实践框架[14],构建了本研究中的文本阅读模式,见表1。

表1 文本阅读模式

三、文本阅读模式应用

本研究以美籍华裔作家谭恩美写的《母语》为例,分析如何在英语教学中有效应用文本阅读模式,以期实现培养学生多元识读能力的目的。

选择《母语》作为学生阅读材料是基于以下原因:文章体现了中美文化的差异和冲突,有助于学生进行跨文化比较和分析;文章中对母女关系的描写,从对抗到理解的过程对现代学生处理与父母的代沟问题仍然有一定的参考和借鉴意义;作者是学生比较熟悉和喜欢的华裔女作家,而且她也曾学习英语专业,这点与学生有相同的背景。至于文章中的一些由于社会发展和媒介发展所带来的某些观点的变化正好是学生可以进行分析和批评的文本资源。

本次教学实践同时涉及到学生的阅读策略和交际能力,通过个体行为、集体合作、成果产出这一过程,使学生进一步理解文本阅读的现实意义。

1.符号实践

符号解码是文本阅读的基础,强调文本的符号和惯例,从语法、词汇到标题、象征性等。通过教师针对性和启发性的问题,让学生明确阅读目的,在阅读中具体体现为学生对整个文本的理解。要求学生根据上下文理解生词和句型,通过故事学习语言,关注新的语言结构和特征,学习多样化的表达方法。教师要起到支架式的作用,讲解故事中的难点,特别是有关概念、背景和大事件等。这一过程通常是从对问题的分析开始的。导入性问题:故事发生的时间和地点?你是如何理解标题的?文本类型是什么?你感兴趣的是什么?事件、人物还是表达?阅读中是否遇到困难?是什么困难?

符号解码融入新伦敦小组情景实践的理念,即:教学的一部分就是使学生沉浸于以他们已有知识和经历为基础的有意义的实践中,让学习者掌握实践技巧。标题常常是文本的核心部分,能否很好理解标题关系到对整体内容的把握,也是本实践中文本阅读模式的基础部分,在此,需要教师的明确指导(overt instruction),可以结合阅读前猜测和阅读后的总结。对此,有学生这样回答:“我认为这文章标题“母语”是指作者母亲特别的语言,是一种生动的、亲切的,充满想象的语言,是作者能够明白世界,能够清楚表达自己情感的语言。我也有同感,每当我在家与妈妈说家乡话时,我感到那才是我的母语”。学生对文本解码和编码涉及到文本阅读与社会语境的关系。如前所说,文本阅读实践离不开社会文化等背景因素,传达文本显现和隐含的意义,将学习的内容与学生自己的人生经验联系在一起,形成了理解文本的资源,这不仅使学生能够更好的理解文本,同时也让识读的过程变得更有趣味性。

2.意义构建

意义构建强调参与文本事件和文本意义的教学活动。为学生营造讨论文本和事件的环境,让他们有机会表达自己的观点和看法,同时也能听到来自别人不同的声音。讨论使学生能拓展思维模式,加强对意义的理解和重构,并学会如何在学习中转换和应用这些知识。用于讨论和思考的启发性问题不限于以下内容但要包括这些方面:文本的主题是什么?你对哪个人物记忆深刻?哪些观点是你认同的?为什么?说一些生活中的相同或不同的例子。对语言意义的理解是否联系你的生活经历?

这个环节强调学生的合作学习,通过与同伴的讨论,学生会受到不一样的启发。以同学分析的人物为例:对于人物的角色,有同学这样评价:“故事中的女儿有反叛精神,不容易妥协。她聪明,学习成绩很好,能说一口标准的、合乎语法逻辑的英语。她曾经因为她母亲的‘破碎’英语而感到不安甚至自卑,但她后来明白了正是这种‘简单、破碎的’英语一直陪伴她成长,是她的‘母语’,是她的身份,独特的文化身份。她的小说《喜福会》在美国有一定的影响力。她认为,成功的标志不是批评家的评论,而是她母亲在读完她的《喜福会》后对她宣布的裁决:‘好容易读’,我认为她是越来越喜欢和热爱她母亲的这种‘broken’英语”。但有同学反驳道:“女儿最后能接受她母亲这种不标准的英语并不表示她喜欢,只是认为没有办法改变了”。

对于文本中所描写的母亲,一位同学这样表达:“故事中的‘母亲’早年从上海移民到美国,没有受过正规的教育,讲‘蹩脚’英语,因此,除了她女儿外,别人都不能完全听明白她的意思,或者假装听不到,这也是‘母亲’常常会受到别人的忽视,甚至是歧视的一个原因。看来语言歧视的现象到处都有。我想,语言[英语]表达真的很重要,语言不仅仅是工具,还是人们身份的象征”。

因此,个人的生活经历与阅读实践一起构成了对文本意义理解的资源。通过这些实践性的活动,让学生明白,阅读不是一个被动的活动,而是一个积极参与意义构建的过程。对于语言的功能,学生不仅仅将它视为一个工具,而是身份的象征,是一种符号,它决定别人对自己有什么样的态度,这样的观点说明他们已经在思考角色意义和文化认同。

3.文本分析

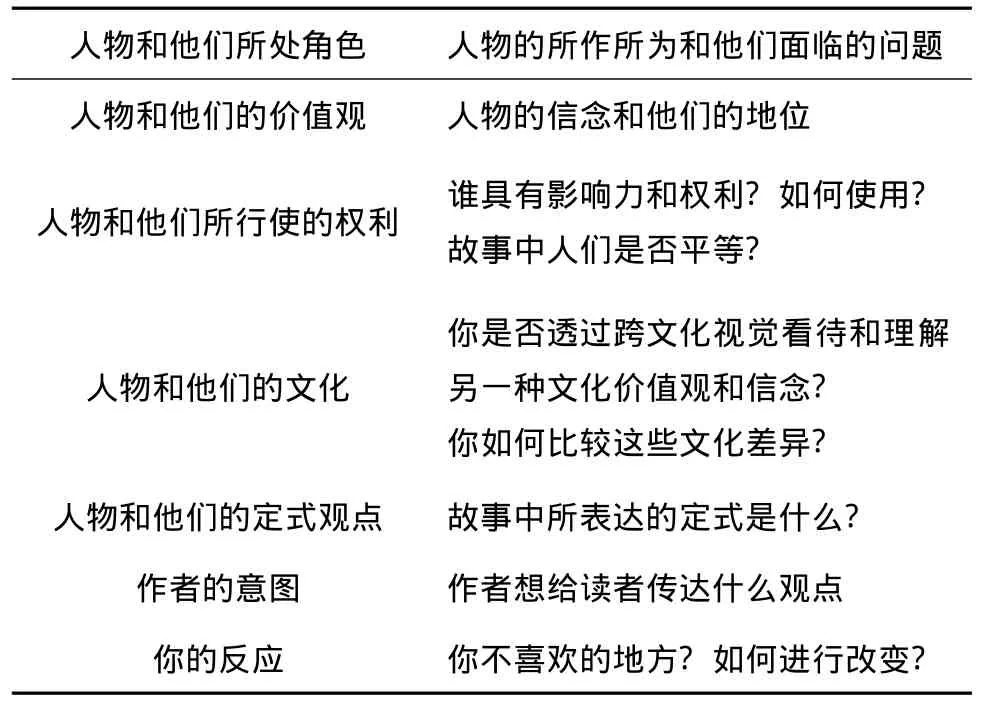

学生通过文本的阅读和小组讨论后,进入到汇报阶段,也是阅读后的成果产出,是创意的表达活动,毫无疑问这对学生提出了更高的要求,不仅涉及到鼓励学生将他们的生活经验与书本相联系,还关注对语言和文化多样性的理解,这也是一个多元识读学习者应该具备实践的全部技能。教师要把教学看成是能营造引导学生参与社会活动的学习环境,要让学生认识到,话语和文本(文字、数字、图像等有意义的系统)永远不是中立和无价值导向的,必定代表某些特定的观点和思想,不能与一切社会活动分离。通过对文本的分析和解构,学生能具备评估判断和批评创新的能力,见表2。

表2 文本分析

本文认为让学生识别文本的导向十分重要。因此,在讨论中,通过设计提问文本的写作目的、作者意图和目标读者这些问题能够帮助学生懂得文本的构建具有特殊的意义,并能够影响某些群体。

对于权利的认识,有学生在汇报中写到,“虽然她们生活在美国,但母亲依然是中国母亲的代表,她有权利让女儿做她希望的事情,比如模仿她的身份打电话等。我想,这是因为母亲依然受中国文化的影响,希望孩子要听父母的话,甚至不管他们愿不愿意”。

对于定式(stereotypes)的看法,有学生写到,“在故事中我能看到的定式是美国教师认为亚裔的学生,特别是来自中国的学生不擅长语言的表达,不管是口语还是写作,所以这些学生应专心学好数学和科学。我想是不是这样的观点导致那么多人选择理工专业?”

也有学生认为,“故事发生在上世纪,那个时候外国人对中国人的看法与现在应该有很大差异了,国外的中国留学生越来越多,选择的专业也越来越多样,不仅仅是理工类了”。

一个学生写到,“开始看这个故事觉得比较难,有些地方读不懂,比如母亲讲英语不好,却还能读《福布斯》报告,听《每周华尔街》,经常跟股票经纪人交谈等,经过跟同学的讨论和老师的启发,我明白母亲对理财很感兴趣也是因为管好钱是非常重要的,要未雨绸缪。在美国,人们关系再好也不相互借钱。”

对于学生的反应,有学生写到,“这是发生在母女之间的故事,读起来还是有些同感,也有趣,但可能男生感觉会不一样,因为他们讨论时不够积极,如果是讲父子关系,估计他们会感兴趣些。”

对于上述问题,学生的回答是多种多样的,在此不能一一列举,设计开放式的问题不是要得到对与错,黑与白的答案,而是在于启发学生去思考、分析和判断。特别是反思识读问题可以让学生更好的理解文本中社会和文化观点,和其中所蕴含的价值观。在教学中,教师的明确指导是必要的。比如,对于学生认为“美国教师对亚裔学生的定式”看法,教师要告诉学生,比较客观的说法是“某些美国教师的看法”,否则岂不是在批评定式的同时,又陷入定式的圈中。

文本分析使学生能够从历史的角度分析某一个事件和人物,判断人们的定式会随着时间的变化而改变。针对母亲理财这一事件,教师要引导学生明白理财不仅仅是一般意义的会过日子和理财,也是试图融入当地文化一种行为,是一种生活方式。

出现学生观察到的男生在讨论中所表现出的参与度没有女同学高的现象,说明学生开始思考教学和课堂的公平问题,这就需要教师在教学中作灵活的调整。

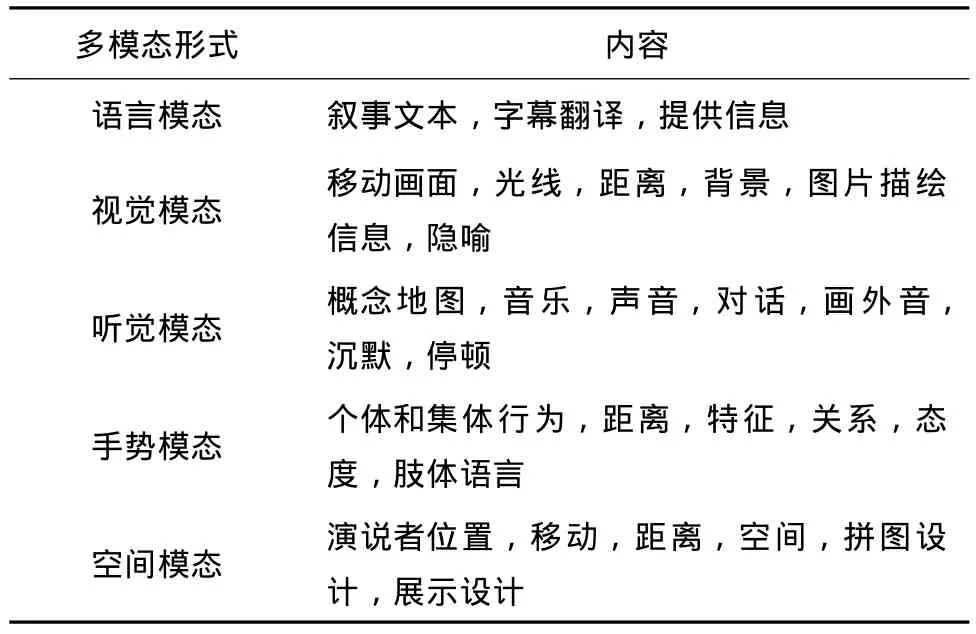

对于学生成果的表达形式,也是文本的再次设计,要求体现了多元识读的设计理念,即:设法理解由于新技术和新媒介所带来的多模态文本,通过教学使学生懂得并能处理意义之间不同模态的复杂性和相关性[1],见表3。

表3 设计模态

由于篇幅有限,对于学生汇报作品中多元识读设计能力的表现差异就不做详细分析,总体来说,多数学生对语言模态,视觉模态和听觉模态的应用比较恰当和熟练,但是对于手势模态和空间模态的应用不够好,需要加强。

四、结语

本文就如何在阅读中挖掘资源,通过对符号的理解、意义构建和反思学习的教学,开展培养学生多元识读能力的实践研究。文本阅读模式强调把识读教学视为一个与社会、文化息息相关的社会实践,一个通过学习英语的过程让学生有机会思考多样化议题的活动。通过师生之间、学生之间合作学习的过程,通过对文化和核心价值观的深层次讨论,让学生明白文本的意义不是固定不变的,新的意义的生成在于学习者共同的参与和构建,学习应该建立在提升学生现实意识的基础上。

本次研究的意义凸显了以下特点:

1.文本阅读不再是静态的行为而是一个动态变化的实践活动,体现了输入→反思→实践的学习过程。

2.在多元识读教学中,教师不是知识的专家,而是学生学习的助推者。教师角色的转化意味着教学观念的更新,用建构主义取代训导主义,引导学生开发各种经历资源,建构自己对现实世界的认识,批评性的理解和构建文本意义。

3.多元识读的教学理念不仅仅是对现有模态意义的应用,也包括对模态意义的重新设计,这种理念有助于培养学生的创新能力。

参考文献:

[1]NEW ENGLAND GROUP.A pedagogy of multiliteracies: designing social futures[J].Harvard Educational Review,1996,66 (1) : 60-89.

[2]SPILIOTOPOULOS V.Developing multiliteracy in adult ESL learners using on-line forums[Z].International Journal of the Humanities,2005.

[3]LOHREY A L.Critical literacy: a professional development resource[Z].Melbourne Languages Australia,1998.

[4]LANKSHEAR C,SNYDER I,GREEN B.Teachers and technoliteracy: managing literacy,technology and learning in schools[M].Sydney: Allen&Unwin,2000.

[5]LUKE A,ELKINS J.Towards a critical,worldly,literacy[J].Journal of Adolescent&Adult Literacy,2002,45(18) :668-674.

[6]MCDANIEL C.Critical literacy: a questioning stance and the possibility for change[J].The Reading Teacher,2004,57 (5 ) : 472-481.

[7]EVANS J.Literacy moves on: popular culture,new technologies,and critical literacy in the elementary classroom[C].Portsmouth,NH: Heinemann,2005.

[8]FAIRCLOIGH N.Critical discourse analysis: the critical study of language[M].London: Longman.1995.

[9]STEVENS L P,BEAN T W.Critical literacy: context,research,and practice in the K-12 classroom[M].Thousand Oaks,CA: SAGE Publications,2007.

[10]DOZIER C,JOHNSTON P,ROGERS R.Critical literacy/critical teaching: tools for preparing responsive teachers[M].New York: Teachers College Press,2006.

[11]TUSTING K.The new literacy studies and time: an exploration [A]//BARTON D,HAMILTON M,IVANIC R.Situated literacies: reading and writing in context[C].London: Routledge,2000.

[12]FREEBODY P,LUKE A.‘Literacies’programs: debates and demands in cultural context[J].Prospect,1990,5(3) :85-94.

[13]WALSH C,GRANT H.Investigating identity and power relations[EB/OL].http://www.decs.sa.gov.au/thenetwork/files/pages/identity_web/introduction.html.

[14]张义君.英语专业学生多元识读能力实证研究[J].外语界,2011(1) :45-52.

(责任编辑:蒋琰)

作者简介:张义君(1962—),女,北京联合大学旅游学院教授;徐巧林(1992—),女,首都经济贸易大学外语系硕士研究生。

基金项目:北京市教育科学“十二五规划”重点课题“当前我国大学生多元识读能力现状、问题及对策研究”(ADA11086)

收稿日期:2015-05-29

中图分类号:G642. 4

文献标识码:A

文章编号:1008-2700 (2015)05-0116-05