组织研究中社会网络从隐喻到理论的可能

孙 涛,张 田

(1.南开大学 继续教育学院,天津 300071; 2.清华大学 社会科学学院,北京 100084)

组织研究中

社会网络从隐喻到理论的可能

孙涛1,张田2

(1.南开大学继续教育学院,天津300071; 2.清华大学社会科学学院,北京100084)

摘要:社会网络经历了朴素的隐喻构想阶段,之后多学科融汇促成研究技术上的突破性进展,使其成为一种强有力的社会关系结构分析工具。日益复杂的社会需要更为多元的理论解释,科学研究领域多种范式共存。社会网络也已不再是一些概念集合与结构分析工具,转而发展成为经济与组织领域中的一种解释性理论。

关键词:社会网络;隐喻;工具;理论

借用《经济学家》杂志的描述,“我们正见证着组织人变成‘网络人’”……网络人总是在移动,他们带着笔记本电脑、手机、“黑莓”移动电子邮件接收器到处游荡。他(和越来越多的她)同别人保持着电子联系,而不是定期到某个走廊去碰头,甚至可能根本就没有什么走廊”,我们了解网络作为一种技术给生活带来的巨大变革。

正如斯科特(Richard W. Scott)所言:网络可能成为我们这个时代最为常见的隐喻。在过去100年里,网络可能指代物理学、生物学、人类学、社会学、精神疗法等不同领域中的不同实体与思想,当然也可能是我们每天都要登录的“社交网络”。我们不自觉地生活在一个庞大而细密的“网络世界”中。这些网络不尽相同,但它们分享同样的基本要素:“节点”与“联结”。从物理世界到人类社会,节点可能是人、群体、组织,也可能是其他实体,联结也是多样的[1]。

本文探讨的是经济生活领域中“社会网络”(social network)所扮演的角色。通过回顾国外社会网络的经典文献,了解其如何从一种朴素的隐喻转化为一种强有力的结构分析工具,以及通过与各种主流组织理论对话确立理论合法性的过程,同时尝试成为独立于“市场、科层”之外的“第三种”治理机制。通过与开放系统理论的比较,结合后结构主义视角,对其作为一种组织理论的可能性提出质疑,同时分析可能的研究进向。

05-0087-07

一、网络隐喻的表出

(一)社会学根源——结构主义

在社会学领域中网络思维有着久远的历史。纵观马克思、涂尔干、齐美尔等人建构的经典社会学理论体系,从中可以看到一种“由巨而微”的社会结构观的演变。从开始注重结构整体考察到对结构中个体互动的关注,在这两个方向上,各自都延伸出更为成熟的结构理论,社会网络分析则受到来自宏观、微观两个方向的多重影响。

德国社会学家齐美尔(Georg Simmel)被普遍认为是社会网络理论的鼻祖,其思想具有极强的结构主义思维。齐美尔认为个体进入网络的归属感是“自由和约束”之间的关系,因而奠定了社会网络理论的基本思想:人们的行为受到网络的约束。但当一个人主动参加很多群体的时候,实际上是在表现自己的个性[2]。齐美尔奠定了社会网络研究“互构”的辩证传统,既强调社会关系结构对人的约束,也强调个体的能动性和特异性。

(二)网络测量的诞生——多学科的融合

1.物理学的启蒙。用圆圈代表行动者、用连线代表关系的这种常见的“点线社会网络图”是20世纪30年代才被设计出来的[3]。莫雷诺等人创立的社会网络图和社会计量学方法为度量人际关系网络的数学性质提供了基本的框架。而莫雷诺等人正是受物理学场论的影响,将网络概念应用到社会互动的研究中。

2.数学的贡献。在美国最早采用数学方法研究社会互动的是以“图论”(graph theory)为工具开展研究的学者。对数学的重视推动了社会网络研究从描述性研究转向分析性研究。在20世纪70至80年代,随着网络分析技术和计算机技术的进步,网络从隐喻终于成为一种系统性的分析工具。今天我们可以将精细的数学运算方法编入软件来对人际关系的特征做出分析和描述(如UCINET,KrackPlot,Inflow,PStart,Pajek)。

回顾社会网络分析方法的诞生历程可以看到,网络分析本是“为研究而研究”(如社会计量学和图论的衍生品)的“附属产品”。它将早已预存在人们脑海中的形象化的“关系”和“结构”用数理工具具象化地表达出来。这印证了一种理论产生的可能性:多学科交叉和融合易于催生新理论。而社会网络分析在组织和经济研究中得以放大和发展。

二、作为工具的社会网络分析

在20世纪70年代,社会网络学派一度十分活跃,在组织关系和社会网络方面提出了一系列有趣的结构主义的课题和研究方向。网络分析演进为一种思想与方法共生的跨层次分析的工具。

(一)分析的基本要素

网络的优势在于可以描述不同层次的关系。个体之间关系、组织之间的整体格局,还有网络中行动者在格局中的位置。但基本的网络分析,都使用方位(location)或节点(node)和位置(position)之间关系,测量关系(ties)、连接(connections)或是联系(links),或是论证关系的形态是如何塑造位置占有者的行为,并且如何影响其他人[4]。

(二)概念的演进

社会网络的基本思路是从结构来探讨问题。组织与经济学研究中提出的一系列社会网络概念增强了其解释力。可以把概念与思想按其重要程度与时间先后做一回顾,见表1。

从表1可以大致看到现有的指标多是对社会关系的静态刻画,但组织领域内关系性质和模式的纵向变化需要去揭示,网络的动态性、何时会有创新并能预测关系的深化或死亡需要去深入研究。当然随着信息化经济的到来,社会网络分析需要发现新的工具,尤其是用来掌握在网络中传播的各种信息的测量法以及大型网络内在凝聚力的宏观测量法。

有必要通过回顾组织领域内社会网络研究逐渐确立合法性的历史过程来思考社会网络未来发展的可能动向。

表1 社会网络概念演进

三、社会网络研究在组织领域合法性的确立

有迹可循的是20世纪30年代著名的霍桑实验,在这次实验中,心理学家和人类学家首例运用了社会网络图(sociogram)研究组织中的人际关系问题。从诞生伊始,社会网络分析就扎根于组织背景的研究中。作为一种能跨层次和有一整套测量工具和指标的分析方法,社会网络的研究覆盖面极广。研究层次上可以从微观延伸到宏观,论题上可以覆盖诸如个体认知、组织行为、组织理论和战略管理等领域。网络方法使得对许多理论思想——如资源依赖理论、制度理论、种群生态理论——的严谨检验成为一种可能。在此本文回顾其与主流的组织理论之间的对话和交融(见表2)。

表2 网络思想与组织理论的对话与交融

通过对21世纪之前经典研究的回顾,可以看到与组织有关的网络理论在繁荣发展。无论是从网络思维到世界观,还是从研究范围,从人际非正式关系到所有实体之间的关系;抑或研究的内容,从网络的结构到网络过程,无不反映了网络已成为一种人们广为接受的世界观,这也使得社会网络研究领域一些学者将其视为一种可能的渊源。

四、作为一种理论的努力

社会网络在经济与管理研究中一直以来存在两个分支:一个关注网络结构演化本身,一个更关注其作为一种治理机制的社会意义。这两个分支是相对独立发展的[5]。

第一个分支运用日益精细化的工具——这些工具是基于从新马克思主义理论到理性选择理论的各种理论视角——来分析和绘制行动者的网络。

第二个分支的文献在理论上是统一的,但在数据和方法上各异,这个分支是用网络来描述一种拥有较扁平化的等级制度,可渗透的边界和与其他组织有大量联系的组织形式[6]。

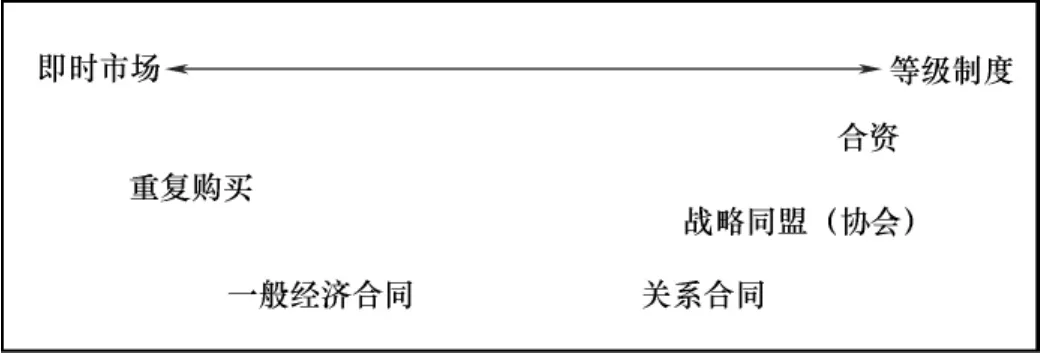

(一)治理机制的进向

根据威廉姆森的交易成本经济学,交易治理可以连续划分为“市场-层级”两种形式,后来又追加了“混合模式”(见图1)。而网络学派首先向威廉姆森宣战,公然宣称网络并不是“市场、层级”之间的混合模式,而是有自己内在“运作逻辑”的“第三种”治理方式[6]。更多的社会学家和组织研究学者进入市场和层级之间这片丰富的“未垦地”来尝试揭示“网络机制”或“网络背后的机制”。

图1 经济活动的各种表现形式[2]

事实上,网络作为一种理论的努力并不是从对图1中“中间地带”的关注开始的。它对市场、组织同样予以关心。有必要回顾这一方向上里程碑式的文献(见表3),来明晰社会网络作为一种“治理机制”理论尝试的可能性。

表3 网络作为“治理机制”

可以发现,“网络”在社会网络学者那里,在语义上已经跳跃了几个层次,它已经不再是普通意义上的“现实社会关系”的抽象表达,而是一种“组织”方式,实现了“名词”向“动词”的转化。这样的转化必然要求背后有实质的解释逻辑来支撑。

(二)治理机制的逻辑

嵌入经济领域的网络研究,无论其宣称发现了什么重要的“网络因素”或“规律”,实质上都遵循三种逻辑中的一种或多种: (1)功利性逻辑——效率机制; (2)法理性逻辑——合法性机制; (3)“未名”逻辑——基于“信任”的混合性机制[2]。

鲍威尔(Powell,1990)认为,市场的主要治理机制是信息传播,价格机制以及合约,层级结构的主要治理机制是科层结构,命令系统以及公司规章,而网络结构的主要治理机制就是信任关系与协商[6]。而笔者对此观点存疑,三种机制之间可能同时共存,各自发生作用,互不影响;也可能是共存互补,如社会网络可能促进合法性机制的运行;更可能具有相互竞争、相互替代的关系。究竟网络本身就是一个独特的机制还是背后这些明确或不明的机制在起作用?目前来看,还不明朗。所以,对网络作为一种机制需要更为审慎地对待。

组织领域的网络研究从最初带来分析方法上的飞跃,到今天成为组织内部、组织场域甚至市场不同层次不可或缺的视角,与其跟各流派理论的对话和融合有关。也与网络研究学者在社会心理、社会结构和生态群层面全方位的研究兴趣有关。但网络理论发展到今天似乎进入了一个“瓶颈期”,对社会网络研究的批判与反思之声也不绝于耳。典型的批判有:对其他理论发出的对话和批判视而不见,专注于在更为先进的计算机技术和物理世界中寻求灵感,痴迷于运用可视化技术来再现结构,而忽视了现实组织中的“复杂性”。

五、网络研究的批判与前景

对网络的现实主义立场批判主要来自三方面:一个批评是网络分析倾向于关注关系的结构而忽视关系的内容和背景[7]。第二个批评是它的静态性。第三个是对关系的关注是以忽视政治和制度为代价。

马汀·奇达夫(Martin Kilduff)和蔡文彬(Wenpin Tsai)从后结构主义视角出发,对社会网络谋求成为一种理论的发展给予深刻反思。

(一)一个来自后结构主义视角的批判

1.致命的自负

马汀·奇达夫和蔡文彬认为,一些网络研究者急于想创造一个新领域,不仅忽视了个体的能动作用,甚至宣称自己完全超越了对个体的考察。他们的代表性言论有:个体的研究是一个“死胡同”;结构主义者常常因为“‘个体’构念会玷污其研究而设法回避”;社会学家已被“误导去研究个体集合的属性而不是社会系统的结构本质”。这些言论反映出许多网络研究者相信他们对社会科学所采用的研究方法代表了一种“科学革命”,是其他个人主义化的社会科学研究方法所不能比拟的。社会网络文章的典型开头常常含有对那些先前侧重个体属性研究的研究者惯例性的抨击。来自社会心理层次和人口学或其他领域的问题可能会被一些网络研究者视为“非问题”。恪守上述传统的研究者颇为自豪地声称“在解释社会分化现象的出现时,根本不需要个体差异假设”。他们宁愿违背显而易见的事实(个体有不同的禀赋),也要坚持那令人生疑的研究传统(人之间的差异源自技术系统的差异)[8]。

网络学派到目前为止最为吊诡之处即是,从批判经济学“低度社会化”和社会学“过度社会化”出发,声称要将人的能动性放在一个“合理”的位置,但在他们自己编织的过于密集和抽象的“网络”中已经湮没了人的“声音”。

2.悬置的答案

马汀·奇达夫以自问的方式开始:是什么构成了一种理论?它是关于世界某些方面的一组因果关联的并使人们可以从中推导出可证伪的假设的概念集吗?或者,一种理论就是“对社会现实的一种抽象的、象征性的描述和解释”[9]。对一种理论的判断,究竟应该基于其预测事态发展的效度,还是基于其描述现实的效度?这些问题尚未有唯一答案。但他提出了一些任何社会网络理论可能都要求做出解答的问题,来审视这一理论是否具有潜力。

任何一种社会网络理论,都必须对网络的前因、后果问题做出解释,当然在回答时,必须跳出纯粹的网络论题,引入一系列宽泛的概念。对社会网络结构的描述能算是一种理论吗?相关概念的集合是否构成了一种理论?如果是的话,前提是需要有一种内在的逻辑关系把这些概念联系起来。而目前这种逻辑关系似乎还没有出现。总之,奇达夫和蔡文彬认为一个有力的组织网络理论,仍处于有待建立的过程中[8]。

3.后结构主义的修正

在后现代主义“解构”思潮下,马汀·奇达夫和蔡文彬提出了具有修正意义的后结构主义视角。他们强调后结构主义网络研究超越现有范式之处,就是强调了互动能以一定的方式创造出局部结构的集结,而这又保持了个体对小群体的主观解释的特性。后结构主义者接受这样一种主张:对现实的各种不同再现可以相互共存。“认为个体行动者对自己与他人相似性的认知是他与他人之间任何形式的‘客观的’相似性的一个直接的、可推导出来的函数,这一假设是极其脆弱的”[10]。后结构主义观的表现是,扩展组织的网络分析方法,使之能够与其他学术传统(特别是人文学科领域)有机地连接与融合。强调组织的变动性和个体的主观建构性对网络想当然的稳定性和客观性观点提出了挑战。

他们对现有的组织网络研究展开了激烈的批判和深刻的反思,不得不承认这可能正是网络成为一种理论的可能性努力。

(二)开放系统视角的启示

社会网络谋求成为一种理论,正是想负担起用“网络”视角去解释世界的重任。让我们回到网络世界的本来面目——我们已经接受作为开放系统的组织观点:世界是相互依赖或松散耦合的部件组成的系统,这些部件之间存在物流、能流和信息流。在这个“复杂系统”面前,网络的工具与解释机制都不足以负担起这“不可承受之重”。网络视角与开放系统视角何其相似。对系统的复杂性、易变性和松散性的考察成为二者的共同关注点。对实际网络的经验研究和结构特征分析和网络模型研究、网络动力学过程研究是开放系统视角下复杂系统学者们一直关注的重点[11]。

一批网络研究学者已经将视角转向了“复杂网”领域。研究不再仅仅关注焦点组织本身,而是关注整个组织领域。复杂性观点避开了以往的研究只关注单个组织的做法,而偏好于从整个组织领域的层次上进行分析。从复杂性的角度看,联结不足的领域往往过于无序以至不能适应环境变化;部分联结(或松散耦合)的行动者组成了适应场;而联结过度(或紧密耦合)的行动者则形成了拥塞场[11]。

以上是对于社会网络研究从百年前一种朴素的譬喻发展到今天如此纷繁复杂又令人着迷和困惑的理论的历史回顾,“Back to the future”是题中之义。

社会学家吉登斯在社会治理中提出了第三条道路的主张:超越传统左与右的政治分野,既主张建立自由竞争的市场经济,又主张政府应当扮演积极的角色[12]。而网络理论的前两条路(隐喻与分析工具)是其学术发展历史上诞生与演变过程中自然生发的结果,成为过去式和即将成为过去式。社会网络如果不想被遗弃、失去活力,就必须走“成为一种理论”的第三条路。第三条路是一种崭新的未来。事实上,反思笔者自己的思考出发点与行文构思和逻辑,不也正是为社会网络寻找到这“第三条道路”吗?

社会网络研究一直以来都倾向于是方法与现象驱动。放眼2000年后网络研究的前线,社会网络学者们各显奇才,有在玄妙艰深的数学、物理模型中寻求灵感者,有利用计算机和网络软件模拟现实者,有回到组织领域中去观察记录、访谈的人类学家。在组织研究中,社会网络学者只有认真去思考其他理论提出的问题,在不断与各种流派理论对话和交融才有可能获得一种理论“合法性”。如此看来,需要回答的问题很多。如被它挑战已久的交易成本理论肯定会迫不及待地抛出一系列关于网络成本的问题:网络的成本是何?网络和其他经济交易形式之间是不是可以比较?网络的效率和其他机制的效率如何比较?……

参考文献:

[1]理查德·斯科特,杰拉尔德·戴维斯.组织理论——理性、自然与开放系统的视角[M].高俊山,译.北京:中国人民大学出版社,2011.

[2]周雪光.组织社会学十讲[M].北京:社会科学文献出版社,2003.

[3]刘军.社会网络分析导论[M].北京:社会科学文献出版社,2004.

[4]MAESDEN PV,FRIEDKIN N E.Network studies of social influence[J].Sociological Methods&Research,1993(22) :127-151.

[5]POWELL WW,SMITH-DOEER L.Networks in economic life[A]//SMELSER N J,SWEDBERG R.The handbook of Economic Sociology.Princeton,NJ: Princeton University Press,1994:368-402.

[6]POWELL WW.Neither market nor hierarchy: network forms of organization[A]//STAW B,Cummings LL.Research in organizational behavior [C].Greenwich,CT: JAI Press,1990.

[7]GOODWIN J,EMIRBAYER M.Network analysis,culture,and the problem of agency[J].American Journal of Sociology,1994 (99) : 1411-1454.

[8]马汀·奇达夫,蔡文彬.社会网络与组织[M].王凤彬,朱超威,等译.北京:中国人民大学出版社,2007.

[9]ADAMS P,SYDIE,R A.Sociological theory[M].Thousand Oaks,CA: Pine Forge Press,2001.

[10](KRACKHARD D.Cognitive social structures[J].Social networks,1987(9) :109-134.

[11]EISEHNARDT K,BHATIA L.Organizational computation and complexity[A]//BAUM J A C.Companion to organizations.Oxford: Blackwell,2002:442-466.

(责任编辑:姚望春)

[12]安东尼·吉登斯.社会的构成[M].李康,李猛,译.北京:三联书店,1998.

From Metaphors to Theories:

Social Networks Study in Organizational Field

SUN Tao1,ZHANG Tian2

(1.Nankai University,Tianjin 300071,China; 2.Tsinghua University,Beijing 100084,China)

Abstract:This article reviewed studies on social network from historical perspective,and revealed how it established academic legitimacy in organizational studies field and how it tried to become the dominant trend of research paradigm.Social network experienced from the metaphor to analysis tool after adopting multidisciplinary technique.Complex society needed more explanations from pluralistic theories,so multiple paradigms emerged in the theory field.Social networks were tools for structure analysis and some concepts.It tried to find the possibility of becoming an interpretative theory in economic and organizational fields.

Keywords:social network; metaphor; tool; theory

作者简介:孙涛(1972—),男,南开大学继续教育学院助理研究员;张田(1984—),女,清华大学社会科学学院博士研究生。

收稿日期:2015-04-03

中图分类号:C912. 3

文献标识码:A

文章编号:1008-2700 (2015)