旅游廊道概念界定*

邱海莲,由亚男

(新疆财经大学,新疆 乌鲁木齐830012)

引言

“廊道”是景观生态学的重要概念之一,在近二十年的理论实践中逐渐拓展到遗产保护、文化地理等多个领域。各种类型的廊道都不同程度地涉及廊道空间的旅游开发问题,但又游离于旅游开发的边缘[1]。在国内外的旅游开发实践中,已出现各种以发展旅游业、增加旅游者游憩体验为目的的廊道空间,但由于概念界定不明,导致这些线形空间在开发旅游产品时或侧重于景观建设或与旅游线路相混淆,无法充分实现其在旅游开发方面的意义和价值。本文通过对旅游廊道相关概念的梳理,对旅游廊道的内涵进行界定。同时,作为一种实践上的应用,提出旅游廊道在边境旅游产品开发中的构建意义。

一、廊道概念及其衍生

景观生态学中,通常用斑块、廊道、基质三个元素来描述景观的基本空间形态结构。其中,“廊道”是起分割或连通单元空间作用的特殊带状要素[2]。Forman认为廊道在各种景观中均有渗透,并体现了交通、生态保护、审美等多方面的应用价值[3]。这种功能多样、价值复合、学科交叉的特性使廊道研究从景观生态学逐渐扩展到遗产保护、文化地理、旅游开发等多个专业领域,由此也衍生出了生态廊道、绿道、遗产廊道、文化线路、文化廊道、风景道、旅游走廊等多个内涵相似又相互区别的概念。汪芳又将这些相类似的概念进行归纳,提出“线型空间”的概念。为避免混淆,本文中统一使用“廊道”指代上述所提各相关概念。

根据研究对象的不同,目前研究较为成熟的廊道概念主要有三种类型:景观生态型廊道、遗产保护型廊道和旅游开发型廊道。

(一)景观生态型廊道

景观和生态功能是廊道的基本功能,这种类型的廊道包含了“生态廊道”和“绿道”。

1.生态廊道

生态廊道是着重体现生态服务功能的廊道类型。对于生态廊道的建设,关注点在于利用其分割景观格局、连通景观单元的结构特征,实现保护生态多样性。防风固沙、防止水土流失及阻隔污染物等生态保护功能。生态廊道概念是“廊道”概念最本源的面貌。

2.绿道

绿道是连接开敞空间、自然保护区和景观要素的绿色景观廊道,强调改善环境质量和提供户外娱乐的功能。以美国绿道管理与建设为例,1867年至今,美国完成了上千个绿道规划和建设项目。20世纪80年代,美国户外游憩总统委员会特别提出报告,指出绿道为居民带来的接近自然的机会。20世纪90年代至今,绿道运动已成为一项国际运动,世界上出现了从国际、国家到区域层次的绿道项目[4]。

从提出“绿道”这一概念的背景可以看出,绿道是在自然或人为廊道基础上,增加必要休闲服务设施建设而成的廊道空间,其建设的主旨是为市民休闲游憩提供更多的自然空间[5]。因此,与生态廊道相比较,绿道的人为性和实践性更强,在空间分布上多位于城市或人口密集的地区,起到连接城市与自然的作用。

(二)遗产保护型廊道

遗产保护型廊道是在“绿道”基础上叠加文化保护功能形成的廊道概念。这一类型的廊道又可以进一步细分三种形式:遗产廊道、文化线路以及文化廊道。

1.遗产廊道

从遗产廊道的发展脉络来看,它最初由绿道演变而来,即作为历史线路绿道与遗产保护相结合形成的区域化的遗产保护战略方法,而后逐渐发展成为独立的廊道形态。遗产廊道是集合了文化资源的带状景观,追求文化遗产保护和自然保护并举,同时兼顾经济发展、区域振兴、居民休闲和教育等多重目标[6]。带状地貌如河流、峡谷、运河等,以及道路和铁路线等交通线路,都是遗产廊道的表现形式。

遗产廊道是遗产保护区域化的实施策略,将自然和文化遗产合而为一。人类历史文明的重现是遗产廊道研究和开发的目标,重视对居民的文化和历史的宣传教育,重视历史人文精神的继承和弘扬。历史人文资源的价值解说以及历史文化旅游产品的开发是遗产廊道研究和建设的题中之意。

2.文化线路

文化线路是世界遗产保护领域21世纪以来的新动向。文化线路的官方定义出现在2003年世界遗产委员会的文件中,这一文件指出,文化线路是在自身历史发展演化中形成的陆地道路、水道或混合型通道,体现的是不同国家地区间在历史上的交往,包括商品、思想、知识和价值等多个维度,最终表现为文化线路上的物质和非物质文化遗产[1]89。

文化线路与遗产廊道都是建立在历史时期人类迁移与交流线路的基础上,保护有形和无形的文化遗产,并重视提倡建立跨界保护工作平台。但文化线路更强调线路在文化上的影响、交流和对话,遗产廊道则只是拥有文化资源的线形景观,更多地以经济振兴为目标,因此在历史真实性方面,遗产廊道的要求相对宽宥;文化线路是历史发展形成的路线,而遗产廊道经常包括近代乃至现代的遗迹和对这些遗迹进行精心地景观整理,并与自然保护相结合,注重其文化和休闲游憩价值。

3.文化廊道

文化廊道是基于我国线性遗产开发实际情况提出的。此概念最初由王立国等在遗产廊道和文化线路的基础上提出,他们将“文化廊道”定义为以建立在历史时期人类迁移或交流基础上的通道文化为基础,并拥有代表综合自然与文化环境的特殊线性文化景观,它代表了多维度的商品、思想、知识和价值的持续交流,具有历史的动态演变特征[7]。文化廊道由文化元素和空间元素组成,文化元素是廊道形成和发展的基础,勾勒出廊道的框架,是廊道的灵魂;空间元素是指廊道框架内与廊道的形成和发展没有直接关系,但具有重要历史或旅游价值的元素。

“文化廊道”并非独立于“遗产廊道”或“文化线路”保护开发体系之外,而是强调基于廊道文化本身的影响及扩散的时空范围;文化廊道的目的是实现线路遗产廊道区域整体的保护和开发,不受地域或历史连续性的约束,往往关注历史悠久、空间跨度较大的带状区域。

(三)旅游开发型廊道

景观生态型廊道和遗产保护型廊道分别立足于生态和文化的视角进行廊道研究,两种类型的廊道都不可避免地涉及旅游游憩功能,因为生态景观品质高、文化资源价值高的线型空间本身就是开发潜力高的旅游资源,旅游开发型廊道由此产生。

相对于景观生态型廊道和遗产保护型廊道研究的成熟,旅游开发型廊道的研究仍处于探索阶段,“旅游廊道”的提法多见于目的地旅游规划开发实践,如“大湘西旅游文化景观廊道”建设、“天山旅游廊道”构建等等,如果从旅游学术角度对旅游廊道的研究进行梳理,有三种概念符合廊道的线型空间特征,这三种概念分别是:风景道、旅游线路和旅游走廊。

1.风景道

风景道是起源于美国的旅游廊道类型。余青等通过对国外风景道的理论与实践的系统总结,认为风景道是具有景观、历史、文化、考古等多重价值,并以旅游和交通功能为主的特殊景观道路[8]。

由此可见,风景道的本质是景观道路,不同于景观生态型廊道和遗产保护型廊道,它的设计建设基于旅游者的需求和心理感受,致力于旅行和游览的结合,使旅游者的旅行效用最大化。

2.旅游线路

旅游线路是旅游者从居住地出行到达一个或多个旅游目的地游憩并返回居住地所经历的空间线路[9]。虽然旅游线路的空间模式呈现多样化特征,但旅游者从居住地到达目的地的空间位移轨迹则一定是线型的,从这个角度理解,旅游线路属于旅游廊道的范畴。旅游线路的概念弱化了旅游廊道的空间意义,强调旅游产品的组合与统筹安排,其追求的目标在于实现旅游时间安排的最优化方案。

3.旅游走廊

旅游走廊常常被理解为旅游观光的通道,然而其所包含的内容并不仅仅在此。李瑞等(2006)对旅游走廊的概念进行了深入的阐释,认为旅游廊道是以线型通道将旅游业所有要素进行联结聚合,实质是一种线型的旅游生产力空间布局形式[10]。其具体实现形式是以交通干线或山脉河流等带状旅游吸引物为轴,聚合相互联系紧密的各类旅游资源区,并以城镇等旅游中心为增长极形成带状旅游系统。旅游走廊是“点轴理论”在旅游产业空间组织上的应用。

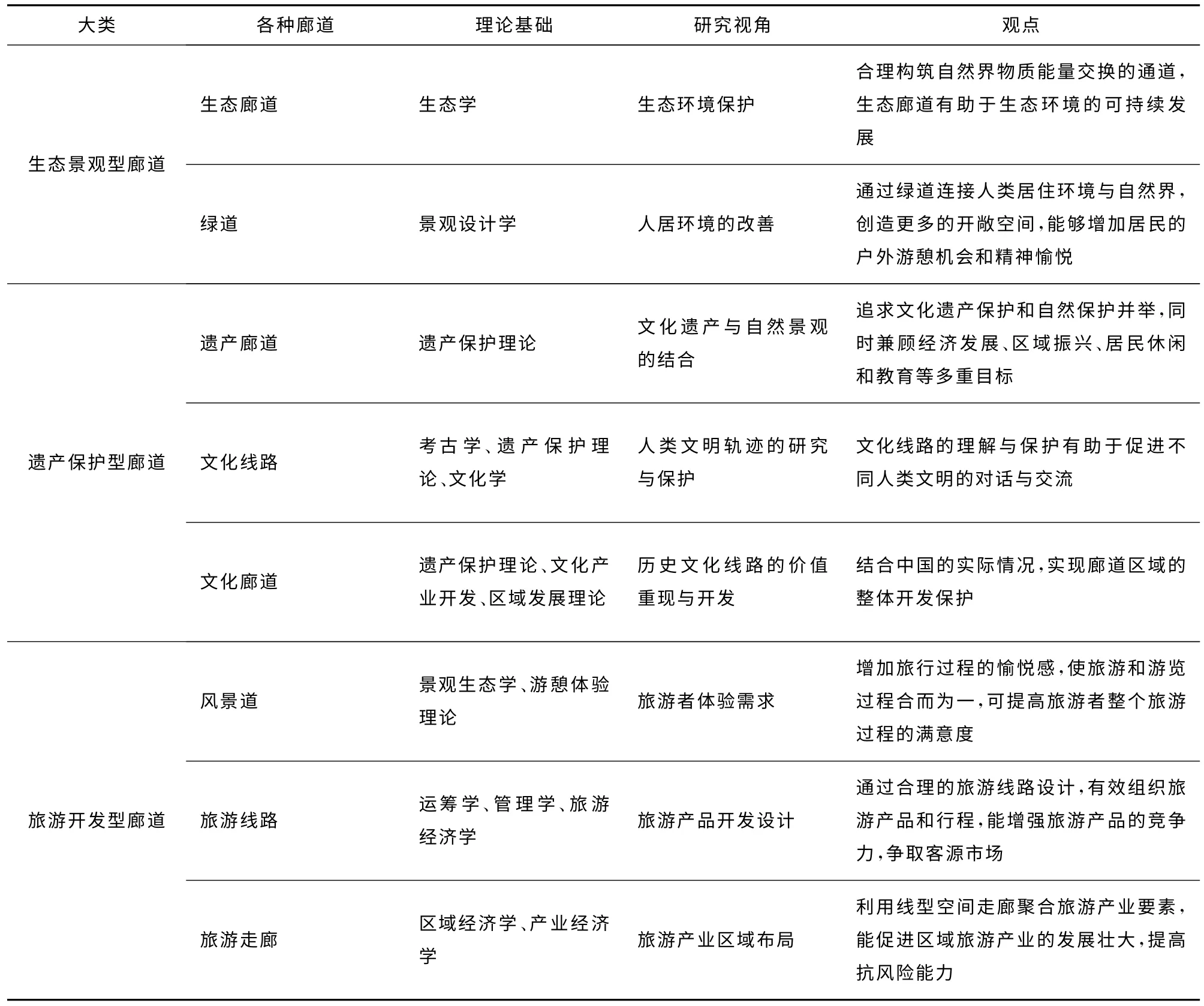

风景道、旅游线路和旅游走廊三种概念分别从旅游者需求、旅游产品组织和旅游产业聚合三个方面切入,各有侧重,但都不能完整地表达旅游廊道应当承担的功能。旅游廊道的概念应当对这三种概念进行整合,形成三个层次的复合体系。表1概括了各类廊道概念的区别。

表1 廊道各概念的差异比较

二、旅游廊道概念及特征

(一)旅游廊道的概念

基于上述分析,通过对已有旅游开发型廊道类型的归纳与整合,结合旅游产业自身特征,本文将旅游廊道概念界定为:围绕某一旅游主题或线索建立起的,能满足旅游体验需求的,包含各种旅游产业要素的线形空间。

旅游廊道的特征和意义可以从微观、中观、宏观三个层面加以理解。在微观层面,旅游廊道关注的核心是旅游体验需求,满足旅游者“游”“旅”结合的需要,提供动态观光审美的机会,提高旅游体验品质。在中观层面,旅游廊道对目的地旅游吸引物进行串联整合,强化旅游廊道主题,塑造统一旅游形象,增强区域旅游形象竞争力。宏观层面,廊道具有聚集产业要素的功能,促进廊道内产业要素的流动和配置以及各旅游目的地单元之间的合作,从而提升目的地整体的旅游发展。

(二)旅游廊道的空间结构

廊道的实践发展表明,旅游廊道空间结构与一般廊道结构相似,具有轴线、节点和域面等空间组成元素。

轴线是旅游廊道的基本骨架,主要由公路交通线或具有旅游产业要素聚集能力的山脉、沟谷、河流等线型吸引物构成;如流经中国、缅甸、泰国、老挝、柬埔寨和越南6国的湄公河就是中国西南边境旅游开展的最重要旅游廊道[11]。节点是旅游资源聚集区域和旅游集散中心与旅游服务设施集中区域;域面是旅游廊道辐射和影响的范围,这一范围以廊道轴线为中心,向两侧延伸,形成旅游廊道空间范围。因此旅游廊道是开放性的条带状空间,廊道的宽度和覆盖范围取决于轴线的集聚能力和廊道旅游产业发展的成熟程度。

以美国蓝岭风景道(Blue Ridge Parkway)旅游区为例,这一旅游廊道位于美国阿巴拉契亚地区的中部地区,以全长755千米的蓝岭风景道为轴线,旅游经济产业覆盖风景道沿线及周边百余县市,每年有超过了2 000万名的游客来此游览,旅游收入超过20万美元[12]。蓝岭风景道沿线以自驾车旅游为主要旅游产品,以此带动周边旅游县市的乡村旅游、休闲度假、节庆旅游、徒步、摄影、漂流等旅游游憩活动的发展,并形成不同规模的乡村客栈、葡萄酒庄园、特色餐饮、旅游购物、户外装备商店等旅游相关产业集群。

(三)旅游廊道的特征

线型空间是所有廊道的共有特征,旅游廊道内涵还应当具备旅游本质特性:第一,旅游吸引物串联线索;第二,旅游游憩体验空间;第三,旅游产业聚集轴线。

1.旅游吸引物串联线索

从旅游资源的角度,景观生态型廊道和遗产保护型廊道的构成要素——自然景观与文化遗产都是旅游吸引物,这些旅游吸引物以一定的空间秩序串联起来形成旅游廊道的基础条件。每一条旅游廊道应当拥有特定主题,以塑造独特的旅游形象,这一特定主题取决于旅游吸引物的内容。作为旅游吸引物串联线索,旅游廊道体现了旅游线路的部分特点。

2.游憩体验空间

旅游廊道是区别于点、面的轴线型游憩空间,线型游憩空间使旅游者的观赏体验由静态转化为动态,对旅游吸引物形成整体连续的理解。这种线型游憩空间允许旅游者获得更丰富的旅行体验,在旅行过程得到多种旅游交通形式的愉悦感受,如自驾车、徒步、自行车等都是旅游廊道适宜开发的旅游产品形式。

3.旅游产业聚集轴线

根据区域经济学的增长极理论和点轴理论,区域中具有资源优势的节点优先发展,发展势能延发展轴向外延伸,形成产业带,最终带动整个区域的经济发展。旅游产业的发展需要同时具备旅游吸引物、旅游企业服务、旅游支持保障以及旅游客流,这些要素在旅游廊道区域内的流动和配置,廊道的交通线起聚合轴和发展轴的作用,成为廊道内旅游合作和客流运行的通道。各相对独立的旅游空间由交通线整合为完整带状旅游空间,激发旅游资源开发活力,同时保证产业要素的流动,从而促进整个带状区域旅游业的发展壮大。

三、结论

旅游廊道的概念本身从相关廊道概念衍生发展而来,具有廊道的线型空间属性,如廊道的连通性、线索性、聚合性,同时又具有旅游自身的体验性特征。旅游廊道在满足旅游者体验需求、组织旅游产品与塑造目的地形象、促进区域旅游产业聚集与增长方面具有独特优势。

在旅游板块、旅游圈层和旅游廊道三种旅游产业集群模式中,旅游板块和旅游圈层的理论研究与实践活动已有较为丰富和深入的成果,但对于旅游廊道,实践超前于理论,迫切需要理论指导,旅游廊道的跨区域管理机制、合作模式、产品开发等问题值得进一步探索和研究。

[1]Wang F,Lian H.Research on progress and developmental tendency of the linear space[J].Huazhong Architecture,2007,25(7):88-91.[汪 芳,廉华.线型空间研究进展与发展趋势[J].华中建筑,2007,25(7):88-91.]

[2]Wu YL,Ming QZ,Li QL.Inquisitive study of cycle economy development in tourism destination city based on landscape ecology[J].Journal of Guilin Institute of Tourism,2008,19(3):330-338.[吴雅玲,明庆忠,李庆雷.从景观生态学视角探析旅游城市循环经济发展[J].桂林旅游高等专科学校学报,2008,19(3):330-338.]

[3]Lyu HY,Li ZH,Li JD,et al.Research development and main method of the corridor[J].Journal of Anhui Agri.Sci.2007,35(15):4480-4482,4484.[吕海燕,李政海,李建东,等.廊道研究进展与主要研究方法[J].安徽农业科学,2007,35(15):4480-4482,4484.]

[4]Liu BY,Yu C.Greenway networks planning of USA and its apocalypse to us[J].Chinese Landscape Architecture,2001(6):77-81.[刘滨谊,余畅.美国绿道网络规划的发展与启示[J].中国园林,2001(6):77-81.]

[5]Li W,Yu KJ,Li DH.Heritage corridor and the theoretical constructure of conservation of The Great Canal[J].City Problem,2004(1):28-31,54.[李伟,俞孔坚,李迪华.遗产廊道与大运河整体保护的理论框架[J].城市问题,2004(1):28-31,54.]

[6]Searns RM.The evolution of greenways as an adaptive urban landscape form[J].Landscape and Urban Planning,1995(33):65-80.

[7]Wang LG,Tao L,Zhang LJ,et al.Study on cultural corridor extent calculation and the construction of its tourism spatial structure[J].Human Geography,2012,27(6):36-42.[王立国,陶犁,张丽娟,等.文化廊道范围计算及旅游空间构建研究[J].人文地理,2012,27(6):36-42.]

[8]Yu Q,Fan X,Liu ZM,et al.The principle and applications of scenic byways abroad[J].Tourism Tribune,2006,21(5):91-95.[余青,樊 欣,刘志敏,等.国外风景道的理论与实践[J].旅游学刊,2006,21(5):91-95.]

[9]Shi CY,Zhu CG,Zhao YZ,et al.Research progress of spatial patterns of travel itineraries in foreign countries[J].Human Geography,2010,25(4):31-35[史春云,朱传耿,赵玉宗,等.国外旅游线路空间模式研究进展[J].人文地理,2010,(4):31-35.]

[10]Li R,Qu Y.Study on conception,capacity mechanism and development patterns of tourism aisle[J].Journal of Nanyang Teachers’College,2006,5(3):65-68,79[李瑞,曲阳.旅游走廊:概念、动力机制、发展模式研究[J].南阳师范学院学报,2006,5(3):65-68,79.]

[11]Pan SA,Liu JS.A study on cooperative tourism exploitation in the Mekong Sub-region[J].Tourism Science,2005,19(4):1-6.[潘顺安,刘继生.大湄公河次区域旅游合作开发研究[J].旅游科学,2005,19(4):1-6.]

[12]Yu Q,Gong LH.Research on construction of scenic byways recreation service[J].Journal of China &Foreign Highway,2010,30(3):14-19.[余青,宫连虎.风景道游憩服务设施建设研究[J].中外公路,2010,30(3):14-19.]