国际旅游度假的行为特征与知识意义

王艳平,程 玉

(东北财经大学 旅游与酒店管理学院,辽宁 大连116025)

一、引入问题

随着中国经济持续高速的增长,理所当然,越来越多的国人选择出国旅游。然而令人十分疑惑的是,目前关于国际旅游者行为的研究成果并不多,可以推断学者也不十分清楚度假者在国外如何生活。观察迄今国内所发表的相关文章,要么是基于统计学立场的经济分析[1],站在国家或地方政府立场上研究国际旅游竞争力[2],着眼于入境旅游,研究城市或著名景区的国际市场在哪里[3],要么是基于规范主义伦理价值观的旅游不文明行为批判,站在旁观者立场上并不复杂地解释了出国旅游者为什么会道德弱化[4],其实那种不文明在国内早已见怪不怪,只是到了国外即换成文明的背景,才让我们的不文明行为显得十分扎眼。与这两类研究相对,从个体——“我”的感受角度出发的国际旅游研究尚缺乏。都说旅游是一种体验,但到国际旅游这一领域,为什么学者就鲜从体验角度切入呢?也不尽然,确有个别学者从人类文化学角度研究了国际旅游[5]。笔者认为这与来去匆匆的出国观光、购物、著名景点主导导向等有关,学者出国多只是为了参加会议,进行深度国际旅游而非公干的旅游学者还比较少。国内旅游与出国旅游不一样,个体旅游感受的差异是本研究的出发点,本文仅关注那些非亲身体验而不得的感受,并努力将其提升至学问层面。

二、相关概念界定

学者多研究何为旅游,讨论内涵与外延,而对度假研究不足。在《旅游学》教材中,甚至没有度假概念出现。度假可认为属于默会知识范畴,如非要以语言表达,通俗地讲,旅游度假与走马观花即一站接一站的疲惫旅游相对,是以旅游的方式进行度假,典型情形是在一个地方游哉游哉地度过假期。旅游度假地是指创造出一种能够产生并提高愉悦欢乐感的环境(与吸引物相对),一个相对自给自足的目的地,拥有可以广泛选择的旅游设施与服务(与奔波的旅游相对),不同学者从不同角度给出了不同的定义描述[6]。旅游度假本身并不复杂,但欲以文字进行精准描述却又相当困难,各种非物质的精神需求原本就相互渗透,交织事物如果拆开了也就缺失了最初的价值属性,且不论是否容易拆得开。可以用诸多属性进行围堵式规定,如度假是一站式的惬意,以服务与设施部分替代资源,消磨时光,游憩本质等。

知识意义是教育学关于能力的一个专有的重要概念,其内涵多被理解为存在于若干关系之中,其中包括知识与外界的关系、知识与应用知识的环境的关系、在自然场景中的学习等[7]。在本文语境中,旅游的知识意义特指国际旅游者在异国他乡感受到的与生活世界的异同,度假情形下更容易导致更多发现并引向有深度的思考,从而产生创新性学习意义:是什么导致了异同,以体认方式强化书本上学到的知识,去发现知识原来还可以如此运用,进而生成一种由知识到衍生甚至创新的能力。

国际旅游即指跨国界的旅游,在本文特指由中国前往其他国家,以前往欧美先进国家度假为典型代表。行为即是指为了目的的决策、行动,行为特征在本文中参比国内旅游及国际观光旅游,旅游行为特征的研究内容一般包括旅游动机,住宿、交通、目的地之中何种为优先选择[8],旅游路线及旅游时间分配等。

三、国际旅游度假行为特征

(一)性价比心理

各种动机决定人们出国旅游的行为,但不能忽视国际旅游的高成本特征。一般而言,出国费用高、手续繁杂、旅途劳累,对发展中国家的居民而言,出去一趟实在不易。解决办法之一便是出去后多滞留些时间、多购物和多观光等,这一思路在机理上也大致吻合保继刚教授等早年提出的三点:最小的旅游时间比,选择知名景点,选择与居住地差异大的旅游地[9],但保教授没有提出多待些日子,估计保教授当时是针对国内旅游提出了最大效益原则。国际旅游的旅途时间其实很难大幅度压缩,到达目的地后滞留时间的延长就意味着旅游时间比的降低,在首次出国那样一个初级阶段里,旅游者可能还要力争多去几个地方,慢慢随着其他条件的变化,比如出国次数增多,看望在国外生活的子女等,国际旅游度假功能便可渐渐显现出来,心理层面对非常住地环境的急迫亲近欲也有所下降。这一逻辑适用于国际旅游中的某一种类型,也是今后的一种发展趋势,可谓具有类型代表性,而并不代表当前全体国际旅游者的特征。类型代表性不同于总体代表性,王宁教授曾以这样的精辟思路回敬了对案例代表性不强的质疑[10]。这实际上就引出了性价比视域,度假可以在某个维度上提高旅游的性价比。国际旅游走马观花,是为了将国际交通成本化解在各个景点上,而谋求度假的国际旅游者则不同,延长的滞留时间可以将交通成本化解到每日时光上,让花销获得最大的时间效益。

当然,随着国外滞留时间的延长,总成本也会提高,为此就有了对兼具旅游性质的探亲访友活动的思考,如看望留学中的子女,退休后出国与孩子同住半年等。从广义上说,探亲访友符合旅游的技术定义[11],所不符合的就是学者对旅游动机的规定,笔者不解的是为什么要把探亲访友、旅行等排斥在旅游研究范畴之外,那推给哪个学科研究合适呢?学科的严谨性固然重要,但苛刻似乎与旅游所蕴含的包容精神严重不符,也切断了旅游研究的营养来源,相悖于旅游让生活更美好的总目标。

(二)空间认知模式

与国内旅游相比,国外的旅游目的地对出国者而言相当陌生,这决定了出国旅游者十分关注空间认知,努力形成对旅行线路及环境的掌控感,失去空间把握会感到茫然。然而在组团出境游情况下,成员间以母语经常进行无关旅游本身的交谈,这也影响了对时空的观察和思考。在有限时间里力求多看些景点,以金钱换得移动效率,游客只需听从导游安排便可,如此也抑制了旅游者对空间的认知需要。许多国际旅游者记住了去了哪些景点,但不知道景点处于怎样的方位上,这也让旅游从常住地前往目的地这一过程的文化性有所下降。商业化无所不至,如果没有精心的设计与完善,文化必然后退。但在国际旅游度假的情况下,由于滞留时间如可达至少1个月,旅游者便可自行设计出游活动,如此便有助于旅游者关乎目的地国地方感的形成。

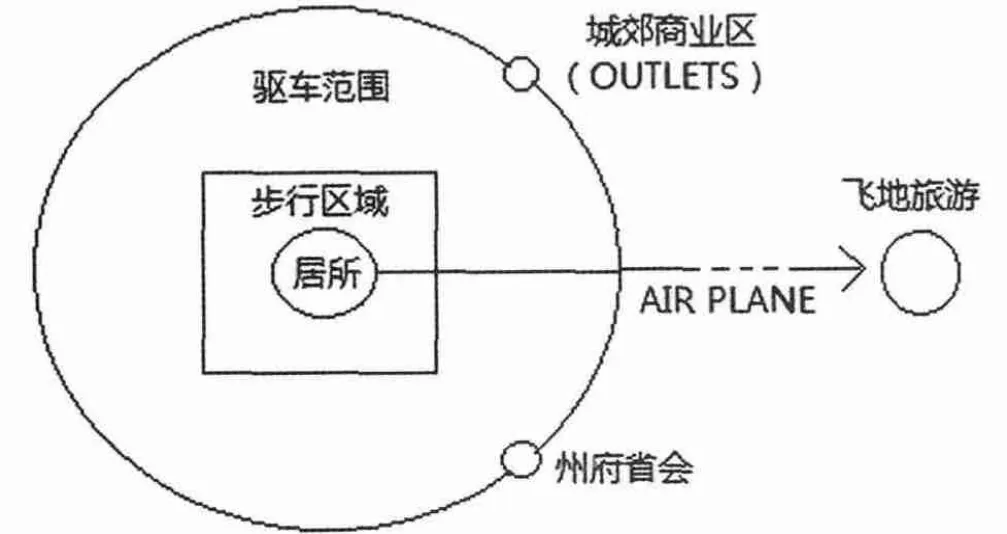

地方感是指旅游者与目的地之间所形成的一种文化情结,而步行有利于地方感形成,步行可以较为清楚地认识道路、边沿、区域、节点与地标之间的相互关系[12]。北京林业大学马宝建副教授也发表了多篇论文强调走行的旅游本质意义,其认为那是一种先验需求,完全依赖于现代交通工具可能会同时降低了人们对走行欲望的满足[13]。国际旅游者当然要乘飞机前往旅游目的地,但在到达后的滞留期间,在时间充裕的情形下(度假旅游者一般不会缺少时间),旅游者会以居所为基点,通过步行对附近社区进行空间认知,那种观察更细腻于一般的观光行为。进而,旅游者可以做每周一次或两次的短途旅游,以驱车为交通工具,在这个过程中可清晰地记住那些稍远一些地方都在居所的哪个方位上,需要多少车程等。在相对漫长的滞留期间里,旅游者也可做1~2次的远足旅游,点缀一下度假生活,这也让度假生活自然而然地具有了阶段性,因而度假期间的远足旅游还具有时间节点意义(图1)。

图1 国际旅游度假一种空间认知模式

图1提示了人类逐步扩大感知空间的一个过程。其实每个人从儿童到成年,就是按照这一规律以家为起点认知周边环境的,逐渐扩大认知,并在某个方向上首先实现突破,但由于儿时理性不足、记忆力不集中,会将当时获得的认知当作自然而然。成年后一般记不起小时候是如何一步一步扩大空间认知的,因而国际度假还具有重温空间学习的回归意义,即以成人理性重现幼时对空间的探索过程。

(三)旅游的知识意义

国内外文化反差大,国际旅游极易调动旅游者的求知欲望,尤其是前往发达国家,而前往不发达国家多生成一种人生意义。在国际旅游情形下,再言旅游是一种审美就显得与事实有出入,虽说可以用体验替代之,莫大陌生环境下,微弱的个人体验恐怕带动不起来目的地国的土地,敬畏在此时是压倒性因子。来到遥远的先进国家,敬畏心理可能会压制体验动机,感叹于先进国家历代积累下取得的优越生活质量,赞赏其当代人端庄工作、学习与生活态度,此时若只就体验而言体验似乎多有不妥,即便想体验也要抱着学习态度,怀敬畏之心,应主人之邀,或征得人家同意。此一时,彼一时,橘枳淮河分南北,这原本就是地理学的精髓。组团方式出国旅游,客观上可以起到削减敬畏感的作用。在异国景区内出现的汉语氛围也容易导致大声喧哗等不文明行为,那种氛围下的国际旅游其实是一种假体验,目的地国原本的真实性并非这样,既然“海外”旅游者喜欢这样,那便是旅游者自己的歪曲。笔者觉得,体验有时有种居高临下的感觉,即便是来到不发达国家,也应保持着某敬畏态度。基于上述分析并在国际旅游特定情形下,获得知识可能是旅游体验的根本所在,当然这不排除休闲、观光、游憩、体验、审美等功能成分的依然存在。

如果说旅游本质的核心是体验,在本文语境中竟然得到了一个意外——核中有核,核心分离,这是一个值得探索的学术新方向。假设不同类型的旅游都有一个统一的体验核,但核中核是否可以不一样,似乎也未尝不可这样思考。国外学者提出的社会或是旅游连续谱概念(Tourism Continuum)[14],也可以被用来变相地解释核中核现象。在社会发展十分缓慢的阶段,物以类聚,旅游似云如雾,纠集在一起,学者假定那一团定有其核并努力证明那核是什么,雾里寻异,鸡蛋里也未必没有骨头,但进入经济高速发展阶段后,某些因素发展很快,如交通速度已变为宽幅存在的影响因子,由步行到乘坐飞机,各种差异很大的速度同时存在,旅游在任何一个维度上,都可能受到两个相反作用力的影响,旅游被“拉长”了,物以类聚的旅游变成了一个“条带”,外核内所有内核都被一一拉了出来,整齐排列而成波谱,就在此时,新旅游替代了旧旅游。比如随着旅游经常化等,旅游原本并不经常,这让居住地附近的旅游具有了休闲特征,但同时也产生了远足的国际旅游,并不经常的国际旅游更凸显出蕴含于旅游中的知识意义。一核、两极、矢量性与波谱化,关于旅游的某种认识规律已被呈现出来。

在国际度假情况下,更可以让那种求知欲得以唤醒并能够落实。文化反差大导致国际旅游者注意力敏感,特别愿意优先游览那些此前已知的著名景点,这是截面分析得到的逻辑。而度假旅游因滞留时间长,可以观察那些非旅游吸引物,距离真实的国外更近一些。如去当地人常去的超市、教堂和商业区,融于当地本国人中(对旅游者而言是外国人),与他们同场体验地方的餐饮文化,感悟氛围及真实的后台生活,这又是一种历时认识。截面分析与历时认识两方面都恰到好处,难得的一致性让国际旅游度假引领国际旅游真实性。

这里以关系自然现象的时差、时区为例。由于是度假旅游,旅途中的旅游者不会过多分散精力用于想象到达后的种种场景,因而会用心关注飞机内外的情况变化。在前往美国或由美国返回的旅途中,当客机由西向东飞行,由于与太阳相向或背向而行(实则因地球自转),飞行时遇昼则昼短,遇夜则夜短,反之由东向西飞行,飞机与太阳同向运动,遇昼则昼长,遇夜则夜长。途中经过国际日期变更线,日子被“莫名其妙的多了1天”或“少了1天”,但总的时间数并未变。虽然每个人都在中学时学过相关知识,但能够记住机理的人并不多,有体认经验的人则更少。美国很遥远,但地球并不大。国内旅行因飞行时间短,有心者也顶多能计算出向西飞因顶风而耗时要长一些,一般不会注意到昼夜长短变化。美国横跨多个时区,各时区使用各自时区的时间,这对各地居民每日生活十分有利,毕竟跨时区的旅游活动具有不经常性,日常生活还是采用常住地自己的时间为好,因而飞机起降都以各自的当地时间为准,时间转换工作则交予航空公司,居民则不为企业或政府承担转换时间之麻烦。与此对照,我国全域都使用北京时间,方便了跨时区管理,但也让东8区以外的居民承受着心理负担,比如西域在夏季该黑不黑,该亮不亮,在晚上10点天可能还亮着。

(四)三个依赖

来到遥远的异国他乡,语言不通,国际旅游度假者虽比一般的国际旅游者好一些,多少有时间适应新环境,但内心还一定程度上保有恐惧感,进而表现出三个明显特征:依赖于导游、旅行团或在目的地国生活的亲朋好友(人的依赖),依赖于银行卡(财的依赖),以及依赖于可与国内保持联系的通信设备(物的依赖)。多数旅游者听不懂目的地国语言,难辨方位,对翻译人的依赖不言而喻。在度假情况下,随着滞留时日增加,可以在暂住的居所附近独自散步,适度地向远走走。尽管国内外存在很大差异,但同为人间,很多方面单凭观察就可以相通,金钱消费更可以解决很多问题,而且通过消费可以实现在异地的存在感,一定程度上克服恐惧心理,因而国际旅游度假者非常关切国内银行卡在国外使用时是否顺畅,时刻关注消费限额和还款日期这两个指标。国际旅游度假者虽滞留时间较长,但总是要回国的,旅游期间并非总是沉浸在旅游世界中而不管不顾,可能每过几天就要与国内联系,关心国内资讯,一旦生活世界发生了与己相关的变化而自己却全然不知,那无疑是拿个人的既有或将要拥有冒险。生活世界一旦破损、崩溃,旅游世界岂不是皮之不存,毛将焉附。

四、生活之美:国际旅游度假的特色收获

常规旅游因滞留时间短而难以深度体验,国内旅游情况下,还因出发前对目的地文化已有一定的了解,导致某些旅游者在游览中并不上心。虽说旅游是一种仪式[15],但有仪式感的旅游者几何?也可能因国内旅游被认为尚有机会再次游览,这种心理让当次的旅游态度并非很严肃。国内旅游者在一般情况下较难形成淡定而认真的心态去观察目的地的民生情况,但国际旅游度假者因去的地方远,滞留时间长,住上1个月甚至半年,滞留期间就会有种像异国居民那样生活的感觉,容易做到换位思考和从换位中回来。

以笔者中的个人经历为例,一个月有余地生活在美国佐治亚州亚特兰大附近的Athens,期间还做了一次5日纽约之旅,尽管互联网时代让获取远隔的信息变得十分容易,但还是改变不了在目的地获得了许多意外收获的事实。为具体说明那种知识意义,这里罗列若干感受:①纽约时代广场因历史与标志性作用而著名,其占地规模远非天安门广场那样宏伟,两者相比几乎就似判若两类物;②原本知道downtown是商业区的意思,但在纽约发现还有uptown,此种情况下似乎应分别翻译为上商业区与下商业区,那情景有些像我们寺庙的上下院之分,这意味着对地形文化的理解原本就不分国籍;③在美国机场乘客登机之时,人们在进入前分布零散,进入后则自动成序,按照老弱病残、高端舱、俱乐部会员、一般乘客等几个层次进入,只需听广播指引,没有蜂拥排队现象,可谓对人性化管理拿捏到了精准地步,而即便在先进国家日本,机场登机时也是需要排队的,可以看出不同大陆的民族性差别很大也很微妙;④纽约市的路人很多,人车移动很有秩序,拥而不堵,广大乡村地区(county area)居民则非常有礼貌,车让行人,环境优美,没有环境卫生问题;⑤美国的食品、服装、汽油等生活必需品价格要低于我国,房价也看似比我们便宜,地大物博、人口密度低,超市及商场只有1层而绝无楼上与地下,商场也配备宽广的地面停车场;⑥道路交通很复杂但很容易解读,任何一个转弯处地面上都有显著标识,且考虑了驾驶员在行驶中的阅读方便,箭头粗长,转弯箭头呈弧形,而且左转时在路中央还设有缓冲带,在任何驶入主路的路口,地面上都书写着“停”的标志,体现了管理者对他人生命的尊重,十分敬业,追求稳定的工作效率与工程质量;⑦十分少见高楼大厦,广漠环境,随处都是森林地,景观树都以木屑培根,经济潜能巨大,最大限度地消耗世界资源,简约地利用本国物质资源,地震对其GDP总量不会有什么影响;⑧在超市和位于外埠即出城口的奥特莱斯名品专门店区,比比皆是妻购夫随,牵手而行,家庭全员集体出游,美国人也很注重家庭间非经济交往;⑨美国道路两侧草坪还兼具收集雨水及排水功能,草坪通过宽敞泄洪谷,在上主路的入口之下铺设有涵管,而且草坪上的马葫芦(窨井)高于地面几寸,雨积水可直接畅通无阻的从四周汇入窨井中;⑩在那里很少见到环卫工人扫大街,只有在早晨或上午,有时会见到有人用风机吹散落的树叶、杂草与泥土,只需吹到草坪上即可,偶见环卫工人在扫垃圾。

作为旅游专业人员,以及因对温泉旅游情有独钟,作者特别留心了一些现象:①美国铁路交通的分布远非星罗棋布,很多地方没有铁路交通,在佐治亚州可偶见铁路,但要想见到火车确实很难;②那里几乎没有公共浴池和洗浴中心;③美国的温泉主要分布在临近西海岸的西南与西北,即在加利福尼亚和西雅图附近,在东南的佐治亚州确有一处叫做warm spring的温泉,很类似我国有些地方将温泉称作暖泉并兼地名的做法,美国总统罗斯福曾在这里疗养过,但现在处于不景气状态;④在佐治亚大学图书馆查找中文旅游文献,结果只查到《旅游学刊》与《大连民族学院学报》,未见其他旅游刊物,可见国际化不应是一句空话;⑤在曼哈顿等历史悠久的繁华大街,可看到多个教堂与图书馆,商业空间与非营利公共场所互为邻居。

五、国家精神:国际旅游度假的深度指向

国际旅游度假的知识收获量很大,但内容倒也零散,万物归一,皆可归于目的地国的国家精神。锐意进取,乐观向上和注重实效,以行动求生存,以效果定优劣,以进取求发展,有学者这样概括美国精神[16],或曰美利坚或美国民族精神。且不论美国精神中缺少什么,如人际冷漠、大街小巷都不热闹等,以及批评其立足于资产阶级唯心主义和极端个人主义的哲学基础,即便是极端个人主义,也有大气与丑陋之分,但在思想、技术、实践、制度等方面的创新,其不仅值得我国学习与借鉴,美国引领世界也是一个不争的事实。

世界旅游组织认为,遗产是国际旅游者的吸引物,将近40%的国际旅游涉及遗产与文化,遗产旅游乃深度接触其他国家自然景观、人类遗产、艺术、哲学以及民俗方面的旅游[17]。这是指向客体的研究视角,遗产资源的文化很厚重,可以引导深度体验。在我国也有学者研究深度体验,但却是指向主体地谈深度,似乎深度是指旅游者境界,达不到那个境界被归为随意的旅游者,其实深度(serious)与随意(casual)两个词都是取自社会学,是外国学者原创,经国外与国内旅游学者的中介而传到我国旅游学界[18]。指向客体还是主体指向,在国际旅游度假语境下,只要存在于那个环境中,较长的滞留时间可以让每个人到达深度体验层面。因此可以不必事先就以遗产为吸引,期望着去国外深度体验,那样会把意外之喜搞没了,也不必把深度体验赋予所谓的高素质旅游者,那样似乎是在歧视一般的旅游者。一旦走出景区,社会之更大也抑制了某些忘乎所以的国际旅游者,即便是同一个人,度假时的行为也比旅游时相对规范些,这是由于旅游客体最为广泛地扩展到目的地国全部的生活世界所致。

滞留期间既然要去纽约旅游,看看美国第一大城市,自然会想到参观“9.11”遗址。当两个巨型落水方池展现在面前时,第一眼感受到的是震撼,原本的参观心理被涤心所替换,每个逝者的名字都被刻在凭栏台面上,上面还有若干拼写似国人名字,周边有很多志愿者在守卫着,轰鸣水声让身处闹市的这一空间显得格外寂静。落水汇入池底,池底中心还有一小方池,水最终汇入小池中,而谁都无法看到那内池底。生命逝去,而精神周而复始,入地之水总是要回来的,可谁又知道每滴水的路径?作者在参观时深深感到,美国精神主导下的遗产设计何止是与众不同,如何纪念事件遗产,美国人完成了从碑铭到作品的转换。自由女神像在当今看来并不是高大得不得了,岛上还配备了中文电子解说系统,貌似国内的一个4A景区。一旦想到发现新大陆后那些漂洋过海的开拓者们,就不得不设问那些国家的哪些人会选择冒风险移民,为自由而艰辛前往,这一点很像经典的旅游者,到达后他们却在目的地成国了——一个联邦国家,这不难让我们理解美国的国家精神究竟是什么。大型超市门前主道附近总是飘扬着大大的国旗,这既是在招揽生意,也让人感觉到爱国在美国精神中的分量,爱国不一定只在政治语境中表述,爱国之心应渗透到工商活动和日常生活中,是一种非被要求地发自内心,如在国歌中将右手放于心上,在国际赛场上获得冠军时披上国旗,这些似乎都是美国精神的原创而非属于其他国家。

六、结论

本文通过研究得出以下结论:第一,可以从体验视角研究国际旅游,目前还缺少此类研究成果,可站在知识意义的立场上展开讨论;第二,度假是国际旅游的一种,其有利于对目的地国的深度体验,那种体验不仅限于对作为遗产的旅游吸引物的观赏,任何环境下的社会存在都可作为感悟异地生活之美的资源;第三,从实用角度出发,研究了国际旅游度假的行为特征,提出了性价比心理、空间认知、旅游的知识意义和三个依赖共4个概念;第四,认为国际旅游度假的深度指向,最终将落脚于目的地国的国家精神上。

[1]Zhao XP,Wang L,Zou HP.Review of forecasting methods of international tourism demand in destination country[J].Tourism Tribune,1996(6):28-32.[赵西萍,王磊,邹慧萍.旅游目的地国国际旅游需求预测方法综述[J].旅游学刊,1996(6):28-32.]

[2]Wang DG.A comparative study on the competitiveness of China's provinces in international tourism[J].Economic Management,2004(21):65-70.[汪德根.我国各省份国际旅游竞争力比较研究[J].经济管理,2004(21):65-70.]

[3]Xu F.Market segmentation and positioning research on Chengdu international tourism marketing[J].Tourism Tribune,2008,23(2):36-40.[许 峰.成都国际旅游营销的市场细分与定位研究[J].旅游学刊,2008,23(2):36-40.]

[4]Xiao H,Shi CP.Analysis of uncivilized behavior of Chinese citizens who travelling abroad[J].Business Economy,2008(7):103-104.[肖卉,石长波.中国公民出境旅游不文明行为分析[J].商业经济,2008(7):103-104.]

[5]Huang H.On the application of cultural anthropology in the international tourism market:Taking Japanese outbound market to China as an example[J].Tourism Tribune,2001,16(1):43-46.[黄 海.文化人类学在国际旅游市场中的应用:以日本旅华市场为例[J].旅游学刊,2001,16(1):43-46.]

[6]Chen DT,Wu RW.Study on planning features of tourism resorts and applicability of planning and design regulations in existence[J].Tourism Tribune,2001,16(5):59-62.[陈东田,吴人韦.旅游度假地规划特点及现有规划设计规程的适用性研究[J].旅游学刊,2001,16(5):59-62.]

[7]Zheng TN.The absence and recovery of meaning of knowledge in learning in school setting[D].Shanghai:East China Normal University,2004:30-50.[郑太年.学校学习中知识意义的缺失与回复[D].上海:华东师范大学,2004:30-50.]

[8]Liu C.A society to mass tourism:The theory of modern tourism behavior and motivations[J].Journal of Inner Mongolia University(Humanities and Social Sciences),2000,32(4):98-102.[刘纯.走向大众化旅游的社会:论现代旅游行为与动机[J].内蒙古大学学报(人文社会科学版),2000,32(4):98-102.]

[9]Bao JG,Chu YF.The geography of tourism(the revised edition)[M].Beijing:Higher Education Press,1999:30-33.[保继刚,楚义芳.旅游地理学(修订版)[M].北京:高等教育出版社,1999:30-33.]

[10]Wang N.Representative problem of case studies and sampling logic[J].Gansu Academy of Social Sciences,2007(5):1-4.[王宁.个案研究的代表性问题与抽样逻辑[J].甘肃社会科学,2007(5):1-4.]

[11]Fu XJ,Wang YP,Peng J.Home town of tourism with basis of personal heritage[J].Tourism Overview(The Second Half),2013(4):311-313,317.[傅显进,王艳平,彭建.基于个人遗产的省亲旅游研究[J].旅游纵览(下半月),2013(4):311-313,317.]

[12]Hall CM,Page SJ.The geography of tourism and recreation[M].Zhou CJ,He JM,trans.Beijing:Tourism Education Press,2007:246-251.[C.米歇尔·霍尔,斯蒂芬·J.佩奇.旅游休闲地理学[M].周昌军、何佳梅,译.北京:旅游教育出版社,2007:246-251.]

[13]Ma BJ.Panorama moving,migrating vacation:Thinking and suggestion to the tourism overall planning in the Fanjing Mountain from the tourism viewpoint of walking[J].Tourism Forum,2014,7(4):45-49.[马 宝 建.全景式旅游、迁徙式度假、流动式休闲:“走行”旅游观视域下梵净山旅游景区总体规划的思考和建议[J].旅游论坛,2014,7(4):45-49.]

[14]Chen LK.Applying“paradigm contending”to tourism research:Taking“authenticity”tourism research as an example[J].Tourism Tribune,2013,28(1):30-38.[陈丽坤.“范式争鸣”在旅游研究中的应用:以“本真性”旅游研究为例[J].旅游学刊,2013,28(1):30-38.]

[15]Zhao HM.A study on the application of ritual theory in tourism research:Comments on“Tourism as Ritual:A General Theory of Tourism”by Nelson[J].Tourism Tribune,2007,22(9):70-74.[赵红梅.论仪式理论在旅游研究中的应用:兼评纳尔什·格雷本教授的旅游仪式论[J].旅游学刊,2007,22(9):70-74.]

[16]Wang Y.From the American spirit to pragmatism:And the theory of contemporary American values[J].Journal of Nanjing University(Philosophy,Humanities and Social Sciences),1998(2):34-40.[王岩.从美国精神到实用主义:兼论当代美国人的价值观[J].南京大学学报(哲学·人文·社会科学),1998(2):34-40.]

[17]Timothy DJ,Boyd SW.Heritage tourism[M].Cheng JN,trans.Beijing:Tourism Education Press,2007:1-10.[戴伦·J.蒂莫西,斯蒂芬·W.博伊德.遗产旅游[M].程尽能,译.北京:旅游教育出版社,2007:1-10.]

[18]Long JZ,Wang S.Serious leisure and happy life:A localization study based on Chinese senior group[J].Tourism Tribune,2013,28(2):77-85.[龙江智,王苏.深度休闲与主观幸福感:基于中国老年群体的本土化研究[J].旅游学刊,2013,28(2):77-85.]