新常态下中华文化的解构与建构

李璐

(杭州师范大学,浙江 杭州 310000)

【传统文化】

新常态下中华文化的解构与建构

李璐

(杭州师范大学,浙江杭州310000)

中华文化的深厚底蕴贯穿于社会建设的始终,可以在任何时期、国家随机体现其生命力,而体现其生命力最好的表达方式就是用文化的厚重与人类的社会实践相统一,在相互推进运动的过程中谋求整个国家的进步。在提出新常态的特殊发展时期,笔者尝试重新界定中华文化的概念,即一种凤凰涅?浴火重生式的文化,是一种在解构传承之上所体现出的发展式建构。

新常态;中华文化;解构;建构;发展;传承

一、中华文化在新常态下的解构与建构

常态,即一种正常的状态。新常态,就是在事物发展中存在不正常状态之后经过调整、完善又恢复到一种正常的状态。主要表现为否定之否定规律,从常态到非常态再到新常态的否定之否定中逐步发展。习近平总书记在2014年5月考察河南的行程中第一次提到“新常态”。他说:“我们要从当前中国经济发展的阶段性特征出发,适应新常态,保持战略上的平常心态。”[1]习近平总书记所提出的“新常态”主要是针对中国社会发展经济的客观情况。当前属于中华文化的战略机遇期,面临世界多元文化的冲击,世界不同国家不同民族的文化与中华文化相碰撞,中华文化螺旋式上升的过程就显得颇为重要。笔者认为新常态中的“新”指现今社会中华文化发展的新面貌、新机遇及新挑战;“常”是指中华文化源远流长的稳定性;“态”是指对文化传承与发展中社会大众的态度。在新常态提出的特殊背景下,中华文化迎来了重大发展机遇,在秉承优秀中华文化精髓的同时以时代特征来完善自身,以马克思主义理论基础为主导,发展中国特色社会主义先进文化。当前,在中国社会的特殊视域中,中华文化的传承、发展与新常态环境下的解构、建构属于社会历史进程中遥相呼应的两个方面,既涵盖了中华文化在传承中的发展过程,又融合了中华文化在新常态下解构中建构的根本性内涵。中华文化在喧嚣纷争中逐步提高了中国在世界文化领域平台中的话语权和被认同度。

二、传承与发展以及解构与建构

(一)解构与建构的话语性内涵

传承与发展,解构与建构,是一种辩证法式的相对论的体现。中华文化在历史的年轮中世代传承,同时也伴随着某些元素的解构,即消除一些与社会发展局面不相符的陈旧元素,在逐步发展的过程中,重新建构某些新的元素,以促进自身的文化本体符合社会发展的客观规律。解构概念源于海德格尔《存在与时间》中的“deconstruction”一词,原意为分解、揭示等意。西方哲学世界中对解构的本质意义至今都没有特定的解释。某些国内学者对西方的解构理论理解为一种特定的事物打破之后的重建,这是一种不客观的认识,主观成分较多。笔者认为,解构一词在中华文化传承与创新的过程中也许存在一种特殊的意义,即在深刻的自我剖析之上所排斥的异质元素。中华文化革故鼎新的本质特征也可描述为在自我解构中自我建构,在自我建构中自我解构,以体现出在世界发展的一种动态过程中了解事物、剖析事物。当前,中国正处在变化不断的重要战略期,“在网上流传着一种观点,肆意否定中国五千年的文明史,否定中华文化等等”[2],这种言论可理解为中华文化在创新过程中不可避免会受到异己元素的影响。如2015年天津歌剧院剧团演绎了一场《茶花女》的音乐会,其中不乏许多国内外知名的表演艺术家,演出过程中剧团不仅以剧本中的丰富内涵为核心,且独特性地融入了人力车、纸牌、京剧脸谱等,强化了中华元素的符号,但对某些影响民众价值观的异质元素并无过多的阐述,如上流社会一些人的奢侈生活等。这即是中华文化对国外文化元素一种有力的解构,即在原有的中西方文化交融中建构一种中国式的“茶花女”。

(二)在传承中潜移默化地解构

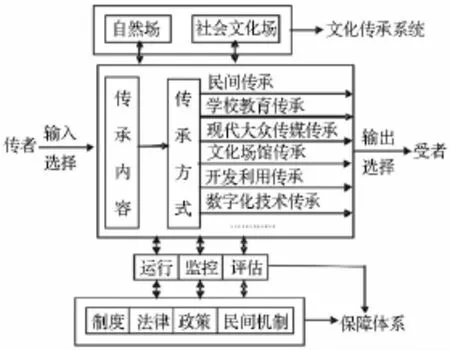

“传承”是中华文化在前进中不可忽视的本质精髓,当前中国的高速发展必然以中华文化的深厚底蕴为依托。学者段超曾对中华优秀传统文化的历史传承有较为具象的图形,如图1所示。

段超提出:“传承场和保障体系既是中华优秀传统文化传承体系的一部分,也是它的环境系统……”[3]图1基于控制论和信息论的理论充分说明了中华文化有其自身的传承体系、传承内容和传承方法。笔者认为,在运行、监控、评估的三个重要阶段,即解构阶段,在解构行为发生的基础之上才可以有效地进行传承体系的行为模式。为保障传承系统合理运行,保证社会大众在接受中华文化时能做到去除糟粕、取其精华,解构所带来的意义在中华文化传承的本质上有了一种新的阐述方式,即解构中华文化中旧的话语体系,在建构中发展新的认同力量。从中国的历史发展脉络看,“改革开放后,一元文化形态渐渐解构,追求多元化的文化时代逐渐呈现”[4]。这种多元化呈现的方式必定立足于继承优秀传统文化之上,逐步解构碎片化的、被社会大众所厌弃的、不符合社会发展进步规律且存在弊端的文化。笔者认为:中华文化在潜移默化的传承中解构,在时代的发展中建构是文化传承体系中的要点精华之所在。

图1 中华优秀传统文化传承体系图

(三)在建构中发展

学者林华曾提出:“文化在当代中国文化格局中已然边缘化的尴尬现状。”[5]笔者认为,这种说法有待考证。在岁月的长河中,社会剧烈的变革并非以人的主观意志为转移,中华文化在发展中无法左右客观形势的严峻考验。换言之,中华文化是在特殊的时代背景下经过外力的冲击才能在建构中发展,而中华文化的建构是基于对优秀传统文化的传承。在新常态提出的背景下,中华文化在传统继承之上正在愈加快速发展,尤其是经济全球化和世界多极化格局形成的时代条件下,中华文化在世界的舞台上正持续发光发亮,如中国文联加入“国际艺术理事会及文化机构联合会”,在开拓国际文化市场的同时逐步探索发展的步调,引导中国的马戏团踏入美国的文化舞台,带领中国的杂技团赴挪威、匈牙利、俄罗斯举办演出,积极争取国际文化艺术话语权。历史上,中华文化曾在社会形态发生质变,但同时其精华能世代相传且经久不衰,这不仅体现了中华民族生生不息的动力源泉,同时能在新常态下的时代语境中体现出一种新的价值属性,即在传统文化形态之上依据当前社会大众的审美观念所创造出的新事物,将传统与现代相结合,可谓精妙绝伦。如百度公司的名称即来源于南宋诗人辛弃疾的作品《青玉案·元夕》中的诗句:“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处。”在互联网盛行的时代,百度的价值取向自然不言而喻,网民在浏览网页的同时即可感受到传统文化穿越到现代的美妙滋味。再例如,联通公司的形象设计标志是一个硕大的红色中国结,类似的案例不胜枚举。这在一定程度上提醒着社会大众,中华文化博大精深,包容周遭一切,与时代趋势相融合,与时代背景相对话,在新常态的语境中历久弥新。这都说明在这特殊的时代,中华文化基于传统文化的深厚底蕴中愈走愈远,在建构中华文化的世界平台中体现出良好的历史积淀和传承创新的优秀品质。

三、结语

中华文化为中国的发展提供了源源不断的精神物质财富。在新常态的背景下,中华文化与国际接轨的同时提倡维护固有之精髓,与多元文化交融,把握好“适度”原则,在传承中发展,发展中创新。与此同时,推动创造性转化,将传统与现代相结合,拓展文化市场,确定文化发展体系,合理配置的同时做到有机整合。中华文化在新常态的环境引领之下,为中国社会的发展奠定深厚基础之上多元共生,其传承与发展世代相传,永不停歇。

[1][2]李孝纯.谈谈中华文化的精神特质与时代价值——学习习近平总书记关于中华优秀传统文化的重要论述[J].江淮论坛,2014,(6):25-30.

[3]段超.中华优秀传统文化当代传承体系建构研究[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2012,32(2):1-6.

[4]杨凤城.中国共产党与当代中国文化发展研究[M].中共党史出版社,2013.14.

[5]林华.中国传统文化研究:现状、定位于发展取向[J].江西社会科学,2009,(5):227-230.

【责任编辑:周 丹】

D61

A

1673-7725(2016)07-0095-03

2016-05-05

李璐(1990-),女,甘肃兰州人,主要从事思想政治教育与文化传承创新研究。