乾隆时期文字狱高潮的表现及其产生原因

单 敏

(内蒙古大学历史与旅游文化学院,内蒙古 呼和浩特 010000)

【文史论苑】

乾隆时期文字狱高潮的表现及其产生原因

单 敏

(内蒙古大学历史与旅游文化学院,内蒙古 呼和浩特 010000)

乾隆朝中后期,尤其是乾隆四十二年(1777)之后,文字狱案件数量骤增,这是许多因素共同作用的结果。究其原因,在于乾隆中后期文化政策的突变;乾隆作为满族人,自卑心理增强;乾隆对社会主要矛盾的判断失误以及欲通过文字狱案件的严惩达到巩固统治、加强社会控制的目的等。在此,笔者主要从文化政策的演变及帝王心理等方面来加以详细分析。

乾隆;文字狱;自卑心理;社会控制;文化政策

清朝是中国古代文字狱的兴盛时期,在康熙、雍正、乾隆时期,文字狱案件猖獗肆虐、绵延不绝。据现存资料看,在康乾时期的一百三十余年中,共发生160余起案件,其中乾隆统治的六十三年中,文字狱就有130余起,达到中国古代文字狱案件的顶峰。

一、乾隆朝文字狱简述

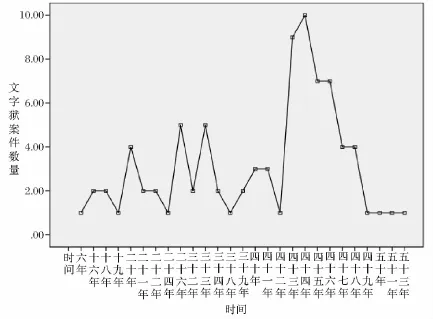

目前,学术界对清朝文字狱的研究成果已十分丰富,研究乾隆朝文字狱的学者也基本都注意到了文字狱达到高潮这一现象,但对其进行原因探究等涉及较少。笔者拟结合前人成果,对乾隆朝的文字狱案件进行量化研究,阐述这一时期出现的两次文字狱高潮及其产生原因。乾隆朝文字狱案件数量如图1所示。

由于种种因素,现存资料对乾隆朝文字狱的记载仅存86案,图1为现存的乾隆朝文字狱案件数量折线图。从图1可知,折线大致以乾隆四十二年(1777)为分界线分成两个阶段。从乾隆六年(1741)到乾隆四十一年(1776),整体趋于平缓,中间每隔六七年会出现一个小高峰。从乾隆四十二年(1777)开始到四十八年(1783),数据整体走高,达到整个乾隆朝文字狱案件的高潮,且这个阶段的高峰要远远高出第一个阶段。在乾隆四十二年(1777)之后,为何会突然出现文字狱的高峰值,笔者经过研究分析,认为有以下三点原因。

二、乾隆朝文字狱高潮产生的原因

(一)乾隆朝中后期文化政策的突变

乾隆三十七年(1772)正月初四日,乾隆帝下达了“?辑古今群书”①《清高宗实录》卷九一九,第5、6页。的谕旨。从谕旨中可以看出,乾隆搜集天下遗书的目的有二:其一,将前人之言进行分类编纂、专门撰述,进而进行深入研究;其二,在太平时期修书,以总结历代各方之经验,“彰千古同文之盛”,欲在向世人及后人说明乾隆时期的兴盛。颁布谕旨后,先后下达了几十道谕旨,反复强调访书的重要性。随着各地进献的书籍愈来愈多,安徽学政朱筠向皇帝上疏奏请辑校《永乐大典》。乾隆帝与军机大臣商议后,决定按类别进行编纂,成书后取名为《四库全书》。就现在而言,无论是史料价值,还是乾隆帝耗费二十年心血动用国家大量经费和人力去修撰这一举动,都值得我们称颂。

图1 乾隆朝文字狱案件数量折线图

但是,从乾隆三十九年(1774)八月开始,乾隆就开始进行大规模的查缴、销毁所谓“违碍”“悖逆”的书籍。这些不法书籍主要指的是宋、元、明、清时期具有民族思想、反清意识和触犯专制权威、指责时政的书籍碑刻,以及记述清入关之前史实和明末清初史事的著作,从根本上杜绝一切邪恶言论,以正人心、厚风俗。[1]在查办禁书期间,也正是整个乾隆朝甚至整个中国历史上文字狱案件最多的时期。这时的文字狱案件大致可以分为四类:其一是真正出自本心反对清朝统治,借用诗句或宣传册子而获罪的,但这类占比实际上非常少;其二是恶人因私人恩怨诬告敌家最后受到处罚的案件;其三是地方督抚大臣为了邀功,刻意伪造、编造违禁书案件,最后致使被诬陷之人受到迫害;其四是有些读书人因私自藏书畏罪自首最终也难逃惩处的。在这一时期,大部分案件都属于后三类,这也是清朝其他皇帝在位时期所罕见或根本不存在的。

其中第二类和第三类在高潮时期出现的频率最高。乾隆四十四年(1779)二月二十一日由湖南巡抚李湖上奏《李湖奏审办陈希圣挟诬首邓?收藏禁书案折》,称湖南安福县生员陈希圣举报邓?家中藏有当时列示《留清新集》《历朝捷录》《万法归宗》和《履历志》等违禁书。其中《履历书》一书:“语多背谬,且素与不轨之徒潜相往来,虽托言学卦算命,实乃阴资奇门遁术,现以谶纬术数显行无忌,诱惑乡市人民。”[2]因此,李湖立即派人前去搜查,但在邓?家中并没有找到陈希圣所言的禁书。经过提问审讯之后才得知,因之前邓?用《周易会归》《尚书离句》和陈希圣兑换《留青新集》一部,后得知此书是违禁之书,于是立即烧毁,且与陈希圣生隙。陈希圣借端诬陷报复,捏造邓?私藏禁书。最后陈希圣没有被判处死罪,但“杖一百,流三千里加徒役三年定地解配”[3],邓?因私烧禁书被杖四十八板。此案如果不是因为当时查禁书风气愈来愈浓厚的话,陈希圣就不会有可乘之机诬陷别人,但历史不能假设,类似案件在乾隆时期有很多,现见诸于记载的还有乾隆四十六年(1781)发生的僧明学编造悖逆经符案、乾隆四十八年(1783)发生的乔廷英和李一互讦诗句悖逆案,等等。

清代迭兴文字狱,是出于帝王强化专制统治的需要,但借以谋取私利的官员也起到了助推的作用。山西巡抚臣觉罗巴延三在乾隆四十三年(1778)上奏查获李抡元所刻墓志悖逆折,向乾隆检举县属生员李抡元父亲过世之后,原任灵石县训导的王尔扬在墓志上擅用“皇”字代替“考”字。乾隆指出:“‘皇考’之字见于《诗经》,屈原《离骚》及欧阳修《泷冈阡表》俱曾用之,在臣子尊君敬上之义固应回避,但迂腐无知,泥于用古不得谓之叛逆。”[4]并且斥责巴延三:“彼既迂腐,而汝之不读书及幕宾之不晓事又可知矣。”[5]山西的文化较之江浙一带十分落后,因此查获真正的违禁之书十分困难。乾隆又通过查获的案件数量来决定赏罚,这就无形中给了地方官员很大的压力。本来巴延三想通过这个案子向皇帝讨赏,但却落了个不学无术的名声。

两个月之后,巴延三接到一份通报,传达了皇帝的命令,说最近发现了一本叫做《历志》的书十分反动,因此动员全国查缴此书,巴延三认为自己立功的机会到了,便同布政使黄检在之前查获的书籍中翻找到了《六柳堂集》,此作者袁继咸系元明朝的一员总督。明朝灭亡后,满清亲王多铎多次欲使他投诚,并允诺给他更大的官职,但袁继咸表示“大官好作,大节难移。成仁取义,前训是依”。因此,巴延三认为皇帝一定会十分重视此事,于是将《六柳堂集》连同奏折一同呈递给皇帝。乾隆帝朱批奏折后立即命令全国搜查流传的《六柳堂集》,掀起了查禁书籍的浪潮。巴延三两次上奏,如果说第一次倾向性不是十分明显,那么第二次应该说是十分典型。他深谙乾隆帝的民族情结,迎合皇帝的口味,精心罗织罪名,以子虚乌有之事诬陷百姓,以此来邀功行赏。通过书籍作者的身份去推断书中可能出现悖逆之词,即使没有也要牵强附会,仅仅因为是明朝十分有气节的大臣所著之书,类似这样的案件在高潮时期出现很多。事实上,这种做法是缺乏道理的,但在中央高度集权的专治制度之下是绝对不允许有前朝“异端”思想泛滥,这就给了以巴延三为代表的许多大臣一个邀功请赏的机会,甚至各省巡抚总督之间还要在查获书籍和经办的案件数量方面进行竞赛,通过各种手段制造违禁案件。

(二)乾隆帝自卑心理的突显以及对局势的错误估计

清朝是少数民族建立的政权,在中国“尊王攘夷”的儒家观念上,少数民族总是被排斥在正统王朝之外。随着汉化程度的加深,清统治者自然会产生一种无法摆脱的自卑心理。此种现象并不是仅在乾隆帝身上发生,在雍正统治时期,雍正帝曾亲撰《大义觉迷录》批驳吕留良的夷狄观。乾隆三十九年(1774),文化政策突然转变,在谕旨中明令要查缴所谓的“违碍”“悖逆”的书籍,“其搜采各书,并自狭种族之愧,不愿人以‘胡’字、‘虏’字、‘夷’字加诸汉族以外族人,触其忌讳,于是毁弃灭迹者有之,刊削篇幅者有之。至明代野史,明季杂史、防禁尤力,海内有收藏者,坐以大逆,诛戮累累”[6]。从这里也可以看出乾隆帝的夷狄观。清朝到乾隆帝统治时期,已达到了整个专制统治的巅峰,皇帝的汉化程度也达到了顶点。但是,汉文化的造诣越高,越无法摆脱其内心的自卑感。因此,看到诗句中有“明”“清”“胡”等字眼,就浮想联翩,生出许多文字狱案件,如乾隆四十三年(1778)徐述夔的《一柱楼诗》案件。徐述夔生前著有《一柱楼诗》,时隔十多年被仇家告发,子孙因此而获罪。该诗中有“大明天子重相见,且把壶儿搁半边”“清风不识字,何故乱翻书”两句,被乾隆帝认为是“叛逆之词”。理由是:“壶儿”音同于“胡儿”,是在讽刺满族人;“清风”讽刺满族人没有文化。另外,诗中有“明朝期振翮,一举去清都”,其中“明朝”的意思很明显是“明天早晨”的意思,却被乾隆说是诋毁本朝,眷恋旧国的表现。

此外,乾隆帝对局势的分析失误也是一个原因。当时,经过康熙、雍正的励精图治,事实上民族矛盾已不再是主要矛盾,而阶级矛盾才是最需要解决的问题。满汉两族之间的融合此时已达到一定的高度,但由于乾隆的自卑心理,对局势认识错误,以为汉人对满人所持态度依旧同明末清初相同,因此乾隆故意制造文字狱也是这一时期文字狱出现高潮的原因之一。

(三)加强社会控制的需要

清朝到乾隆帝时期,专制主义政治制度发展更加完善,也是造成文字狱大兴的原因之一。在高度集权的专制社会,社会控制主要是皇帝加强对官僚及下层人民的统治。具体在这一时期,社会控制的对象就集中在知识分子及非知识分子中涉及文字事件的下层群众。在乾隆中后期的文字狱案件中有一个最大的特点,就是将文字狱的打击范围扩大到下层知识分子和稍解文意的平民,且首次出现有很多精神病人被指认为“大逆”之罪。事实上,这些疯人并没有什么政治见解,如乾隆四十六年(1781)发生的梁三川《奇冤录》案。梁三川本为读书人,后因职场失意发疯,“每遇疯发辄称道告知父母俱系天上贵人”,写成《念泉奇冤录》和《念泉诗稿》。根据官员的审查,这些书都是拼凑而来,并没有任何政治倾向,但最后还是被乾隆凌迟处死,且传首枭示。其父、叔、侄均被判斩立决,其母、妻均被贬为奴,甚至还有多位远方亲戚连坐。据郭成康研究,乾隆朝疯人逆词案至少有25件,约占整个乾隆朝总数的19%。[7]

乾隆帝是欲通过对社会下层人民的控制,尤其是通过对疯人事件的处理,来达到威慑大众从而巩固专制统治的目的。在专制高度集权的社会,皇帝的权力不受任何约束,因此就使文字狱案件的兴盛毫无阻力。

三、结语

乾隆朝中后期,尤其是乾隆四十二年(1777)之后,文字狱案件数量骤增,这是许多因素共同作用的结果。笔者认为,这一时期的特殊原因在于中后期文化政策的突变,且乾隆存有自卑心理,对社会主要矛盾的判断失误,且专制集权达到顶峰也为文字狱兴盛提供了客观现实条件。文字狱的盛行,不仅严重摧残了当时的知识分子,还对19世纪以后的中国社会产生了极其恶劣的影响,也是中国逐渐落后于西方世界的原因之一。

[1]周宗奇.清代文字狱[M].北京:人民文学出版社,2010.471.

[2][3]上海书店出版社主编.李湖奏审办陈希圣狭嫌诬首邓?收藏禁书案折[A].清代文字狱档(增订版)[M].上海:上海书店出版社,2003.236.238.

[4]上海书店出版社主编.王尔扬所作墓志无庸查办案[A].清代文字狱档(增订版)[M].上海:上海书店出版社,2007.187.

[5]上海书店出版社主编.巴延三奏饬将李抡元等释放并宣誓上谕折[A].清代文字狱档(增订版)[M].上海:上海书店出版社,2007.189.

[6]孟森著.明清史讲义(下册)[M].北京:商务印书馆,2011.682.

[7]郭成康,林铁钧.清朝文字狱[M].北京:群众出版社,1990.18.

【责任编辑:王 崇】

K249

A

1673-7725(2016)07-0213-04

2016-05-05

单敏(1994-),女,山西阳泉人,主要从事历史事件赏析研究。