唐代殿中侍御史探究

钱 宝

(上海大学 文学院历史系,上海 200444)

唐代殿中侍御史探究

钱宝

(上海大学 文学院历史系,上海200444)

唐开元时形成“一台三院制”,使得御史制度臻于完备。三院制下的各院御史职权分配明确,既有分工亦有协作。殿院僚属殿中侍御史一职,初置于曹魏,沿革至唐开元,始隶属于殿院。殿中侍御史的职掌与迁转,反映其特殊地位,与台院、察院御史之间的关系,以及唐代御史升迁之特点。

殿中侍御史;一台三院;殿院;迁转

在中国古代官僚君主体制下,职掌纠弹百官非法违制的御史体制更是为历代统治者所重视,其实质则是专制皇权的延伸。秦汉以降,御史制度虽得到发展完善,但仍存在如职责不明、机构重叠、行政监察混乱等诸多弊端。直至隋唐,监察系统始设专司监察中外百官的正式官吏,并于行政、决策机构之外独立行使监察权,标志着御史制度的成熟。唐御史台三院制的形成,标志着中国古代监察体制臻于完备合理,并对宋元以后的监察体制产生重要影响。本文以唐代“一台三院”中的殿院属官殿中侍御史作为研究对象,梳理殿中侍御史职官沿革、职权迁转等问题,进而剖析殿院机构设置与职权运作及其与台院、察院二院之间的关系,以期对唐代御史制度有更为深入的认识。

一 唐开元以前殿中侍御史职官沿革

唐代一台总辖、三院分立的御史台制度形成。对于“一台”,史料大多涉及,《唐六典》载唐以前御史台设置沿革:

御史大夫一人,从三品。(……魏、晋、宋、齐曰兰台,梁、陈、后魏、北齐、隋皆曰御史台,皇朝因之。龙朔二年更名宪台,咸亨元年复故。光宅元年改曰左肃政台,专知在京百司;更置右肃政台,专知按察诸州,加右台大夫一人。神龙元年,改为左、右御史台,犹置二大夫。延和元年废右台,先天二年九月复置,十月又废,而大夫随台废置。)[1]378

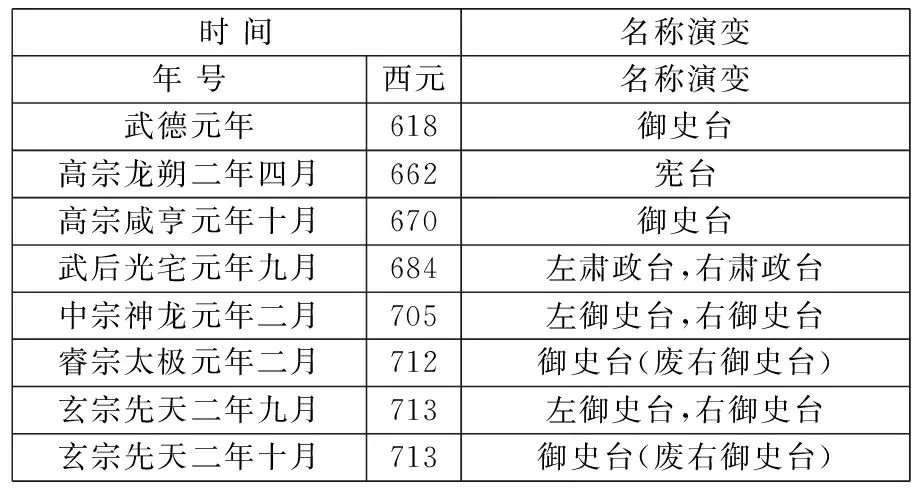

从中可以看出,唐代御史台设置多有变动。王寿南教授对此曾制表[2]165:

时间名称演变年号西元名称演变武德元年618御史台高宗龙朔二年四月662宪台高宗咸亨元年十月670御史台武后光宅元年九月684左肃政台,右肃政台中宗神龙元年二月705左御史台,右御史台睿宗太极元年二月712御史台(废右御史台)玄宗先天二年九月713左御史台,右御史台玄宗先天二年十月713御史台(废右御史台)

唐代御史台名称及机构设置变化均发生在玄宗先天二年以前,此后则基本不变,御史台机构趋于完善。此是“一台”。关于“三院”设立年限,唐史料并无明确记载,邱永明教授根据《唐会要·御史台上》所载“(至开元七年三月)遂移监察院于十道使院置之”“至开元十四年,崔隐甫为大夫……恐罪人于大理寺隔街来往,致有漏泄狱情,遂于台中诸院寄禁。至今不改”二条,及《唐六典·御史台》“崔隐甫为大夫……三院各有院长,议罚则询于杂端也”等为依据,推测“三院”制大致确立于开元初至开元十四年。[3]224若“三院”制于玄宗先天二年前确立,必随着御史台机构变动而发生机构设置和属官调整,但史料中均未有所记载;而先天二年后,御史台机构设置至唐末基本不变,若在此基础上划分出三院,形成“御史台—台院、殿院、察院”二级制,使其自身更为完备。据此或可推测,唐代“一台三院制”至早形成于玄宗先天二年废右御史台后。据《唐六典》《唐会要》所载御史台机构设立,如关于台狱设立与否仍在争论,则台中设分院且有明确记载最迟是在开元十四年。因此,如邱永明教授所推测,唐代“一台三院制”初设大概是在玄宗先天二年至开元十四年其间。至于胡宝华教授以官职名称推测唐御史台“三院制”是因袭隋文帝旧制一说,[4]20但史料所见,侍御史、殿中侍御史和监察御史在隋以前即已分设,至唐开元初御史台分立三院前,统隶于御史台。三院分立后则各隶其院。

关于曹魏时殿中侍御史处置及至唐开元前职权、人员配置等概况,史料亦多有记载。如《晋书》载:

殿中侍御史,案魏兰台遣二御史居殿中,伺察非法,即其始也。……又案魏晋官品令又有禁防御史第七品,孝武太元中有检校御史吴琨,则此二职亦兰台之职也。[5]739

又《太平御览·职官部》:

(《魏志》)又曰:(明)帝尝大会殿中,御史簪白笔侧阶而坐,上问左右:“此为何官何主?"左右不对。辛毗曰:“谓御史。旧时簪笔以奏不法,今者直备官,但珥笔耳。”[6]1077

又《三国会要》:

殿中侍御史(第七品)魏兰台遣二御史居殿中,察非法。大會,簪白笔侧阶而坐,以奏不法。[7]154

据以上史料记载可知,曹魏时初设殿中侍御史,且在魏明帝以前,明帝时虽成虚设,但亦保留。曹魏时殿中侍御史隶属兰台,于殿中设二人,执掌纠举非法以威慑百官,第七品。[8]993

曹魏以降殿中侍御史沿革概况,《通典》载:

殿中侍御史。魏兰台遣二御史居殿中,察非法,即殿中侍御史之始也。晋置四人,江左多置二人。(宋徐爰自殿中侍御史转南台侍御史。)梁有四人,掌殿内禁卫内事。后魏、北齐皆有之。隋初,改曰殿内侍御史,置十二人,至炀帝省。大唐置六员(初有二员,贞观二十二年增二员,开元中加二员)……[8]673

又《唐六典》:

殿中侍御史六人,从七品上。(魏氏御史二人居殿中察非法,故曰殿中侍御史。晋置四人,东晋省二人。梁、陈史不载其品秩。后魏初,从五品;太和末,为从八品上。北齐置十二人,正八品。隋开皇初,改为殿内侍御史,置十二人,正八品下;炀帝三年省。武德五年,置四人,正八品上;贞观二十二年,加员、品。)[1]381

据《通典》和《唐六典》所载可知,晋设四人,东晋损二人,其职责、品秩推测依曹魏故事。梁有四人,负责殿内禁卫等事,品秩不载。后魏初为五品,太和末改为从八品上,“太宗即位,(周幾)为殿中侍御史,掌宿卫禁兵,断决称职。”[9]726北魏太宗时殿中侍御史负责宿卫和决案。北齐设十二人,正八品下。隋开皇初改为殿内侍御史以避讳,设十二人,正八品下;炀帝时废去。唐以前殿中侍御史,除御史本职掌弹纠决案外,在正史礼志和舆服中多有提及,如《宋书·礼志》载“殿中侍御史督摄黄麾以内”,[10]370如遇皇帝等出行,殿中侍御史与众官吏均要在出行卤簿中负责相应部分。唐代开元以前,据《唐会要》载“隋末不置。武德五年三月二十二日,置四员。贞观二十二年十二月九日,大夫李干佑奏增两员,以李文礼张敬一为之”,[11]1054唐武德时设四人,正八品上;贞观时又增二人,品秩未提。

二 唐殿中侍御史之职掌

据上文推测,3唐“一台三院制”大致形成时间为玄宗先天二年至开元十四年间,至贞观二十二年殿中侍御史属员人数增至六人,品秩未变动仍为正八品上。唐代御史台机构组织情况,参见王寿南教授所制详图。[2]168王图清晰地展示了唐开元后“一台三院制”机构组成和属员配备的详细情况。另外,三院御史据其品秩亦可知其位之尊卑。学者多引用赵璘《因话录》所载以证三院御史之关系:

御史台三院,一曰台院。其僚曰侍御史,众呼为端公。见宰相及台长,则曰某姓侍御。知杂事,谓之杂端。见台长,则曰知杂御史。虽他官高秩兼之,其侍御号不改。见宰相,则曰知杂某姓某官。台院非知杂者,乃俗号散端。二曰殿院,其僚曰殿中侍御史,众呼为侍御。见宰相及台长、杂端,则曰某姓殿中。最新入,知右巡,已次知左巡,号两巡使,所主繁剧。及迁向上,则又入推,益为劳屑,惟其中间,则入清闲。故台中谚曰:“免巡未推,只得自如。”言其畅适也。厅有笔画小山水甚工,云是吴道玄真迹。三曰察院,其僚曰监察御史,众呼亦曰侍御。见宰相及台长、杂端,则曰某姓监察。若三院同见台长,则通曰三院侍御,而主薄纪其所行之事。[12]101-102

赵璘因家世而谙习典章制度,所著《因话录》卷五徵部对御史台记叙更为详备,史料价值甚高。上引三院御史记载可知各院御史俗号及尊卑,台院御史被称为端公,知杂御史为重,其他台院御史称为散端;殿中侍御史与察院侍御史被众称为侍御,其中殿中侍御史亦被称为副端。从之亦可知三院御史尊卑:侍御史、殿中侍御史、监察御史。除此之外,对殿中侍御史亦有详尽记叙:新晋属员知右巡,继而知左巡,且知巡繁琐;迁至知推,更为繁剧;而位于知巡和知推之间的属官则甚是清闲。因此,殿中侍御史属官似可分为四阶,即知推者尊,免巡未推者次之,知左巡者次之,知右巡者最卑。

关于唐殿中侍御史职掌,《唐六典》载:

殿中侍御史掌殿庭供奉之仪式。凡冬至、元正大朝会;则具服升殿。若皇帝郊祀、巡省,则具服从,于旌门往来检察,视其文物之有亏阙则纠之。凡两京城内则分知左、右巡,各察其所巡之内有不法之事。[1]381

从以上两段史料记载可知,唐代殿中侍御史职掌颇多:纠举朝仪和朝会祭祀仪式规范,如在重要仪式的卤簿(卤簿,古时帝王及皇室重臣等出行时扈从的仪仗)中“殿中侍御史奏开东中华云龙门……殿中侍御史督摄黄麾以内”,[8]2070《宋书》中亦提及殿中侍御史与黄麾(黄麾,古时皇帝或大臣所乘车舆的装饰品),据此可推测殿中侍御史在重要仪式中主要掌管黄麾和引导仪仗行进等事。知推决狱,唐初时无此职权,后改由其执掌。维持京畿日常治安,纠举不法,如未能及时举奏,罪及其身。另外还有监临库仓出纳、掌管州卫禁军等。关于唐代殿中侍御史所掌职权,王寿南先生已加以论述概括,分类如下:纠朝仪、郊祀巡幸时纠察仪仗、巡视京城不法、监太仓左藏出纳、推鞫狱讼、纠弹百僚、审判狱讼等。[2]178-180以知推和监太仓、左藏出纳二例,厘清其中重合之处,以探讨其中三院职掌分工问题。

殿中侍御史掌知推,《新唐书》载:

分京城诸司及诸州为东、西:次一人知西推、赃赎、三司受事,号副端;次一人知东推、理匦等,有不纠举者罚之。以殿中侍御史第一人同知东推,莅太仓出纳;第二人同知西推,莅左藏出纳。号四推御史。只日,台院受事;双日,殿院受事。[13]1237-1238

据此记载,唐以京城诸司、州分为限分东、西二推,东推由侍御史第四人、殿中侍御史第一人担任;西推由侍御史第五人、殿中侍御史第二人担任,并且逢单日由台院当值,双日由殿院当值。后有所变化,开成元年御史台奏请“殿中第三人、第四人分知两推,希同渐杀之文”,[14]6172即知东推又增殿中侍御史第三人、知西推增殿中侍御史第四人,已是后事。除人员任命变化之外,值班制度亦因推鞫事务繁剧不均而改动,《唐会要》载:

及兴元元年十月四日,御史大夫崔纵重奏:取侍御史殿中侍御史各二人,共成四推,犹以东西推为名。又各分京城诸司及道州府,为东西之限。只日则台院受事,双日则殿院受事。其中一人有故,则同推便知者。伏以所分诸司及府州为限。已定。事若并至,无例均分。剧者则推鞫难精,闲者则吏能莫试。今请不以东西为限,亦不以取只日双日受事。但请依旧请四推御史。令轮环受事,周而复始。如此则才用俱展,劳逸必均。其余应缘推事,须有约勒,若一一闻奏,虑烦圣听。敕下后。请随事条流。敕旨。依奏。[11]1081

御史大夫崔纵认为台、殿二院单双日知推多有弊病,“事若并至,无例均分。剧者则推鞫难精,闲者则吏能莫试”,闲剧分配不均而导致推官难以精推细勘或才用无法施展,所以奏请不以东西为限,也不实行单双日值班制,而采取轮流坐班制。

唐殿中侍御史亦执掌库藏出纳职事,“兼知库藏出纳及宫门内事,知左右巡”,[8]673其所知库藏即司农寺之太仓署及太府寺之左藏署,太仓署“掌九谷廪藏”,[15]1887左藏署“掌邦国库藏”,[15]1890两库收支均需经御史检阅。但唐代殿中侍御史初并不执掌库藏事,《新唐书》载“开元十九年,以监察御史二人莅太仓、左藏库。三院御史,皆初领繁剧外府推事。其后,以殿中侍御史上一人为监太仓使,第二人为监左藏库使”,[13]1240唐会要亦载“监仓库本是察院职务,近移入院。第一人监仓,第二人监库”,[11]1054开元十九年之前,本由监察御史执掌太仓、左藏库事;此后改为殿中侍御史第一人知太仓、第二人知左藏库。后至开成元年,又改为监察御史知库藏,《册府元龟》载:

开成元年正月,御史中丞李珝奏:“御史台旧制,大藏、左藏库以殿中侍御史两人分监。今珝请以监察二人代之,仍放朝参,本俸外依旧加给三十千,出纳小差,委以弹举”。从之。[14]6172

由此可知,殿中侍御史知库藏大致是在开元十九年至开成元年间,其余由监察御史职掌。鉴于殿中侍御史既无监库藏事,御史台又奏请殿中侍御史第三人、第四人知推。《册府元龟》又载:

(开成元年二月)旧以第一、第二殿中御史知东西推,窃以故事三院御史皆初领繁剧,后即渐轻。近以新入监察两人监仓监库,殿中既无仓库兼俸,空负推狱忧勤,即与台中从剧入轻,顿乖旧例。今请殿中第三人第四人分知两推,希同渐杀之文。可之。(前奏监察监仓,亦御史中丞李珝上请。且御史新入,皆先外府推事,是从剧之甚者;仓库厚俸,酬其勤劳,是入轻之优者。李珝皆倒置之,乃自言从剧入轻,顿乖旧例,闻者莫不笑其无素)。[14]6172

王钦若注认为知库藏本是优待清闲之职,御史中丞李珝奏请以新入监察御史监库监仓,实在是不了解其中繁剧轻便,因而被时人讥笑。按御史台职事,新晋御史皆先担任甚为繁剧的外府推事,后待迁转。用新入监察御史知库藏,实不应该。殿中侍御史知库藏时,又知东西推,“以殿中侍御史第一人同知东推,莅太仓出纳;第二人同知西推,莅左藏出纳”,[13]1237-1238而知推之职甚为繁剧,从而其不免与知库藏事相妨。《唐会要》载其事:

太和元年六月。御史大夫李固言奏:“监太仓殿中侍御史一人,监左藏库殿中侍御史一人。台中旧例:取殿中侍御史从上第一人充监大仓使,第二人充监左藏库使,又各领制狱。伏缘推事,皆有程限。所监遂不专精,往往空行文牒,不到仓库。动经累月,莫审盈虚。遂使钱谷之司,狡吏得计。至于出入,多有隐欺。臣今商量:监仓御史,若当出纳之时,所推制狱稍大者,许五日一入仓;如非大狱,许三日入仓。如不是出纳之时,则许一月两入仓检校。其左藏库公事,寻常繁闹。监库御史所推制狱,大者亦许五日一入库;如无大狱,常许一旬内计会,取三日入库勾当。庶使当司公事,稍振纲条。钱谷所由,亦知警惧。”敕旨依奏。[11]1054-1055

按御史台旧例,殿中侍御史第一人知太仓且知左推,第二人知左藏且知右推,推事繁剧且有期限,遂导致“所监遂不专精,往往空行文牒,不到仓库。动经累月,莫审盈虚。遂使钱谷之司,狡吏得计。至于出入,多有隐欺”,[11]1054即推事与库藏皆出现问题。御史大夫李固针对此问题奏请协调殿中侍御史知推与知库藏事,监仓御史如遇仓库出纳时,所推之事又较为重大,可每五日一入仓;如果案件不甚重要,每三日一入仓;非仓库出纳时,则可一月入两次仓。左藏库出纳甚为繁剧,监库御史所推重大时,可五日一入库;非大狱时,可每旬合计,三日一入库。如此,殿中侍御史知推与知库藏可相互协调,两者不失。又如知班一事,《唐国史补》载“御史故事:大朝会则监察押班,常参则殿中知班,入阁则侍御史监奏。盖含元殿最远,用八品;宣政其次,用七品;紫宸最近……”。[16]52因此,虽三院多有职权重合,但仍各司其职,且互相配合。

三 唐代殿中侍御史迁转

中国古代御史制度,具有“以卑临尊”特点。御史身份特殊,“为风霜之任,弹纠不法,百僚震恐,官之雄峻,莫之比焉”,[8]660“此官清而复要”。[15]4786中国古代君主专制官僚体制中,最高统治者十分注重臣属的管理和控制,御史设置便是措施之一,君主以御史为耳目,加强了对百僚的监管。因而,御史之选任,皇帝有最终决定权,御史的特殊身份亦在其迁转中有所体现。孙国栋教授所著《唐代中央重要文官迁转途径研究》,对研究唐代重要职官迁转大有裨益,殿中侍御史亦在其列。[17]131-132

在殿中侍御史迁入表中,初、中、晚唐三个阶段,主要由监察御史升迁至殿中侍御史。另外,也有由外官迁入殿中侍御史者,初唐以县令为主,中唐后则以诸使僚佐为主,盖安史之乱后诸使势力坐大,所辟幕僚益多,向中央朝廷举荐愈多以增加自身威望。至于殿中侍御史迁出,主要是升入员外郎,其次是侍御史。由殿中侍御史迁入侍御史,以初唐和中唐为主,至晚唐则不再迁入。上引赵璘《因话录》所载,侍御史在台中地位极尊,殿中侍御史升至侍御史亦是自然。至于晚唐,殿中侍御史不再迁入侍御史,孙国栋教授以“唐法,殿中侍御史迁拜及职事,与侍御史钧。开元以降,权属侍御史,而殿中兼知库藏、宫门内事”[13]1238论证,即因两者职事与迁拜“钧”,而至晚唐时不再迁入侍御史,恐或难以释之。“初掌驾出于卤簿内纠察非违,余同侍御史,唯不判事。咸亨以前,迁转及职事与侍御史相亚。自开元初以来,权归侍御史,而迁转犹同”,[8]673即唐初及开元后,侍御史与殿中侍御史之间还是有尊卑差别的,赵璘《因话录》可证之;唐晚期殿中侍御史无迁入侍御史,此或涉及到唐晚期御史严重缺员、任官心态或多以郎官、丞郎兼任御史等相关联。大体而言,殿中侍御史主要由监察御史迁入,其次县令和使府僚佐等,迁出则多是员外郎,侍御史次之。

关于唐代御史地位及时人看法,宋人曾慥所撰《类说》卷六·御史台记曰:

南床:侍御史号杂端,最为雄剧。台中会聚,则于坐南设横榻,号南床,又曰痴床。言登此床者,倨傲如痴。

御史本草:贾忠言撰御史本草,以里行为合口椒,最毒。监察为开口椒,微毒。殿中为萝卜,侍御为脆梨,言渐入佳味,迁南省郎,号甘草,言可以旧安矣。[18]114-115

据此可知唐侍御史于台中极尊,如“……凡上堂绝言笑,有不可忍,杂端大笑,则合座皆笑,谓之哄堂。哄堂不罚”。[16]52并且,侍御史升迁极快,“凡侍御史之例,不岀累月,则迁登南省,故号为‘南床’”,[8]672无怪乎贾忠言以本草喻之并作排序:里行、监察、殿中、侍御、尚书省员外郎,“渐入佳味”,同时也描述了侍御、殿中、监察地位,甚为生动。

结语

中国古代传统社会君主专制官僚体制中,御史系统是君主控制臣属的工具,君主耳目身份导致了其选任、迁转、职权等都自成系统。唐代“一台三院制”的设立,职权分工更为明细,使得御史制度臻于完备成熟。唐晚期的御史具有双重性,即在制度上地位逐渐提升,而关于御史的时人看法却每况愈下,导致了唐中后期常以郎官、丞郎兼任御史职以提高御史声望地位。同时,唐中后期,地方节度、观察使幕府中亦有一套形近中央的御史制度及其升迁体系,通常以或兼或摄等加衔,中央台中御史特改为“真御史”加以区别。值得注意的是,晚唐史书记载通常会省略“兼”“摄”等加衔。同时,晚唐时常出现节度、观察使向中央举荐判事之僚佐,以增其权势和威望。多重因素影响下,关于中晚唐御史的史料记载极为繁复,甚至真伪难辨。赖瑞和教授对此已加以探讨和强调。

行文至此,笔者关于唐代殿中侍御史的探讨仍存有许多疑窦,如地方或摄或兼与真御史、使府御史与正台御史之关联,中国古代行政与监察权力、皇帝权臣与御史之关系等。限于能力和学识,待日后作进一步探讨分析,以期对其有深入了解和认识。

[1](唐)李林甫,等.唐六典[M].北京:中华书局,1992.

[2]王寿南.唐代御史制度[A].许倬云,等.中国历史论文集[C].台北:台湾商务印书馆,1986.

[3]邱永明.中国监察制度史[M].上海:华东师范大学出版社,1991.

[4]胡宝华.唐代监察制度研究[M].北京:商务印书馆,2005.

[5](唐)房玄龄,等.晋书[M].北京:中华书局,1974.

[6](宋)李昉,等.太平御览[M].北京:中华书局,1960.

[7](清)杨晨.三国会要[M].北京:中华书局,1956.

[8](唐)杜佑.通典[M].北京:中华书局,1988.

[9](北齐)魏收.魏书[M].北京:中华书局,1974.

[10](梁)沈约.宋书[M].北京:中华书局,1974.

[11](宋)王溥.唐会要[M].北京:中华书局,1955.

[12](唐)赵璘.因话录[M].上海:上海古籍出版社,1979.

[13](宋)欧阳修,等.新唐书[M].北京:中华书局,1962.

[14](宋)王钦若,等.册府元龟[M].北京:中华书局,1960.

[15](后晋)刘昫,等.旧唐书[M].北京:中华书局,1975.

[16](唐)李肇.唐国史补[M].上海:上海古籍出版社,1979.

[17] 孙国栋.唐代中央重要文官迁转途径研究[M].上海:上海古籍出版社,2009.

[18](宋)曾慥.类说[M].北京:书目文献出版社,1989.

Class No.:K242Document Mark:A

(责任编辑:宋瑞斌)

History of DianzhongShiyushi in the Tang Dynasty of China

Qian Bao

(School of Liberal Arts, Shanghai University, Shanghai 200444,China)

The system of Yushitai in ancient China emerged in the time of Kaiyuan dynasty .The officials of the system of Yushitai had their own specific area of management, and co-operated with each other in the management of the country control under to the Dianyuan from the kingdom of Wei to the Tang Dynasty. And the evolution of the position reflects the relationship among system of Yushitai in the Tang Dynasty.

DianzhongShiyushi; Yitaisanyuan; DianYuan; official position transfer

钱宝,硕士,上海大学。研究方向:唐五代史。

1672-6758(2016)10-0034-5

K242

A