学情分析,让教学有备而来

朱莹

摘 要:有效的教学活动应当以人为本,做好学情分析是提升课堂教学实效性的有力抓手。怎样才能准确地把握教学的起点和落脚点?本文以《平行四边形的面积》一课为例,探讨如何通过学情前测的统计和分析,开展基于学生真问题的课堂探究活动。

关键词:学情分析;学情前测;平行四边形的面积;转化

“平行四边形的面积”是小学阶段“图形与测量”教学中一个承上启下的重要内容。学生在三年级学习长方形、正方形的面积计算公式时,经历过数小方格得到面积计算公式的过程,对于面积计算公式的推导有一定的经验和基础。但是,在以往的教学经历中,学生的探究过程会遭遇以往知识经验产生的负迁移:1.受长方形面积计算方法的影响,容易产生平行四边形的面积也用“长(邻边)×宽(邻边)”的猜想;2. 平行四边形转化成长方形来计算面积的前提是“等积”,学生在四年级认识平行四边形时,通过将长方形框架拉成平行四边形进而发现平行四边形的不稳定性特征,这种“变形”将学生引入误区,以为这就是平行四边形转化为长方形的依据,从而更加确信“平行四边形的面积=长(邻边)×宽(邻边)”。

那么,教学应该从哪里开始?怎样的学习活动能够帮助学生跨越学习障碍、突破学习难点?笔者随机抽取某校四年级某教学班26名学生,试图通过学情前测了解学生的真想法,寻找学生的真问题,找到教学的起点,实施基于问题的有效教学。(说明:该班学生刚刚学习了“平行四边形的认识”,且在三年级时学习了长方形和正方形的面积。)

一、学情前测及分析

问题一:你能想办法得出下面这个平行四边形的面积吗?请你用文字、算式或者画图等方法来说明你这样做的理由。

问题二:把一个长方形框架拉成平行四边形,这个平行四边形的面积和原来长方形的面积相比,( )。

A.不变 B. 变大了

C. 变小了 D. 无法比较

学生答题情况统计——“问题一”出现3种情况:(1)用“底×高”计算的有17人,占65.3%。其中16人不但知道用底×高来计算面积,而且知道如何分割转化,并画了出来(均呈现一种分割方法,即分成一个三角形再平移);有一人直接用底×高来计算,但不能说明这样计算的理由。(2)用“邻边×邻边”计算的有7人,占26.9%。他们认为平行四边形的面积与长方形的面积计算方法完全一样,并表述为“长×宽”(即邻边×邻边)来计算。这7名学生在问题二中无一例外地选择了A(即斜拉后的平行四边形与原长方形的面积相等)。(3)数方格得出面积的有1人,占3.9%。由于之前未提供标准规格的方格纸,学生自行在原图上打方格,画出的方格的边长不是1厘米且大小不一,得出的结果也不准确。

“问题二”没有人选择B(变大)或D(无法比较),选择A(不变)的有14人,占53.8%,选择C(变小)的有12人,占46.2%。

从前测呈现的统计数据可知,当学生第一次遭遇求平行四边形的面积时,“邻边×邻边”这种猜测是一定会出现的,而且有着较高的比例。为了近距离地了解学生产生这种想法的原因,我们整理了学生的前测作业单,并就典型问题进行了学生访谈,让我们来倾听这种猜想的背后学生真实的“心声”。

生1:要知道平行四边形的面积,那就要知道它的长和宽,把它改成长方形就能求出它的面积了。

生2:因为长度不变,图形的面积就不会变,所以我把图形摆正,再用长方形的方法就可以求出面积了。

生3:通常求长方形和正方形的面积都是长乘宽,所以平行四边形应该也用这种方法。

生4:因为平行四边形是一种特殊的长方形,所以我觉得应该也用“长×宽”。

生5:平行四边形容易变形,它变过来就是长方形了,就可以用长方形的方法来求面积了。

生6:平行四边形不稳定,把它拉一下就变成长方形了。

……

很明显,学生受到了之前长方形、正方形面积以及平行四边形“不稳定性”特征等学习经验的负迁移,半数以上的学生确信平行四边形与长方形之间可以相互转化,理由是:平行四边形可以通过拉动变形成为长方形,因此可以拉成长方形来计算面积。由此看来,学生眼里的转化只是形状的变化,对于这种变化所带来的“变”与“不变”并不清楚,而“怎样变”才是“等积”的,这是转化的关键,也是面积推导的依据,更是今后学习新的图形、不规则图形面积计算的重要基础。因此教学要直面学生的疑惑,将教学的关键问题指向“为什么要转化、怎样转化”。

二、教学设计与意图

针对学生可能存在的疑惑,笔者设计了三个学习任务逐步推进探究活动,启发学生思考平行四边形的面积计算方法,理解推导过程,感悟“等积变形”的转化思想。

学习任务一:在一张方格纸上呈现一个平行四边形,要求学生想办法求出它的面积。

设计意图:没有任何限制条件和牵引暗示的情况下,让学生根据已有经验进行猜想,并想办法验证其方法的正确性、合理性,给学生的探究创设了一个开放自由的学习场所,让学生的错误观点、问题困惑尽早暴露,快速聚焦教学重难点,使探究的时间和空间更加充分,使教学的针对性更加突显。用方格纸作为背景,可以唤醒学生已有的“数方格”经验,较容易地得出面积的大小;数方格的过程又使学生头脑中对“等积”转化的操作方法初具模型,是直观感悟转化的必要途径;另外数方格也为学生可能出现的不同的计算方法的正确性提供了验证的依据。

学习任务二:借助长方形框架和方格纸,讨论平行四边形的面积究竟等于“长×宽”还是“底×高”?

设计意图:讨论的焦点趋于集中——同样是将平行四边形转化成长方形,一是通过切割、平移转化成长方形,从而得出“底×高”的计算方法;一是通过把平行四边形“拉正”变为长方形,从而有“长×宽”的算法,哪种算法正确?这是教学的难点,教师要引导学生充分证明自己的猜想的合理性或不合理性,让学生充分表达自己的不同观点,也尽可能地去理解别人的观点,在激烈的碰撞和冲突中,修正自己原有经验中的错误认识。教师可以为每个学生提供长方形框架,在不断变化倾斜角度的过程中,引导其观察面积的变化,同时通过三个问题来启发思辨,理解转化的本质。

(1)两种方法都把平行四边形变成了长方形,变化后的面积与原来平行四边形的面积相等吗?怎样验证?

(2)把平行四边形切割、平移成长方形后,什么变了,什么不变?把平行四边形拉成长方形后,什么变了,什么不变?

(3)怎样转化才能使平行四边形的面积不变?

学习任务三:是不是所有平行四边形的面积都可以转化成长方形来计算呢?在方格纸上自己画一个任意形状的平行四边形,并验证自己的想法。

设计意图:通过一个例题得出的平行四边形的面积计算方法是否适用于所有平行四边形?教学之初提供给学生的平行四边形是统一的、典型的、常规的形状,而练习中一旦出现非典型的(如竖放、斜放、倾斜角度较大)平行四边形,学生则无从下手。及时地为学生提供变式,能够引导学生更加全面地进行归纳。学生自己画平行四边形来进行验证时,出于好奇心他们会故意画出一些非常规的平行四边形,这使得研究素材更加丰富,研究活动更具科学性,得出的结论也更加可信且更具一般性,从而深刻地理解平行四边形的面积与底和高的关系,确信平行四边形面积的推导方法具有一般意义。

三、教学效果及反思

教学完成之后我们随即对学生的掌握情况进行了当堂反馈,设计如下:

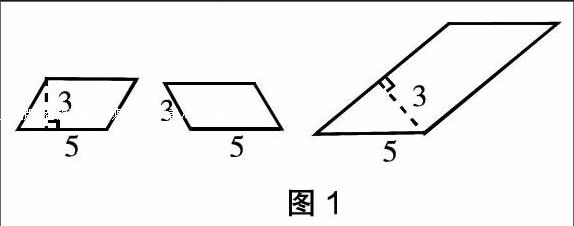

(1)判断:图1中哪个平行四边形的面积可以用5×3来计算?

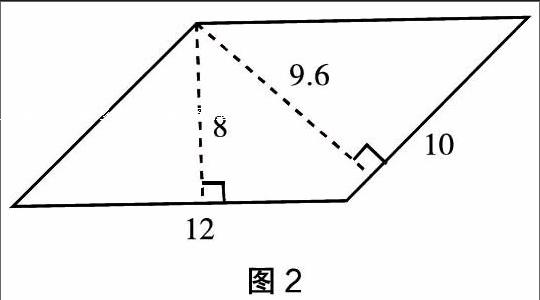

(2)选择:图2中平行四边形的面积是( )。

A. 12×8 B. 12×9.6

C. 10×8 D. 10×9.6

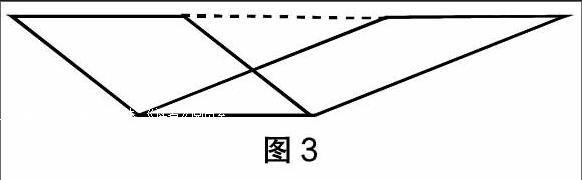

(3)比较图3中的两个平行四边形,它们的面积( )。

A. 相等 B. 不相等

学生答题情况统计:第(1)题25人做对,正确率96.1%;第(2)题23人做对,正确率88.4%;第(3)题20人做对,正确率76.9%。

当堂反馈表明,教学的难点问题得以较好地解决,绝大多数学生能掌握平行四边形的面积推导方法,找到相应的底和高进行计算,在图形变式的情况下也能合理地选择和判断。第(3)题部分学生出现错误,还是受斜拉长方形框架的影响,由于两个平行四边形等高,学生认为它们是由同一个长方形斜拉变形所致,故得出面积不相等的结论。因此,我们的教学还可以进一步完善,要通过观察、操作、对比、测量、计算等不同形式的学习活动,加深对图形变形过程中“变”与“不变”的辨析,最终认识到平行四边形的底和高决定了平行四边形的面积,与其高矮、胖瘦、倾斜角度等因素无关。

学情分析是提高课堂教学实效性的有力抓手,基于学情的课堂教学是师生之间直面问题的一次深度对话。教师要蹲下身来读懂学生,沉下心来读懂教材,从学生的认知起点和教材的逻辑起点出发,围绕跨越障碍、突破难点的核心问题展开教学活动,方能做到有备而来、满载而归。