城乡一体化背景下乡村小学生源危机、布局困境及化解路径

董世华

(贵州财经大学,贵州 贵阳 550025)

城乡一体化背景下乡村小学生源危机、布局困境及化解路径

董世华

(贵州财经大学,贵州 贵阳 550025)

城乡一体化发展背景下,乡村小学生源危机已成为不争的事实,其主要表现为数量严重不足、分布日渐稀疏且区域不均衡、机械变动趋势不稳定等方面。生源危机使乡村小学布局陷入困境,保障就近入学受制于现行教育经费保障机制,保障最优规模势必导致小学生上学远的矛盾。可以通过规范乡村生源向城性流动程序、布局寄宿制学校与校车系统并举、实行校均拨款代替生均拨款、弹性设计学校规模和功能等方式予以化解。

乡村小学;生源危机;布局困境;寄宿制学校

所谓乡村小学,是指分布在乡(镇)政府所在的圩镇及其所管辖村庄地域范围的小学。乡村小学是农村义务教育学校的重要组成部分,也是乡村教育发展的“瓶颈”。在城乡教育一体化发展背景下,乡村小学生源危机已成为不争的事实。随着新型城镇化规划、新户籍制度以及城乡一体化义务教育经费保障机制的实施,乡村学龄人口向城性流动还会进一步加剧,生源危机也将进一步凸显,直接引发了部分乡村小学因撤并而消失,部分学校因规模减小而变成了教学点。《中国农村教育统计年鉴-2015》统计数据显示,2001年到2014年,乡村小学数量从41.6万所减少到12.9万所,减少了69.0%。2011—2014年,乡村教学点从6.1万个增加到7.9万个。生源危机使乡村小学布局陷入困境,保障就近入学受制于现行教育经费保障机制,保障最优规模势必导致小学生上学远的矛盾。乡村小学如何布局才能在公平与效率之间寻得平衡,成为农村义务教育政策未来无法回避的重大现实问题。本文旨在客观分析乡村小学生源危机现状及趋势的基础上,定量分析布局困境,提出化解布局困境的应对策略。

一、乡村小学生源特征及发展趋势分析

乡村小学生源危机主要表现在生源数量、生源分布和生源稳定程度三个方面。生育率下降和向城性单向迁移使乡村小学生数量持续减少,引致乡村小学适龄人口分布日渐稀疏,分布密度逐年减小,再加上农民工外出务工行为的不确定性导致的学生数量不稳定进一步加剧了生源危机。

(一)乡村小学适龄儿童数量持续减少

乡村小学适龄儿童数量减少主要缘于出生人口逐年下降引致的自然减员和乡村人口向城性流动数量的逐年增加。乡村小学适龄儿童向城性流动又主要受城镇化、农民工子女随迁和农村家庭择校行为等因素影响。在城乡教育一体化发展的背景下,乡村小学生数量还将持续减少。

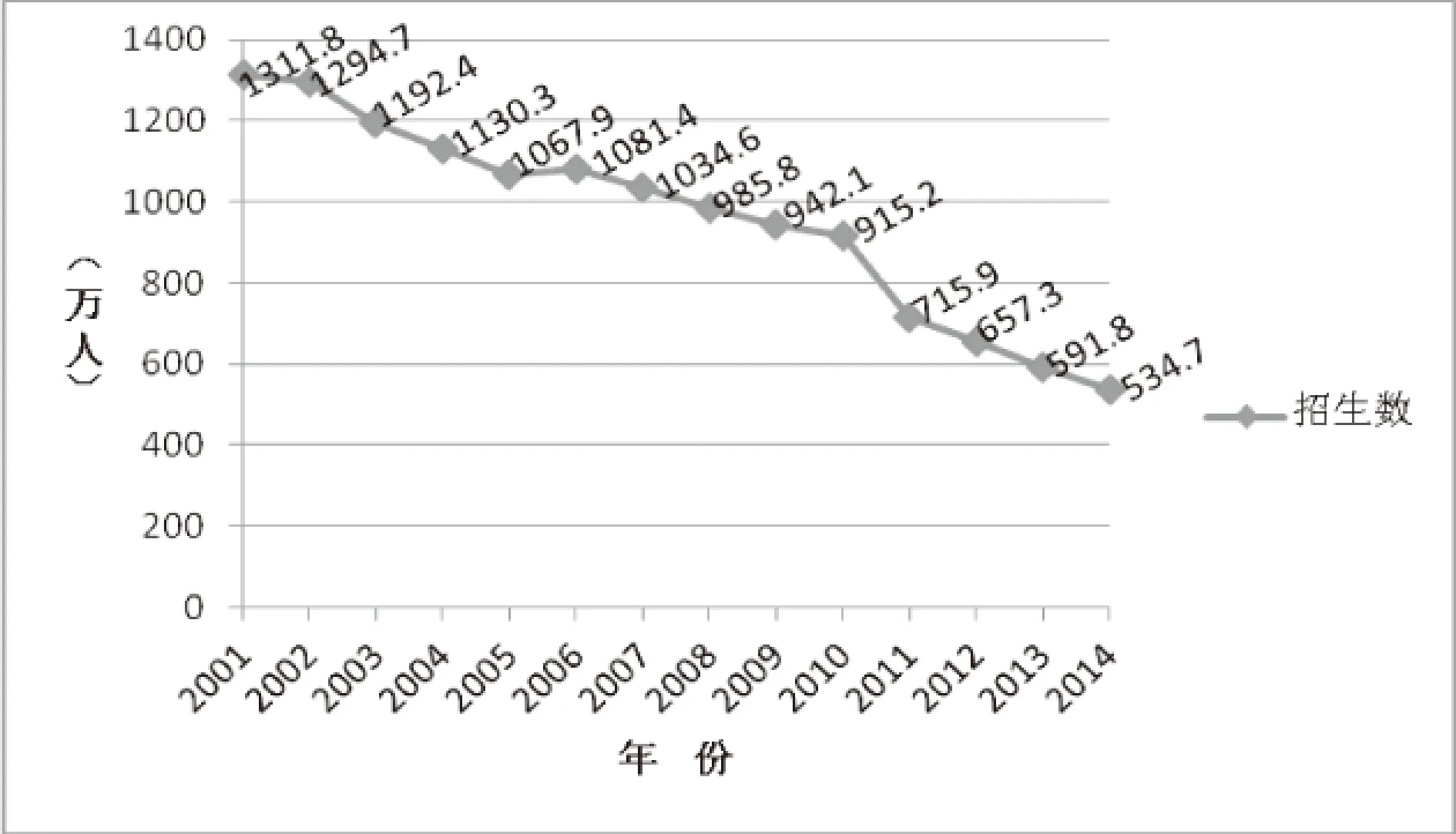

1.人口出生率下降导致乡村学校自然减员

进入21世纪以来,我国农村人口出生率持续、快速下降,长期保持超低人口增长水平,致使小学适龄儿童自然减员严重。第五次、第六次人口普查数据显示,2000年到2010年,乡村地区6-11周岁小学适龄儿童总数从8768.9万人降至4747.2万人,10年间减少了46.5%;6-12周岁小学适龄儿童由10488.4万人下降至5620.0万人,减少了46.4%*数据来源:2000年第五次人口普查数据与2010年第六次人口普查数据中“全国分年龄、性别的人口(乡村)”部分整理得到。。2001-2013年,我国小学适龄儿童净入学率从99.05%上升到99.71%,接近100%,小学招生人数的变化趋势与适龄儿童总数变化趋势一致*数据来源:2010年、2013年《全国教育事业发展统计公报》。。2001-2013年,乡村小学招生人数从1311.8万人降至591.8万人,降幅高达54.9%*数据来源:通过《中国农村统计年鉴》(2002—2015年)中“农村文化、教育、卫生及其他事业”部分数据整理得到。(图1)。一项预测结果显示,农村小学适龄儿童数2015年达到5050万人的峰值数,其后持续快速下降,“单独二孩”政策的影响并不能改变这一趋势,2040年农村小学适龄儿童将减少到2300万人,较之2015年下降近50%,2026-2040年平均每年减少100万人[1]。尽管新近出台的 “全面放开二胎”政策会在2022年后会减缓下降的速度,但是难以控制乡村小学适龄儿童下降的大趋势。

图1 2001-2013年乡村小学招生数变化趋势

2.城镇化引致乡村小学生向城性流动加快

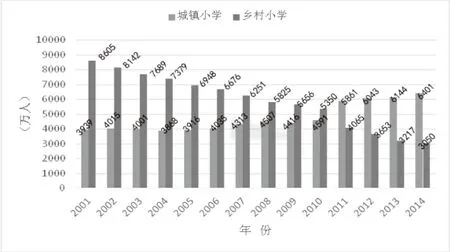

1978—2013年,我国城镇常住人口从1.7亿人增加到7.3亿人,城镇化率从17.9%提升到53.7%,年均提高1.02个百分点。城市数量从193个增加到658个,建制镇数量从2173个增加到20113个[2]。城镇化进程中农村人口快速流向城镇,相应地,农村学龄人口快速流入城镇地区。东北师范大学农村教育研究所发布的《中国农村教育发展报告2015》显示,由于学龄人口不断向城镇聚集,2009年至2014年,乡村小学在校生减少了2605.68万人,而镇区和城区分别增加了820.8万人和1164.5万人。2014年小学城镇化率达到67.73%,比2009年提升了23.88个百分点[3]。统计数据显示,2001年至2014年,全国小学在校学生总数逐年减少,其中,乡村小学在校学生数从8605万人降至3050万人,减少了64.6%,呈大幅下降趋势;而城镇小学在校学生数却从3939万人增至6401万人,增加了62.5%*数据来源:通过《中国统计年鉴》(2002-2015年)中“教育”部分数据整理得到。(图2)。比较发现,乡村小学在校生总数下降幅度超过了人口自然减员趋势,而城镇小学在人口生育率不断下降的情况下仍保持上升趋势,充分证明了乡村小学适龄儿童大量流入城镇的事实。

图2 2001-2014年城乡小学在校学生分布状况

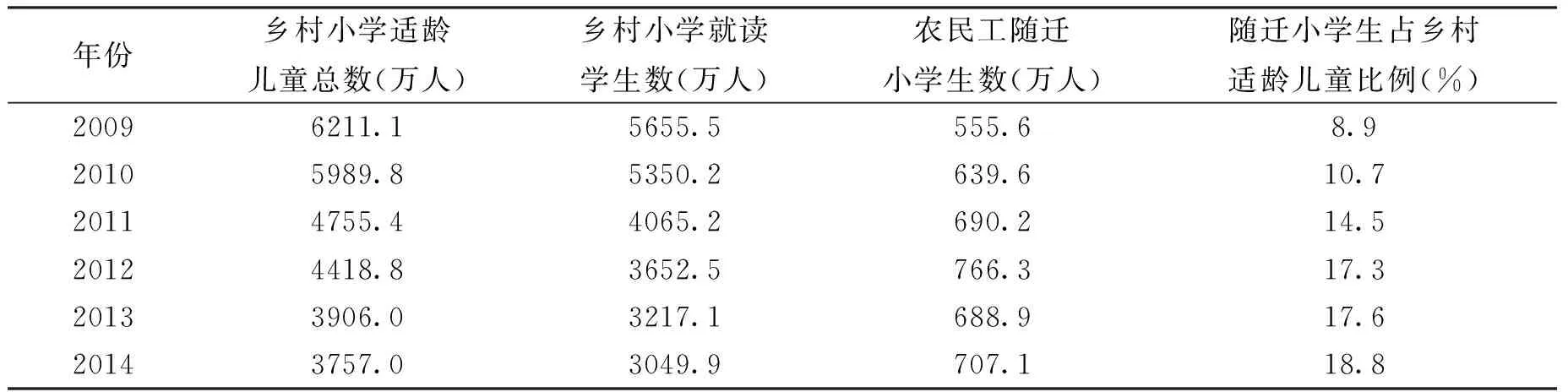

3.农民工子女随迁致使乡村生源流失加剧

《全国教育事业发展统计公报》数据显示,2009年至2014年,进城务工人员随迁小学生数量从750.8万人增加到955.6万人。进城务工人员随迁子女实际包括农村户籍(农民工随迁子女)和城市户籍两类,根据2010年第六次人口普查结果推算,农村户籍迁移人口约占整个进城务工人员的比例为74%左右,据此剥离出2014年农民工随迁小学生人数大约为707.1万人[4]。2009-2014年,农民工随迁小学生数占乡村小学适龄儿童的比例从8.9%上升到18.8%(见表1)。西部劳务输出大省农民工随迁比例更高,以贵州省为例,2010年六普统计数据显示,乡村6-11岁小学适龄人口总数为26.3万人,户口迁移到外乡镇的就有6.4万人,占比达到24.4%。

表1 2009-2014年农民工随迁子女小学生占比情况统计

说明:表中数据来源于《中国农村统计年鉴》和《全国教育事业发展统计公报》,乡村小学适龄儿童总数=乡村小学就读学生数+随迁小学生数。

4.政策导向刺激乡村小学生源向城性流动

城乡教育一体化发展政策导向将进一步强化乡村小学适龄人口向城性流动。2014年6月,国家发改委出台《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》提出:“保障随迁子女平等享有受教育权利,将农民工随迁子女义务教育纳入各级政府教育发展规划和财政保障范畴,保障农民工随迁子女以公办学校为主接受义务教育。对未能在公办学校就学的,采取政府购买服务等方式,保障农民工随迁子女在普惠性民办学校接受义务教育的权利。”《规划》还提出:“到2020年,常住人口城镇化率要达到60%左右,农民工随迁子女接受义务教育的比例达到99%。”2014年,全国有2.34亿农民工及其随迁家属被统计为城镇人口,实际上真正落户在城镇,与城镇人口同等享受基本公共服务的人口远低于这个数。新型城镇化政策将会吸引游离于城乡之间的农民工子女落户城镇,从而进一步波及乡村小学生源的稳定。2014年7月,国务院印发《关于进一步推进户籍制度改革的意见》(国发〔2014〕25号)进一步调整户口迁移政策,全面放开建制镇和小城市落户限制,有序放开中等城市落户限制,合理确定大城市落户条件,建立城乡统一的户口登记制度。并提出“不得以退出土地承包经营权、宅基地使用权、集体收益分配权作为农民进城落户的条件”,解除了农民工进城落户的后顾之忧。可以说,新户籍制度进一步拆除了农民工随迁子女进城就读的壁垒,直接危及乡村小学生源。2015年11月,国务院发布《进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》提出:“统一城乡义务教育经费保障机制,实现‘两免一补’和生均公用经费基准定额资金随学生流动可携带。”这一旨在保障农民工随迁子女平等接受义务教育权利的政策,在降低乡村学生进城就读的成本的同时,客观上也将减轻了城市接纳随迁子女学校的经济负担,从而刺激城市学校主动吸纳乡村学生,进一步加深乡村小学生源危机。

(二)乡村小学生源分布密度逐年减小

伴随着学生数量的减少,乡村小学适龄儿童分布更加稀疏,密度逐年减小。不仅如此,乡村小学适龄儿童分布还呈现出地域特征,东、中、西部,山区、平原分布不均衡。

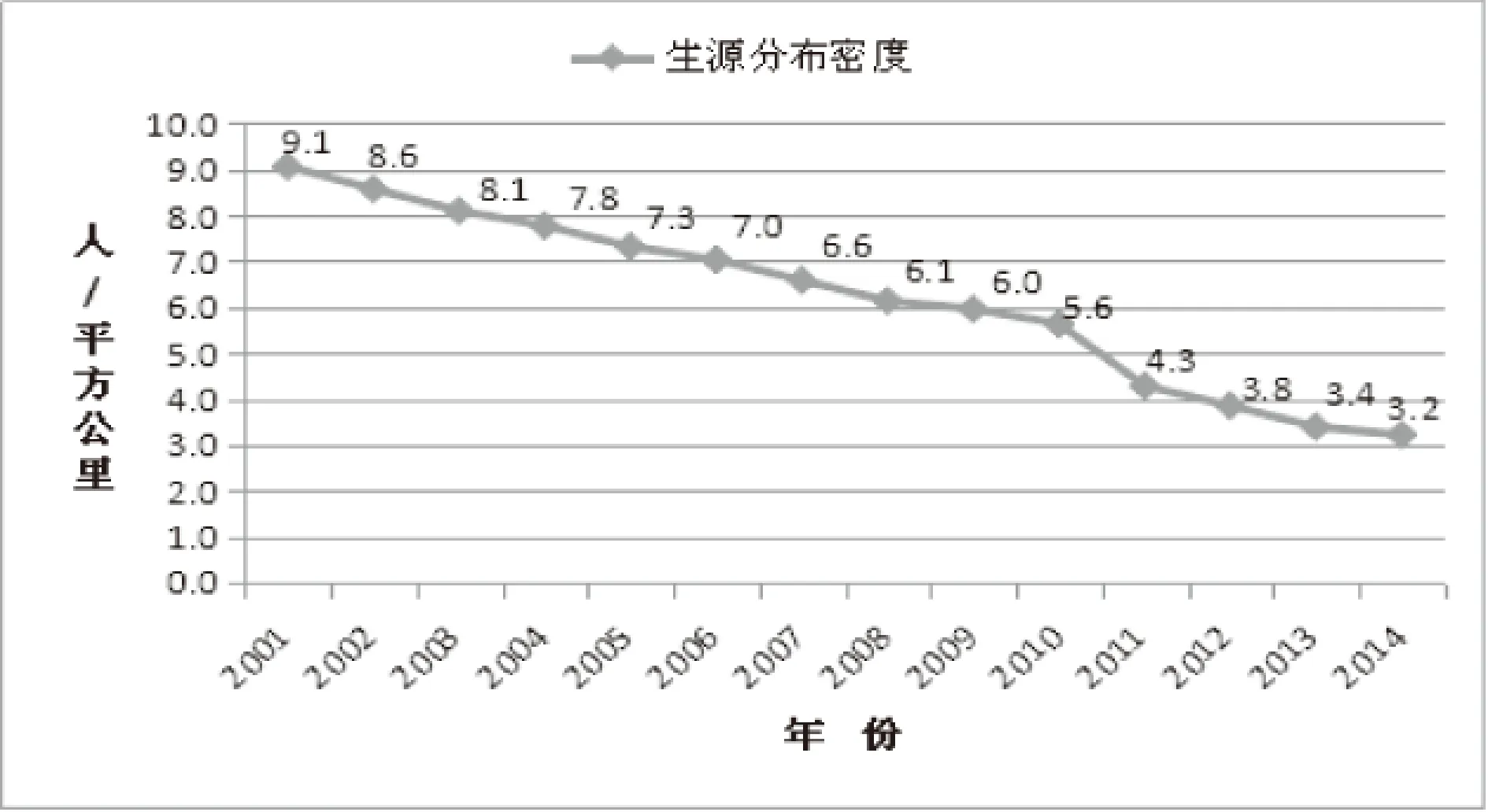

1.乡村小学适龄儿童分布密度逐年减小

分布密度由学生数与乡村国土面积决定,生源分布密度与学生数的变化趋势一致,估算乡村小学生源分布密度关键在于乡村土地面积。2014年全国共有地级行政区333个(地级市288个),县级行政区2854个(县级市361个)。乡村土地面积就是国土总面积减去3187个县级以上行政区建成区面积。统计显示,2014年全国城市城区户籍人口3.86亿,暂住人口0.6亿,城区总面积18.41万平方公里,建成区面积仅4.98万平方公里。对全国前860名城市建成区面积统计显示,20平方公里以下的城市有近500个[5]。据此,即使县级市以下的2534个县城平均按20平方公里计算,城区面积约为5.07万平方公里,全国3187个县级以上城区总面积仅有10万平方公里左右,乡村国土面积为950万平方公里。2001-2014年期间,农村小学学生数从8604.8万人减少到3049.9万人,减少了64.6%,平均每年以7.7%速度下降。相应地乡村小学生分布密度从9.1人/平方公里下降到了3.2人/平方公里*数据来源:通过《中国农村统计年鉴》(2002-2015年)中“农村文化、教育、卫生及其他事业”栏目学生数除以乡村国土面积得到。(图3)。

图3 2001-2014年乡村小学生源分布密度变化趋势

2.乡村小学生源区域分布呈非均衡状态

乡村小学生源区域分布不均衡,西部地区分布尤为稀疏。2014年,全国乡村小学生总数为3049.9万人,其中,西部12省区、市乡村小学生为1110.1万人,中部地区为1079.4万人,东部地区为860.4万人[6]。西部地区包括重庆、四川、贵州、云南、广西、陕西、甘肃、青海、宁夏、西藏、新疆、内蒙古等十二个省(直辖市、自治区),土地面积681万平方公里,占全国总面积的71%(西部共有县城1085个,地级以上城市119个,城市建成区面积普遍较东中部小,在计算乡村面积时可以忽略不计)[7]。东部地区国土面积约107.3万平方公里;中部地区国土面积约为171.7万平方公里。以此推算,2014年全国乡村小学生源分布密度约为3.2人/平方公里,西部地区为1.6人/平方公里,中部地区为6.3人/平方公里,东部地区为8.0人/平方公里。东部地区小学生分布密度是西部的4.9倍,中部地区是西部地区的3.9倍,而东部与中部仅相差1.3倍。西部农村地区小学布局矛盾更为突出,2014年西部地区12省区、市农村人口约为1.94亿,人口平均出生率约为12.0‰,农村地区千人学位数为72,以此推算,2014年西部农村地区小学生总数为1396万,小学生平均分布密度约为2人/平方公里,考虑农民工随迁子女流失情况,1.6人/平方公里的生源分布密度基本符合实际情况。

(三)乡村小学适龄儿童数量不稳定

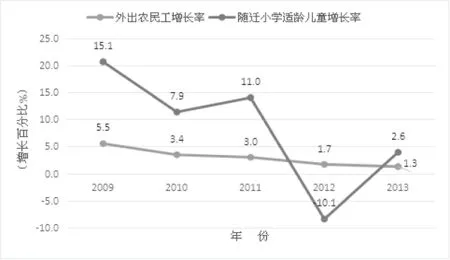

乡村小学适龄儿童总体不仅呈持续、快速减少的趋势,而且存在明显的波动现象。生源数量波动并非来自乡村人口出生率的影响,而是缘于人口的机械迁移。在所有影响乡村小学适龄儿童迁出的因素中,外出农民工子女随迁的影响最大,外出农民工是否选择子女随迁受主观和客观因素制约,主观的随意性与客观的不确定性使部分农民工子女常处于“去留不定”状态。

1.农民工子女随迁行为的主观随意性

农民工选择子女随迁的主观随意性使乡村小学生源处于一种波动状态。一般来说,农民工外出随迁子女增减应该与农民工的数量增减趋势一致,如果农民工普遍认可带孩子进城务工行为,则随迁小学生增长率应该与外出农民工增长率趋势基本一致。实际上,很多农民工对是否选择孩子随迁具有很多偶然性,外出农民工与随迁小学生增长速度并不一致,有时甚至出现负相关的关系。统计显示,2009年至2014年随迁小学生增长速度大大超过了外出农民工,进一步分析发现,2013年在外出农民工持续增长的情况下,随迁小学生却大幅下降(图4)。

图4 2009-2014年外出农民工与随迁小学适龄儿童增长趋势比较[8]

2.人口生育新政策执行效果的不确定

“全面放开二胎”政策实施效果的不确定性可能导致乡村小学适龄儿童的不稳定,这种不确定性主要表现在两个方面:人口回升趋势的不确定和城市接纳随迁子女政策的不确定性。我国农村地区一直实行“二孩”政策,受“单独二孩”与“全面放开二胎”政策影响最大的是城镇人口。城镇人口二胎生育意愿的不确定性决定了城市适龄小学儿童数量的不确定性,乡村地区是否受城市人口生育行为示范效应的影响也处于不确定状态。虽然全面放开二胎政策可以使小学适龄儿童人数增加,但增加的速度却难以预测。如果确定城镇居民响应政策,城镇小学适龄儿童从2022年开始将会逐年回升,农民工随迁子女与新增学龄人口叠加将会对城镇教育带来很大压力。一旦城镇义务教育阶段学位增加速度低于学龄人口增长速度,危及城镇教育本身质量时,各地政府很可能出台紧缩政策,倒逼部分学生回到乡村或城乡接合部的学校接受教育,乡村小学生源又可能出现反弹。

二、乡村小学布局设点面临的困境

生源数量与分布密度是学校布局设点的基本依据,生源数量决定学校的数量与规模,生源分布决定学校服务范围与选址,生源的稳定程度决定学校规模的弹性系数。我国乡村小学面临生源不足、生源分散及生源不稳定的危机,导致学校布局陷入困境。

(一)保障就近入学受制于现行教育经费保障机制

保障小学适龄儿童就近入学是我国教育政策法规的基本要求,义务教育经费保障机制变迁至今已近基本稳定,二者均有硬性要求。实际上,现行经费保障机制根本无法满足就近入学要求。

1.关于“就近入学”距离标准的判断

2006年新《义务教育法》第12条规定:“地方各级人民政府应当保障适龄儿童、少年在户籍所在地学校就近入学。”国务院办公厅2012年9月6日发布《关于规范农村义务教育学校布局调整的意见》提出,农村义务教育学校布局要保障学生就近上学的需要。什么是就近入学?全国并没有统一标准,地方文件中也少有明确的距离规定。2012年7月,教育部在《规范农村义务教育学校布局调整的意见(征求意见稿)》中曾提出:“各地要根据实际条件合理确定学校覆盖范围,一般应使学生每天上学单程步行时间不超过40分钟;具备公共交通或校车服务条件的,学生每天上学单程乘车时间应不超过40分钟。”一般来说,成人的平均步行速度约为5km/h,小学生的步行速度可以取3km/h左右,则40分钟步行距离约为2公里。四川省教育厅规定:“小学校点设置应使农村低、中年级学生上学单程一般不超过1.5公里,高年级学生上学单程一般不超过5公里。”河南省要求平原地区小学生上学距离不能超过2公里。四川、河南分别是山区和平原地区的典型代表,结合教育部的规定,考虑乡村交通条件改善等因素,本研究将乡村小学就近入学定义为:西部地区上学单程步行不超过1.5公里,东中部地区不超过2.5公里,全国乡村学生上学单程平均距离取2公里。

2.执行就近入学标准的经费缺口估算

按照本研究所取“就近入学”标准计算,全国平均每所乡村小学覆盖面积应为12.6平方公里,辖区平均学龄儿童仅40人。分区域进一步分析,西部地区每所乡村小学的覆盖面积约7.1平方公里,辖区适龄儿童人数仅有11人;中部地区每所乡村小学覆盖范围大约19.6平方公里,辖区适龄儿童约124人;东部地区每所乡村小学覆盖范围大约19.6平方公里,辖区适龄儿童约157人。从全国总体来看,2014年乡村需要小学(含教学点)762,475所,且每所规模理论上均小于100人。《关于规范农村义务教育学校布局调整的意见》规定:“提高村小学和教学点的生均公用经费标准,对学生规模不足100人的村小学和教学点按100人核定公用经费,保证其正常运转。”假定规模小于100人的学校教师配备也按照100人规模执行,则所有乡村小学生均公共财政预算教育事业费可以统一计算。统计显示,2014年全国农村小学生均公共财政预算教育事业费为7403.91元,如果不足100人的学校全部按100人规模计算,全年共需教育事业费5645.3亿元,需要新增3387.2亿元。届时,全国普通小学公共财政预算教育事业费将达到10646.6亿元,占全国公共财政预算教育事业费(22576.01亿元)的比例高达47.2%,全国公共财政教育支出(25963.21)占公共财政支出(151785.56亿元)的比例将由14.87%上升至17.11%,这显然不现实[9]。西部形势更为严峻,2014年西部地区乡村小学生为1110.1万人,按照就近入学标准,每所学校只能覆盖11人,需要布局100万所小学。实际上,2014年西部12省区、市普通小学总数仅有10.4万所(含教学点),如果执行“100人以下按100人”划拨教育事业费,则需新增公共财政教育支出6633.9亿元。如此大的资金缺口,如果不改变现行教育经费保障机制,根本难以实现。因此,基于现实乡村生源分布情况与教育经费保障机制,无法实现乡村小学就近入学的政策目标。

(二)保障最优规模势必导致小学生上学远的矛盾

确定乡村小学的最优规模,可以推算出平均每所小学覆盖的范围,从而进一步推算出学生上学的最远距离,根据学生步行速度就可以判断保障规模的前提下走读是否可行。

1.乡村小学最优规模的理论值选择

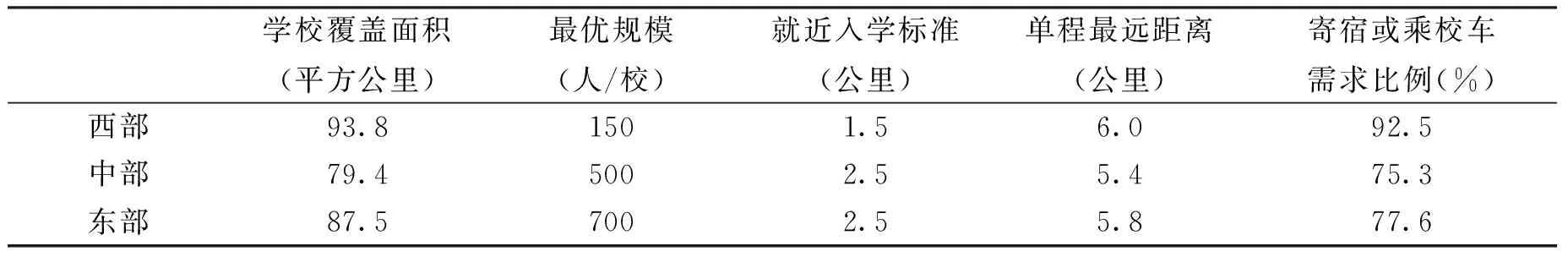

理论上讲,将教学质量、公共教育成本和私人教育成本纳入成本函数可以求出学校最优规模。李祥云等研究认为,县域初等学校适宜规模在700人左右。国外相关研究也认为初等学校最优规模介于500~1000人之间[10]。以上研究将镇区小学与乡村小学综合计算,其结论对东部和中部地区有借鉴意义,西部地区乡村小学基本难以达到这一规模。2014年,西部12省区、市农村小学生总数为2902.2万人,学校总数14.6万所,小学平均规模只有199*数据来源:通过《中国农村统计年鉴》(2015年)中“农村文化、教育、卫生及社会服务”部分数据整理得到。人。以贵州省为例,2014年全省9275所小学中,200人规模以下就有7886所(不含教学点),占了总数的85.0%,这些学校大都是乡村小学。中国农村存在两类学校:寄宿制学校和小规模学校,世界各国也都存在由于地理原因造成的小规模学校,像英国、德国、芬兰这些最发达的教育强国的小学的建设标准,平均规模为150人到180人,[11]这种小规模学校更接近我国的乡村小学。国务院《关于规范农村义务教育学校布局调整的意见》中提出:“对学生规模不足100人的村小学和教学点按100人核定公用经费。”可以看出,我国乡村小学在实践中执行的适度规模为100人以上。2014年东部11省小学平均规模为660人,中部8省小学平均规模为408人,如果将东中部合并计算,则校平均规模为515人。基于以上分析,本研究假设西部乡村小学最优规模确定为150人,中部地区为500人,东部地区为700人。

2.保障最优规模加剧学生上学远矛盾

如果按照2014年乡村小学生源分布密度(西部1.6人/平方公里,中部6.3人/平方公里,东部8.0人/平方公里)计算,乡村要保障小学最优规模,每所小学覆盖土地面积:西部地区需要达到93.8平方公里,中部地区为79.4平方公里,东部地区为87.5平方公里。根据几何原理,正六边形地域能实现无缝对接,因此,学校覆盖面积按正六边形计算。正六边形的外接圆半径代表学生上学的最远距离,用就近入学标准距离至最远上学距离之间覆盖面积做分子,以每所最优规模小学覆盖面积做分母,计算出百分比作为需要乘车或寄宿上学学生的比例,计算结果见表2。

表2 最优规模条件下乡村小学生就近入学难度的区域比较

从表中可以看出,如果要保持一定规模,就必须撤并学校,联村办学或实行部分年级集中,这样势必造成学生上学远的矛盾。2013年国家审计署对全国1185个县农村中小学布局调整情况做了专项审计,其中,833个县的小学服务半径平均达到4.23公里,西部地区270个县的小学服务半径平均达到6.09公里。重点抽查25127个学校的1257.63万名走读生中,有49.31万名上学单程要徒步3公里以上,其中10.03万名要徒步5公里以上,且主要集中在山区或丘陵地区。学生上学路途消耗体力大,导致学习和在校活动时间相应减少[12]。这是撤并学校追求最优规模的真实写照,充分说明要保证规模就必然加剧学生上学远的矛盾。

三、化解乡村小学布局困境的应对策略

农村人口向城性流动既是农业社会向工业社会转型的必然结果,也是城镇化政策激励所致。乡村教育发展镶嵌在经济社会发展的大背景中,学龄儿童向城性收缩是一种客观必然,设置壁垒阻止学生及家庭选择城镇教育都是不正义之举。当下新型城镇化中关于教育的规定、农民工随迁子女就读条件的放宽以及新近出台的义务教育阶段相关经费的“可携带”等政策,可算是顺势而为,是对公平和人权的尊重。客观看待与合理引导乡村小学的向城性收缩,坚持规范而不限制,以“疏”的思路代替“堵”的思维,是乡村小学布局中应秉承的基本原则。

(一)规范乡村生源向城性流动程序,增强生源变化趋势的可预见性

分类规范向城性流动程序,确保流入、流出两地政府合理配置教育资源。农村人口对城市生活方式、生活成本等并不全然知晓,一旦过快放开政策,会造成部分农村学生非理性进入城镇。突然“闯入”城镇和“悄然”离开乡村,来去自由,没有任何条件制约,对城市和乡村都会产生巨大压力。乡村小学生源向城性流动大致可以分为三类:农民工随迁子女、农村居民市民化和择校,对于农民工随迁子女和主动择校行为必须有相应的规范。农民工子女随迁应该以家庭和工作的稳定为前提,对于举家进城务工且父母至少一方拥有相对稳定的工作的家庭,可以放宽入城就学条件,对于父母一方进城务工且时间较短者则需酌情考虑。为了使迁出和迁入地学校有充足的时间做准备,随迁子女必须提前一定时间(至少1年)向迁出地学校提出申请,并告知迁入地学校。这样做并不是对其他条件加以限制,只是对时间做要求,既能保障权利,又能使迁入地和迁出地合理安排教育资源,同时还能避免农民工非理性的选择。对于追求优质教育资源而进行的择校行为要加以限制,这是对“就近入学”原则的维护。否则,就会出现城乡义务教育阶段均执行就近入学政策时,允许部分农村学生择校的特例,从而产生一种新的不公平。

(二)布局寄宿制学校与校车并举,因地制宜实行区域差异化政策

山区、牧区与平原地区地理条件不同,西部、中部和东部地区人口密度相差很大,实施因地制宜的区域差异化政策才能真正解决问题。人口密度决定生源分布密度,以地理学家胡焕庸1935年提出的黑河—腾冲线为界,我国94%的人口居住在“胡焕庸线”以东43%的土地上,西部67%的广袤国土仅占全国人口的6%[13]。就地域划分,“胡焕庸线”以西基本覆盖了西部12省区、市,地形以山区、牧区为主,2014年乡村小学生源密度仅1.6人/平方公里,必须适度集中,扩大学校服务半径,建设标准化寄宿制学校。“胡焕庸线”以东基本上包括了我国东中部省份,地形以平原丘陵为主,生源分布密度相对较大,可以大力发展校车公交系统扩大学校服务半径,追求最优规模,与此同时,东中部省份的山区集中举办标准化寄宿制学校。对西部和东中部山区适度集中举办标准化寄宿制学校,尽可能撤并教学点,对东中部平原及丘陵地区大力发展校车系统,两相结合,才能在公平与效率之间寻求平衡[14]。

(三)以校均拨款代替生均拨款,确保乡村小学教育财政充足

乡村小学生向城性流动缘于城镇学校的拉力及其本身质量低下的推力,师资水平不高、办学条件差、公用经费不足长期制约着乡村小学教学质量提升,迫使部分学生家庭出现择校行为。近年来,各级政府采取了诸多旨在改善乡村小学办学条件的措施,如乡村教师支持行动计划、提高生均公用经费拨款标准,不足100人的学校按照100人水平拨付等,但收效甚微。究其原因,教育财政不充足仍然是制约乡村小学质量提升的瓶颈。无论是乡村教师支持计划,还是生均公用经费拨款方式的调整,都没有真正触及乡村小学教育资源供给的根本模式,所有的改革仍然把乡村小学当作规模偏小的普通小学,教育资源分配基本没有跳出原有框架,因而也就难有突破。量变引起质变,当学校规模降低到一定程度,其内部结构和运行方式也会发生相应变化。要彻底打破目前的僵局,乡村小学教育财政就必须跳出生均拨款的窠臼,以校均拨款理念代替生均拨款思维,这种改变不能局限于生均公用经费,整个财政预算内教育事业费和基建费拨款都必须以校为单位核算。重新认识乡村小规模学校,摆脱单纯以学生数为依据的资金供给模式,确保乡村小学教育财政充足。确立校均拨款模式,确保优质教师供给和日常运转,提升乡村小规模学校教学质量,留住辖区生源,吸引随迁儿童回流,才能阻止乡村小学进一步衰落。

(四)弹性设计乡村小学规模,消解生源不稳定对学校布局的影响

前已述及,乡村小学生源呈波动性减少趋势,农民工子女随迁行为的随意性和新人口政策效果的不确定性增加了学校布局的难度。未来乡村小学生源回暖是大趋势,难以确定的是回暖时间节点。基于此,学校布局应该以辖区所有学龄人口入学为前提确定规模,尽量保留现有学校。在生源不足的情况下,可以实行小班化教学、教师多点执教等方式化解。弹性设计还可以从学校功能设计考虑,将走读学校、寄宿制学校、村民委员会办公地点、乡村福利机构和乡村公共活动场所整合起来设计,教室和办公室、学生宿舍和教室、学校和村级公共活动场所可以随着学生数的增减而灵活实现功能互换。这就要求乡村小学建筑设计要超越现实,要以建园的思路替换简单建楼的思维方式,要以建“私塾”理念摆脱追求城市学校建筑风格的思维。工业化进程中农村向城市收缩不可避免,当城市吸纳能力超限以后,后工业时代又会促使居民逆向流动,乡村小学布局应该提前谋划。

[1]姚引妹.“单独二孩”政策下我国受教育人口变化趋势研究[J].教育研究,2015(3).

[2]国家新型城镇化规划(2014—2020年)[EB/OL].(2014-03-14)[2016-10-12].国务院网站,http://www.gov.cn/gongbao/content/2014/content_2644805.htm.

[3]梁文艳,杜育红.人口变动与义务教育发展规划——基于“单独二孩”政策实施后义务教育适龄人口规模的预测[J].教育研究,2015(3).

[4]吴霓.进城务工人员随迁子女在流入地参加中高考的现实困境及政策取向[J].清华大学教育研究,2012(4).

[5]各地区行政区划及城市概况[EB/OL].(2015-12-02)[2016-10-12].国家数据网(中华人民共和国国家统计局).http://data.stats.gov.cn/tablequery.htm?code=AD01.

[6]中国农村统计年鉴(2015年)[EB/OL].(2015-11-02)[2016-10-12].中国经济与社会发展统计数据库.http://tongji.cnki.net/kns55/Navi/YearBook.aspx?id=N2016010146&floor=1###.

[7]中国城市统计年鉴(2014年)[EB/OL].(2015-12-01)[2016-10-12].中国经济与社会发展统计数据库.http://tongji.cnki.net/kns55/Navi/result.aspx?id=N2015040001&file=N2015040001000017&floor=1.

[8]2009-2014年度人力资源和社会保障事业发展统计公报[EB/OL].(2015-06-29)[2016-10-12].中华人民共和国人力资源和社会保障部网站,http://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/zwgk/szrs/ndtjsj/tjgb/.

[9]2014年全国教育经费执行情况统计公告[EB/OL].(2013-10-13)[2016-10-12].教育部网站.http://www.moe.gov.cn/srcsite/A05/s3040/201510/t20151013_213129.html.

[10]李祥云,魏萍.县域内初等学校最优规模的估算——以XS县为案例的研究[J].教育研究,2014(11).

[11]杨东平.如何建设小规模学校[N]. 社会科学报,2014 -12-18(002).

[12]2013年第2号公告:1185个县农村中小学布局调整情况专项审计调查结果[EB/OL].(2013-05-03)[2016-10-12].审计署网站.http://www.audit.gov.cn/n5/n25/c63610/content.html.

[13]李培林.新型城镇化与突破“胡焕庸线”[N].人民日报,2015-01-08(16).

[14]瞿章文.寄宿制学校在农村中小学布局调整中的作用[J].教育学术月刊,2013(3).

责任编辑 李兰敏 英文审校 孟俊一

Rural Primary School Enrollment Crisis, Dilemma of Redistribution and Its Countermeasures under the Background of Urban-Rural Integration

DONG Shi-hua

(Guizhou University of Finance and Economics, Guiyang 550025, China)

Under the background of Urban-Rural Integration, it is certainly a fact that rural primary schools have been embroiled in enrollment crisis. The main performance of crisis includes serious shortage of students, sparse distribution, imbalance in regional distribution and unstable on mechanical change trend. Enrollment crisis makes rural primary school get into trouble, giving consideration to nearby enrollment would not get enough funding guarantee under the current money supply mechanism; guaranteeing the priority of enrollment will be bound to cause long distance to go to school. In order to dissolve the contradiction, we must standardize the procedure of rural student mobility to the city, establish boarding schools and develop the school bus system, put into practice of school budget rather than student budget, design elastically the scale and function of rural primary school, etc.

rural primary school; enrollment crisis; dilemma of redistribution; boarding school

2016-10-18

教育部人文社科基金项目“教育均衡发展视域下西部农村寄宿制小学功能定及实现路径研究”(13YJA880014)的阶段性成果。

董世华(1970-),男,湖北恩施人,贵州财经大学副教授,教育学博士。研究方向:农村教育、教育经济与政策研究。

G40

A

1001-733X(2016)06-0074-09