气韵独步的武人导演

——徐浩峰电影中的象征与平衡

王 烨

随着中国电影商业化进程的加速发展,冯小刚导演凭借着《集结号》让世人第一次认识到了中国的超级商业大片。同时,商业元素与艺术元素的平衡也迫切地浮现在人们眼前。这体现在,一方面有些粗制滥造、只是依靠明星效应与宣传手段的作品获得了极高的票房,另一方面有些历经多年打造,融入作者毕生体悟的作品,却因为曲高和寡而黯然退场。这样的市场,并不算是一个健康的市场。但如何平衡商业性与艺术性是一个举世的难题。本文认为,徐浩峰导演的三部作品,能令我们在这一点上得到一些启示。

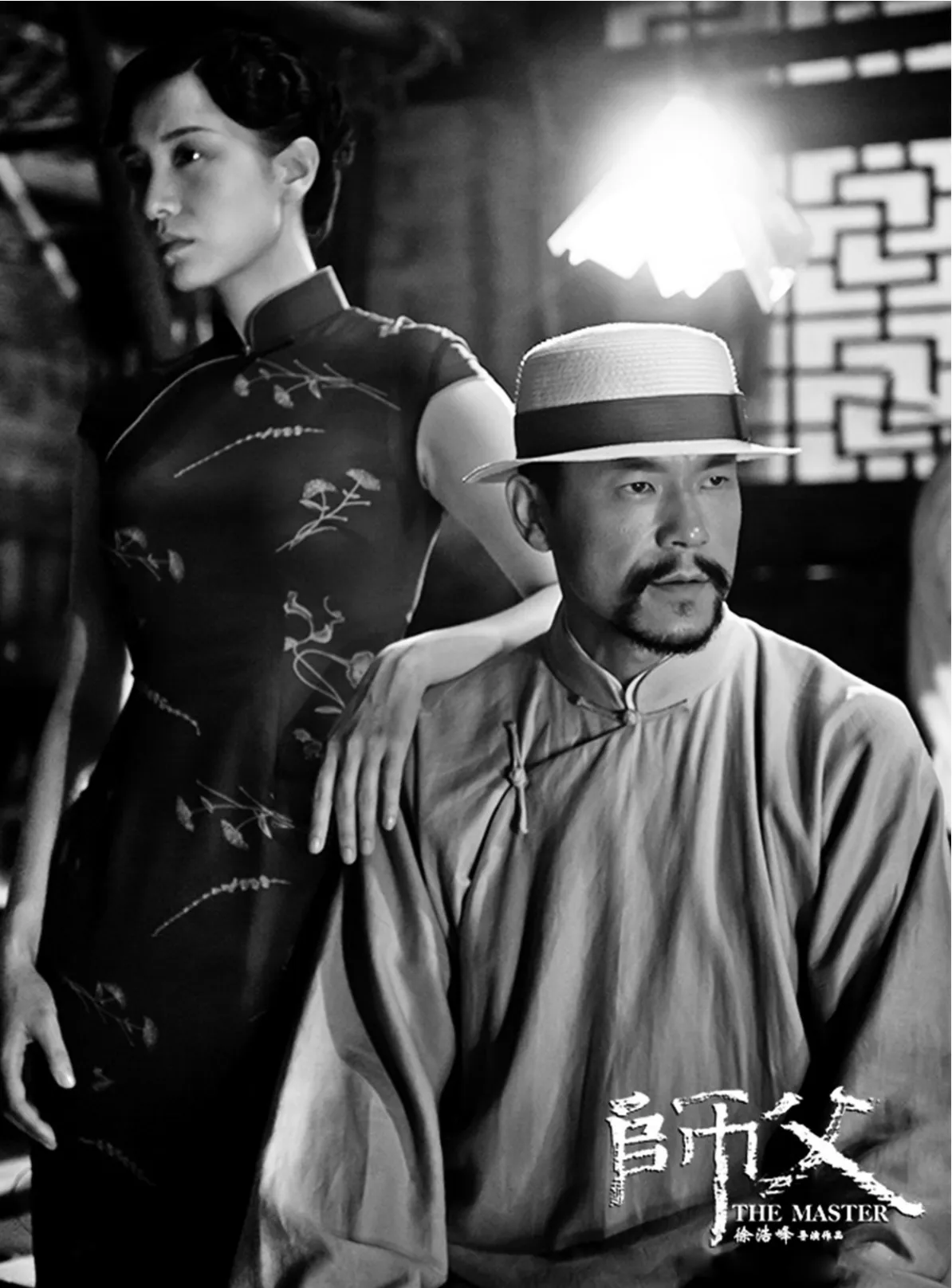

电影《师父》剧照

徐浩峰导演近年的成绩十分突出,自《倭寇的踪迹》到《箭士柳白猿》,徐浩峰导演的形式语言、电影语言及其创意都在逐步地提升。其中,《倭寇的踪迹》是徐导的处女作,在商业上没有取得较大的成功,但其独特的风格让观影者记住了徐浩峰这位导演,为其赢得了一定的口碑。《师父》是他的第三部作品,其中商业元素的添加让影片或多或少地缺失了徐浩峰所独有的风格,而在这之前的《箭士柳白猿》更多地偏向于艺术性。总体而言,徐导这三部作品给观众带来的体验是截然不同的。他在这三部作品上一直追寻着商业与艺术的平衡点。其作品最大的特征在于主线稳扎稳打,到了该自由发挥之际又绝对不会让人失望,借助独特的电影语言给予观众特殊的观影体验。本文认为,无论是对于渴求创新性的电影市场,还是对于希望在商业与艺术之间掌握平衡的导演来说,通过徐导的作品,都能获得一定的启发。

一、古巷兵器,象征意蕴

徐浩峰电影中的场景并不多,场面也不大。相较于那些以多场景、大场面来取胜的导演,徐导更为注重的是作品自身的意象呈现。麻雀虽小,但五脏俱全,他往往充分地利用作品中出现的一切资源,无论是地点、物件还是一些特殊的服饰都被赋予了丰富的象征意义。

在徐浩峰导演的镜头之下,古巷所蕴含的象征意义最为丰富。同样的巷子,在每部影片当中都含义不同。在《倭寇的踪迹》里,剧情设定只要有人打过一定数量的门派就可在此地新立一门。而在这部作品中,古巷的名称为无疑巷,代表的是武者应当心中无疑,方能沉着应对各类兵器的招式变化,这才可以打败众多高手,自立门派。在《师父》中,古巷又转变为了落后秩序的代表。两部的相同点是,主角在古巷中都体现了不凡的武艺,不同的是《师父》中的主人公陈识(廖凡饰)因为遇上了军阀势力急剧扩张的时代,他所抗争的不仅仅是天津武行一伙,更是不顾外敌,反而全身心地对付同胞的军阀代表。当古巷到了《箭士柳白猿》之中时,它象征着过往的师徒情分。在顾及自身利益与追求的情况之下,师徒有了不同的利益需求,两者之间的矛盾导致了师徒二人决定用功夫来决定谁才是对的。同时,徐导的另类兵器与武打设计也十分有趣,他静若处子动若脱兔的武打处理手法,给了传统的武侠剧一个新的方向。

可以看出,古巷,在影片中只是表面、象征作用。在这层表皮之下所讲述的道理才是徐导通过影片想要传递给观影者的信息。而这种表现手法观众也乐于见到,它使得观众不仅能够通过同一事物体会到截然不同的情感,并且能够感受到徐导对于电影这种视听艺术的追求。

同样的,兵器在徐浩峰的电影之中,也不再仅仅只是兵器了。以器说法是徐浩峰导演所喜爱的方式。在《师父》中,陈识对阵天津武行的故事背景给各类兵器的登场提供了契机,借由各类特殊的兵器,徐导能够尝试更多的武打设计。而陈识于古巷之中对阵武行时,他不断地借由敌人的兵器来制胜敌人的手法告诉了我们,自己的趁手兵器终有被克制的一天,只有适应了更多的兵器,才能够战胜你的敌人。这启发人们,只有学会了更多的事物才能够充分地保护好自己,学习是永无止境的。

在此之余,徐导还尝试了许多崭新的镜头语言,逐渐开创出属于自己的镜头语言。在《倭寇的踪迹》中,徐导巧用场景的一切道具来烘托那份紧迫的气氛。无论是使用已有的房屋来进行画面的切割,还是利用兵器来进行转场,亦或利用月光、火光、刀尖上的锋芒来做成一些特殊的观影效果,在极富想象力的画面处理方式之下,画面中的一切都成了徐导信手拈来的兵器。同样的手法在《师父》与《箭士柳白猿》之中或多或少也有所体现,但比之《倭寇的踪迹》而言,这一手法的使用明显收敛了许多。这或许是为了接纳更多的观众,尽可能地少利用具备浓厚象征性的兵器去传达人物的感情。而在《箭士柳白猿》中,这种手法出现的频率增高,回归到了最初的手法,用兵器来象征人物当下的感受,用各种自然存在的事物来隐喻人物的处境。

二、不断成熟的平衡把握

徐浩峰导演在这三部作品中所投入的情感是不同的,这里会将《倭寇的踪迹》与《箭士柳白猿》放在一组,而将《师父》放于另一组进行讨论。如此做的缘故在于《倭寇的踪迹》与《箭士柳白猿》无疑是更具“徐浩峰”味道的作品,但演技的精湛程度与故事的叙事则远不及《师父》。

其中的缘由主要牵扯到三部片子制作与上映的时间问题。《箭士柳白猿》早在2012年就亮相于金马影展,但上映却是在2016年。这就造成了讨论徐浩峰导演的作品时,作品的拍摄时间成为无法避开的问题。《师父》是2014年方才拍摄的,在该作品中,能明显地发现到徐导叙事能力有了显著的提高,而宋洋和李呈媛,相较于在《倭寇的踪迹》与《箭士柳白猿》中的演技,少了几分做作,更多了几分自然。这也直接造成了《师父》的反响要比其他两部好。但如果我们考虑制作时间的话,总体上来讲,徐导自身与演员们都是在不断求新求变的。这主要体现在影片的叙事方式以及声音处理上。

首先是三部影片的叙事方式,在《师父》的影响下,观众对于徐导的叙事方式有了一个新的认识,再看徐导的作品,其变化过程就会变得明确。当《箭士柳白猿》正式上映之时,徐导的叙事方式又回到了《倭寇的踪迹》的模式。当观众在观看《师父》的时候,每段情节是连续的,可在《箭士柳白猿》之中,更多的是零碎型的叙事方式。这多少令一些不了解影片制作时间的观众有些疑惑不解,但实际上,徐导不再使用较为另类的叙事手法,而转而使用主流的叙事手法。这是因为,在主流文化和美学之下,《箭士柳白猿》的叙事方式不大为大多数观众所接受,零碎的叙事方式使观众常常感到影片没有那么连贯,多个场景的不停流转将作品的整体空间表现变得有些割裂了。而《师父》整体空间的连续性就变得好了许多,这主要采用了主流的叙事方式。但从创新性上来讲,还是《倭寇的踪迹》和《箭士柳白猿》更具有实验性。但更具有实验性也意味着要承担更大的商业风险,所以我们从叙事方式上的差别也能看出徐导在寻求商业与艺术之间的平衡中做出的努力。

其次,从影片的声音处理上来讲,《箭士柳白猿》拿到了第49届金马奖最佳原创配乐的提名,这主要得益于该影片较为成功地将西洋经典音乐融入到中国语境当中。例如,它在中国传统的功夫对决中加入了改动后的巴赫曲子,在双方以武会友、以武相交的过程中,配上庄重而又不失活泼的巴赫作品,竟意外地点出了蕴含于一招一式之间的“道”的精神。这也难怪观众体没有任何违和感,因为他们借助音乐,与中国文化的根基——“道”相遇了。可以说,这是一次成功的实验。《箭士柳白猿》中最后的决战同时运用了两种钟声,其中一种是中国寺庙的钟声,另一种则是教堂的钟声,两种钟声的不断交叉造就了一次相当奇特的听觉盛宴。

除此之外,徐浩峰导演还在《倭寇的踪迹》与《箭士柳白猿》中进行了其他的实验。这两部影片更像是徐导在试图确立自己的个人特征。之后的《师父》则在此基础上兼顾了商业性,赢得了票房和口碑的双重成功。

在当前不断追寻好莱坞商业化脚步的语境下,中国电影市场每一年都创造着票房记录,影片的产量也在逐步地提高,可电影的多元化却没有因产量的提高而出现,反而近来电影的同质化与粗制滥造的现象愈加严重。在这种情况下,徐浩峰导演的作品看起来是另类的,但观众也更乐于看见这样的作品出现。徐导通过《倭寇的踪迹》与《箭士柳白猿》带来的是新的理念与无数多的可能性。《师父》中叙事方式的改变些许减弱了徐导的味道,但是自《倭寇的踪迹》和《箭士柳白猿》以来的创新性依旧是存在的,徐浩峰通过这三部电影带给了中国电影市场一个新的定位,并试图通过自身的作品来引领新的审美,这无疑是电影人的职业素养与追求。电影是工业化的艺术,它是一件商品,在获取利益的同时能够带给人一种美的享受才是一部优秀电影所应当具备的。而这份美的享受或许是崭新的价值观,观众能够从电影中得到一些人生的启示,并更好地面对生活。

结语

每个人的心中都有着一片江湖,武术是中华传承的一脉。初窥徐浩峰的武侠世界,看似有些奇怪,武人不再是嘶吼着进行搏杀,招与招之间讲述的是双方的一生。在徐导的世界当中,每一位有着修为的武人都如同理想中的绅士一般,高尚的情操与品德始终伴随着他们。高修为带来的不仅是荣华富贵,更多的是一种品性的修炼和境界的提高。这种修为会让武人们找到自己的信念。正如《箭士柳白猿》一般,“守”住一些秩序以及“寻”找新的秩序是主角人生的信念。

在徐浩峰的作品中,弓与枪是必不可少的。射箭之道与君子之理有着许多共通之处,射箭讲究的是不偏不倚,是一种静;枪棍之法讲究的是刚猛凌厉,是一种动。到了《箭士柳白猿》中,弓与箭进行了一次最终的对决,这是一次冷兵器的绝响。在电影中体现了末世武人在被时代碾压后所留存的最后体面。

当人们在讨论导演的作品之时,从观影体验可以对影片做出一些相应的高低判别。但从另一个角度来谈,却不能够说哪部影片更好,这是因为导演通过电影所要讲述的事物与道理是不同的,或多或少都有着自我的表达。因此《师父》讲的是一个好故事,《倭寇的踪迹》与《箭士柳白猿》讲述的是徐浩峰导演的内心。

——明代嘉靖大倭寇的形象》