陕西省推进农业供给侧结构性改革的目标与路径

张 建 涛

(陕西省信息中心, 陕西 西安 710006)

陕西省推进农业供给侧结构性改革的目标与路径

张 建 涛

(陕西省信息中心, 陕西 西安 710006)

2015年中央农村工作会议首次提出的“农业供给侧结构性改革”,为推进农业现代化发展指明路径。根据内外部形势要求提出陕西省农业供给侧结构性改革的路径:围绕稳定提升综合产能,满足人民群众对产品消费升级需求,尽快在创造新的消费需求、推进前沿方向发展、提高产出效率质量、强化农业供给基础四个方面取得突破,同时要在机制创新、政策支持、资金投入方面为其发展提供保障。

供给体系; 农业现代化; 调结构; 提品质; 降成本; 补短板

农业供给侧结构性改革,就是在农业的供给侧,通过改革的办法推进结构调整,提高供给质量,达到与需求侧相适应的新水平[1]。其本质是农业政策改革与完善,关键在于农业经营方式的变革与转型,主要是提升农产品竞争力[2]。当前陕西省乃至全国农产品总量需求的刚性增长态势明显,农产品供求关系呈现基本平衡与结构性短缺并存的显著特征,供给数量、品种和质量与消费者需要契合度不高。加快推进农业供给侧结构性改革,进一步提高农业综合生产能力,确保农产品有效供给,有利于加快推进陕西省农业发展方式转变和农业农村现代化步伐。本文在结合农业供给侧结构性改革内涵的基础上,根据内外部形势要求,针对农业发展中存在的问题,研究提出陕西省推进农业供给侧结构性改革的路径与措施,以期对区域应用创新和改革实践提供借鉴与参考。

一、 农业供给侧结构性改革的意义

农业供给侧结构性改革,在2015年12月中央农村工作会议上提出,核心是围绕市场的需求来进行生产,优化农业资源的配置,扩大农产品的有效供给,增强供给结构的适应性和灵活性。随后发布的《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》要求,推进农业供给侧结构性改革,加快转变农业发展方式,保持农业稳定发展和农民持续增收,走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路。并提出到2020年,现代农业建设取得明显进展,粮食产能进一步巩固提升,国家粮食安全和重要农产品供给得到有效保障,农产品供给体系的质量和效率显著提高。从四个方面提出具体量化目标:农田水利方面,确保建成8亿亩、力争建成10亿亩集中连片、旱涝保收、稳产高产、生态友好的高标准农田,农田有效灌溉面积达到10亿亩以上,农田灌溉水有效利用系数提高到0.55以上;资源保护和生态修复方面,森林覆盖率提高到23%以上,湿地面积不低于8亿亩,农兽药残留限量指标基本与国际食品法典标准接轨;农民增收方面,农村居民人均收入比2010年翻一番;新农村建设方面,解决5000万左右贫困人口脱贫,对完全或部分丧失劳动能力的2000多万贫困人口全部纳入低保覆盖范围[3]。

2016年1月28日,在2016年中央一号文件有关情况发布会上,中央农村工作领导小组办公室副主任韩俊提出,重点实施调结构、提品质、促整合、去库存、降成本、补短板六大任务。调结构,要调整优化农业的产品结构、生产结构和区域结构;提品质,下大力气提高农产品的质量安全水平,要适应城乡居民食品结构升级的需要,大力推进标准化生产、品牌化营销,特别是要提高消费者对国内农产品的信任度;促融合,促进农村一、二、三产业融合发展,要深度挖掘农业的多种功能,要把农业生产与农产品加工流通和农业的休闲旅游融合起来,培育壮大农村新产业、新业态,更好地满足全社会对农业多样化的需求;去库存,加快消化过大的农产品库存量,加快粮食加工转化;降成本,就是着力降低农业的生产成本、流通成本、营销成本,实现节本增效;补短板,大力弥补制约农业发展的薄弱环节,要持续改善农业的基础设施,加强农业资源的保护和修复,实施山、水、林、田、湖生态修复和保护工程,推动绿色发展[4]。

当前农村经济社会深刻变革,农村社会结构深刻变动,农村利益格局深刻调整,为农业供给侧结构性改革带来了前所未有的机遇,具体表现为:社会各界的共识为其提供了强大的推动力;居民农产品消费结构升级为其提供了巨大的带动力;农业科技的不断进步为其提供了更强的驱动力;“四化”同步为其提供了强大的牵引力;农村改革的不断深入为其提供了新的活力[5]。根据中央的思路要求,结合机遇效果,加快推进农业供给侧结构性改革对于陕西具有重大而深远的意义。主要体现在:一是适应农产品消费结构快速升级的需要,农业供给侧结构性改革的最终目的是满足需求,通过坚持市场化导向,尽快提高农产品的品质,满足多元化、个性化的市场需求;二是提高农业质量效益和竞争力的需要,结构性矛盾是当前农业的主要矛盾,从产业和体制两个方面增强供给体系对需求变化的适应性和灵活性,提高农业全要素生产率,推动农业转型升级,使农业成为有竞争优势的产业;三是促进农民持续较快增收的需要,“三农”问题核心是农民问题,农民问题的核心是收入问题,以发展高产、优质、高效、生态、安全农业、推进农村一、二、三产业融合为途径,不断拓宽农村居民增收途径,能够如期实现同步全面建成小康社会的目标要求;四是破解农业资源环境约束的需要,促进绿色发展是农业供给侧结构性改革的基本要求,通过加快发展资源节约型、环境友好型农业,转变农业生产方式和资源利用方式,不断增强绿色优质农产品的供给和生态产品供给,促进农业发展、生态协调、环境改善相互融合与统一。

二、 陕西省农业发展存在的主要问题

近年来陕西省农业发展在高起点上实现了稳中有进、稳中提质、稳中增效,然而也存在较多结构性问题,对农业供给侧结构性改革形成制约。

(一)结构有待优化

产业区域布局不合理,高需水型玉米在陕北渭北旱区种植规模偏大,渭北南部海拔800米以下的非优生区仍有近200万亩苹果,陕北农牧交错带优质饲草饲料种植规模难以支撑草食畜牧业发展,汉丹江流域生猪规模化养殖面临水源保护的新挑战。产品品种结构不合理,据陕西省农业厅相关资料,小麦、水稻对外依赖度高达25%和45%,苹果主产区乔化栽培占85%以上,奶山羊、肉羊、肉牛等草食畜牧业产值仅占畜牧业总产值的29%。

(二)品质急需提升

特色化农产品少,陕西省特色农产品的开发和培育相对滞后,品质差异化程度小、同质化现象普遍存在,据陕西省农业厅相关资料,关中灌区强筋小麦种植规模不足150万亩,陕南二级以上籼稻仅占3成,最具特色的苹果、猕猴桃面临“好的不多、多的不好”窘境,陕茶品牌竞争力仍需提升。农产品加工水平不高,据陕西省农业厅相关数据,农产品加工转化率不足50%,与全国平均水平相差15个百分点。优质农产品较少,据陕西省农业厅相关数据,全省通过“三品一标”认证的农产品仅占总规模的25%,认证基地规模偏小、认证产品供给不足,农业品牌年度注册量仅占商品品牌的1/6,品牌化消费份额不足10%。

(三)生产成本较高

农业生产对农药、化肥依赖程度高,造成物化成本高。据相关部门数据,我国每公顷耕地化肥使用量高达397.5公斤,单位面积的农药施用量是世界平均水平的2.5倍。据陕西省农业厅相关数据,当前陕西省小麦、稻谷、玉米生产成本年均增幅达到10.5%,苹果生产投入年均增长7.6%,生猪、肉羊饲养成本较世界平均水平高出4~5成,奶牛更是高出80%左右。农业规模经营水平偏低是农产品生产成本高的重要因素,农业生产规模小、效益低,抵御风险能力差,土地流转面积、种植业专业大户和家庭农场平均规模等规模经营性指标均低于全国平均水平,成为导致农产品生产成本较高的主要因素之一。

表1 2015年陕西省土地流转及与全国对比

数据来源:陕西省农业厅调查统计[6]

(四)设施短板突出

农田灌排基础设施薄弱,农田灌溉条件在全国居中等偏下水平,陕西省水利厅相关资料显示,40%的大型灌区骨干工程、49%的中小型灌区及小型农田水利工程设施不配套和老化失修,大多灌排泵站带病运行、效率低下,农田水利“最后一公里”问题仍很突出,还有近半数的耕地没有灌溉水源或缺少基本灌排条件。耕地质量不高,80%的耕地分布于水土流失和生态环境脆弱区,水土流失严重,土壤有机质呈下降趋势。科技装备水平低,农机拥有量偏少,农机总体发展水平居后,除小麦生产机械化程度相对较高外,玉米、水稻等作物生产机械化刚刚起步,特别是玉米、薯类作物的收获大部分依靠人工作业,生产方式非常落后。

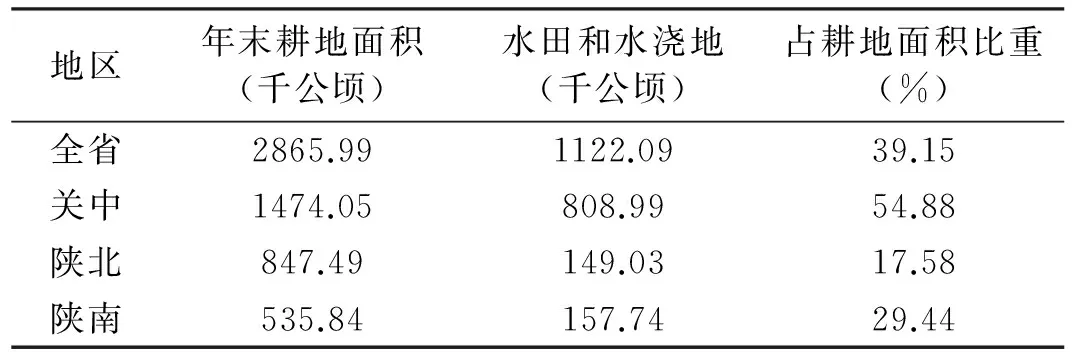

表2 2014年陕西及三大区域耕地质量对比

数据来源:陕西省统计年鉴2015

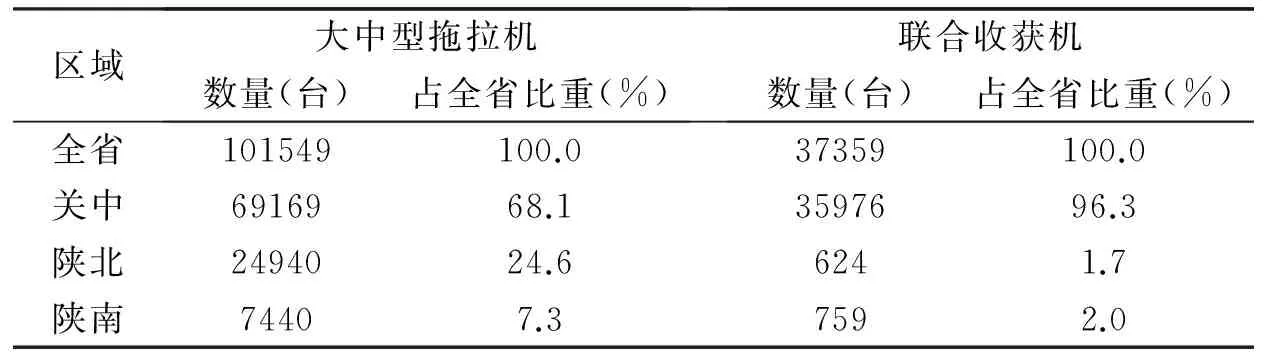

表3 2014年陕西及三大区域农业机械拥有量对比

数据来源:陕西省统计年鉴2015

三、 陕西省农业供给侧结构性改革的主要目标

陕西省推进农业供给侧结构性改革,要以稳定提升综合产能为根本,以追求产品品质为核心,通过调结构、提品质、促整合、去库存、降成本、补短板等举措,提高农业质量效益和竞争力,推动农业农村尽快现代化。通过五年左右时间,要实现以下目标:

(一)供给得到有效保障

全省粮食等主要农产品综合生产能力稳步提高,粮食综合生产能力达到1400万吨,单产水平达到4900公斤/公顷;油料、棉花产量稳步提高,肉蛋奶等畜产品产量持续增长,形成区域特色鲜明、产业分工合理,产业体系完备的产业格局;农村一、二、三产业的融合发展,突破性发展农产品加工业和流通业,农产品加工业产值与农业总产值比达到 4:1,养殖业产值占农业总产值的比重达到四成以上,农村劳动力从事二、三产业的比率达到50%以上;单位面积农药施用量累计下降15%。

(二)农业产业体系更趋完善

农业物质技术装备条件和农业科技水平、农业发展质量与可持续性明显提升。农田有效灌溉面积达2000万亩,灌溉水有效利用系数达到0.6。高效标准农田占耕地的比重 50%,高标准农田将达到1966万亩,农机装备总动力达到300万千瓦,农作物耕种收综合机械化水平提高到 65%,农业科技进步贡献率达到50%以上。

(三)农村基础设施和经营服务显著改善

农业基础设施保障效果明显,道路密度提高到0.7,设施农业面积比重稳步提升,旱涝保收面积1200万亩,旱涝保收率达到30%以上,农业防灾减灾能力进一步增强。农村信息服务能力显著增强提升,农业社会化服务能力得到加强。生产经营规模化、专业化、组织化程度不断提高,农民合作社覆盖农户比率达到40%左右。

(四)农业发展质量与可持续性明显增强

农业生产标准化水平有效提升,农产品监测总体合格率达到98%。生态环境治理取得新进展,森林覆盖率超过45%,森林蓄积量达到9亿立方米,新增沙化土地治理面积 1000 万亩,水土流失面积大幅下降。

(五)农村居民收入水平及生活质量大幅提升

农民人均可支配收入达到 1.5万元,年均增长12%,城乡居民收入差距降到2.5:1,现行标准下农村贫困人口实现脱贫。农村教育水平明显提高,医疗卫生条件显著改善,文化事业更加繁荣,社会保障体系基本完善,覆盖城乡的基本公共服务体系基本建立。人居质量进一步改善,农业面源污染得到控制,农作物秸秆综合利用率90%,清洁能源入户普及率70%。

四、 陕西省推进农业供给侧结构性改革的路径及突破方向

陕西省推进供给侧结构性改革,要坚持问题导向,围绕思路目标,从优结构、提品质、降成本、补短板四个方面加大实施力度,努力在优化供给体系、完善产业体系、提高发展质量、促进农民增收上取得实质性突破。

(一)围绕优结构创造新的消费需求

立足陕西省区域优势和产业基础,以特色农产品加工优化生产结构,以陕西三大区域农业区建设调整空间结构,以农村三次产业融合发展创造新的供给,进一步提高优质、安全、高端、适应消费的农产品供给水平。

1.大力发展特色农产品加工。注重品质、品相、品牌、品位“四品结合”,重点发展优质粮油、特色果蔬、畜禽、特种水产等加工产业,打造一批国家级、省级重点农业产业化龙头企业、农产品加工示范基地和创业基地、农产品加工研发基地,建立20个农产品加工业集聚区,在全省形成与优势特色农业产业相适应的加工产业布局。

2.调整区域产业布局。关中重点发展优质小麦、夏玉米、奶畜、秦川牛、蔬菜、时令瓜果等高效连片农业区,陕北地区重点发展肉羊、白绒山羊、小杂粮、马铃薯、设施蔬菜、山地苹果等有机农业区,陕南重点发展优质水稻、“双低”油菜、生猪、柑橘、食用菌等生态连片农业区。

3.促进与第三产业融合发展。将农业向加工增值、流通及休闲服务业等二、三产业交叉延伸,是现代农业发展的趋势和方向。做活农村第三产业,大力发展各类专业流通服务,积极发展电子商务等新业态新模式,加快发展休闲农业和乡村旅游,推动产业跨界融合、要素跨界流动、资源跨界配置。培育多元化产业融合主体、发展多类型产业融合方式、建立多形式利益联结机制,以新的供给创造新的消费。

(二)围绕提品质推进前沿方向发展

围绕优质、安全、高端、适应消费的发展方向,着力发展优势农产品,扩大绿色有机产品供给规模,培育优势产品品牌,增强具有市场竞争力的农产品供给。

1.着力发展优势产品生产。坚持粮食安全为基础、发展特色为引领、保护生态为方向,主攻优质专用食粮品种,优化品种不断提升果品品质,加强陕南和渭北生猪、关中奶山羊和奶牛、渭北肉牛、陕北肉羊供给,扩大设施蔬菜、高山冷凉露地蔬菜种植面积,扩大无性系茶园比重,开发多元茶产品,打造粮食为基础、果畜为支柱、菜茶为特色的优势产品生产体系。加强营养健康、安全放心、高附加值加工产品研发,粮食要开发面食产品、马铃薯主粮食品和休闲食品,果业要推广鲜榨果汁、鲜食果酱、休闲果干等终端产品,畜牧业要研发婴幼儿、中老年奶粉和液态奶以及高档牛羊肉制品和冷鲜速冻食品,茶产业要主攻绿茶、研发红茶、做大黑茶。

2.扩大绿色有机食品产业生产规模。做好生猪、家禽、粮油、蔬菜、水果等优势农产品绿色和有机认证,在农产品生产、加工、贮藏、包装、流通、销售各个环节严格执行有机标准。建立有机食品生产技术支撑体系,塑造有机安全食品品牌,加强规模化、标准化、规范化生产经营,培育多元化深加工体系,提升绿色食品和有机食品在农产品中的比例。

3.培育打造优质农产品品牌。结合苹果、猕猴桃、茶叶、奶山羊、肉牛、肉羊等特色优势产业,培育和打造“陕果”、“陕茶”、高端羊奶粉、高档牛肉、陕北羊肉以及特色面食、马铃薯主食产品、优质杂粮、陕北红枣、时令水果等十大知名品牌,带动形成一批国内竞争力强、国际公认的优势品牌。同时也要抓住构建大秦岭生态经济区的战略机遇期,依托秦岭奇珍品牌,整合秦岭绿色生物资源,大力发展以绿色经济、循环经济为主导的秦岭特色农业产业发展带,打造秦岭品牌。

(三)围绕降成本提高产出效率质量

按照节本生产、规模经营的思路,降低污染成本,提高生产效率,塑造农业发展的比较优势,提高农产品产出效率和供给质量。

1.降低污染成本。推行化肥农药减量化行动,率先在现代农业园区、粮食生产功能区开展试点,依托社会化服务组织推行节肥节药生产,推进化肥减量提效、农药减量控害。总结白水、洛川等县域果园化肥减量增效试点示范经验,推广高效缓释肥、有机肥、低毒低残高效农药和绿色防控。

2.推动经营规模化。大力培育新型经营主体,加快新型农民专业合作组织的发展,动员种养大户、返乡农民、企业能人、基层事业站所、科研部门及农村社区负责人牵头组织农民专业合作社,统筹规划扶持发展资金,激发种粮大户向家庭农场升级的积极性,在全省逐步形成以家庭承包经营为基础,专业大户、家庭农场、农民合作社、农业产业化龙头企业为骨干,其他组织形式为补充的新型农业经营体系。加快土地流转步伐,依托新型经营主体和社会化服务组织,引导土地经营权流转,促进土地向种田能手及农业企业合理流动。支持土地股份合作、经营权入股、代耕代种、联耕联种、全程托管等多种规模经营形式,推广合作式、托管式、订单式服务模式,发展适度规模经营。

3.提升生产集约化水平。大力发展农机化省力化生产,围绕农艺集成改进农机装备,加快专用型、特色型农机具研发推广,增加大型复式农机装备,发展一批适合山地作业的特色型农机具,支持咸阳、杨凌农机装备制造产业园建设。按照规模化、专业化、标准化发展要求,引导农户采用先进适用技术和生产手段,增加资本等生产要素投入,实现玉米、水稻、马铃薯等粮食作物机播机收,提高茶叶、苹果、猕猴桃等劳动密集型产业的机械利用率。

(四)围绕降短板强化农业供给基础

重点加强农业基础设施、高标准农田、农业服务能力等基础建设,大力弥补制约农业发展的薄弱环节,提高农业综合产能,夯实农产品供给基础。

1.强化农田灌排基础设施建设。全力推进农田水利基本建设,关中突出渭北塬区和秦岭北麓“四田”建设,陕北加快坡改梯和坝地建设,陕南推进石坎梯田建设。加快大中型灌区续建配套、泵站以及末级渠系配套更新改造,确保大中型灌区“主干动脉”和“最后一公里”安全畅通。在特色果业突出、现代园区集中、农业产业规模较大的地区,重点建设管灌,适度发展微灌和喷灌,打造高效节水灌溉示范县。

2.稳步提升耕地质量。大规模开展中低产田改造、土地开发整理和高标准农田建设,在岐山、富平等粮食主产县及国家级现代农业示范区建设旱涝保收基本农田示范县。依法划定永久基本农田,加快耕地建档立卡,全面推行耕地质量保护与提升,建设高标准基本农田。

3.提高农业服务能力。培育一批具有自主服务品牌的专业化服务组织,实现农用生产资料供应、农业专业服务、社会服务机构、公益性服务支撑网格化的社会化服务新格局。健全农村服务设施网络,健全设施建设投入和管理维护机制,推进教育文化、医疗卫生、健身休闲等设施网络化建设,不断提高公共服务质量和均衡化发展水平。

五、 保障措施

(一)推进体制机制创新

深化农村土地制度改革,坚持稳定和放活相结合,在坚持农村土地农民集体所有、坚持家庭承包的基础地位、坚持农村土地承包关系长久不变的基础上,放活土地经营权,发展多种形式的农业适度规模经营。创新农业经营制度,一方面,全面推进陕西省农业产业化、合作化、规模化经营,从资金、技术等方面给予扶持,不断培育壮大农民专业合作社、农业龙头企业等新型经营主体;另一方面,创新农业社会化服务机制,大力培育多种形式的农业经营性服务组织,健全新型农业社会化服务体系。完善农业科技创新体制,建设现代农业产业科技创新中心,实施农业科技创新重点、专项和工程,重点研究生物育种、生物防治、农业面污染治理、高产量、高附加值、智能农业、生态环保等领域的关键技术,不断提升陕西农业的科技创新水平和产业附加值。完善农业投融资保障机制,通过财政贴息、股权投资等方式,撬动政策性金融资本投入,引导社会资本投资农业,多方合力推进陕西省农业现代化建设。建立高素质人才回流机制,加快制定和完善大中专院校毕业生到农村从事农业生产的激励政策,鼓励吸引毕业生兴办家庭农场和农民合作社,从政府补贴、项目扶持、金融服务、土地流转、职称评定等方面创新制度和政策,吸引大中专毕业生和专业技术人员从事农业、投身农业。

(二)完善相关政策支撑

进一步完善农业补贴政策,继续扩大农业补贴规模,重点增加生产性补贴,实施农业生产重大技术措施推广补助政策,扩大节水灌溉设备购置等农业机械的补贴范围,加大在农业投入品、农业灾害救助、资源和生态保护、农民培训等方面的补贴力度。完善政策性农业保险,加大政策性农业保险保费财政补贴力度,逐步扩大农业保险补贴覆盖范围,将陕西省肉牛、肉羊、茶叶、杂粮等特色优势产业和设施纳入政策性农业保险范围,提高农业抵抗风险的能力。用足用活各项支农政策和资金,充分利用特色农业发展项目,整合各类惠农支农项目资金,集中打捆使用,加大对特色产业基地建设的投入。完善金融保险政策,因地制宜,加大现代农业园区、农业产业基地等基础设施建设、信用担保、税收优惠、融资风险补偿、政策性补贴等支持力度,重点解决融资难、融资贵问题,进一步推动金融资源向农业农村倾斜。积极争取中央财政安排专项资金,重点对陕北地区的耕地轮作休耕试点、陕果陕茶品牌创建、耕地质量保护与提升、种植业结构调整以及化肥、农药减量化行动等工作提供支持。

(三)加大资金投入力度

在落实政府涉农领域相关配套资金投入的同时,充分发挥财政投入对结构性改革的引导作用,采取财政补贴、低息、定向定额补贴、税收优惠等多种方式,引导集体、农民及全社会资金增加对农业的投入,更好地发挥好财政资金“四两拨千斤”的作用。要在积极争取国家资金基础上,加大省级财政资金投入,每年安排财政补助资金并逐年扩大资金规模,结合重大项目和重点工程实施,稳步推进陕西省农业供给侧结构性改革。整合发改、国土、财政、扶贫、农业、水利等部门的涉农资金,建设农业发展专项资金,用于推动陕西省的农业供给侧结构性改革,并对农业结构调整所需的材料、用具、水电等实施适当补贴。调整财政资金的投入方向,把有限的财政资金投入到农业龙头企业发展、规模基地、农产品品牌产品打造等方面,尤其是对既能增加农民收入,又能促进农业产业结构调整和农业现代化发展的企业、产业领域要进行重点投入。

总之,供给侧结构性改革是“十三五”期间经济社会发展的主线,农业在向现代化发展中也面临供给侧结构性改革的现实要求和内在需要。根据中央推进农业供给侧结构性改革的总体思路和任务措施,结合陕西农业结构性矛盾实际,从调结构、提品质、降成本、补短板四个方面综合施策,有利于加快转变农业发展方式、尽早实现农业农村现代化。

[1]张红宇.深化农业供给侧改革的着力点[EB/OL].(2017-02-14)[2017-02-20].http://news.163.com/17/0214/06/CD7EV72Q000187VI.html.

[2]本刊编辑部.三农专家论农业供给侧结构性改革[J].农林经济管理学报,2016,15(2):115-118.

[3]中共中央国务院.中共中央 国务院关于落实发展新理念加快农业现代化 实现全面小康目标的若干意见[EB/OL].(2016-01-27)[2017-02-20].http://www.gov.cn/zhengce/2016-01/27/content_5036698.htm.

[4]新华网.2016年中央一号文件有关情况发布会[EB/OL].(2016-01-28)[2017-02-20].http://www.xinhuanet.com/live/20160128x/wzsl.htm.

[5]和龙等.我国农业供给侧结构性改革:机遇、挑战及对策[J].农村经济,2016(7):29-33.

[6]元莉华,乔佳妮.调增提强融 改革有措施——陕西农业供给侧改革特别报道(上)[N].陕西日报,2016-03-19(3).

[7]韩长赋.着力推进农业供给侧结构性改革[J].山东农机化,2016(3):10-12.

[8]祝卫东.关于推进农业供给侧结构性改革的几个问题[J].行政管理改革,2016(7):57-62.

[9]许经勇.农业供给侧结构性改革的深层思考[J].学习论坛,2016,32(6):32-35.

[10]杨建利,邢娇阳.我国农业供给侧结构性改革研究[J].农业现代化研究,2016,37(4):613-620.

[11]魏国强.关于加快农业供给侧结构性改革的思考[J].种业导刊,2016(4):5-8.

[责任编辑:刘 英]

2017-01-12

2017-02-21

张建涛(1979-),男,陕西凤翔人,陕西省信息中心副研究员,硕士,主要研究方向:陕西省发展战略与规划、区域和产业发展等。

2016年陕西省信息中心专项基金资助课题

F303

A

2096-4005(2017)02-0082-06