揿针联合毫针刺治疗神经根型颈椎病疗效观察

毛林焕 天津市和平区中医医院针灸科 (天津 300050)

揿针联合毫针刺治疗神经根型颈椎病疗效观察

毛林焕 天津市和平区中医医院针灸科 (天津 300050)

目的:观察揿针穴位埋藏法联合毫针刺治疗神经根型颈椎病疗效。方法:将59例确诊为神经根型颈椎病患者随机分为两组,针刺组30例,揿针组29例,其中针刺组采用常规毫针刺治疗;揿针组在针刺组基础上加用揿针穴位埋藏法治疗,所有患者每周治疗5次,休息2日,4周为一个疗程,治疗1疗程后观察疗效。结果:两组治疗1疗程后,均能改善患者症状,差异有统计学意义(P<0.01),两组显愈率比较,揿针组疗效优于针刺组,差异有统计学意义(P<0.05)。结论:揿针穴位埋藏法联合毫针刺治疗神经根型颈椎病疗效显著,且优于单纯毫针刺治疗。

揿针 神经根型颈椎病 颈夹脊穴

颈椎病又称“颈椎综合征”,是增生性颈椎炎、颈椎间盘脱出以及颈椎间关节、韧带等组织的退行性改变刺激和压迫颈部的脊髓、神经根、交感神经和椎动脉等而出现的一系列症状。根据临床表现西医将颈椎病分为颈型、神经根型等6型[1]。神经根型颈椎病较为多见且发病年龄趋于年轻化。

中医将本病归为“痹病”范畴。目前中医治疗颈椎病方法较多,药物治疗、针灸、按摩、拔罐等。揿针作为一种新型针具,用于治疗神经根型颈椎病报道很少[2]。揿针穴位埋藏法可将针刺效应持续作用于穴位局部,加强并延长针刺效应;且埋藏揿针操作简便,疼痛感小。笔者自2014年以来运用揿针穴位埋藏法联合毫针刺法治疗神经根型颈椎病,现总结如下。

1.临床资料

1.1 临床资料

本研究59例患者均为本院针灸科门诊患者,按照挂号时诊号顺序,随机分为2组,即针刺组(30例)和揿针组(29例)。针刺组男性16例,女性14例;年龄28~66岁,平均51.0岁;病程6~90天,平均15.0天。揿针组男性15例,女性14例;年龄28~66岁,平均49.9岁;病程6~60天,平均16.0天。经统计学处理,2组患者一般资料差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

参照《中药新药临床研究指导原则》[3]制定。

①具有较典型的神经根性症状(麻木、疼痛),其范围与颈神经支配的区域相一致。除外非颈椎退行性病变所致的以上肢疼痛为主的疾患,如胸廓出口综合征、网球肘、腕管综合征、肩周炎等;

②X光片显示,颈椎曲度改变、不稳或骨赘形成,钩椎关节骨质增生,韧带钙化;

③可行CT或MRI检查辅助诊断。

1.3 纳入标准

①确诊为神经根型颈椎病;

②年龄20~70岁(包括20岁和70岁);③自愿参加临床观察。

1.4 排除标准

①不符合神经根型颈椎病诊断标准;

②精神病患者及合并有造血系统、肝、肾、内分泌系统等严重原发性疾病患者;

③哺乳妊娠或正准备妊娠的妇女;

④过敏体质及严重皮肤病患者;

⑤正在参加其他临床试验者。

2.治疗方法

2.1 针具

①揿针:清铃揿针,直径0.2mm、长1.5mm;②毫针:华佗牌一次性使用无菌针灸针,直径为0.25mm,长度为40mm。

2.2 方法

针刺组采取常规毫针刺法。主穴:颈夹脊、大椎、肩井、天宗、曲池、外关;配穴:风寒痹阻证加风门、风府,劳伤血瘀证加膈腧、合谷、太冲,肝肾亏虚证加肝俞、肾俞、足三里。揿针组在针刺组治疗基础上加用揿针在颈夹脊穴穴位埋藏。

2.3 操作方法

针刺组选取主穴,再根据证型不同选取配穴,穴位局部用75%酒精棉球常规消毒2遍后,取毫针直刺1.0~1.5寸得气,手法用平补平泻法,使针感向肩臂部传导,留针30min。揿针组起针后局部再用75%酒精棉球常规消毒2遍后,将揿针外包装纸撕下一半,露出针尖后,埋置在颈夹脊穴上,固定后再将剩余的一半包装纸去掉。令患者活动颈项部,询问患者埋藏揿针处是否有不适感,若有不适感应取下揿针重新埋置。于24h内将所埋置的揿针取下,嘱患者埋针期间按压刺激埋针部位2~3次,并注意保持局部清洁,如中途出现局部疼痛剧烈,皮肤红肿、瘙痒等不适症状,及时将揿针取下,以免感染。所有患者每周治疗5次,休息2日,4周为一个疗程,治疗1疗程后观察疗效。

2.4 统计学方法

3.疗效判定

3.1 评分标准

参考《中药新药临床研究指导原则》[1]制定量表(颈椎病症状评分量表)。

3.2 疗效判定标准

临床痊愈:疼痛、麻木症状、体征积分减少≥95%;

表1. 两组基线评分组间比较(±s)组别 例数 量表评分 P值针刺组 30 3.67±1.37 0.338揿针组 29 3.10±1.18

揿针组治疗前后比较,*P<0.01

?

显效:疼痛、麻木症状、体征积分减少≥70%,<95%;有效:疼痛、麻木症状、体征积分减少≥30%,<70%;无效:疼痛、麻木症状、体征减少不足30%。计算公式为:[(治疗前积分-治疗后积分)/治疗前积分]×100%。显愈率=(临床痊愈例数+显效例数)/总例数×100%。

4.结果

4.1 基线的可比性

两组患者入组前颈椎病症状量表评分比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性,见表1。

4.2 疗效比较

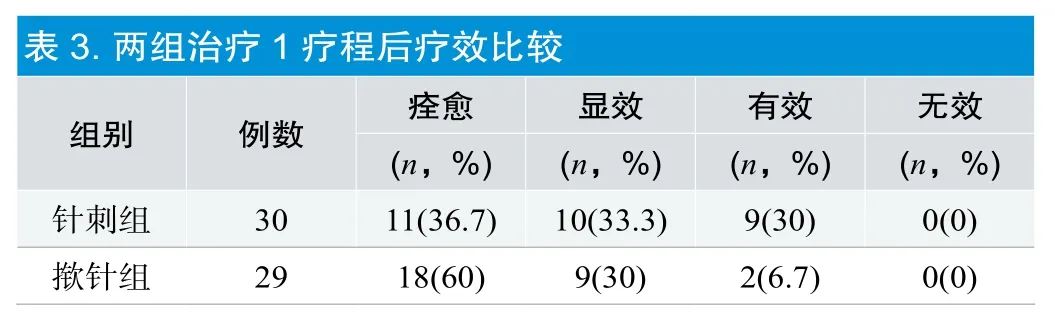

两组患者治疗1疗程后,有效率均为100%。颈椎病症状量表评分与治疗前比较,两组差异均有统计学意义(P<0.01)。针刺组显愈率70%,揿针组显愈率93%,两组显愈率比较,差异有统计学意义(P<0.05)。说明揿针组与针刺组均能明显改善神经根型颈椎病症状,且揿针组疗效更优,见表2,表3。

5.讨论

神经根型颈椎病在中医属“痹证”范畴,主要是由于肝肾不足,筋骨失养或久坐耗气、劳损筋肉,或因扭挫外伤,气血瘀滞,复感风、寒、湿邪,客于经脉,导致经脉痹阻,出现颈项、肩胛部疼痛、僵硬或上肢疼痛、肌肉无力、麻木或头晕、头痛、眩晕等;部分患者还兼有失眠、恶心欲呕等症状,故治则为祛风散寒、舒筋活络。

颈夹脊穴位于督脉和膀胱经之间,具有活血行气、舒筋通络、散结止痛之功。从解剖层面,每个脊神经节段的脊神经后支自椎间孔发出后穿行于颈夹脊穴下方。穴位深层有交感神经椎旁节、交感神经干等分布,具有主治相应神经节段分布区域之疾患的作用[3]。毫针刺颈夹脊穴,针尖所在处即为椎间孔周围或颈脊神经后支及周围组织,直指病变部位,激发经气,改善了病变组织局部的血运状况和营养状况,加快新陈代谢,消除神经及病变组织的水肿、炎症等病理变化,促使受损伤的神经根恢复正常功能。

揿针是一种形似图钉状的针,通常在针灸治疗结束后使用,以期获得持续性治疗效果。因其针体微小,针尖锐利,针身光滑,并且上面覆有特殊的透气微孔胶布,能减少胶布对皮肤表面的刺激,从而减少皮肤过敏的发生。所以特别适合于体穴和耳穴上使用。通过本次临床观察可以发现颈夹脊穴揿针埋针可以提高神经根型颈椎病的治疗效果,究其原因笔者考虑有以下三方面。第一,揿针穴位埋藏法治疗原理是根据十二经脉在体表对应十二皮部的理论,即十二经脉功能活动反映于体表的十二皮部,十二皮部虽然在人体的最外层,但是它与经络气血相通,能反映病证并能在此取穴治疗疾病。颈夹脊穴正当膀胱经皮部之范围内,膀胱经经别入于项,故可治疗颈椎病;第二,揿针穴位埋藏法属于“久留针”范畴,留针期间不影响患者日常活动,最大限度地延长治疗时间,增加治疗量,提高疗效。许云祥等[4]观察不同留针时间对软组织损伤的疗效,发现留针60min对慢性损伤疗效最佳。神经根型颈椎病具有慢性软组织损伤病理基础,但临床治疗该病于颈项部取穴多为俯卧位,患者难以长时间保持此固定体位。使用揿针穴位埋藏法既避免上述不足,又不影响患者生活,患者还可以自行按压揿针以增强针感,增加疗效,可行性高,有利于临床推广;第三,本病病症与患者工作劳累、不良生活习惯、身体状况不佳等因素密切相关,患者经常自述因近日工作劳累或随气温增减衣物不及时而发病,将揿针长时间埋藏于颈夹脊穴,能够持续改善软组织疲劳和局部微循环情况,把握了具有针对性的最佳针灸作用时效[5],从而产生最佳的治疗效果。

综上所述,揿针穴位埋藏法联合毫针刺治疗神经根型颈椎病疗效确切,且较单纯针刺治疗疗效更优,既增强了疗效,又避免了长时间保持固定针刺体位的痛苦,节省了患者的单次门诊治疗时间,减轻了患者的痛苦,且埋针操作方法简便,值得临床推广。

[1] 郑筱萸.中药新药临床研究指导原则[M].北京:中国医药科技出版社,2002:346.

[2] 曹玉华,尹旭辉.揿针结合电针治疗神经根型颈椎病疗效观察[J].山西医药杂志,2015,44(15):1819-1820.

[3] 朱毅,朱黎婷,李凝,等.夹脊穴结合局部围针治疗带状疱疹后遗神经痛的Meta分析[J].中国组织工程研究与临床康复,2011,15 (11):2064-2068.

[4] 许云祥,陈贵珍.不同留针时间对踝关节软组织损伤的疗效观察[J].中国针灸,2001,21(10):607-608.

[5] 沈瑾,徐纬,张大同,等.方便揿针留针候气治疗颈性眩晕57 例[J].浙江中医药大学学报,2004,38(5):634-636.

1006-6586(2017)14-0086-02

R246

A

2017-06-08