传入日本的宋代剔彩漆器及其名谓考析①

何振纪(中国美术学院 设计艺术学院,浙江 杭州 310024)

传入日本的宋代剔彩漆器及其名谓考析①

何振纪(中国美术学院 设计艺术学院,浙江 杭州 310024)

雕漆是中国古代的独特创造,是极具中国特色的文化艺术遗产。自唐代以来,中国的雕漆艺术蓬勃发展。其中的剔彩工艺在宋代已经达到了臻致完善的程度。然而,有关中国宋代剔彩漆器方面的相关研究在国内的漆艺史学界受到的关注尚不多见。本文便借助流传于日本的珍贵宋代剔彩漆器资料以及诸种古代文献所提及到的相关记录,对宋代剔彩漆器的状况进行观察,并对中国剔彩漆器名称在日本的变化展开探究。

宋代漆器;剔彩;日本;名谓

中国作为世界上最为重要的漆艺发源地,不但在生漆产量上独占鳌头,而且在髹饰工艺的发明创造方面举世无双。据现有的考古发掘资料显示,中国人的用漆历史可追溯至八千年前的石器时代。至迟到汉代,中国的漆艺技术已通过海陆丝绸之路向东亚诸国传播。特别是到了唐及以后各代,精美的中国漆器随使臣及商贾运转于海内外,并且通过工匠的往来促进了各地的漆器设计与髹饰工艺的发展。与中国一衣带水的日本,同样是东亚漆器生产重地,并在以中国漆艺为中心的东亚漆艺体系中逐渐发展起了属于自己的漆艺特色。日本所出产精美绝伦的莳绘漆器,便是在中国唐代传入日本的金粉髹饰工艺上发展而来,且至桃山时代开始大放光芒。

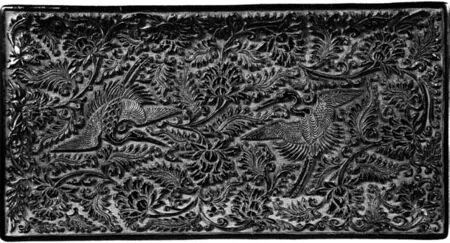

莳绘是日本最具代表性的髹饰工艺,除此之外日本还有着诸多非常出色的髹饰技艺,包括戗金、描金、螺钿、雕漆等早在中国已经流行的髹饰工艺,它们在日本漆工的手里皆有着绝妙的发挥。然而,就像莳绘被视作日本漆艺的精粹一样,雕漆则被世所公认为中国漆艺的代表。中国雕漆工艺的品质之高、品种之多、流行之广,令以精细漆艺傲视同侪的日本亦不能企及。日本江户时代著名的雕漆工匠,甚至借鉴中国元代雕漆名家张成和杨茂二人之名,各取一字称之为“堆朱杨成”,以显示其雕漆技艺直追中国的雕漆名匠。清黄遵宪撰《日本国志》曾记有:“江户有杨成者,世以善雕漆隶于官。据称其家法,得自元之张成、杨茂。”[1]430唐宋以降,中国雕漆工艺业已臻至成熟,从日本所收藏的中国雕漆珍品可见,最迟在两宋之时,中国所出产的精美雕漆器已经由海路传往日本。据日本学者西冈康宏的统计,现存日本的宋代雕漆器共计有47件之多,占据海外所藏宋代雕漆器之大半。[2]56-57特别的是,西冈氏的统计仅列出了剔犀、剔红、剔黑数类,却并未包括剔彩在内。这一方面大概是因为流传日本的诸多中国剔彩漆器未被西冈氏断为宋代之故,另一方面则可能由于有关剔彩的称谓及其类型的界定在日本十分模糊所致。譬如日本德川美术馆所收藏的一件南宋“唐花唐草双鹤纹雕漆长方盘”(图1)是一件剔彩漆器,但却被归类为“堆黑”(剔黑)漆器。

图1 南宋 唐花唐草双鹤纹雕漆长方盘 德川美术馆藏

这件“唐花唐草双鹤纹雕漆长方盘”在德川美术馆的藏品签注中被称作“堆黑双鹤唐花唐草纹长方盘”,其内侧以针刻有“戊辰阮铺造”款铭,因而被推断为南宋嘉定元年(1208)或咸淳四年(1268)的制作。日本所谓“堆黑”,即中国之“剔黑”。依据一直装载着这件南宋剔彩珍宝的箱子上书其名为“堆紫双鹤唐花唐草纹长方盘”可知,此盘在更早以前由于其表面的黑漆层透亮并显露出褐红色泽而在日本曾被鉴定为“堆紫”(剔紫)。但我们注意到“剔黑”的基本特征,根据明代著名漆工黄成所著《髹饰录》一书中的经典定义:“剔黑,即雕黑漆也,制比雕红则敦朴古雅。又朱锦者,美甚。朱地、黄地者次之。”[3]52西塘漆工杨明附注曰:“有锦地者、素地者。又黄锦、绿锦,绿地亦有焉。纯黑者为古。”[3]52“剔黑”,也就是用黑漆进行髹涂堆积,然后剔刻纹样装饰的漆器,而以朱红锦地衬托的剔黑尤其美。剔黑纹样的空隙处有以锦地或以素地装饰,锦地除了红色还有黄色以及绿色的,素地也是,但朱漆或黄漆作地的较次等。以黑色作地而令整件剔黑漆器为纯黑色的最为古雅。“剔黑”的制作方法与“剔红”相同,只是较之更为敦朴古雅而已。黄成《髹饰录》记“剔红”曰:“剔红,即雕红漆也。髹层之厚薄,朱色之明暗,雕镂之精粗,亦甚有巧拙。唐制多如印板刻平锦朱色,雕法古拙可赏;复有陷地黄锦者。宋元之制,藏锋清楚,隐起圆滑,纤细精致。又有无锦纹者,其有象旁刀迹见黑线者,极精巧。又有黄锦者、黄地者,次之。又矾胎者不堪用。”[3]50杨注曰:“唐制如上说,而刀法快利,非后人所能及,陷地黄锦者,其锦多似细钩云,与宋元以来之剔法大异也。藏锋清楚,运刀之通法;隐起圆滑,压花之刀法;纤细精致,锦纹之刻法;自宋元至国朝,皆用此法。古人精造之器,剔迹之红间露黑线一二带。一线者或在上,或在下;重线者,其间相去或狭或阔无定法;所以家家为记也。黄锦、黄地亦可赏。矾胎者矾朱重漆,以银朱为面,故剔迹殷暗也。又近琉球国产,精巧而鲜红,然而工趣去古甚远矣。”[3]50-51由“剔黑……制比雕红”,便可想而知,“剔黑”很可能亦在唐代已有,并且多为平锦装饰,也有别色锦地的“剔黑”。宋元时代不带锦地装饰的“剔黑”制作又有在剔迹之间间露红线的,藏锋清楚,隐起圆滑。此类宋代“剔黑”实例,从流传日本现藏于东京国立博物馆的“椿剔黑长方盘”(图2),及九州国立博物馆的“莲花剔黑长方盘”(图3)可见,而且前者为黄漆素地、后者为红漆素地,其风格的确十分敦朴古雅。

图2 南宋 椿剔黑长方盘 东京国立博物馆藏

图3 南宋 莲花剔黑长方盘 九州国立博物馆藏

将以上两件“剔黑”漆器与前面的“唐花唐草双鹤纹雕漆长方盘”相比较便可发现它们之间的显著区别:前二者皆是雕黑漆并夹带着清晰的红线,而后者则是髹黑漆间髹数道红漆,剔迹处间露红漆,但并非连续而清晰的红线。由此,这件雕漆长方盘可归类为以黑漆为面的“剔彩”,而不是“剔黑”。《髹饰录》谓:“剔彩,一名雕彩漆。有重色雕漆,有堆色雕漆。如红花、绿叶、紫枝、黄果、彩云、黑石及轻重雷纹之类,绚艳恍目。”[3]52-53杨注曰:“重色者,繁纹素地;堆色者,疏纹锦地为常具。其地不用黄黑二色之外,侵夺压花之光彩故也。重色俗曰横色,堆色俗曰竖色。”[3]52-53此处所谓“重色雕漆”乃是指层层髹饰不同色漆后,再在剔刻时片取所需横面色漆制成彩色图纹,即明人高濂《遵生八笺》所谓:“有用五色漆胎,刻法深浅,随妆露色,如红花、绿叶、黄心、黑石之类,夺目可观。”[4]557-558因而,一般认为一器上具备各个色漆层,红色漆层剔出花朵、绿色漆层剔出花叶、黄色漆层剔出花心、黑色漆层剔出石头是为典型的“重色雕漆”。而这件“唐花唐草双鹤纹雕漆长方盘”虽然是“剔彩”,却并非典型的红花、绿叶、黄心的花鸟纹,而是各种纹样皆以黑漆面为主的“重色雕漆”。这件漆盘曾在2004年日本根津美术馆举办的“宋元之美——以传来漆器为中心”展览上展出,但其签注上仍然标示为“堆黑”。

图4 南宋 楼阁人物纹大盒 根原美术馆藏

图5 南宋 楼阁人物纹香炉台 德川美术馆藏

图6 南宋 张骞铭盘 私人藏

图7 南宋 螭龙纹盘 私人藏

图8 南宋 黑面花唐草纹盘 私人藏

图9 南宋 红面花唐草纹盘 私人藏

图10 南宋 黑漆面牡丹唐草纹笔筒 九州国立博物馆藏

图11 南宋 琴棋书画图漆盆 山形蟹仙洞藏

在“宋元之美”的展览上还陈列了几件较为典型的“雕彩漆”作品,其中包括了来自日本根原美术馆所藏的一件“楼阁人物纹大盒”(图4)、德川美术馆所藏的一件“楼阁人物纹香炉台”(图5),还有两件属私人收藏的“张骞铭盘”(图6)“螭龙纹盘”(图7)。“张骞铭盘”由黑、赤、黄三色漆错施漆层后剔出不同颜色的图像而成;“楼阁人物纹大盒”“楼阁人物纹香炉台”“螭龙纹盘”则由黑、赤、绿、褐、黄等四至六色漆层交错,再经剔刻成色彩各异的图像制成。此外,同在该展览上的两件来自私人收藏的“花唐草纹盘”,一件为黄、赤、黑三色漆层交叠再剔刻而成的黑漆面盘(图8),一件为红漆面盘(图9)。按照《髹饰录》的经典描述,此二者并非“剔彩”,而应是所谓“复色雕漆”。《髹饰录》载“复色雕漆”谓:“复色雕漆,有朱面,有黑面,共多黄地子,而镂锦纹者少。”[3]53九州国立博物馆藏有一件宋代的黑漆面“牡丹唐草纹笔筒”(图10),由朱、黄、黑、褐错髹漆层再剔刻花纹,却在2011年该馆所举办的“雕漆——漆刻纹样之美”的展览上被定为“堆黑”,而在2014年东京五岛美术馆举办的“存星——漆艺之彩”展览上又将它判为“犀皮”(剔犀),实际上该漆器是一件“复色雕漆”。杨明注“复色雕漆”曰:“髹法同剔犀,而错绿色为异。雕法同剔彩,而不露色为异也。”[3]53即是说,“复色雕漆”以黄色素地为多,髹涂漆层的方法与“剔犀”相同,只是多了有用绿色漆层的;而剔刻的方法则与“剔彩”相同,以花鸟、风景图像为主,但并不分层取色,其面以红色或黑色为主。

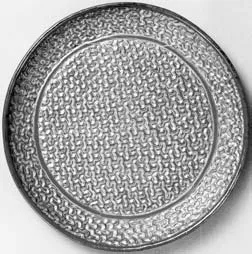

图12 宋-元 松皮纹漆盘私人藏

图13 南宋 莲弁纹漆盘 爱知兴正寺藏

在“存星——漆艺之彩”展览上除了展示来自根原美术馆所藏的“楼阁人物纹大盒”以及德川美术馆所藏的“楼阁人物纹香炉台”外,还展示了一件标准的宋代“重色雕彩”漆器——来自日本山形蟹仙洞所藏的一件南宋“琴棋书画图漆盆”(图11)。这件漆盆经绿、黄、朱、黑四色漆层交叠髹涂后剔饰出不同色彩的人物图像,画面多姿多彩、生动别致。该展览上还有一件来自私人收藏的南宋至元代“松皮纹漆盘”(图12),以及一件来自爱知兴正寺所藏的南宋时期“莲弁纹漆盘”(图13),二者皆由朱、黄、褐、绿等四至五色漆层交错重叠髹涂再剔刻而成,一是朱红面、一是褐红面,皆可归为“复色雕漆”。由于这两件带绿漆层的作品所剔刻纹样珍异,与几何纹样接近,故常被认为极类于“剔犀”。但回到《髹饰录》的记载:“剔犀,有朱面,有黑面,有透明紫面。或乌间朱线,或红间黑带,或雕黸等复,或三色更叠。其纹皆疏刻剑环、绦环、重圈、回纹、云钩之类。纯朱者不好。”[3]54杨注:“此制原于锥毗,而极巧致,精复色多,且厚用款刻,故名。三色更叠,言朱、黄、黑错重也。用绿者非古制。剔法有仰瓦,有峻深。”[3]55由此可见,“剔犀”的显著特色是以两种或三种漆色更叠,而且宋元时代的“剔犀”并不夹有绿漆层。另外,此类“剑环、绦环、重圈、回纹、云钩之类”的漆器纹样在日本被称作“屈轮纹”。“屈轮”在日本假名中写作“ぐり”,这个词的汉字写法便是“屈轮”。日语中的“くりくり”是用来形容回旋流转的拟声词,以这个词能生动地表达出流转自如的云纹回钩图案形状。[5]8-11

在日本的漆器术语中将“屈轮”漆器以外的中国“剔犀”漆器称作“犀皮”。早在日本正和五年(1316)编写的《东福寺文书》收录了入宋僧圆尔辨圆殁后之《圆尔遗物具足目录》,当中便有“犀皮药盒”的记录,由此可推测,日本“犀皮”之称很可能自南宋时所传入。室町时代圆觉寺《佛日庵公物目录》(1363)记录了众多被称为“犀皮”的漆器,但没有具体描述其面貌。直到能阿弥、相阿弥合撰的《君台观左右账记》(1511)中才简单提及“犀皮”之色彩斑斓、貌若松皮。[6]35-36对照中国古代的相关记载,如南宋人程大昌的考据笔记《演繁露》中“漆雕几”条记有:“石虎御座几悉漆雕,皆为五色花也。按今世用朱、黄、黑三色漆,沓冒而雕刻,令其纹层见叠出,名为犀皮。”[7]56明代文献学家王圻在其《稗史类编》中亦提到:“今之黑朱漆面,刻画而为之,以作器皿,名曰犀皮。”[8]而《髹饰录》里却称:“犀皮,或作西皮,或犀毗。纹有片云、圆花、松鳞诸斑。近有红面者,以光滑为美。”[3]56杨注谓:“摩窳诸般,黑面红中黄底为原法。红面者黑为中,黄为底。黄面赤、黑互为中、为底。”[3]56据现时所发现最早的这类“犀皮”遗物,是出自1984年发掘三国朱然墓时所出土的“犀皮”漆耳杯,整个杯身髹以黑、红、黄三色漆,借助漆色层次的变化、光滑的表面呈现出回转的漩涡状花纹。藉此种种可知,“犀皮”的所指在明代发生了变化。在明代早期鉴赏书《格古要论》中载“古犀皮”条内所记:“古剔犀器,以滑地紫犀为贵,底如仰瓦,光泽而坚薄。其色如枣色,俗谓之枣儿犀,亦有剔深峻者,次之。福州旧做色黄滑地圎花儿者,多谓之福犀,坚且薄,亦难得。嘉兴西塘杨滙新作者,虽重数两,剔得深峻,其膏子少有坚者,但黄地者最易浮脱。”[9]156而明中叶的文本《听雨纪谈》中则提到:“世人以髹器黑剔者谓之犀皮,盖相传之讹。”[10]在《髹饰录》的记录里,“剔犀”属“雕镂”门、而“犀皮”属“填嵌”门,二者从制法至面貌皆截然不同。

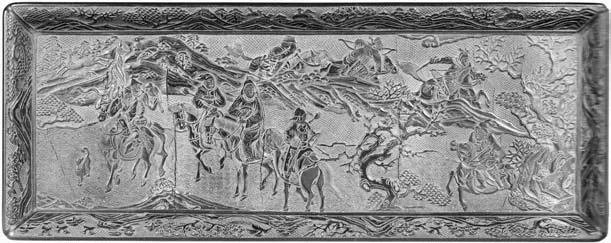

图14 南宋 狩猎图长盘 德川美术馆藏

同样,日本漆器术语中的“存星”也在传播过程中发生了变化。“宋元之美”展览上的“用语解说”将日本的“存星”所指代的漆器类型界定为接近于中国现今的“填漆”漆器,即在漆底上以刀剔刻图案并填入色漆再研磨平整而成。[11]166日本漆工史学会所编辑的《漆工辞典》也采用了类似的说法。关于中国传统的“填漆”,《髹饰录》曾解释谓:“填漆,即填彩漆也,磨显其纹,有干色,有湿色,妍媚光滑。又有镂嵌者,其地锦绫细纹者愈美艳。”[3]42杨明补注曰:“磨显填漆,㯡前设纹。湿色重晕者为妙。又一种有黑质红细纹者,其纹异禽怪兽,而界郭空闲之处皆为罗纹、细条、縠绉、粟斑、叠云、藻蔓、通天花儿等纹,甚精致。其制原出于南方也。”[3]42但自江户后期日本所流传的“存星”漆器除了运用“填漆”工艺作装饰之外,也经常在纹样的轮廓上加上戗金工艺。其时的名工玉楮象谷便是这类制作的能手,并将其称为“存清”漆器。因此,日本漆工史学者荒川浩和便将“存星”对照《髹饰录》的解释对应为该书“斒斓”门中的“戗金细钩描漆”,及“戗金细钩填漆”:“金理钩描漆是指用漆描花纹,用描金的方法勾出物象轮廓,戗金细钩描漆和此方法在轮廓线上有阴阳凹凸之别。另外,在填嵌第七的填漆条所记载的内容中,提到嵌入彩漆的技法。”[5]8-12可见早期的“存星”所指并非是纯粹的“填漆”。

图15 南宋 蒲公英蜻蛉纹香盒 九州国立博物馆藏

在江户时代以前,日本的“存星”其实主要指的是“雕彩漆”。有关“存星”一语最早见于《室町殿行幸御饰记》。同是室町时代的鉴赏唐物之书《君台观左右账记》则称其为“存盛”(存星),其色黑并黄香色相间。[6]35-36而记录了自天文二年(1533)至庆安三年(1650)横跨室町、桃山、江户三个时代茶事的《松屋会记》,记载了村田珠光贵重的茶道名物用具,其中的“松屋三名物”除了包括松屋肩冲茶入、徐熙笔《白鹭图》外,还有一件被称作“存星”的漆盘。此外,江户时代记录经典茶具的《名物记三册物》也提到此所谓“存星”漆盘的情况,并记录了其形貌。[12]75-76另有《喫茶余录》亦描绘过这“存星”漆盘。[13]19-21,18-29据这些相关记录可知,其时的“存星”漆盘由多种色漆所髹堆而成,并且雕刻有山水人物图像作为装饰。可以说,“存星”这一名谓是在进入江户时代以后其所指才逐渐发生变化的,在其变迁过程中至少应该可以将《髹饰录》所介绍的“剔彩”“复色雕漆”“填漆”“戗金细钩描漆”“戗金细钩填漆”囊括在内,其共同的特点包括有:多色叠漆、雕镂剔刻、多色填漆、戗划细钩等诸工艺。这种糅合的特色其实在流传日本的南宋“存星”漆器中已经显现,甚至很可能便是导致其所指范畴含糊变动的原因之一。德川美术馆收藏的一件外箱标为“存星”的南宋时期“狩猎图长盘”(图14),以朱、绿、黄、褐诸色漆层交叠,剔刻出风景人物画面,并在人物刻画上加入戗金装饰,从中可见到早期“剔彩”漆器综合不同髹饰工艺的面貌。

实际上,日本的“雕彩漆”之称亦并不完全等同于《髹饰录》中对“剔彩”的界定,还包括了“复色雕漆”在内,所以前面提到的“花唐草纹盘”“莲弁纹雕彩漆盆”在日本皆被定为“雕彩漆”。很可能在宋代之时,“剔彩”之名还未广泛采用,而这类多色层叠再经雕刻而成的漆器传到日本大多被称作“存星”或者被笼统地归为某类雕漆。九州国立博物馆所藏一件被称作“存星”的南宋时期“蒲公英蜻蛉纹香盒”(图15),其花、叶、蜻、蛉的纹理和色彩随不同色漆层的雕刻而显露变化,反映出了二者混合的情况。日本有所谓“红花绿叶”一类漆器,用以专指“雕彩漆”中以花鸟纹样作主题的、花与叶色彩分明的制作。例如京都孤蓬庵所藏的一件被名为“存星”的宋元时代“花纹香盒”(图16),以及“存星——漆艺之彩”展览上一件私人收藏的“梅鸟纹香盒”(图17)。这两件“雕彩漆”正好代表了《髹饰录》所介绍的两类“剔彩”典型——前者为“重色雕漆”,后者为“堆色雕漆”,俗称作“横色”与“竖色”。“重色雕漆”前面已作介绍,所谓“横色”乃是暗合片取横面以随妆露色的做法,而“竖色”则是暗指其剔迹的竖面也随妆显露同一色。“堆色雕漆”只是根据纹样不同、局部地据色彩需要而层层髹厚一种色漆后再雕刻加工,因而其剔迹不像“重色雕漆”那样会露出类似于“剔犀”剔迹竖面中的层叠效果。另外,《髹饰录》中有所谓“堆彩”,即在木胎上以灰漆堆起加工成凹凸纹样再施以不同色漆,或者在已经雕刻好纹样的木胎上直接髹以彩漆,诚如黄成所讲:“堆彩,即假雕彩也,制如堆红(灰漆堆起、朱漆罩覆),而罩以五彩为异。”[3]53由于罩色较难模仿“横色”所露出如“剔犀”般的剔迹竖面纹理,因而“堆彩”的效果更接近于“堆色雕漆”。

图17 宋-元 梅鸟纹香盒 私人藏

图18 南宋 日出纹香盒 东京出光美术馆藏

图19 南宋 梅花纹香盒 德川美术馆藏

图20 南宋 网目地菊鸟纹香盒 私人藏

图21 南宋 网目地茄子纹香盒 私人藏

“剔彩”最晚起源于宋代,但从日本所见这类宋代传世品来看,当时还未形成宛如《髹饰录》所界定的、泾渭分明的“重色雕漆”与“堆色雕漆”分类。它们之间的边界模糊,以致不同的髹饰手法能够交错相融,最终目的是要创造出赏心悦目的臻妙之作。例如东京出光美术馆所藏的一件南宋时期“日出纹香盒”(图18),以朱、褐、黄、赭、黑诸色漆交错层叠再雕刻出红日及波涛,构图别致、五彩鲜明。就此图像的加工而言,制作手法接近于“横色”,但却是局部髹彩漆雕刻,其余则以网目锦地作装饰,此又类似于“竖色”。前面提到德川美术馆所收藏的“狩猎图长盘”中间同样带有部分网目锦地装饰,该馆所藏另一件南宋时期“梅花纹香盒”(图19)的整个背景也是网目锦地装饰。在“存星——漆艺之彩”展览上还有两件来自私人收藏的南宋“剔彩”展品,同样运用了网目锦地作装饰(图20、图21)。这类网目锦地装饰可能在宋元时代颇为流行,至少在流传日本的宋代“剔彩”中是如此。至南宋之时,下长三角地区包括南京、苏州、湖州、杭州所出产的罗织物已经达到了前所未有的高水准,纱罗成为了其时人们最为常见的高级丝织品。可想而知,漆器上的网目锦地很可能便是在此环境中被创造出来,而且成为一时风尚。同时,通过这类早期的网目锦地“剔彩”漆器为线索,还可以了解到宋代漆器传入日本的主要途径及其在传入途中所可能受到的影响。

由于经过唐末五代中原的混乱,日本在北宋时已停止官方遣使,但其时众多的日本求法僧仍然渡海而来,至南宋之时,大量日僧入宋于江浙一带参禅礼圣。他们在回国之时不但带回了佛法,而且在物品中很可能也包括了带有浓重佛教色彩的漆艺制品。据现存日本的宋代传世漆器大多保存于寺院、神社之中可以想见,佛教收藏趣味对入日宋代漆器在选择上可能存在的影响。到了宋末元初,入宋僧随贸易船而来带回日本寺院中的宋代漆器就更为丰富了。在1975年发现的新安沉船上,其木简墨书中标记了日本往中国订购货物的人名以及钱数。这些货主包括了诸如“道阿弥”“妙行”“戒心”“正悟”等僧侣之名,表明这些物品由僧人所订购。日本正中二年(1325),镰仓幕府开始正式派出受政府保护的寺社采办船前来。历应四年(1341),日本北朝又派出两艘天龙寺船赴元贸易。而这类寺船的服务对象即寺社僧侣与幕府武士集团,他们的审美趣味必然也会反映在所搜购的物品当中。这些“剔彩”漆器上的网目锦地很可能与这些货主的需求有关。当然,更为具体的情况还需进一步的研究和探索。

综上所见,“剔彩”虽然始自宋代,但相关的术语界定十分含糊,“剔彩”之名直到明代才逐渐变得稳定起来。与此同时,日本却保留了宋元时代遗传下来的影响,将包括以多种色漆所雕刻而成的漆器称作“雕彩漆”,其囊括类型除“剔彩”外,还包括了“复色雕漆”。另外,“雕彩漆”在日本是个较为晚近的称谓,早期的这类作品在日本多被称为“存星”,但后来的“存星”漆器又演变成为了专指以“填漆”技法为主要装饰的漆器。这一转变的具体原因未明,盖与收藏者的鉴赏趣味有着密切关系。总而言之,由于国内几无宋代流传下来的“剔彩”实物,通过参考日本公私收藏中相关的文物资料能够帮助我们了解到这方面更为直接的信息。尽管在多层彩漆上加以雕镂的技艺在当今的名谓上中日间并不对应,但从现存的这类宋代漆器实物可见,其最重要特点在于除朱、黑二色漆外,还添入了黄、绿、褐等鲜艳色漆,在互相重叠约五层、十层后再进行剔饰,且其髹饰手法复杂多样,堆朱加彩、堆锦贴附、网目锦地、鱼子锦地等手法,不一而足,显示出了较元明以后分类发展起来的“剔彩”髹饰更为灵活变化的特征。①图1、3、4、5、6、7、8、9、14采自根津美术馆编《宋元之美——以传来漆器为中心》2004年版,第138、87、76、77、113、114、115、116、78号;图2、10、15采自九州博物馆编《雕漆——漆刻纹样之美》2011年版,第20、8、26页;图11、12、13、16、17、18、19、20、21采自五岛美术馆编《存星——漆艺之彩》2014年版,第68、65、66、56、42、38、40、39、41页。

[1](清)黄遵宪.日本国志[M].上海:上海古籍出版社,2001.

[2](日)西冈康宏.宋代的雕漆[J].上海文博论丛.2005.02.

[3](明)黄成(著)、杨明(注).髹饰录[M].日本蒹葭堂抄本,1625-1804.

[4](明)高濂.遵生八笺[M].巴蜀书社,1992.

[5](日)荒川浩和.明清漆工艺与髹饰录[J].中国生漆.2014.02.

[6](日)能阿弥、相阿弥.君台观左右账记[M].东京国立博物馆藏庆长十二年(1607)本第五卷.

[7](宋)程大昌.演繁露[G]//全宋笔记·第四编第九册.大象出版社,2008.

[8](明)王圻.稗史类编[G]//四库全书存目丛书·子部第一三九册.

[9](明)曹昭、王佐.新增格古要论[M].杭州:浙江人民出版社,2011.

[10](明)都穆.听雨纪谈[M].四库全书存目丛书·子部第一○二册.

[11](日)根津美术馆(编).宋元之美——传来漆器为中心[Z].根津美术馆,2004.

[12](日)松平乘邑.名物记三册物[M].日本国立国会图书馆藏(江户时代)本第二卷.

[13](日)深田正韶.喫茶余录[M].日本国立国会图书馆藏文政十二年(1829)本初篇上.

(责任编辑:梁 田)

J509

A

1008-9675(2017)04-0063-06

2017-03-30

何振纪(1981- ),男,广东佛山人,中国美术学院设计艺术学院讲师,研究方向:工艺美术史、艺术设计学。

杭州市哲学社会科学规划课题“域外流传南宋漆器珍宝调研”(B14WH08);杭州市社科规划“杭州中外交流历史文化研究”专项重点课题“海上丝路与杭州漆器文化的对外传播”(2016WSJL5)研究成果。